古都・京都で、モネの「睡蓮」を楽しめる美術館!

京都・大山崎町にある「アサヒグループ大山崎山荘美術館」は、印象派ファンにはたまらないスポット。あのクロード・モネの《睡蓮》シリーズを所蔵していることで知られていて、絵画好きなら一度は訪れてみたい美術館です。

この美術館、実は大正〜昭和初期にかけて建てられた英国風のレトロな山荘をリノベーションして生まれたもの。趣ある建物と自然が調和したロケーションで、1996年にオープンしました。現在はアサヒグループホールディングスが運営しています。

場所は、天王山の中腹。豊かな緑に囲まれた静かな環境で、美術鑑賞とあわせて季節の風景も楽しめるのが魅力です。庭園も併設されていて、ちょっとした散策にもぴったり。

最寄りのJR山崎駅からは徒歩で約14分。ただし、山の中腹にあるだけあって、実際に歩くと想像以上に体力を使うかも…。元気な方なら歩いて行くのも良いですが、体力に自信がない方は、無料の送迎バスがあるのでそちらを利用するのがオススメです。詳細→アサヒグループ大山崎山荘美術館HP

美術館外の庭園

所蔵作品の見どころ〜地中から現れるモネの《睡蓮》〜

アサヒグループ大山崎山荘美術館といえば、やっぱり外せないのがモネの《睡蓮》!

この美術館には、あのモネの大作《睡蓮》が複数所蔵されていて、展示されているのは建築家・安藤忠雄氏が手がけた新館「地中館」。

名前の通り、建物の多くが地中に埋め込まれていて、歴史ある山荘のたたずまいと、現代建築のスタイリッシュさが不思議とマッチしてるんです(※展示替えがあるので、訪れる際は展示情報の確認をお忘れなく)。

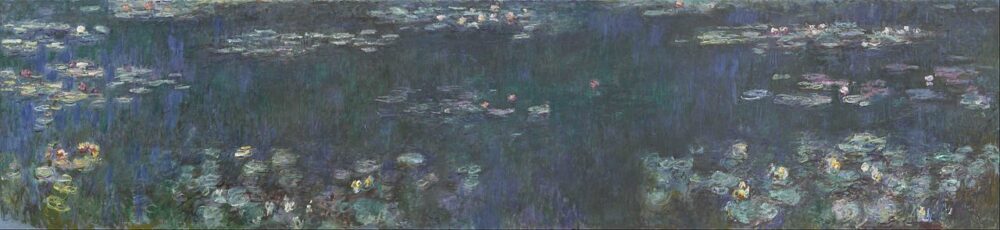

モネの《睡蓮》ってどんな作品?

やわらかな光、水面に浮かぶ花々、ゆらめく空と緑……。

モネの《睡蓮》は、まるで夢の中に迷い込んだような美しい世界を描いた作品です。

このシリーズは、モネが晩年に心血を注いだ連作として知られています。

1910年のセーヌ川の大洪水、そして翌年に最愛の妻アリスを亡くしたことで、しばらく創作から離れていたモネですが、1914年頃から再び筆をとり、《睡蓮》の制作に没頭していきます。

この後に描かれたのが、「大装飾画」シリーズ。

これは展示室の壁すべてを「睡蓮」で覆いつくすという、モネが昔から抱いていた壮大な計画でした。

大山崎山荘美術館にある《睡蓮》

この美術館には、そんなモネの《睡蓮》がなんと5点も所蔵されていて、そのうちの4点は、モネが構想していた「大装飾画」の習作とされています。

1辺が1mを超える大きな作品ばかりで、なかには2m四方の圧倒的なスケールのものも!

絵の前に立つと、こちらが包み込まれるような感覚になり、静かな空間でじっくり向き合う時間はとても贅沢です。

「大装飾画」って何?

モネが生涯をかけて取り組んだ夢――それが「大装飾画」の制作でした。

彼が思い描いたのは、展示室の壁をすべて《睡蓮》で囲むという壮大なプラン。

最終的に、縦2m×横91mにもなる22枚のパネルからなる8点の作品が完成し、現在はフランス・パリのオランジュリー美術館で展示されています。

その原型ともいえる習作を、日本で、しかも自然豊かな天王山の中腹で見られるというのは、なんとも贅沢ですよね。

「地中館」のひんやりとした静けさの中、モネの豊かな色彩で描かれた《睡蓮》。

都会の喧騒を忘れて、モネが描いた光と水の世界に、そっと浸ってみてください。

『睡蓮』大装飾画《緑の反映》(1915~1926)

200×850cm

その他の所蔵品

※紹介する所蔵品が常時展示されているわけではありません。美術館を訪れる前に美術館HP等で確認することをお勧めします。→アサヒグループ大山崎山荘美術館HP

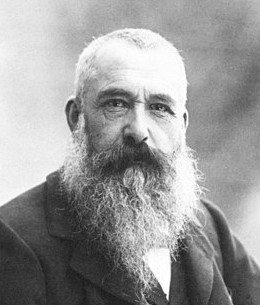

クロード・モネ

《日本の橋》(1918~1924年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネは晩年、白内障を患い視力が大きく低下していました。1922年の時点では、「右目は失明、左目もわずか10%ほどしか見えていない」と医師に診断されたほど。

それでも絵筆を手放さなかったモネに対し、医師は手術の必要性を強く訴えますが、大の医者嫌いだったモネは、なかなか決断できずにいたんです。

そんな中で描かれたのが、この《日本の橋》。

「水の庭」にかかる日本風の橋が、燃えるような色彩と勢いのある筆致で表現されています。

光の移ろいを描くことに生涯を捧げたモネの画風は、年を重ねるごとに次第に抽象的なものへと変化していきますが、この作品はさらに一歩先をいくような抽象性を感じさせます。

視界がぼやけていたであろう彼の目に映る世界が、そのままキャンバスに現れたような……そんな不思議な感覚を呼び起こします。

まるで霧の中に浮かぶ幻影のような《日本の橋》。

それは、視力を失いつつあったモネの心の景色なのかもしれません。

モネはその後、ようやく1923年に手術を受けます。

完全には回復しませんでしたが、再び絵を描けるほどの視力を取り戻し、亡くなる1926年まで《睡蓮》の「大装飾画」制作に情熱を注ぎ続けました。

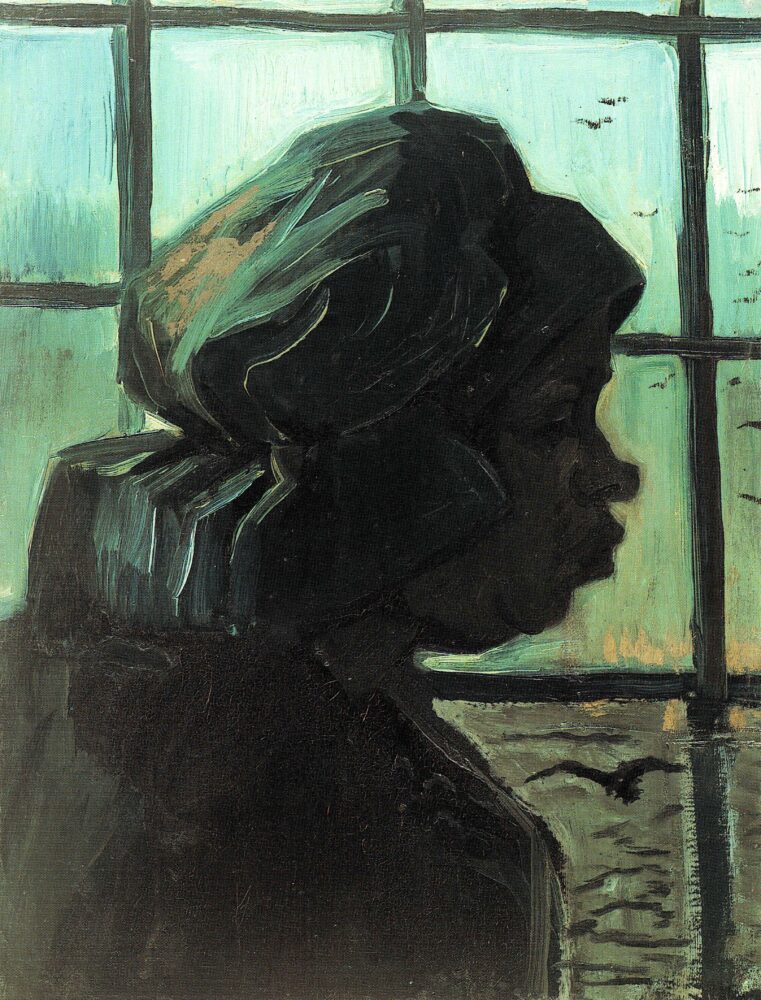

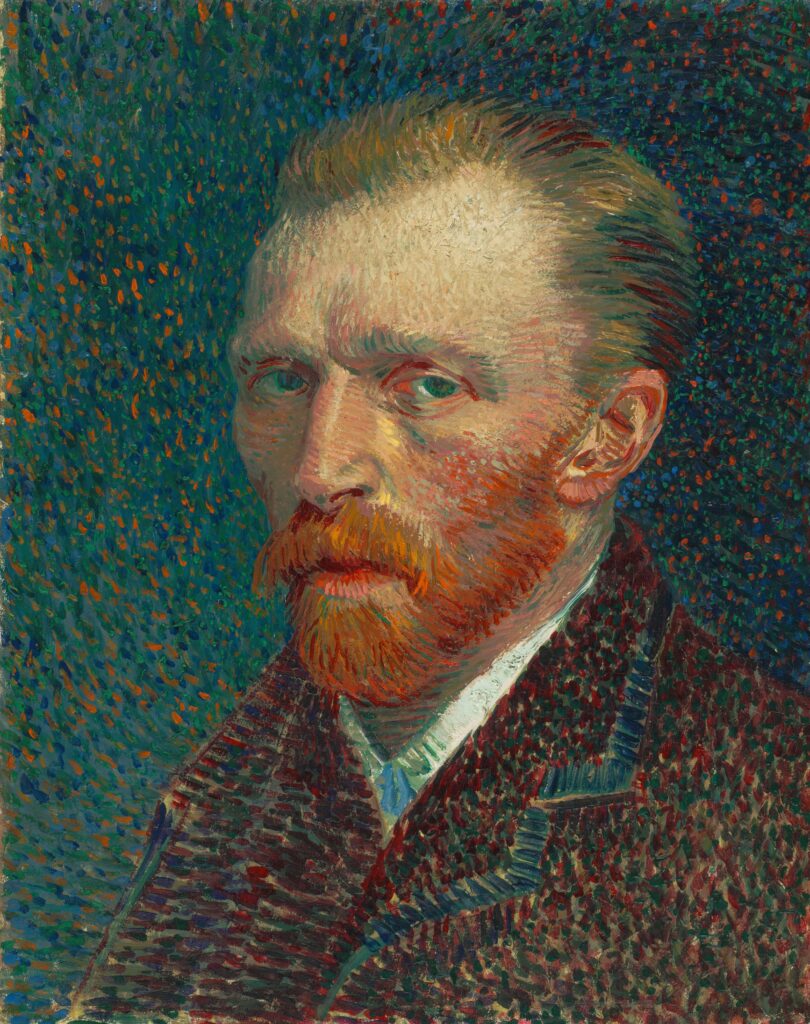

フィンセント・ファン・ゴッホ

《窓辺の農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画家になる前、ゴッホは聖職者を目指していたってご存じですか?

でも、その夢は叶わず――彼は27歳で画家を志し、37歳で亡くなるまでの約10年間、怒涛の勢いで作品を生み出していきました。

その初期にゴッホが描いたのは、炭鉱夫や農民といった、当時の貧しい人々の姿。

両親が暮らすオランダ・ヌエネンの実家に身を寄せながら、近所の農民たちをモデルに、淡々と、そして真剣にキャンバスに向かっていました。

この《窓辺の農婦》も、まさにそんな時期の作品。

屋内の窓辺に佇む農婦の姿を、静かに、でも力強く描いています。逆光で浮かび上がるシルエット、窓格子の陰影、そして外に見える小さな鳥たち……どこか素朴で、リアルな生活の気配が漂ってきますよね。

ゴッホは画家人生を通じて、「人々の魂に触れたい」という思いを強く抱いていました。

《窓辺の農婦》からも、農民の姿を忠実に、誠実に描こうとするまなざしが伝わってきます。

ちなみにこの時期のゴッホ作品は、後年のようなカラフルな色使いとはちょっと違って、暗く重厚な色調が特徴。

農民の暮らしをテーマに描いた探求の成果は、このあとに生まれた代表作《ジャガイモを食べる人々》(1885年)にしっかりと結実していきます。

《ジャガイモを食べる人々》についての記事はこちらから

ポール・シニャック

《ヴェネツィア》(1908年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

キラキラとした色の粒で景色を描く――そんな“点描”の技法で知られるポール・シニャックは、新印象派を代表する画家のひとり。

初期のころは繊細な点描で描いていましたが、1900年代に入ると、タッチがどんどん大きく、力強くなっていきました。今回紹介する《ヴェネツィア》も、そんな後期のスタイルがよく表れた一枚です。

モチーフは、イタリアの水の都・ヴェネツィア。

サン・ジョルジョ・マッジョーレ聖堂を背景に、運河をゆくヨットの姿が生き生きと描かれています。画面右手のヨットは、濃い青や赤などビビッドな色彩で描かれていて、一気に視線を引き込まれます。一方、遠くの聖堂は淡くやさしいトーンでまとめられていて、遠近感や空気の透明感までしっかり伝わってきます。

色とりどりのタッチがまるでモザイク画のように重なり合い、見ているだけで気持ちが明るくなるような作品。

それでいて、ヴェネツィア特有のしっとりとした空気感も、しっかり感じられるのがシニャックのすごいところです。

画像:by Didier Descouens

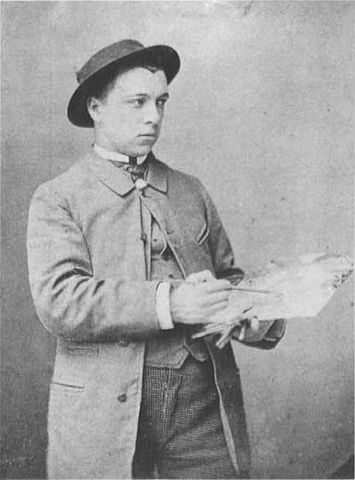

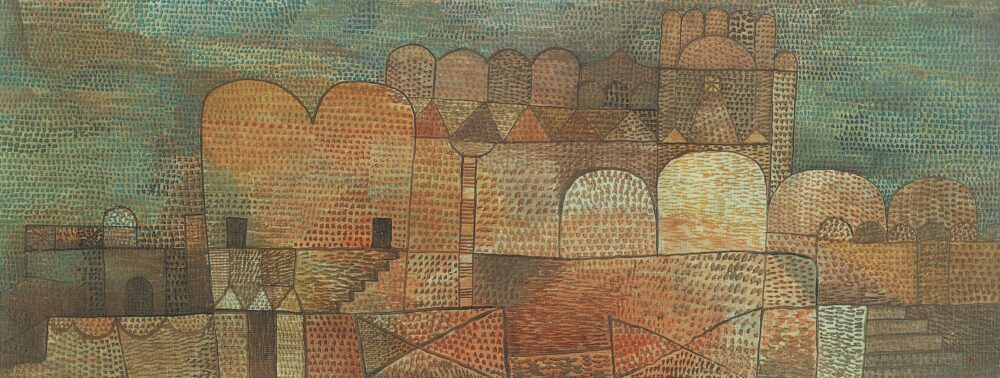

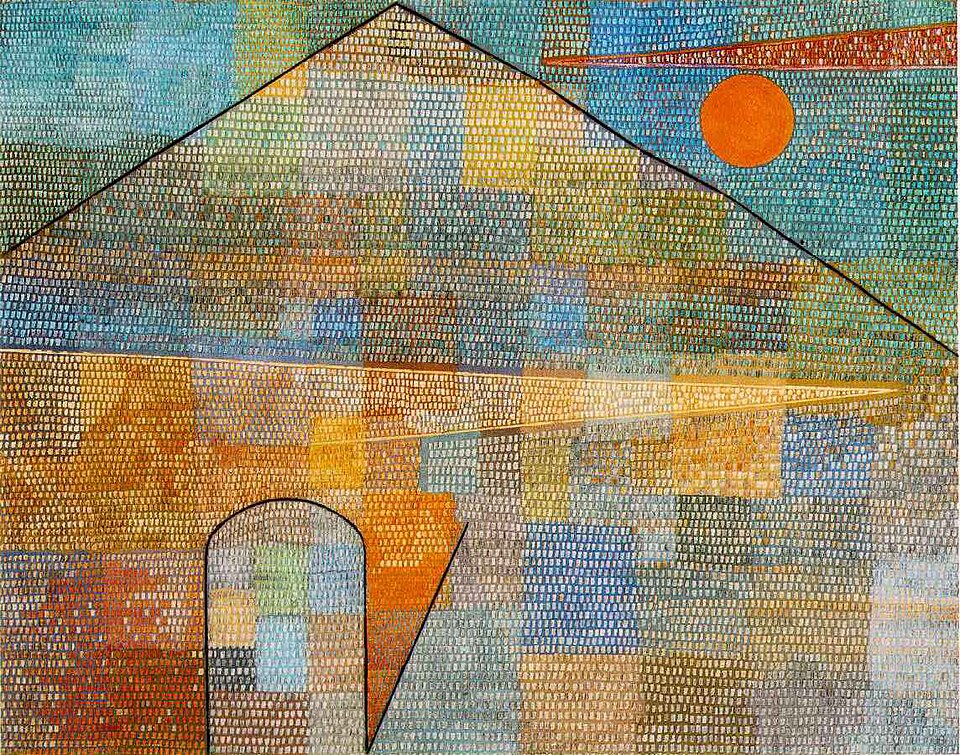

パウル・クレー

《大聖堂(東方風の)》(1932年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

パウル・クレーは、スイス生まれの画家で、抽象と具象のあいだを自由に行き来するユニークなスタイルで知られています。独特な色づかいや幾何学模様を使った作品は、ドイツ表現主義、バウハウス運動、さらにはシュルレアリスムにまで影響を与えたほど。

音楽にも精通していたクレーは、”音楽のように絵を描く”ことをテーマにしていました。そんな彼の代表作のひとつが《パルナッソスへ》。そして今回紹介する《大聖堂(東方風の)》も、その《パルナッソスへ》と同じ1932年に描かれた作品です。

《大聖堂(東方風の)》。タイトルの通り、画面にはどこか東洋的な雰囲気をまとった大聖堂のような建物が見えます。でも、その構造はとても抽象的。まるで音楽のリズムや響きが、色彩やカタチになって現れたかのようです。

点描のように細かく配置された色の粒や、なだらかに変化するグラデーションには、クレーらしい繊細なリズム感が漂っています。

実はクレーは、ヴァイオリンの腕前もプロ級だったそう。「芸術とは、見えないものを見えるようにすること」と語っていた彼にとって、音楽の“構造”を絵画で表現することは、ただの表現ではなく、哲学のような試みだったのかもしれません。

おわりに

昨今、稀にみる観光ブームで、京都の中心地は観光客であふれかえっています。そんな中、大山崎は比較的ゆっくり過ごせる“穴場”スポットでもあります。

自然豊かな京都・大山崎の地にたたずむ、美術と建築の魅力が調和した「アサヒグループ大山崎山荘美術館」は、古都・京都の新たな一面を堪能できる、隠れた名所といえるでしょう。

静けさと美しさの中で、芸術の豊かさを体感できる――そんな体験を求めて、大山崎の丘を訪れてみてはいかがでしょうか。

アサヒグループ大山崎山荘美術館の基本情報

所在地:京都府乙訓郡大山崎町銭原5−3

コメント