松山観光の途中にふらりと立ち寄りたくなる美術館、それが「愛媛県美術館」です。

松山市の中心部、松山城のふもとに広がる堀之内公園の中にあり、1998年にオープンしました。郷土ゆかりのアーティストの作品はもちろん、国内外の名作も幅広く楽しめるスポットです。

建物もとても美しくて、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりアートを味わえます。なかでも印象的なのが、2階の展望ロビー!

ここからは松山のシンボル・松山城を望むことができて、春夏秋冬それぞれ違った景色が広がります。鑑賞のあとは、その眺めを楽しみながら余韻にひたるのもおすすめですよ。

所蔵作品紹介

愛媛県美術館には、19世紀から現代にかけての国内外の名作がずらり。現在では、なんと1万点を超えるコレクションを誇っています。その中から、今回はいくつかの注目作品をご紹介します。

※紹介する作品は、常設で展示されているわけではありません。展示内容は時期によって変わるので、訪れる前に公式サイトをチェックしてみてくださいね。→愛媛県美術館HP

ピエール・ボナール

《アンドレ・ボナール嬢の肖像 画家の妹》(1890年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画像 by: Aréat

ピエール・ボナールは、ナビ派と呼ばれる芸術運動を代表するフランスの画家です。どこか平面的で、装飾的な画風が特徴で、日本美術からの影響を色濃く受けたことでも知られています。

この《アンドレ・ボナール嬢》にも、そんな日本の影響がはっきりと見て取れます。例えば、縦長の構図やくっきりとした輪郭線、色面を意識した画面づくりなど、まるで浮世絵を思わせる要素が散りばめられています。当時のパリでは日本の版画展が開催されていて、ボナールもその影響を強く受けたようです。

作品に注目してみると、赤や緑、黄、白といった色がリズミカルに配置され、人物や犬たちが自然の中にすっとなじんでいます。木の葉や日なた、木陰など、自然の光や空気感がとても丁寧に描かれていて、見ているだけで心がほぐれてくるような優しい雰囲気に包まれます。

ナビ派の仲間・モーリス・ドニが語った「絵画とは、一定の秩序のもとに集められた色彩で覆われた平面である」という考え方。その言葉を体現したような、ボナールの色彩感覚と構成力が光る一枚です。

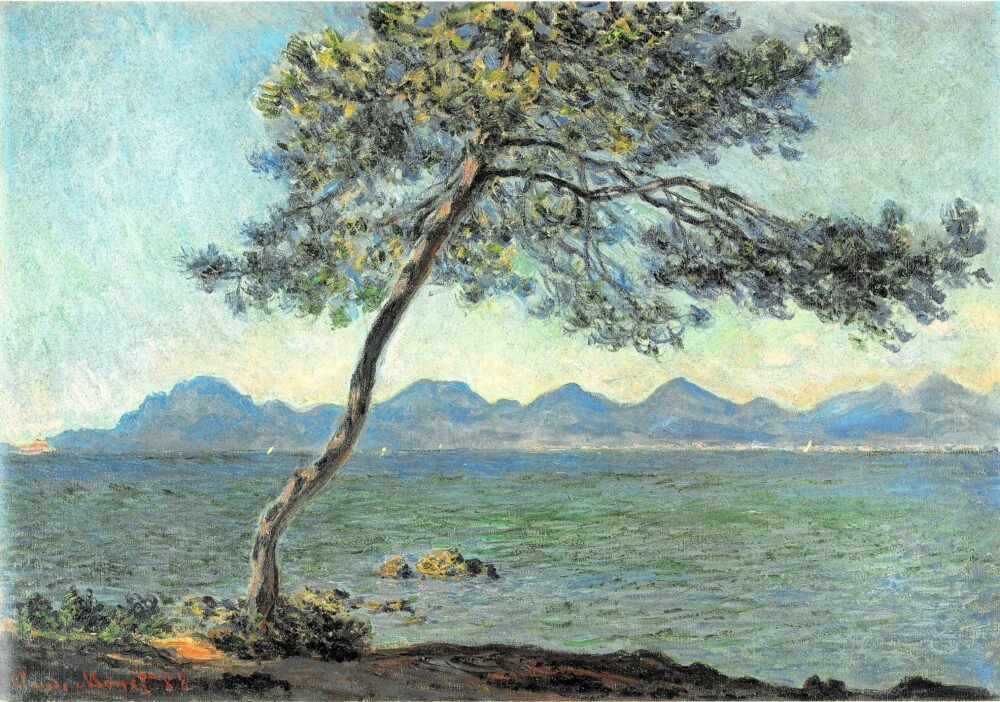

クロード・モネ

《アンティーブ岬》(1888年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠モネが、冬の寒さを逃れて向かったのが、地中海沿岸の町アンティーブ。1888年の初めから5月にかけて、まばゆい光の中で精力的に制作を行いました。

この《アンティーブ岬》も、そのとき描かれた作品のひとつ。横に伸びた松の木を前景に、地中海の穏やかな風景が広がります。まるでその場の空気や光までもが感じられそうな一枚です。

ちょうどこの頃、新印象派のスーラが《グランド・ジャット島の日曜日の午後》を発表し、印象派の画家たちにも色彩理論の波が押し寄せていました。モネ自身はあくまで“感覚”を大切にしていた画家でしたが、筆づかいには確かに変化が。この作品でも、以前よりも細やかな筆致が見て取れます。

そしてこのあと、モネはジヴェルニーに拠点を移し、有名な《積み藁》や《睡蓮》の連作を生み出していきます。この作品は、そんなモネの“転換期”を感じられる貴重な1枚かもしれませんね。

画像:by Gilbert Bochenek

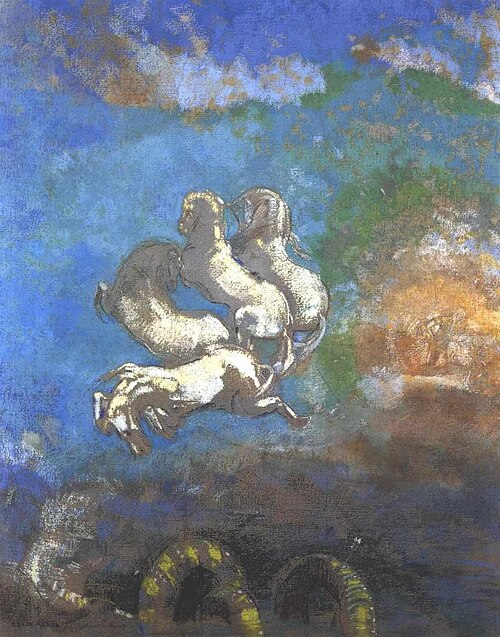

オディロン・ルドン

《アポロンの馬車》(1907~1908年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ギリシャ神話のアポロンといえば、音楽や詩の神として知られていますが、じつは「光の神」「太陽の神」としても信仰されてきた存在。空を駆け巡る太陽は、アポロンが四頭の馬に引かれた馬車に乗って運んでいる──そんな神話のイメージ、どこかで聞いたことがあるかもしれません。

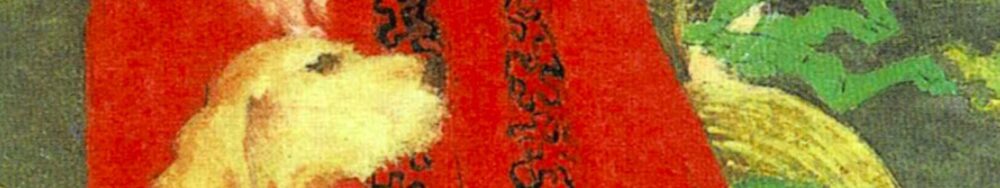

フランス象徴派の画家、オディロン・ルドンは、この神話の世界を幻想的な色彩で描き出したアーティストです。じつはルドン、若い頃にルーヴル美術館でドラクロワの《アポロンの間》に魅せられて、天井画を模写したことがありました。描かれていたのは、大蛇ピュトンを退治するアポロン。その体験が、後の創作に大きなインスピレーションを与えることになります。

ウジェーヌ・ドラクロワ作《大蛇の神ピュトンに打ち勝つアポロン》(1850~1851)の馬車の部分を拡大

画像:by Nlfknr

そして晩年、ルドンは油彩やパステルを使って、何点もの《アポロンの馬車》を描きました。その中のひとつが、ここ愛媛県美術館に所蔵されている作品なんです。

オルセー美術館にもよく似た構図の作品が所蔵されていますが、そちらには画面下に大蛇ピュトンの姿が。一方で、愛媛にあるこの作品にはピュトンは登場せず、代わりに広がるのは雄大な山々。馬車に乗ったアポロンが光の中を駆け抜けていく姿が、より象徴的に、そして幻想的に浮かび上がっています。

色彩は柔らかく、でもどこか神秘的。山々を見下ろす広大な空、馬たちの動き、すべてが夢の中のようにおだやかで、美しいんです。まさに、神話と夢とが溶け合ったような1枚。

古代の神話を、19世紀末のフランスの画家がこうして再解釈する――そんなところにも、アートの面白さを感じられますよね。

《アポロンの戦車》(1910年頃)

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー

《ヴィル=ダヴレー 白樺のある池》(1855~1860年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

パリの中心から西へおよそ10km。静かな町ヴィル=ダヴレーに、コローはお気に入りの別荘を持っていて、よく滞在しては身近な自然を描いていました。この作品《ヴィル=ダヴレー 白樺のある池》も、そんな日常の中から生まれた一枚です。

絵の中に広がるのは、白樺の木々と、ひっそりとたたずむ池。色彩はどれも控えめで、派手さはないけれど、静かに心に染み込んでくるような美しさがあります。じつはコロー、「色彩は後回しでいい」と語っていたほど、全体のバランスや雰囲気を何よりも大切にしていた人なんです。

たとえばこの絵。ぱっと見は地味かもしれませんが、よく見るとくすんだ色合いの中に、黄色や緑色、青色といった微妙な色の変化が織り込まれているのがわかります。こうした繊細な色使いは「銀灰色」とも呼ばれ、コロー独自の表現方法として確立されていったんです。この繊細なグラデーションが、遠くまで広がるような奥行きや、どこか神秘的な雰囲気をつくり出しているんですね。

コローは印象派の先駆けとも言われますが、その表現は印象派のように光や色を鮮やかに捉えるというよりも、もっと内面的で静かな詩情を感じさせるものです。静けさの中にある深み、そんな魅力がこの作品にもたっぷり詰まっています。

ちなみに、この池はいまも「コロー池」として残っていて、地元の人たちの憩いの場になっているんだとか。画家が見た景色を、今も変わらず見られるなんて、なんだかロマンがありますよね。

画像:by Gemuender

ウジェーヌ=ルイ・ブーダン

《ブレスト、停泊地》(1872年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ふと立ち止まって、空を見上げたくなる──そんな風景画を描いた画家が、ウジェーヌ・ブーダンです。海辺の空を描かせたら右に出る者なし!と言われるほどで、なんとあのコローからは「空の王者」とまで称された人物なんです。

ブーダンはフランスの海沿いの街・オンフルールで育ち、空や海をこよなく愛した風景画家。彼は、若き日のクロード・モネに「外で絵を描いてごらん」とアドバイスした人物でもあります。このひと言が、モネを印象派へと導く大きなきっかけになったとか。そんな裏話も、ちょっと胸が熱くなりますよね。

さて、今回ご紹介する《ブレスト、停泊地》は、ブルターニュ地方の港町ブレストを描いた作品です。広大な湾と、その上に広がる空──おそらく夕暮れか早朝の、ほんの一瞬の光が捉えられていて、まるで空気の温度まで伝わってくるような静けさがあります。

注目したいのは、やっぱりその空の描写。雲に反射する光の加減や、地平線の奥行き感がとても繊細で、ただの風景画にとどまらず、空気や時間までも封じ込めたような1枚です。夕日に染まりながらもどこか穏やかで、湾を行き来する船たちのシルエットが静かに佇んでいます。

ブーダンの絵って、派手さはないけれど、見れば見るほど深くて、心がすっと落ち着くんですよね。忙しい日々の中、ちょっと一息つきたいときにこそ、ゆっくり眺めたい作品です。

画像:by Moreau.henri

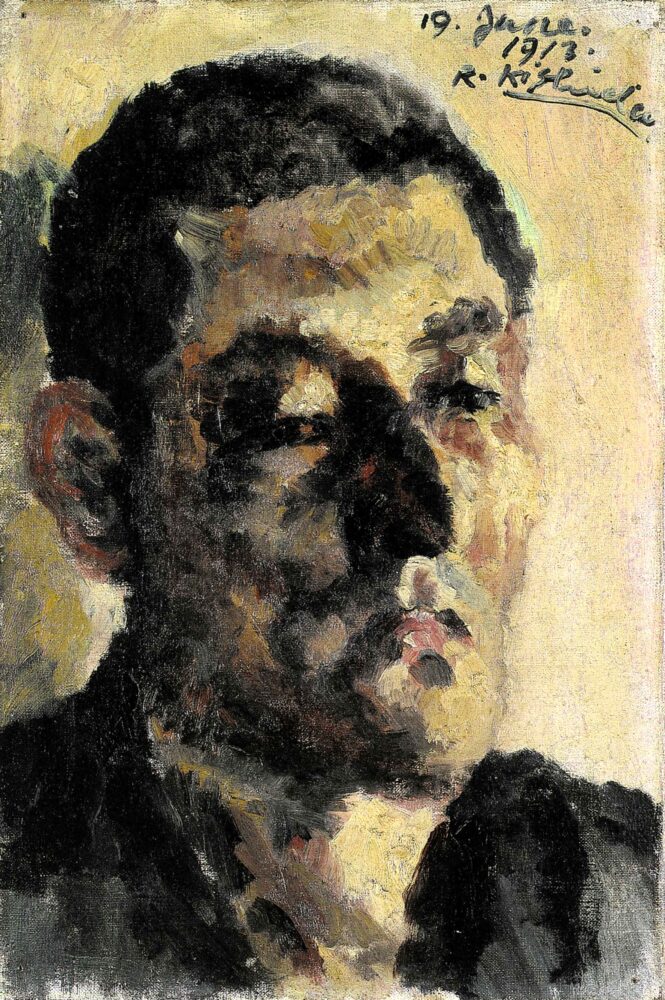

岸田劉生

《千家元麿像(せんけもとまろぞう)》(1913年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「写実」と聞くと、ちょっとお堅いイメージを持つかもしれません。でも、それをとことん突きつめながら、同時に“人間の中にひそむ神秘”を描こうとした画家が、岸田劉生(きしだ りゅうせい)です。

劉生は大正から昭和初期にかけて活躍した洋画家で、その画風はびっくりするほど多彩。特に娘・麗子が生まれる1914年前後からは、同一人物が描いたとは思えないほど作風が変わっていきました。

今回紹介する《千家元麿像》が描かれたのは1913年。この頃の劉生は、ポスト印象派のゴッホやセザンヌの影響を強く受け、ざっくりとした筆づかいや鮮やかな色彩で描くスタイルが特徴でした。一方で、この作品には、後に傾倒する“写実の世界”へと向かう片鱗も感じられます。

よく見ると、光と影の強いコントラストが人物の立体感を際立たせています。あたかも光そのものが形をつくっているような感覚。こうした表現には、ドイツ・ルネサンスの巨匠アルブレヒト・デューラーの影響がちらり。実際、劉生はこの後デューラー風の写実描写にどんどんのめり込んでいきます。

《千家元麿像》は、そのちょうど“はざま”にある作品。印象派的な即興性と、古典的なリアリズムが混在していて、まさに劉生の過渡期を象徴する一枚なんです。まだ完成されたスタイルとは言えないけれど、だからこそ試行錯誤の中にある熱量が伝わってくる──そんな魅力があります。

このあと劉生は「写実の中にある“内なる美”」を追い求めるようになりますが、この作品にはすでにその萌芽が感じられます。画家の変化の瞬間を見つめるような、ちょっと特別な肖像画です。

愛媛県美術館の基本情報

所在地:愛媛県松山市堀之内

.jpg)

コメント