広島の中心部、緑あふれる中央公園の一角に佇むのが「ひろしま美術館」。

1978年、広島銀行の創業100周年を記念して誕生したこの美術館は、「愛とやすらぎのために」をコンセプトに、美術を通じて平和のメッセージを発信し続けています。

館内には、フランス近代絵画や日本近代絵画を中心とした常設展示があり、モネやルノワール、マティスといった印象派・ポスト印象派の名作がずらり。柔らかな光や鮮やかな色彩に包まれる空間は、まさに“やすらぎ”そのものです。

一方で、日本の近代洋画も充実していて、岸田劉生や岡鹿之助といった画家たちの作品も見どころ。西洋美術と日本美術が自然に調和するコレクション構成も、この美術館の魅力のひとつです。

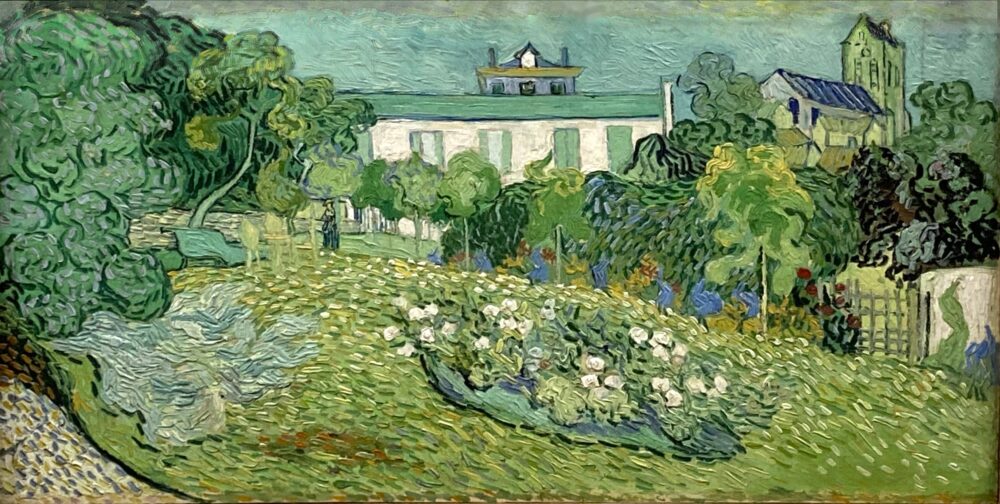

そして何と言っても外せないのが、フィンセント・ファン・ゴッホの《ドービニーの庭》。彼が亡くなる直前、1890年にフランス・オーヴェル=シュル=オワーズで描いたこの作品は、ゴッホならではの力強い筆致と色彩がぎゅっと詰まった、まさに魂のこもった一枚。日本でゴッホ作品を見られる機会は限られているだけに、ここを訪れる最大の楽しみになるかもしれません。

広島を訪れる際には、街の喧騒から少し離れて、アートの中で静かに過ごす時間もおすすめですよ。

建物と館内

チケットを買って中庭に入るとドーム型の本館があり、その周囲を回廊が囲んでいます。本館は、原爆ドームを、回廊は厳島神社をイメージしてつくられており、本館内は常設展示室になっています。

本館内

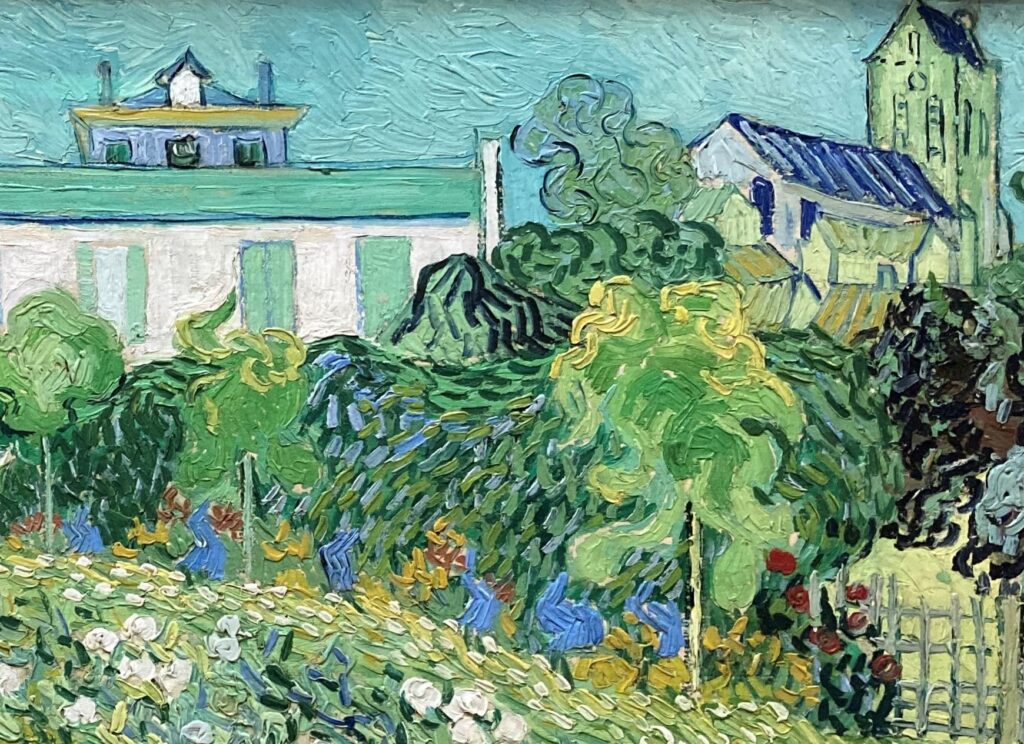

「ひろしま美術館」の顔《ドービニーの庭》解説

サン・レミの精神病院を退院したゴッホは、新天地としてフランスのオーヴェル=シュル=オワーズに身を移します。そこには、彼が深く敬愛していたバルビゾン派の画家、シャルル=フランソワ・ドービニーの邸宅がありました。

ある日、ドービニー邸を訪れたゴッホは、その美しい庭の風景に心を打たれます。そして、何度も足を運びながらキャンバスに向かい、この作品《ドービニーの庭》を完成させたのでした。

ちなみにドービニー邸は現在も存在します。しかし、オランダの「VAN GOGH STUDIO」さんが現地を取材したところ、現在は個人が管理しているらしく、一般公開はされていないようです。→VAN GOGH STUDIO

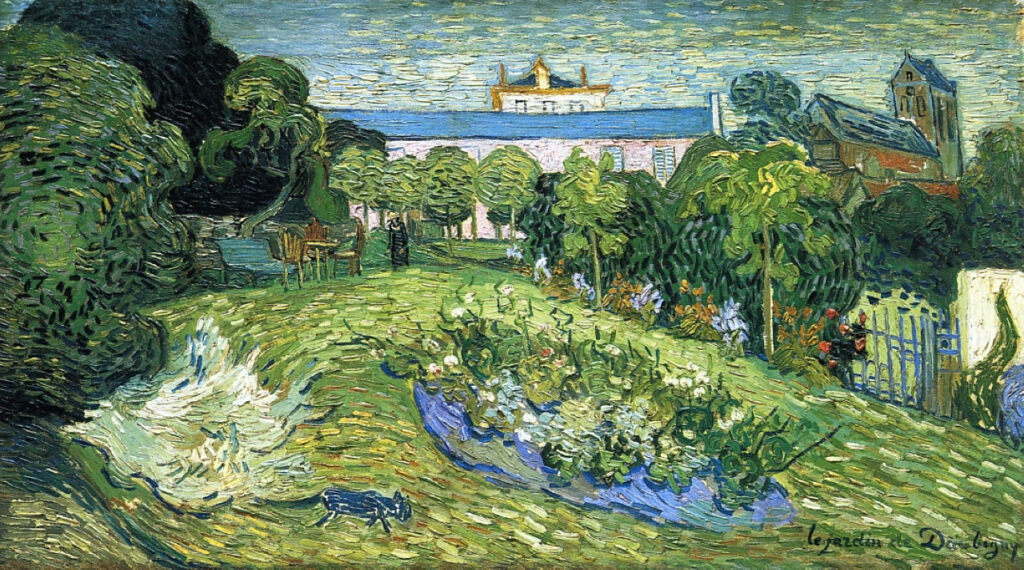

「ドービニーの庭」は2つある!?

実は、ひろしま美術館にあるゴッホの《ドービニーの庭》には“兄弟”がいるのをご存知でしょうか?

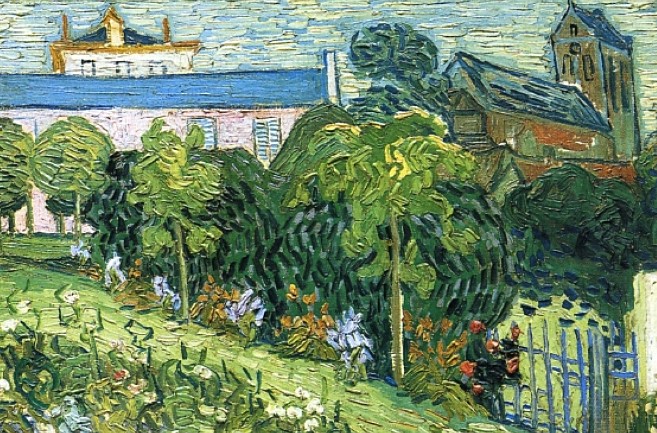

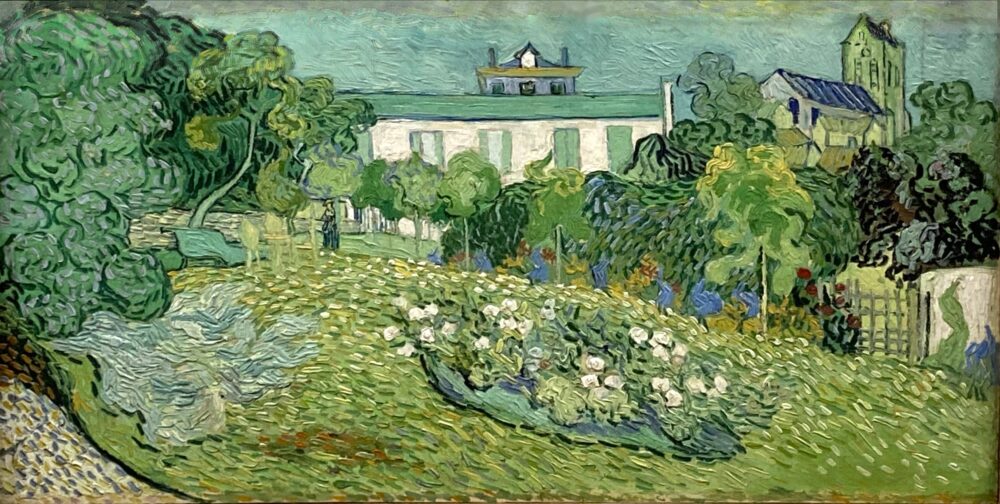

ゴッホは、同じ構図で別の《ドービニーの庭》も描いています。それが現在スイスのバーゼル市立美術館に所蔵されているバージョン(以下、バーゼル版)です。広島にあるものと比べると、バーゼル版の方が細部までしっかり描き込まれており、より写実的な印象を与える作品となっています。

一般的には、バーゼル版が先に描かれ、その後ゴッホ自身の手で再び描かれたのが広島版だと考えられています。しかし、この広島版は単なる“コピー”ではありません。ゴッホは筆の動きや色づかいを意図的に変えながら、まったく新しい表現を試みていたのです。

再制作は“劣化版”? いいえ、ゴッホにとっては「探求の続き」でした

そもそも再制作と聞くと、オリジナルの簡易版とか、質を落としたレプリカというイメージを持つかもしれません。でも、ゴッホの場合はちょっと違います。

彼はたびたび同じモチーフに取り組み、そのたびに色や構図、タッチを変えながら、自分なりの表現を深めていきました。あの有名な《ひまわり》シリーズにも、複数のバージョンが存在するのはそのためです。

だからこそ、広島版《ドービニーの庭》も単なる複製ではなく、ゴッホが試行錯誤を重ねた“進化形”と捉えることができるのです。

ロンドン・ナショナル・ギャラリー版(左)とSOMPO美術館版(右)

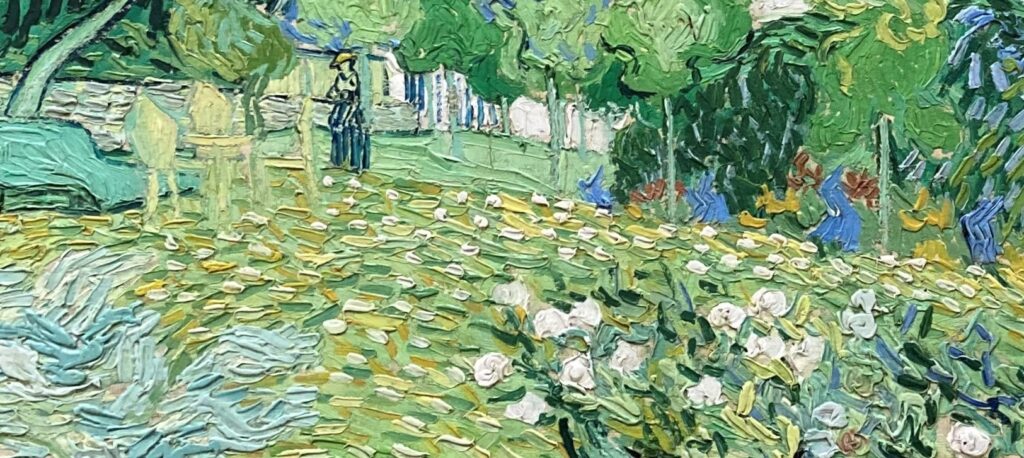

広島版はどう違う?色彩とタッチに注目!

広島版の最大の特徴は、画面全体に厚く絵具が塗られ、筆致がより荒々しく力強いこと。特に、前景の花壇から中景のベンチにかけての草地は、ゴッホらしいエネルギッシュな筆づかいが際立っています。

明るい下地の上に、白を混ぜた黄緑や黄色が点描のように重ねられ、まるで庭が陽の光を浴びて輝いているかのよう。黄色や緑、青を混ぜた明るい色調が全体を構成し、画面に鮮やかな広がりを与えています。

そして、何より注目したいのが「暖色(赤系の色)」が意図的に排除されている点です。

バーゼル版では、中央の建物や右奥の教会に淡いピンクやオレンジが使われていて、遠近感の演出に役立っています。一方、広島版では青や白緑をメインに構成され、暖色を使わないことで全体に落ち着いた統一感が生まれています。

なぜ、あえて暖色を抜いたのか?

ゴッホは補色(赤と緑、青とオレンジなど、反対の色を組み合わせることでお互いを引き立てる効果)を好んで使っていました。《夜のカフェ・テラス》や《夜のカフェ》などはその代表作です。

しかし、この広島版《ドービニーの庭》では、その補色効果を抑え、色彩の調和と静けさを大切にしているように見えます。遠景の建物が実際には赤系の色だったとしても、ゴッホは絵のバランスを考えて、あえて寒色系に置き換えたのかもしれません。

感情の起伏が激しかったと言われるゴッホですが、色の組み合わせに関しては驚くほど理知的に考えていました。毛糸を使って色彩の組み合わせを試していた、というエピソードも残っているほどです。

だからこそ、広島版もただの複製ではなく、色彩への深い探求の末に生まれた“もうひとつの《ドービニーの庭》”なのです。

隠れた名作が広島にあるという奇跡

ゴッホは、精神的に不安定な状態の中でも、この作品に強い思い入れを持っていたと考えられます。知名度こそそれほど高くはないかもしれませんが、晩年のゴッホの魅力が凝縮された、まさに“隠れた名作”です。

そしてこの作品が、さまざまな所有者のもとを経て、現在こうして広島の地で私たちを迎えてくれることに、なんとも運命的なものを感じます。

広島に立ち寄られた際は、ぜひひろしま美術館へ足を運んでみてください。

ゴッホの《ドービニーの庭》をはじめ、印象派を中心とした名画たちが、静かであたたかな時間を届けてくれるはずです。

その他の所蔵作品紹介

ひろしま美術館では、ゴッホのほかにもモネやルノワール、ピカソなど、近代を代表する洋画家たちの名作に出会えます。ここでは、その中からいくつかの作品をご紹介します。

※展示作品は入れ替わることがありますので、お出かけ前に公式ホームページなどで展示状況をご確認くださいね。→ひろしま美術館HP

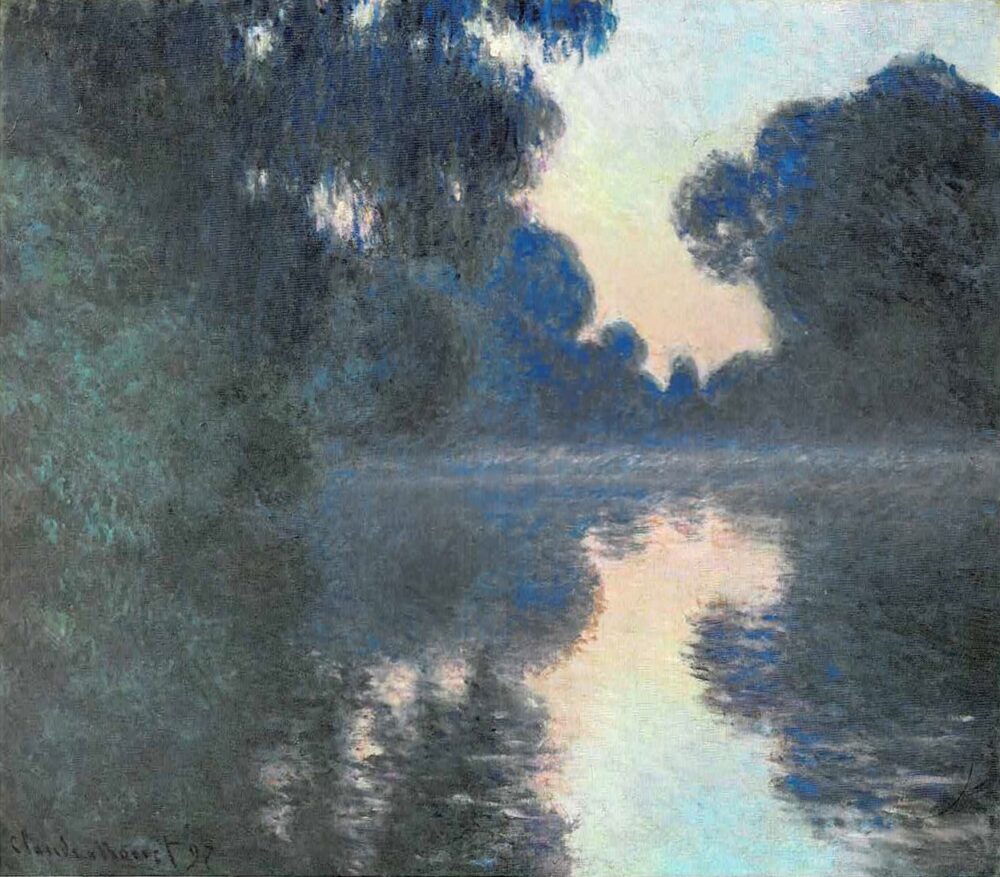

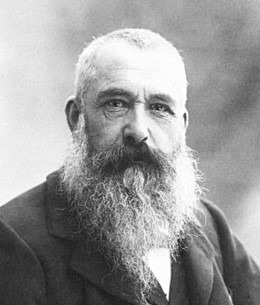

クロード・モネ

《セーヌ河の朝》(1897年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠クロード・モネは、1883年にフランスのジヴェルニーへ移り住み、自然の光や空気をとらえた風景画を数多く描きました。「積みわら」や「ポプラ並木」、「ルーアン大聖堂」など、同じモチーフを異なる光の中で描いた連作も有名ですよね。

《セーヌ河の朝》も、そんな連作のひとつ。モネはセーヌ河に立ちのぼる朝の霧や光の移ろいを、時間帯を変えて何枚も描いています。この作品では、画面全体を包む青の中に、空がほんのりと赤く染まる様子がとても印象的。まさに夜明け前の静けさと、訪れつつある朝の気配が感じられます。

モネは、変化する光をとらえるために、時間の流れに合わせて複数のキャンバスを並行して使っていたそうです。そんな緻密な観察と柔らかな筆致が、この一枚にも静かに宿っています。

エドガー・ドガ

《浴槽の女》(1891年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の画家として紹介されることが多いエドガー・ドガですが、実はその作風はちょっとユニーク。屋外での風景画を得意とした他の印象派たちとは違い、ドガは室内の光や人工的な照明のもとで、人々の日常を描くのを好みました。そんなことから、「印象派の異端児」なんて呼ばれることもあるんです。

ドガがよく描いたモチーフといえば、踊り子や入浴する女性たち。何気ないしぐさや瞬間を、まるでそっとのぞき見たかのように切り取るのが本当に上手なんですよね。

この《浴槽の女》では、入浴後に体をふく女性の姿が描かれています。やわらかな色合いでまとめられた背景と、しっとりとした肌の質感が、画面全体にあたたかく親密な空気を漂わせています。でも一方で、女性の身体の描写にはピンとした緊張感も。ドガの鋭い観察力と確かなデッサン力が光る一枚です。

オーギュスト・ルノワール

《パリスの審判》(1913~1914年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ふんわりとした色彩とやさしいタッチで、女性や子どもたちを描いたルノワールは、印象派を代表する人気画家のひとりです。そんな彼が晩年に手がけたのが、この《パリスの審判》。神話のワンシーンを、ルノワールらしいあたたかなまなざしで描いた一作です。

この作品が描かれた当時、ルノワールはリウマチを患っていて、筆を持つのにも介助が必要なほどだったそうです。しかし、女性たちのなめらかな肌や布のやわらかな質感は、まるで病気を感じさせないほど見事。長年の経験に裏打ちされた彼の技術と、絵を描くことへの情熱がにじみ出ています。

題材になっているのは、ギリシャ神話の有名なエピソード「パリスの審判」。トロイアの王子パリスが、女神ヘラ・アテナ・アプロディテの中から“最も美しい女神”を選ぶという、ちょっとドラマチックな場面です。ルノワールはこの神話に、柔らかな光と色彩、豊かな表情を添えることで、古典的なテーマをぐっと身近に感じさせてくれます。

実はルノワール、1880年代の後半に古典美術への関心を強めた時期がありました。晩年には再び印象派的な温かい表現に戻りつつも、こうした神話画を描き続けたのは、彼の中に“美の理想”を追い求める気持ちがずっとあったからかもしれませんね。

アンリ・ル・シダネル

《離れ屋》(1927年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

どこか静かで、ちょっともの寂しい空気感。アンリ・ル・シダネルの絵には、そんな独特の雰囲気が漂っています。印象派の影響を受けながらも、より内面的で詩的な表現を追求した彼は、「アンティミスト(親密派)」とも呼ばれる画家です。

40歳頃にパリを離れ、北フランスの小さな村・ジェルブロワへ移り住んだシダネルは、それまで描いていた人物画を次第にやめていきます。代わりに描かれるようになったのは、まるで誰かが“さっきまでそこにいた”かのような、静まり返った風景でした。

この《離れ屋》もまさにそんな一枚。小屋の窓からこぼれるあたたかな灯りや、建物のまわりに咲き誇るバラたちが、そこに暮らす人の気配をさりげなく伝えてくれます。人物は描かれていないのに、なんだか誰かの存在が感じられる——それがシダネルの魔法のような表現なんですよね。

ちなみに、シダネルは自宅の庭をバラでいっぱいにしただけでなく、なんと村全体を“バラの村”にしようと提案したんです!それを聞いた村人たちは協力して花を育てはじめ、今ではジェルブロワは「フランスで最も美しい村」と称されるほどに。バラの季節には「バラ祭り」も開かれていて、まるで絵の中に迷い込んだような風景が広がるそうですよ。まさに一度は訪れてみたい場所ですね。

ジェルブロワ

ひろしま美術館の基本情報

ひろしま美術館の所在地:広島県広島市中区基町3−2

美術館の周辺スポット

広島城

ひろしま美術館のすぐ北側には、「鯉城(りじょう)」の愛称でも知られる広島城があります。戦国時代の名将・毛利輝元が築城したこのお城は、1592年に完成したもの。当時は西国を支配する重要な拠点として、政治・軍事の中心地でもありました。

残念ながら、1945年の原爆投下によって天守閣など多くの建物が倒壊してしまいましたが、現在の天守は1958年に復元されたものです。木造風の外観が美しく、広島の歴史を語る上でも欠かせない存在です。

天守の内部は歴史博物館になっていて、毛利家や城下町の暮らしに関する展示や、甲冑・刀剣等の展示もあり見応えたっぷり。また、お城の手前にある二の丸の建物は無料で入ることができ、当時の雰囲気を気軽に楽しめるおすすめスポットです。

美術館の鑑賞後、緑豊かな城跡をのんびりお散歩しながら、広島の歴史に少しだけ触れてみるのもいいかもしれません。

二の丸の中

まとめ

《ひろしま美術館》は、まさに“愛とやすらぎ”を体感できるアートの空間。原爆ドームをイメージして造られた本館と、厳島神社の回廊を思わせる外観は、広島という土地の歴史と祈りを静かに物語っています。作品だけでなく、空間そのものからも平和へのメッセージが静かに伝わってきます。

展示室には、モネやルノワール、ドガ、ル・シダネルといったフランス近代絵画の巨匠たちの名作が並び、柔らかな色彩と筆致が鑑賞者の心をそっとほどいてくれます。

そして何より注目したいのが、フィンセント・ファン・ゴッホの《ドービニーの庭》。晩年、オーヴェル=シュル=オワーズで描かれたこの一枚には、彼の生命力と情熱が凝縮されており、目の前に立つと絵画という枠を超えて迫ってくるような圧倒的なエネルギーを感じさせます。日本でゴッホ作品を間近に見られる機会は限られているだけに、この出会いは特別なものになるはずです。

さらに北側には、広島城が静かに佇んでおり、美術館からそのまま足を運ぶのもおすすめ。歴史とアートが交差するこのエリアで、少しだけ日常から離れた豊かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメント