名古屋・栄の中心にある「愛知芸術文化センター」の高層階に、静かにたたずむ美術館――それが「愛知県美術館」です。館内は10階と8階にまたがっており、広々とした展示室で美術鑑賞を楽しめます。ふらっと立ち寄るだけでも、文化の香りを感じられる素敵な空間なんです。

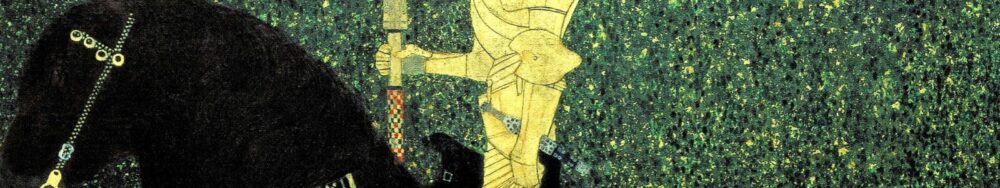

ここは、近現代の日本や海外のアートを中心に、多彩な作品を収蔵している県立の総合美術館。中でも、ひときわ目を引くのがグスタフ・クリムトの《人生は戦いなり(黄金の騎士)》。1989年のリニューアル時に、なんと17億7千万円(しかもトヨタ自動車の寄附で!)で購入されたという逸話付きの超目玉作品です。金色に輝く騎士の姿は、一度見たら忘れられない迫力がありますよ。

さらに、11階には展望回廊があって、名古屋の街並みを一望できるスポットも。美術鑑賞のあとは、アートな余韻にひたりながら、景色もぜひ楽しんでみてくださいね。

グスタフ・クリムト

《人生は戦いなり(黄金の騎士)》(1903年)

」.jpg)

金色に輝く甲冑をまとった騎士が、静かに馬にまたがってこちらを見つめる――。そんな印象的な作品《人生は戦いなり(黄金の騎士)》は、オーストリアの画家グスタフ・クリムトによって1903年に描かれました。

彼の名を聞いてまず思い浮かぶのは、金箔をたっぷり使った装飾的な絵画たち。まさに“黄金様式”と呼ばれるスタイルで、そのきらびやかな世界観が多くの人を魅了しています。

この作品が生まれたのは、クリムトがちょっと辛い時期を乗り越えようとしていた頃。彼は国の依頼で描いたウィーン大学の天井画《医学、哲学、法学》が「奇抜すぎる!」と大バッシングを受け、契約を破棄しちゃうほどの事態に。さらに、彼の代表作のひとつ《ベートーヴェン・フリーズ》も思うような評価を得られず、なかなか厳しい状況だったんです。

そんな中で発表されたのが、この《黄金の騎士》。この騎士は、《ベートーヴェン・フリーズ》にも登場していた人物で、クリムト自身の“信念を貫く姿”が重ねられているとも言われています。つまりこの作品は、クリムトの「俺は俺の道を行く!」という決意表明なのかもしれません。

でもそこがクリムトらしいのは、それをただの主張にとどめず、圧倒的に美しく描き上げたところ。横向きに描かれた騎士の姿は、まるで古代エジプトの壁画のよう。馬の手綱の市松模様や、地面にちらりと見える金箔の継ぎ目(箔足)など、日本美術からインスピレーションを受けたディテールも見どころです。

このあとクリムトは《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I》や《接吻》といった名作を次々と制作し、黄金様式をさらに極めていきます。そんな彼の“転機”を象徴する一枚として、この《黄金の騎士》は、愛知県美術館の誇る超重要コレクションなんです!

その他の所蔵作品ピックアップ

※すべての所蔵作品が常時展示されているわけではありません。お出かけ前に公式サイトで展示情報をご確認ください。→愛知県美術館HP

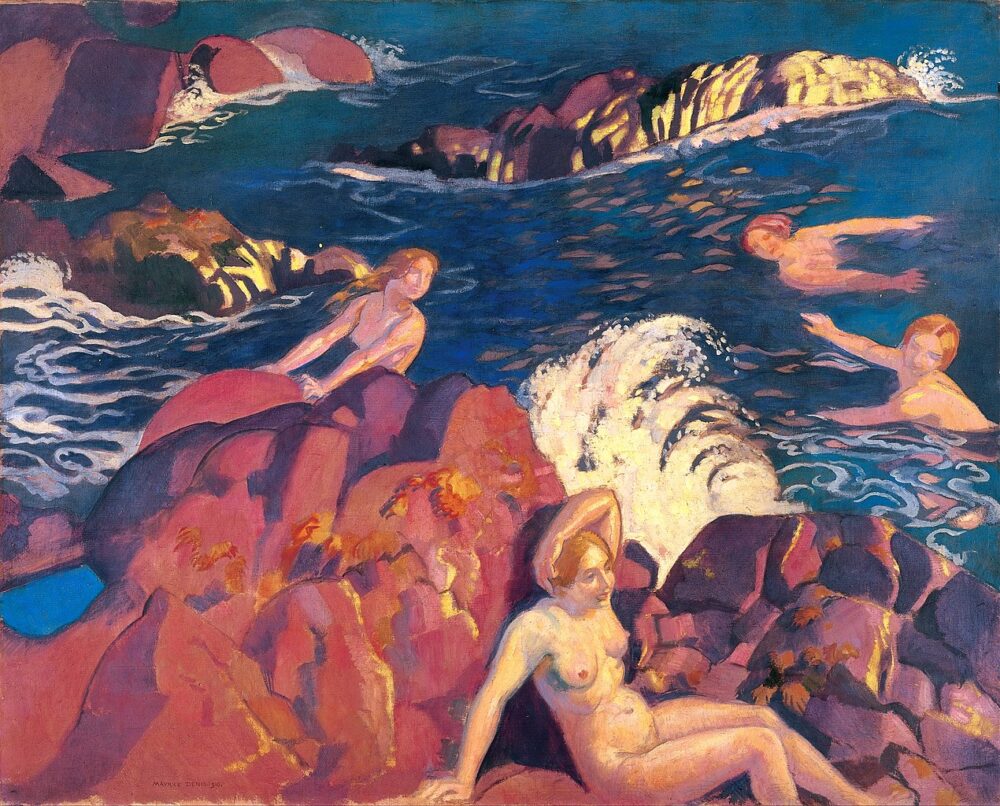

モーリス・ドニ

《花飾りの舟》(1921年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

パッと目を引くカラフルな色づかいと、どこか柔らかい雰囲気。愛知県美術館にあるモーリス・ドニの《花飾りの舟》は、まさにそんな魅力が詰まった一枚です。

モーリス・ドニはフランスの画家で、美術理論にも精通した知識人。19世紀末に活躍した芸術家グループ「ナビ派」の中心メンバーのひとりでもあります。

彼の「絵画とは、何よりもまず“平面に配置された色の組み合わせ”である」という言葉は、写実にとらわれない絵画の新しい方向性を示す名言として、今も語り継がれています。

この《花飾りの舟》は、1921年に描かれた作品で、舞台はフランス西部ブルターニュ地方の港町・プルマナック。ここで行われる船のお祭りを、家族とともに楽しむ様子が描かれています。花で飾られた船のまわりには、色とりどりの服をまとった人々の姿。実はこの中にはドニの家族も登場しているんですよ。

一見すると装飾的で平面的に見える絵ですが、人物のポーズや空間の構成にはしっかりと古典絵画の要素が取り入れられていて、ドニがナビ派の装飾性と伝統的な絵画スタイルをうまく融合させているのが分かります。

ちなみにこの作品、もともとは岡山の大原美術館が所蔵していたもの。1920年代にドニの《波》と一緒に購入されたのですが、1936年にいったん手放され、その後個人の手に渡っていました。そしてなんと2020年になって愛知県美術館に収蔵され、ようやくまた一般公開されるようになったのです!

そんな経緯もあって、ドニ作品を実際に見られる機会はとても貴重。美術館に訪れたら、ぜひこの一枚もじっくり鑑賞してみてくださいね。

大原美術館の記事

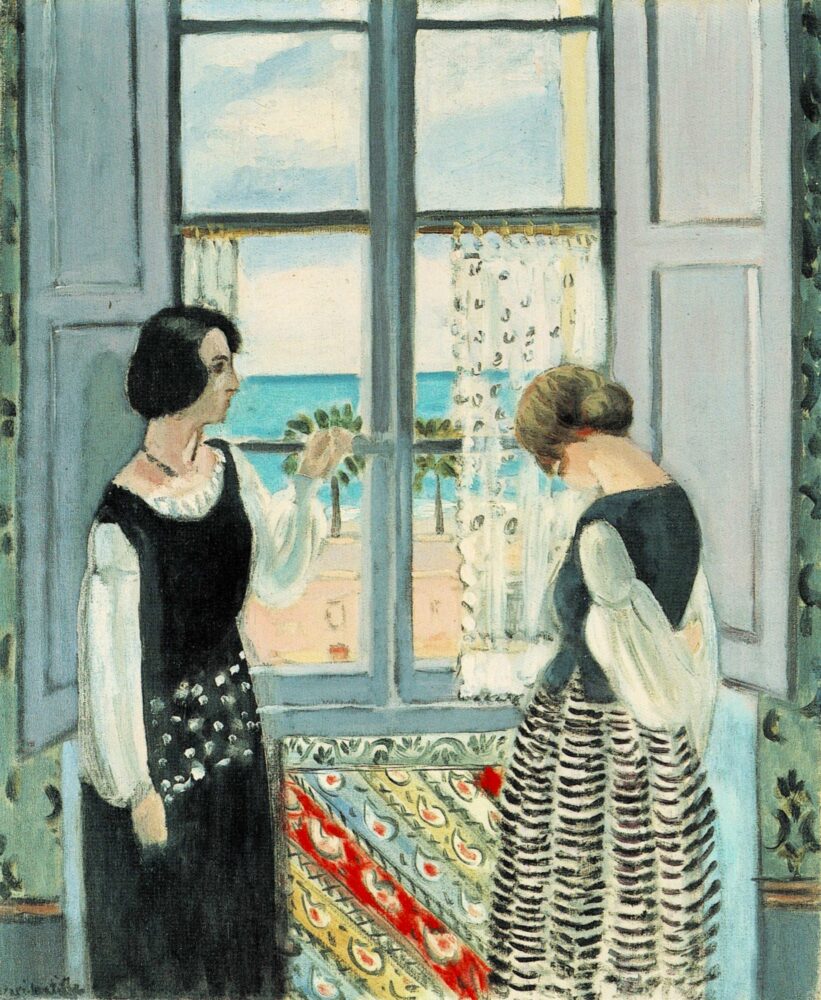

アンリ・マティス

《待つ》(1921~1922年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

アンリ・マティスと聞くと、ビビッドな色づかいや自由なフォルムが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか?

そんな印象とは少し違う、しっとりと静けさの漂う一枚が、この《待つ》という作品です。

マティスは20世紀フランスを代表する画家で、フォーヴィスム(野獣派)の創始者として知られています。大胆な色彩で知られる彼ですが、1917年に南フランスのニースへと移ってから、その作風に変化が訪れます。この時代は「秩序への回帰」と呼ばれ、第一次世界大戦後、ナショナリズムの影響で前衛画家たちの間でも古典的な表現へ回帰する傾向が強まっていました。

この《待つ》もまさにそんな時期に生まれた作品です。

窓辺に座る2人の女性。片方は外をじっと見つめ、もう一人は静かにうつむいています。左右対称のように見える構図ですが、開いているカーテンが片側だけだったり、人物の姿勢が対照的だったりと、微妙な“ズレ”が生まれていて、画面全体に独特の緊張感が漂っています。

そして、何より印象的なのはこのタイトル「待つ」。マティスの作品には珍しく、物語性を感じさせるタイトルです。何を待っているのか、なぜこの静けさが描かれたのか——その答えは作品の中に委ねられています。

マティス自身はこの作品について多くを語っていませんが、だからこそ観る人によって様々な想像が広がる、そんな“余白”のある作品とも言えるかもしれません。

あざやかな色彩のマティスとはひと味違う、静かで深い世界。ぜひ美術館で、その静寂の中に漂う気配を感じ取ってみてくださいね。

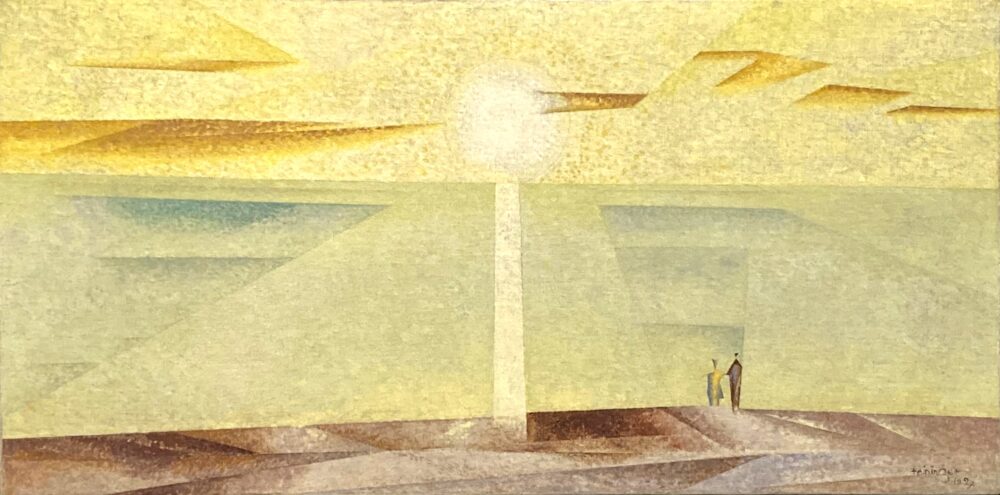

ライオネル・ファイニンガー

《夕暮れの海Ⅰ》(1927年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

幾何学的に広がる淡い黄色、そして静かに輝く光の筋。

この《夕暮れの海Ⅰ》は、一見すると抽象的な構成に見えますが、眺めていると、海に差し込む夕暮れの光を感じることができます。

ライオネル・ファイニンガーはアメリカ生まれの画家で、ドイツを拠点に活躍した表現主義・キュビスムの画家です。もともとは風刺漫画や挿絵の世界で活躍していましたが、30代後半になって本格的に油彩画に取り組むようになります。そして1911年、キュビスムに出会ったことが、彼の芸術表現を大きく変えていきました。

この《夕暮れの海Ⅰ》は、水平線の向こうから太陽が昇る瞬間を、ファイニンガーらしい幾何学的な構成で描いた作品です。画面全体に広がる淡い黄色には、わずかに異なるトーンがいくつも重ねられており、抽象的でありながらも光のぬくもりや空気感が静かに伝わってきます。

ファイニンガーの最大の魅力は、その“光”の描き方にあります。

キュビスムの手法を用いながらも、彼はただ形を再構成するだけでなく、光の広がりやその奥行きを丁寧に描き出しています。まるで抽象画のようでいて、どこか自然光のリアリティを感じる——その不思議なバランス感覚が、ファイニンガーの作品の真骨頂なのです。

他の表現主義の画家たちが、強烈な色彩や歪んだ形で“内面”を描こうとしたのに対して、ファイニンガーは光と空間そのものを主役にしました。この作品もまた、そうした彼の探究の成果が結実した一枚。

静かながらも深い輝きを放つ《夕暮れの海Ⅰ》、ぜひ目の前でその光を感じてみてください。

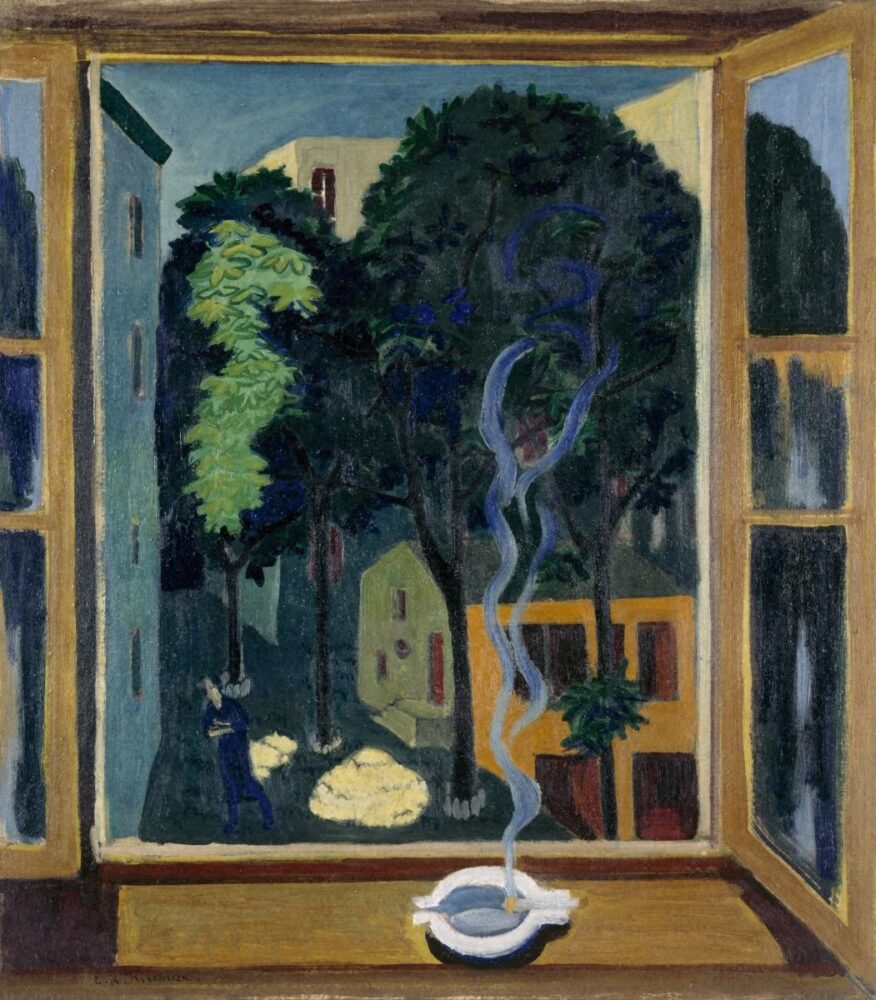

エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー

《日の当たる庭》(1935年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

静かな路地に差し込むやわらかな日差し。

その風景を、窓越しにふと眺めたときの、あの一瞬の感覚。

そんな時間が封じ込められたのが、エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーの《日の当たる庭》です。

キルヒナーはドイツ表現主義の代表的な画家で、美術運動「ブリュッケ(橋)」の創設メンバーでもあります。都市の喧騒や人々の内面を鋭く描いた人物画では、デフォルメされたフォルムや強烈な色彩が特徴的ですが、風景画ではまた少し違う一面を見せてくれます。

この《日の当たる庭》も、そんな彼の穏やかな風景画のひとつ。

場所はスイスのバーゼル。ホテルの窓から見えた、小さな路地を描いたこの作品は、キルヒナーが一服の合間に目にした、なんでもない日常の風景をモチーフにしています。歪んだ遠近法やデフォルメはあるものの、差し込む光のやわらかさや、地面に落ちる影、人の気配、窓辺に置かれた灰皿の存在など、細やかな観察が随所に感じられます。

」.jpg)

キルヒナーは第一次世界大戦での従軍経験や、その後の神経衰弱、アルコール・薬物依存に苦しんだことでも知られています。さらに本作の制作からわずか数年後、彼の作品はナチスによって「退廃芸術」として糾弾され、心身ともに追い詰められていきました。1938年、キルヒナーはその苦悩の末、自ら命を絶ってしまいます。

そんな人生の晩年に描かれた《日の当たる庭》には、苦しみの中で見つけた、ほんの少しの“安らぎ”が宿っているように思えてなりません。

混乱と絶望の時代にありながらも、キルヒナーはこの作品で、静かな希望のような光を描こうとしていたのかもしれませんね。

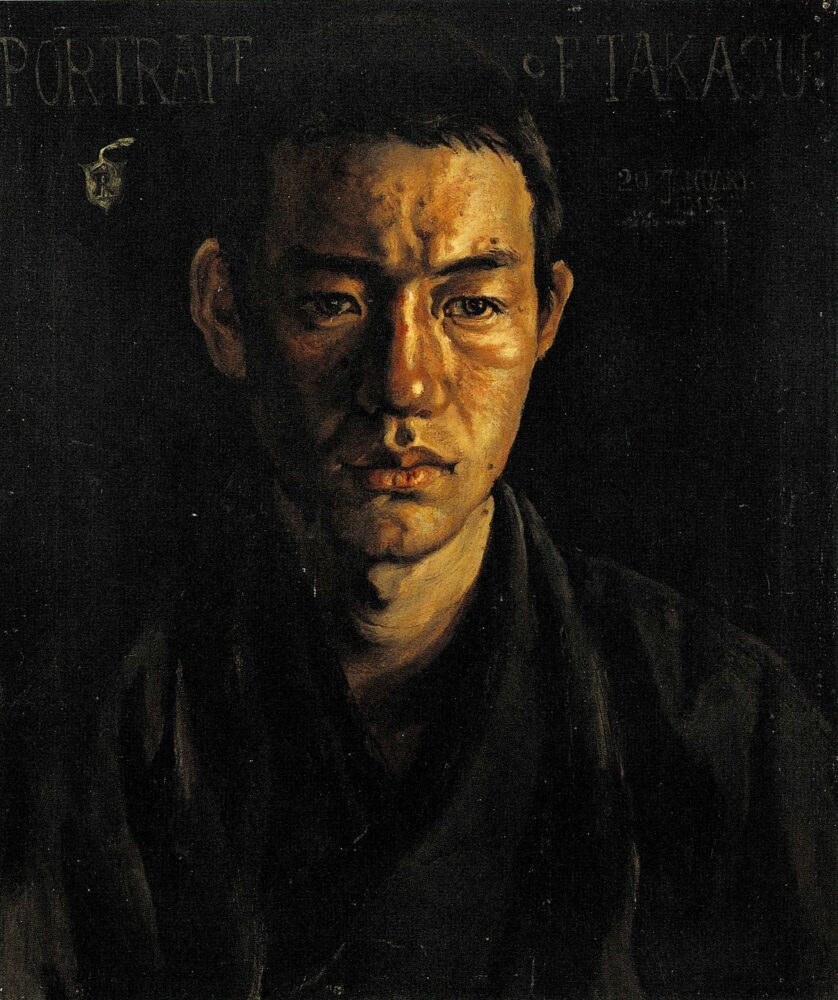

岸田劉生

《高須光治君之肖像(たかすみつはるくんのしょうぞう》(1915年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画面からじっとこちらを見つめる青年のまなざしには、不思議な緊張感があります。繊細な筆致で描かれた顔立ちや衣服、そして背景に記された文字の一つひとつから、描き手の執念のようなまなざしが感じられます。

岸田劉生は、大正から昭和初期にかけて活躍した日本の洋画家で、写実的な肖像画や『麗子像』の連作で広く知られています。彼は身近な人物をモデルにした肖像画を多く手がけ、その熱意は周囲から「岸田の首狩り」と呼ばれるほどでした。

本作《高須光治君之肖像》は、愛知県出身の画家・高須光治をモデルに描かれた作品です。高須は岸田劉生の個展で深く感銘を受け、劉生のもとを訪ねたことでこの肖像が生まれたとされています。

この時期の劉生は、特に西洋の古典的な画風、なかでもドイツ・ルネサンスの巨匠アルブレヒト・デューラーに傾倒していました。その影響は本作にも色濃く表れており、明暗の強いコントラストや細部にわたる緻密な描写、さらには背景の英字の処理などにも、デューラー的な精神が見て取れます。

やがて劉生の画風は変化していきますが、この写実への探究心は《麗子肖像(麗子五歳之像)》(1918年)など、後年の代表作にも受け継がれていきます。

本作は、彼がリアリズムと真摯に向き合い続けた時代の、ひときわ強い集中力が感じられる一枚です。

まとめ

愛知県美術館を訪れてまず目に飛び込んでくるのが、グスタフ・クリムトの《黄金の騎士》。黄金に包まれた神秘的な騎士の姿は、まるで「さあ、これから美術の旅が始まるよ」と語りかけてくるようです。初めての人にも、何度目かの人にも、この作品はきっと特別な存在に感じられるはず。

でも、この美術館の魅力はそれだけじゃありません。普段とは違う視点で捉えられたマティスの作品や、ファイニンガーの描く光の風景に引き込まれたり、キルヒナーの描いた穏やかな路地にほっとしたり、岸田劉生の緻密な描写にじっと見入ってしまったり――。展示室をめぐるうちに、いろんな時代や場所に旅をしたような気持ちになります。

派手な演出ではなく、作品一つひとつの魅力をじっくり届けてくれるのが、愛知県美術館らしさ。静かで落ち着いた空間のなかで、自分だけの「お気に入り」を見つけられる場所です。そしてその傍らには、いつも変わらず《黄金の騎士》が静かにたたずんでいます。

名古屋に来たら、ぜひ立ち寄ってみてください。きっと、また行きたくなる美術館です。

愛知県美術館の基本情報

所在地:愛知県名古屋市東区東桜1丁目13−2

コメント