ゴッホの絵って、なんだか心を揺さぶられる魅力がありますよね。

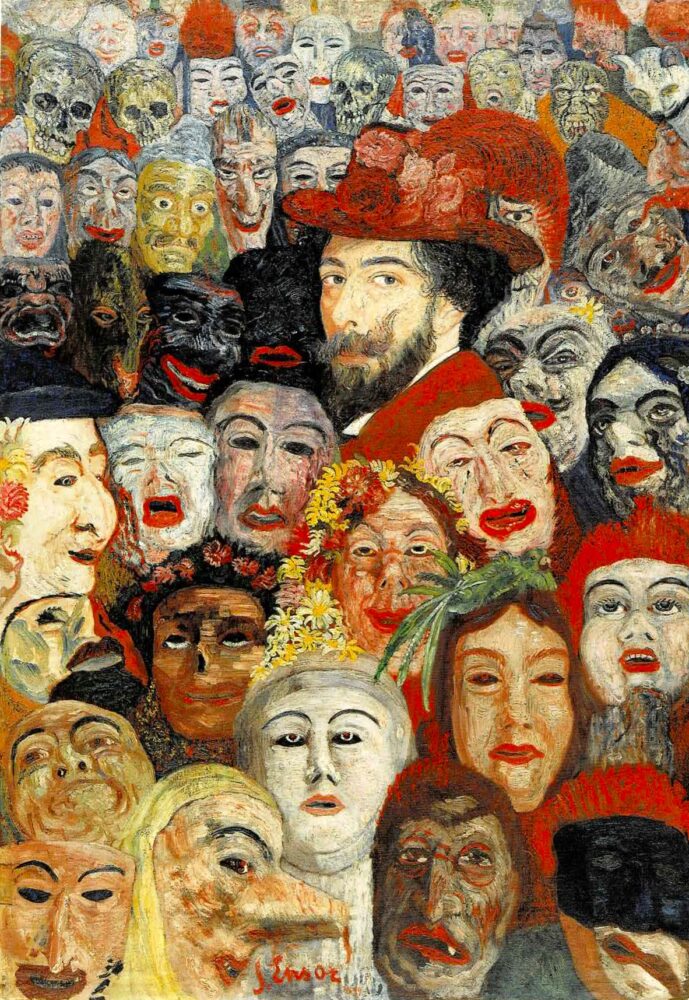

《ひまわり》や《星月夜》など、誰もが一度はどこかで目にしたことがあるはず。そんなゴッホ、日本でも人気が高く、好きな画家ランキングでは常に上位。企画展が開催されるたびに多くの人が訪れます。

…でも実は、わざわざ展覧会を待たなくても、日本の美術館には“常設”でゴッホ作品が展示されている場所があるんです!

しかも、あの有名な《ひまわり》や《ドービニーの庭》まで収蔵されているとは、ちょっと驚きじゃないですか?

今回は、日本国内でゴッホの絵が見られる美術館をピックアップしてご紹介します。旅行やお出かけのついでに立ち寄ってみたくなるかもしれませんよ!

山形県

山形美術館

《雪原で薪を集める人々》(1884年)【吉野石膏美術振興財団より寄託】

作品解説(クリックまたはタッチ)

山形美術館にあるこの作品は、ゴッホがまだオランダで活動していた初期の頃の一枚です。

画面全体は暗めで、あの明るい《ひまわり》のイメージとはちょっと違いますよね。

この頃のゴッホは、農民や労働者の姿を真剣に描こうとしていて、題材も色使いもとても渋め。明るさや華やかさよりも、働く人たちのリアルな姿にこだわっていたんです。

とはいえ、そんな絵がすぐに売れるかというと…現実はなかなか厳しくて。

ゴッホの弟テオは、当時パリの画廊「グーピル商会」で働いていて、無収入の兄を経済的に支えていました。でも、できればゴッホ自身が絵で食べていけるようになってほしいというのが本音。

そこでテオは、世の中で人気が出始めていた印象派のような、明るくカラフルなスタイルに変えてみては?とアドバイスします。

…が、ゴッホはそれをあっさり拒否。暗くて重厚な表現こそ、自分が目指す道だと信じていたんですね。

そのこだわりは、翌年の代表作《ジャガイモを食べる人々》につながっていきます。本人はこの作品を“これまでの努力の結晶”と考えていたようですが、残念ながら当時の評価はあまり高くなく、商業的な成功も得られませんでした。

福島県

諸橋近代美術館

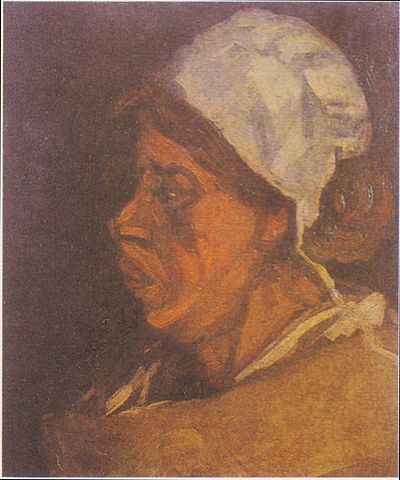

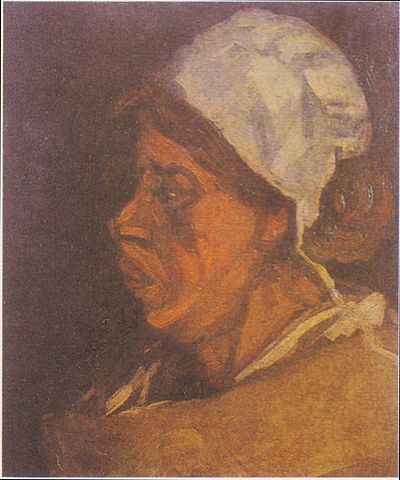

《座る農婦》(1884~1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

福島県の諸橋近代美術館にも、ゴッホの初期作品が所蔵されています。

この《座る農婦》は、あの《ジャガイモを食べる人々》を描く準備として、ゴッホが何枚もスケッチや習作を重ねていた時期のひとつの作品と考えられています。

1885年ごろのゴッホは、農民たちの暮らしを本気で描こうとしていて、とにかく現場に足を運び、じっくりと彼らの姿を観察していたんです。

この絵の農婦も、おそらくそんな日々の中で出会ったひとりでしょう。

ゴッホの農民画というと、ざらっとした筆づかいや、ごつごつした表現が特徴的ですが、この《座る農婦》はちょっと雰囲気が違います。

顔まわりには繊細な色の重なりが見られ、なにより、彼女の穏やかでやさしい眼差しがとても印象的なんです。

派手さはありませんが、ゴッホがどれだけ真剣に人の内面を見つめようとしていたかが伝わってくる一枚。

諸橋近代美術館は、サルバドール・ダリのコレクションで有名ですが、こんな静かなゴッホ作品も収蔵されているとは驚きです。ぜひ実際に美術館で鑑賞してみてください!

▶諸橋近代美術館の記事はこちらから

茨城県

笠間日動美術館

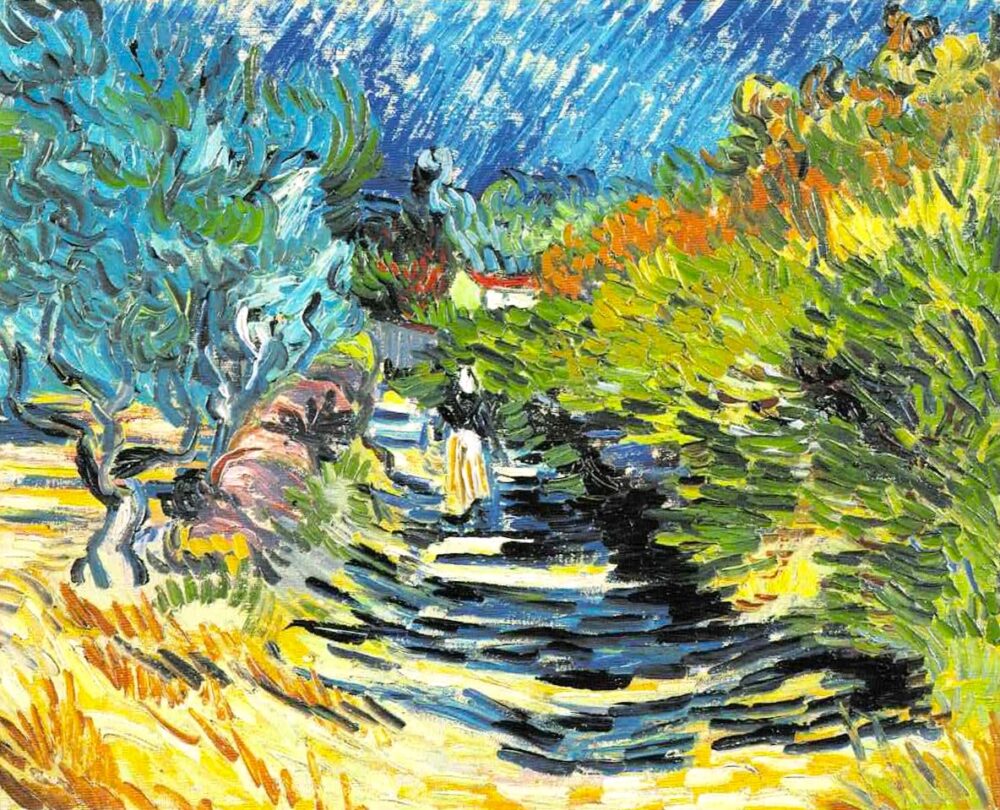

《サン・レミの道》(1889~1890年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

茨城県にある笠間日動美術館には、ゴッホが精神的に最も不安定だった時期に描かれた一枚が所蔵されています。

舞台は、南フランスのサン・レミ。1889年、ゴッホは自らその病院に入院し、療養生活を送りながら絵を描いていました。

この頃のゴッホは、作品がまったく売れず、自分の絵が世間から認められない苦しさに加え、心身の不調とも闘っていました。

けれど、絵を描くことだけは、最後まで手放さなかったんです。

この《サン・レミの道》も、そんな入院生活の合間に描かれた風景画。

小ぶりな作品ですが、ぐいっと力強く描かれた筆のタッチや、目を引くような色づかいには、まさに「ゴッホらしさ」がぎゅっと詰まっています。

▶笠間日動美術館の記事はこちらから

東京都

SOMPO美術館

《ひまわり》(1888~1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホといえば、やっぱり「ひまわり」!という方も多いのではないでしょうか。

実はこの代表作、東京・新宿にあるSOMPO美術館でいつでも見ることができるんです。

ゴッホがこの絵を描いたのは、南フランス・アルルに住んでいた頃。

当時、彼は画家仲間のポール・ゴーギャンとの共同生活を夢見て、ゴーギャンの訪問に向けて部屋の準備をしていました。

「ひまわりの絵をゴーギャンの部屋に飾って、あたたかく迎えたい」——そんな気持ちが込められていたんですね。

さらにゴッホは、「人物画を中心に、まるで三連祭壇画のように“ひまわり”を左右に配置したい」という構想まで抱いていて、数点の“ひまわり”を集中して描いたとも言われています。

SOMPO美術館にあるこの一枚は、まさにその時期に描かれた作品。

しかし、その後ふたりの共同生活はうまくいかず、有名な「耳切り事件」へとつながってしまいます。

この絵は、そんなゴッホの期待と不安、そして友情への思いが交差する、特別な一枚でもあるのです。

▶SOMPO美術館の記事はこちらから

アーティゾン美術館

《鰊》(1886年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1886年、ゴッホはオランダを離れ、ついに芸術の都パリへと移ります。

当時のパリでは、印象派や新印象主義が台頭し、華やかな色彩と軽やかな筆づかいが主流となっていました。

しかし、移住したてのゴッホはというと……まだまだ頑固なオランダ気質。

写実的で重厚なバルビゾン派やロマン派の影響が強く、印象派の明るい画風にはなかなか馴染めませんでした。

さらに、画家仲間のロートレックやラッセルらが通っていた「コルモン画塾」にも一度は入ったものの、内気で偏屈な性格が災いし、すぐに辞めてしまいます。

結果として、弟テオの部屋に引きこもり、静物画の制作に集中する日々が続きました。

そしてちょっと面白いのが、「鰊(にしん)」を描いた静物画。実は「鰊」はフランス語の俗語で“憲兵”を意味することから、ゴッホが後年、憲兵に目をつけられた体験を皮肉ってこのモチーフを選んだのでは?という説もあるんです。

皮肉屋ゴッホの、ちょっとしたユーモアが垣間見える一枚です。

《モンマルトルの風車》1886年(アーティゾン美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

初期のゴッホはとても暗い画風でした。

そんなゴッホに転機が訪れたのが、1886年のパリ移住。

印象派の画家たちとの出会いや、セーヌ川のきらめく光、街にあふれる色彩の刺激を受けて、彼の画風は徐々に変わっていきます。

この《モンマルトルの風車》は、まさにその“変化の途中”に描かれた一枚。

まだオランダ時代の名残を感じさせる落ち着いた色味も残っていますが、空の明るさや風景の軽やかさから、少しずつ“あのゴッホらしさ”が芽吹いているのが感じられます。

画風の変化を辿るにはぴったりの作品。ゴッホがどうやって色彩の画家になっていったのか、そのプロセスを感じることができる一枚です。

《花》1886年頃(アーティゾン美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらの《花》は、パリ時代初期に描かれた《モンマルトルの風車》や《鰊》の少しあとに制作されたと考えられている作品です。

まず驚くのは、その明るさと鮮やかさ。

同じ1886年には背景が真っ黒な、重厚なモンティセリ風の花の絵も描いていますが、それと比べるとこの作品はまったく印象が違います。白く塗られた背景に、色とりどりの花々がくっきりと映え、ゴッホの色彩感覚の進化がはっきりと見て取れます。

パリで印象派の光や色に刺激を受けたゴッホは、その後、日本の浮世絵にも大きな影響を受け、画風をどんどんアップデートしていきます。

この作品は、そんな“変化の途中”を切り取った一枚。明るくなった画面からは、ゴッホが新しい表現に向かってまっすぐに進んでいた様子が感じられます。

▶アーティゾン美術館の記事はこちらから

国立西洋美術館

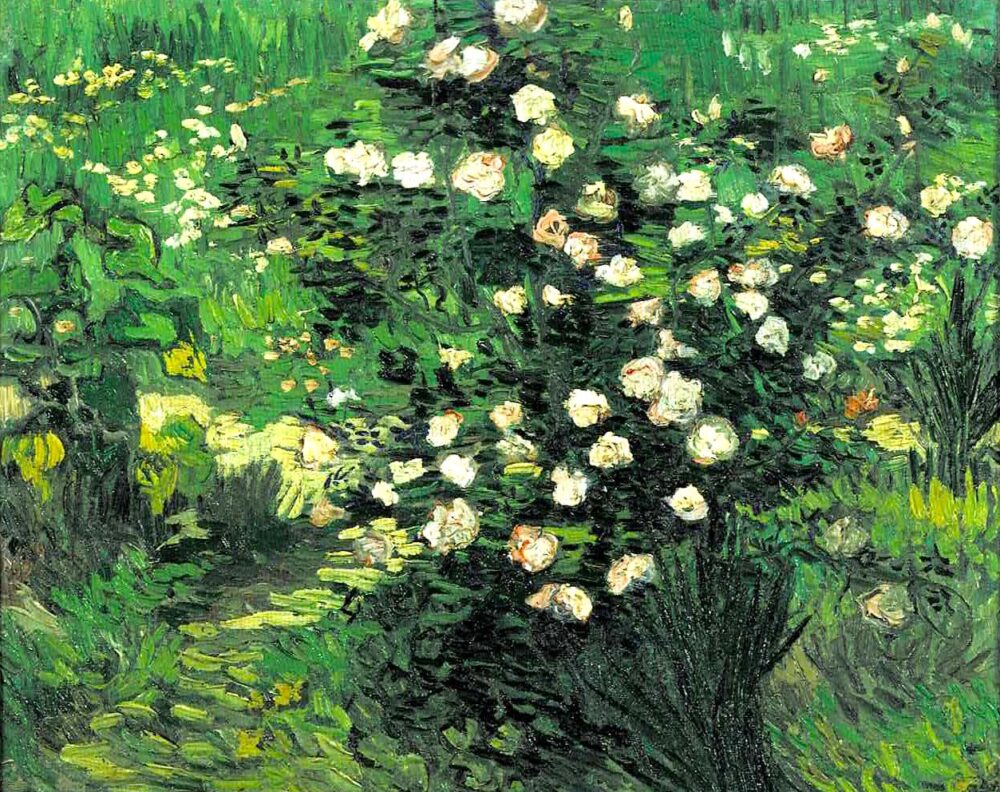

《ばら》(1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

耳切り事件の後、ゴッホは南仏サン・レミの精神病院に自ら入院します。絵に対する情熱さえも失いかけ、どん底のような時期でしたが、それでも彼はキャンバスに向かうことをやめませんでした。描くことが、ゴッホにとっての癒しでもあったのです。

この《ばら》は、病院の庭に咲いていた花をモチーフにしています。

いつものような激しい筆致ではなく、どこか静かで落ち着いたタッチ。花の姿を丁寧に見つめながら、穏やかなまなざしで描いているのが伝わってきます。

荒れた心にふと咲いた、やさしい「ばら」の花。そんな穏やかな雰囲気が漂う、ちょっとホッとする作品です。

▶国立西洋美術館の記事はこちらから

東京富士美術館

《鋤仕事をする農婦のいる家》(1885年6月)

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品は、ゴッホが代表作《ジャガイモを食べる人々》を描いた翌月に手がけた一枚です。農村の暮らしをテーマにした作品が多いオランダ時代らしい、素朴で静かな風景画です。

しかし、この絵が描かれた直後には波乱がありました。

《ジャガイモを食べる人々》に登場したモデルのひとり、ホルディナ・デ・フロートの妊娠が発覚。絵を描くためにフロート家に頻繁に出入りしていたゴッホは、村人たちから疑いの目を向けられてしまいます。地元のカトリック教会は、ゴッホのモデルになることを禁止する御触れを出し、その結果ゴッホは人物画を描く手段を絶たれてしまいました。

追い打ちをかけるように、家族との関係も悪化。実家に散々な負担をかけていたゴッホは、妹アンナの怒りを買い、実家からも追い出されることになります。

すべてに背を向けられたゴッホは、ついにオランダを去る決意を固め、ベルギー・アントウェルペンへ。

この移住を最後に、彼がオランダの地を踏むことは二度とありませんでした。

▶東京富士美術館の記事はこちらから

神奈川県

ポーラ美術館

《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》(1888年3月)

作品解説(クリックまたはタッチ)

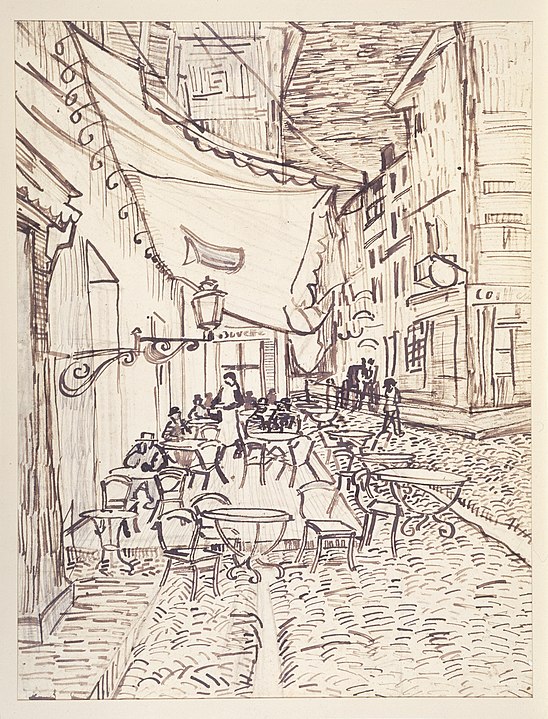

印象派や浮世絵の影響を受けたゴッホは、さらなる表現の可能性を求めて南フランス・アルルへと移ります。南仏の強い日差しのもとで、彼の色彩感覚は一気に花開いていきました。

この《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》は、アルルに到着してまもなく描かれた作品。川や船のあちこちに散りばめられた赤い色がとても印象的で、ゴッホが補色の効果を積極的に取り入れ始めたことがよくわかります。

彼はここから《夜のカフェ・テラス》や《夜のカフェ》といった、色彩が主役の名作を次々に生み出していきます。この作品は、そんな“色彩の探求”の第一歩といえるかもしれません。

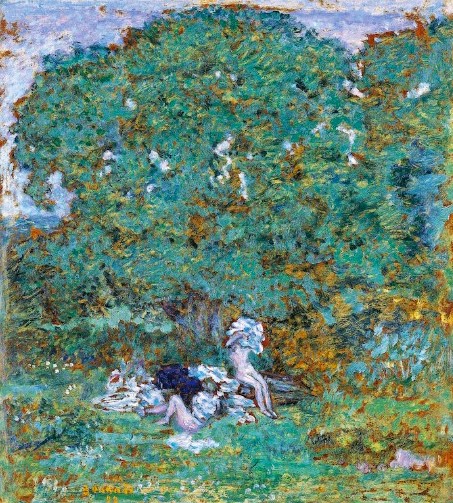

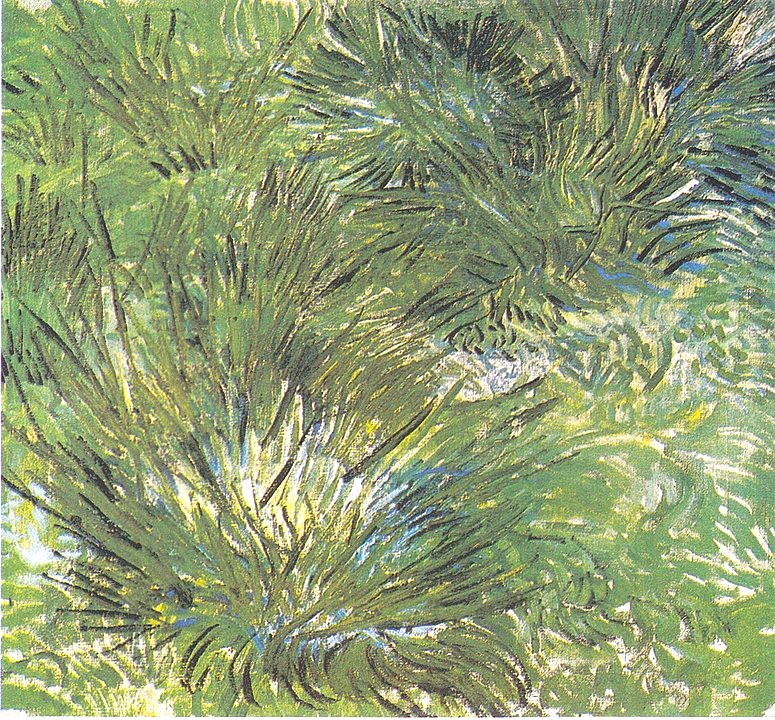

《草むら》1889年(ポーラ美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホは1888年9月、弟テオにこんなことを語っています。

日本芸術を研究するとあきらかに賢者であり、哲学者で知者である人物に出会う。その人は何をして時を過ごしているのだろうか。地球と月との距離を研究しているのか。ちがう。ビスマルクの政策を研究しているのか。いや、ちがう。その人はただ一本の草の芽を研究しているのだ。

しかしこの草の芽がやがて彼にありとある植物を、ついで四季を、山野の大景観を、最後に動物、そして人物を描画させるようになる。彼はそのようにして生涯を過すが、人生はすべてを描きつくすには余りに短い。

どうかね。まるで自身が花であるように、自然の中に生きる、こんな単純なこれらの日本人が、われわれに教えてくれるものこそ、まずは真の宗教ではないだろうか。

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1500頁

そんな草の芽から、やがて四季の移ろいや風景、動物、人物へと表現は広がっていく。ゴッホはそういう日本の芸術家の生き方に、心からの敬意と憧れを抱いていました。

彼にとって、日本の美とは「小さくて、ささやかなもの」の中に宿るものであり、それは自然を敬う神道や八百万の神にも通じる感覚でした。

そんな美意識は、まさに彼自身の世界観とぴたりと重なったのでしょう。

1889年、アルルで精神的な発作を繰り返したゴッホは、南仏サン・レミの精神病院に入院します。しばらくは外出もできず、病院の敷地内にある花壇や草むらを描くことで、心を落ち着けようとしました。

この《草むら》も、そんな療養の中で生まれた作品のひとつです。

足元に広がる、名もなき草たち――。

一つひとつにじっくり向き合ったそのまなざしからは、小さなものにこそ大きな美があると信じる、ゴッホの静かな情熱が感じられます。

きっとこの絵を描きながら、彼の心の中には“日本の芸術家”の姿があったのでしょう。

そんな思いとともに、ゴッホは再び自分の絵を取り戻そうとしていたのです。

《アザミの花》1890年(ポーラ美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

サン・レミの精神病院を退院したゴッホが向かったのは、パリから北西にある静かな村・オーヴェル。

自然豊かなその土地で、彼は怒涛のように絵を描き続けました。わずか2か月の間に描かれた油彩画は、なんと70点以上。1日1枚以上というペースで、まるで描くことに取り憑かれていたかのようです。

この《アザミの花》も、そのオーヴェル時代の作品のひとつ。描かれたのはゴッホが亡くなる、ほんの1か月ほど前でした。

画面に咲くのは、鮮やかで可憐なアザミの花。

けれどよく見ると、そのまわりには鋭くギザギザした葉っぱやトゲがしっかり描かれています。

この頃のゴッホは、感情のままに筆を走らせるような、粗く力強いタッチが目立つようになります。この作品もまた、そんな勢いある筆遣いで、アザミという花の「美しさと刺々しさ」が同時に浮かび上がってきます。

生命の美しさと、そこに潜む棘のような痛み――。

そんなものまで見つめていたゴッホのまなざしが、感じられるような一枚です。

▶ポーラ美術館の記事はこちら

岐阜県

光ミュージアム

《洗濯する農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1885年、オランダ・ヌエネン。

実家で暮らしていたゴッホは、父と弟テオの援助を頼りに生活していました。ですが、家族との関係は次第にギクシャクしていきます。とくに父テオドルスとは、ことあるごとに衝突。絵がまったく売れない状況のなか、自立を望む家族との間に深い溝が生まれていきました。

そんな中、父テオドルスは脳卒中で急逝。悲しみに暮れる暇もなく、ゴッホと家族の関係はさらに悪化し、彼は実家を離れざるをえなくなります。アトリエとして借りていた家も、スキャンダルを理由に契約を打ち切られてしまい、ゴッホはついに故郷オランダを去ります。そしてその後、再びオランダに戻ることは二度とありませんでした。

母アンナはゴッホを愛していたものの、画商をクビになり、聖職者にもなれず、芸術家としても全く芽が出ない息子を、しだいに理解できなくなっていきました。後年、精神を病んだゴッホが入院していたときも、見舞いに訪れることは一度もなかったのです。

ヌエネンに残された作品の多くは、アンナの手によって二束三文で処分されてしまいます。この《洗濯する農婦》も、そんな一枚だったと考えられています。

▶光ミュージアムの記事はこちらから

愛知県

メナード美術館

《一日の終り(ミレーによる)》(1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホが画家を目指した原点には、ジャン=フランソワ・ミレーという存在があります。農民の暮らしを厳粛に描き続けたバルビゾン派の巨匠ミレーに、ゴッホは深く心を打たれました。オランダ時代の暗く重厚な画風も、まさにミレーの影響を色濃く受けたものです。

本作《一日の終り》は、そんなミレーへのオマージュとして描かれた一枚。ゴッホがサン・レミの精神病院に入院していた1889年に制作されました。

とはいえ、この頃のゴッホの絵は、初期のころと比べて大きく変化しています。アルル時代を経て、彼の画面はフランス印象派や点描表現、日本の浮世絵、そしてクロワゾニスムなど、多彩な影響を吸収した明るく色鮮やかなものへと進化していました。

それでも、ゴッホにとってミレーはずっと特別な存在。彼の作品を模写することで、自身の内面と対話していたのかもしれません。

この《一日の終り》は、ミレーの版画(1873年)をもとにしていますが、ただの模写では終わっていません。空の色、農夫の服のトーン、風景の細部にいたるまで、ゴッホならではの色彩とタッチで再構築されています。原作に敬意を払いつつも、自分自身の感性と生命を吹き込んだ、まさに“ゴッホ版ミレー”と呼ぶべき作品です。

《石膏トルソ(女)》1887年(メナード美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホは1886年、ベルギーのアントウェルペンにある王立芸術学院に通い始めました。ここでは人物画や石膏像のデッサンを学んでいましたが、ゴッホにとってこの学校生活はあまり良い思い出にはならなかったようです。

校長のシャルル・ヴェルラからはなんと「腐った犬のようなもの」と酷評され、デッサン講師からも次々と間違いを指摘される始末。こうした評価にゴッホは大激怒。「正確さばかりを求めるデッサンなんて、死んでいるも同然だ!」と癇癪を起こし、わずかな期間で学院を去ってしまいました。

とはいえ、ゴッホ自身も絵を描く上での基礎――とりわけ人物画におけるデッサン力の重要性は、しっかりと理解していたのです。だからこそ、正面から指摘されるとつい感情が先走ってしまう。そんな“不器用な情熱”が、彼らしさでもありますよね。

この《石膏トルソ(女)》は、アントウェルペン時代を経てパリで描かれた一枚です。他の作品に比べて筆致は細かく、石膏像の質感や立体感を丁寧に追っているのが印象的です。ゴッホがどれだけデッサンに真剣に取り組んでいたかが伝わってくる、静かだけど力強い作品です。

▶メナード美術館の記事はこちらから

京都府

アサヒグループ大山崎山荘美術館

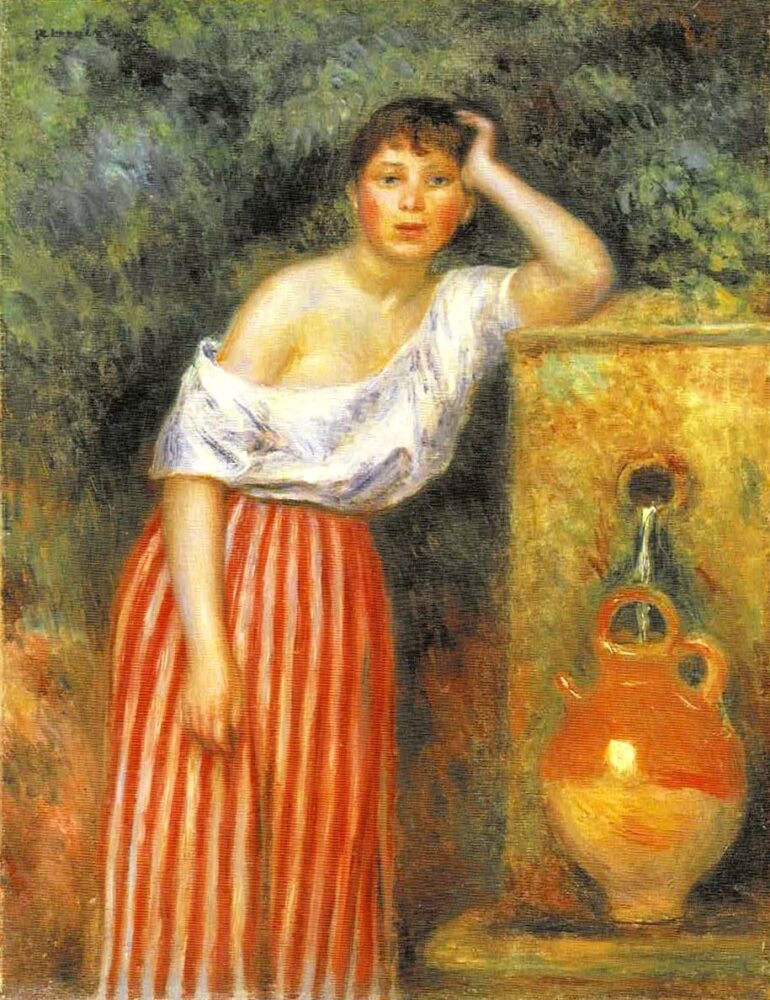

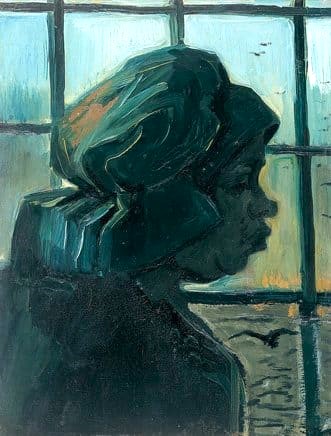

《窓辺の農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1885年。

ゴッホが本格的に絵を描き始めてちょうど5年ほどが経った頃。代表作《ジャガイモを食べる人々》を完成させるため、近隣の農家に頻繁に通い、農民たちの生活に密着してスケッチを重ねていました。

この時期の作品は、全体的に色味が抑えられていて、暗く、地味な印象を受けるものが多いです。まだあの色鮮やかな色彩に満ちた“ゴッホらしい”作品には至っていないのですが、実はこの頃からすでに色彩への探求は始まっていました。

ゴッホはちょうどこの頃、シャルル・ブランの著書『デッサン芸術の文法』を読み、補色や色彩理論に関心を持つようになります。本作《窓辺の農婦》も、一見すると地味な色調に見えますが、よく見ると赤みを帯びたグレーと青みを帯びたグレーを巧みに使い分けていて、色の“響き合い”に気を配っているのが分かります。

こうした地道な探究が、のちのアルルやサン・レミ時代の、あの鮮烈な色彩につながっていくんですね。ゴッホの色彩感覚は、突然生まれたわけではなく、こうした積み重ねの中で育っていったのだと思うと、感慨深い一枚です。

▶アサヒグループ大山崎山荘美術館はこちらから

大阪府

和泉市久保惣記念美術館

《耕す人》(1882年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホが画家を志したのは1880年のこと。最初はもっぱら素描に力を入れていて、実は油絵にはあまり手を出していませんでした。というのも、油絵具の扱いが難しくて苦手意識があったようです。

それでも、売れにくい素描だけを描き続けることに限界を感じ始め、1882年頃から本格的に油彩にも取り組み始めます。本作《耕す人》は、ちょうどその初期の頃に描かれた一枚です。

当時の静物画では、伝統的な技法を取り入れて丁寧に絵具を塗り重ねていたゴッホですが、人物画になると勝手が違ったようで、動きのある対象を捉えるのに苦労していた様子がうかがえます。この作品でも、筆致は粗く、まだ発展途上の印象を受けます。

それでも、人物を描くことはゴッホにとって重要なテーマのひとつ。のちには《ジャガイモを食べる人々》や《郵便配達人 ルーラン》など、人物表現は彼の代名詞ともなるほどの進化を遂げていきます。

この《耕す人》からは、そんな未来を予感させる“はじまりの一歩”がしっかり感じられます。

《紡ぎ車をくる女》1883~1884年(和泉市久保惣記念美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホは、オランダ・ハーグで従兄の画家アントン・モーヴに絵を学んだあと、実家のあるヌエネンへと戻り、地元の農民たちを描き続けていました。

しかし、その生活はかなり厳しいもので、収入はほとんどゼロ。生活費は弟テオや両親の援助頼みでした。特に父親テオドルスとの関係はギクシャクしており、日々の口論も絶えなかったようです。さらに村の人たちからも「変わり者」扱いされ、「絵描き小僧」なんて陰口を叩かれる始末……。

それでも、そんな中で本作《紡ぎ車をくる女》のように、モデルとして協力してくれる人もちゃんといたのです。

この作品からは、ゴッホが農民たちの働く姿にどれほど真摯に向き合っていたかが伝わってきます。孤独の中でも筆を止めなかったゴッホの、静かで力強い眼差しを感じさせてくれる一枚です。

《機を織る人とベビーチェアの子供》1884年(和泉市久保惣記念美術館蔵)

作品解説(クリックまたはタッチ)

産業革命の波が押し寄せていたヨーロッパ。都市部ではすでに織物の機械化が進んでいましたが、ゴッホの実家があったオランダのヌエネンでは、まだまだ昔ながらの手織り機で布を作る職人たちが多く暮らしていました。

この時期のゴッホは、農民や炭鉱夫など、社会の底辺で懸命に生きる人々を描くことに情熱を注いでおり、なかでも織工の姿には特に強い関心を寄せていました。

本作には、大きな織機のそばで作業する男性と、部屋の隅にちょこんと座る赤ちゃんの姿が描かれています。おそらく自分の子を見ながら、日々の仕事に向き合っていたのでしょう。織工という職業は、当時の中でも特に厳しく、別の仕事と掛け持ちしないと生活が成り立たないほど賃金が低かったそうです。

そんな現実や、彼らの実際の姿をしっかりと世の中に届けたかった――そんなゴッホの想いが感じられる一枚です。

▶和泉市久保惣記念美術館の記事はこちらから

広島県

ひろしま美術館

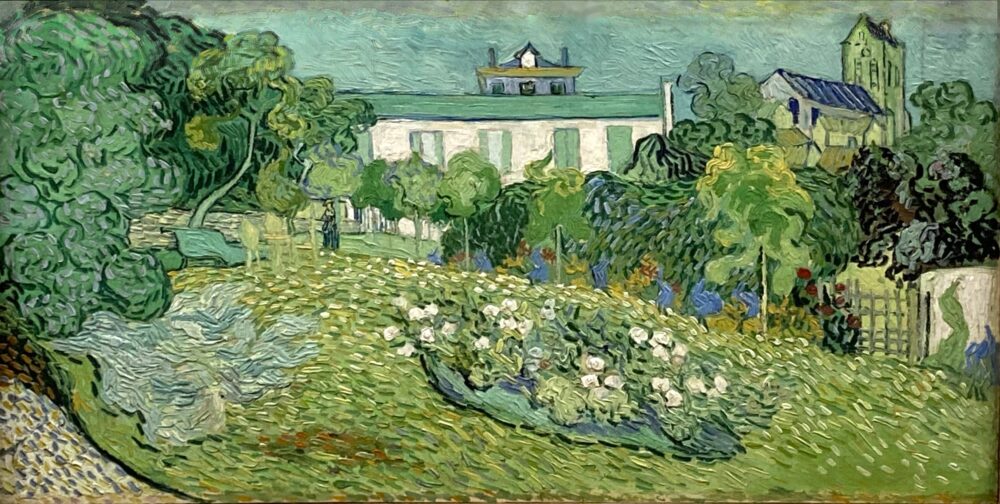

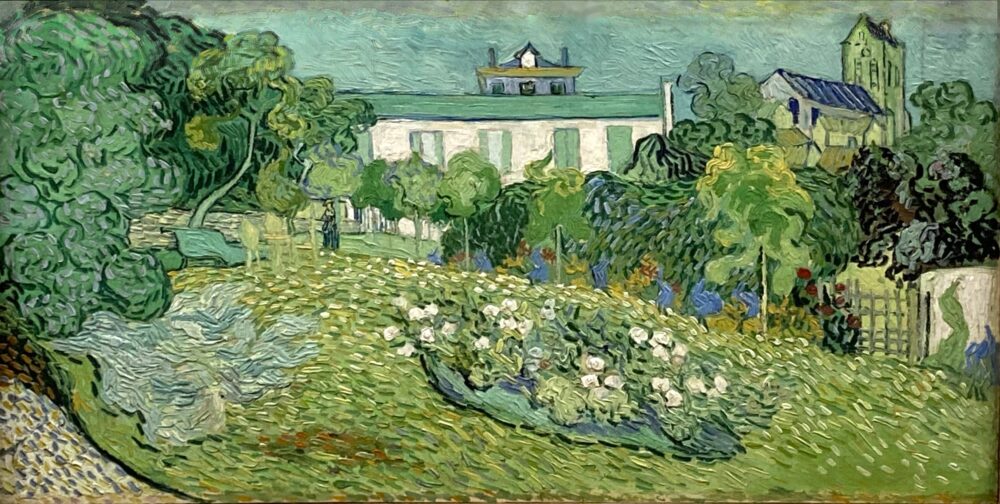

《ドービニーの庭》(1890年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

サン・レミの療養院を退院したゴッホが向かったのは、パリから約30km離れた田舎町、オーヴェル=シュル=オワーズ。緑に包まれたこの地は、セザンヌやコロー、そしてバルビゾン派の画家たちにも愛された、自然豊かな場所でした。

中でも、シャルル=フランソワ・ドービニーはゴッホが特に敬愛していた画家。そのドービニーの邸宅がオーヴェルにはありましたが、ゴッホが訪れた際には、彼は既に亡くなっていました。

ゴッホがドービニー夫人に挨拶しようと邸宅に訪れた際、家の前に広がる美しい庭に彼は心を奪われます。彼はその後も何度もドービニー邸へ足を運び、その庭を描き上げたのでした。

ゴッホはこの《ドービニーの庭》を2点残しています。ひろしま美術館にあるこちらの作品は、現在バーゼル美術館に所蔵されている一作の複製と考えられていますが、単なるコピーではなく、より良い作品にしようという試みが見て取れます。穏やかな空気の中にたたずむ庭の草木たち。その生き生きとしたタッチに、晩年ならではの洗練が光ります。

ゴッホの最後の年に生まれた、優しくも情熱に満ちた一枚。日本でこのような貴重な作品が見られることは、意外と知られていません。ぜひ、現地でその空気感に触れてみてください。

▶ひろしま美術館の記事はこちらから

ウッドワン美術館

《農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホの初期作品といえば、やはりその「暗さ」が特徴です。同じ時期に描かれた肖像画も、どこか重たく、色数の少ないものばかり。それには理由があります。

ゴッホは画家になる前、聖職者を志していた時期がありました。貧しい人々のそばに寄り添い、少しでも力になりたいという思いを強く持っていたのです。その気持ちは絵筆を取るようになってからも変わらず、農民や労働者を美化せず、あるがままの姿で描こうとしました。

だからこそ、彼らの質素な暮らしを表すのに、明るい色や華やかな筆致は必要なかったのでしょう。むしろ、抑えた色調こそが、彼らの現実を最もよく語ってくれると信じていたのかもしれません。

この《農婦》も、そんな初期ゴッホらしさがにじみ出た一枚です。オランダ・ヌエネンで描かれたこの作品には、日焼けして黒ずんだ肌、そしてくたびれた服が描き込まれています。そのひとつひとつから、ゴッホの労働者への深い尊敬と愛情が伝わってくるようです。

▶ウッドワン美術館の記事はこちらから

おわりに

というわけで、日本の14の美術館に、ゴッホの作品(版画を除く)が合計21点も収蔵されているんです。

「えっ、あの美術館にも?」という発見があった方もいるのではないでしょうか。

もし、お近くにゴッホの絵を収蔵している美術館があったら、ぜひ一度足を運んでみてくださいね。旅行や出張のついでに立ち寄ってみるのもおすすめです。

(※ただし、作品が常設展示されていない場合もありますので、美術館の公式サイトなどで展示状況をチェックしてからお出かけください。)

そして、ゴッホの人生を少し知っておくと、作品の見え方がグッと深まります。

よろしければ、関連記事ものぞいてみてくださいね!

ゴッホの関連記事

・ゴッホの生涯をザックリ解説します!(10分少々で読めます)

・書簡集をもとにさらに詳しく解説します!(4編構成になっていて長めの記事です)

コメント