ウッドワン美術館|広島の自然に囲まれたアートスポット

広島県の西部、山あいののどかな風景の中に、ひっそりとたたずむウッドワン美術館。

世界遺産・厳島神社のある廿日市市と聞くと海沿いのイメージが強いですが、ここは市の北西、山口・島根の県境にもほど近い、西中国山地の高原地帯。

標高600メートルに位置し、四季折々の自然が美しく、訪れるたびに違う表情を見せてくれます。

この美術館は、住宅建材メーカー「ウッドワン」が自社コレクションを広く公開するため、1996年にオープンしました。

木のぬくもりと名画に出会う場所

収蔵作品には、ファン・ゴッホ、ルノワール、岸田劉生といった巨匠たちの絵画をはじめ、マイセン磁器、アール・ヌーヴォーのガラス作品、中国清代の陶磁器や薩摩焼など、時代もジャンルもさまざまな美術品が並びます。

建物は木をふんだんに使ったあたたかなデザインで、外の自然と調和した落ち着いた空間。周囲の山々の風景と一緒にアートを味わう時間は、日常を忘れさせてくれる特別なひとときです。

周辺には温泉施設「クヴェーレ吉和」やスキー場、キャンプ場などもあり、美術館とあわせて自然の中でのんびり過ごすこともできます。

アクセスは車なら中国自動車道・吉和ICから約5分。公共交通機関でも、JR宮内串戸駅からバスを乗り継げば到着可能です。

美術館を訪れる、というより、「自然にひたる旅の中にアートがある」。

そんな気持ちで訪れてみてはいかがでしょうか。

ウッドワン美術館の所蔵作品紹介

※ウッドワン美術館には絵画用の常設展はなく、企画展ごとの内容に応じた所蔵作品の一部を展示しています。ご覧になりたい作品がある場合は公式HPのPDFパンフレットに展示内容の一部が記載されていますのでそちらをご確認ください。

▶ウッドワン美術館公式HP

オーギュスト・ルノワール

《婦人習作》《花かごを持つ女》(1895年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ルノワールの装飾画

ルノワールといえば、やわらかな光の中に浮かぶ女性たち。そんな彼の美の集大成のような作品が、ウッドワン美術館には2点セットで収蔵されています。

それがこの《婦人習作》と《花かごを持つ女》。2005年、東京で開催されたオークションで、なんと3億1000万円で競り落とされたというエピソード付きです。

この2作品、実はよく似た構成の対作品が他にもあります。1889年ごろに描かれた《魚かごを持つ少女》と《オレンジのかごを持つ少女》です。こちらは画商デュラン=リュエルの自宅ドアの装飾として描かれたもので、縦長の構図、かごを持つ女性というスタイルがそっくり。

今回の2作もほぼ同サイズで構成も酷似しているため、やはり何らかの装飾画(おそらくドア用)として描かれたのでは?と考えられています。

ルノワール円熟期の逸品

1880年代、ルノワールは一時クラシック寄りの硬い画風へと向かいますが、その後、再び筆致はやわらかさを取り戻していきます。本作はちょうどその、“再び光と肌を愛で始めた”時期に描かれたものです。

しかも、縦長のキャンバスに女性の全身像を描いた作品は、ルノワールにはめずらしい。

ふっくらとした肌、柔らかな空気感、そして女性のなんでもない仕草に宿る穏やかさ――ルノワールが追い求めた女性美の魅力が詰まった、見逃せない2枚です。

写真ではどうしても伝わらない、この作品特有の“やさしい空気”。

ぜひウッドワン美術館で、実物の前に立って感じてください。

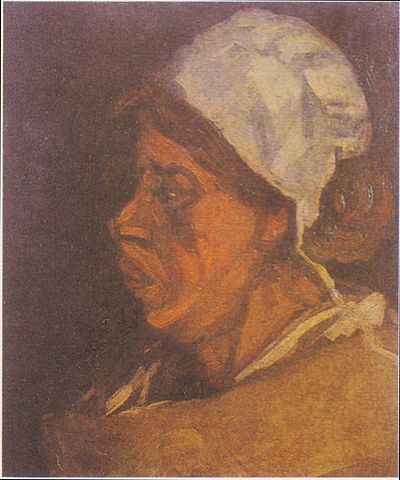

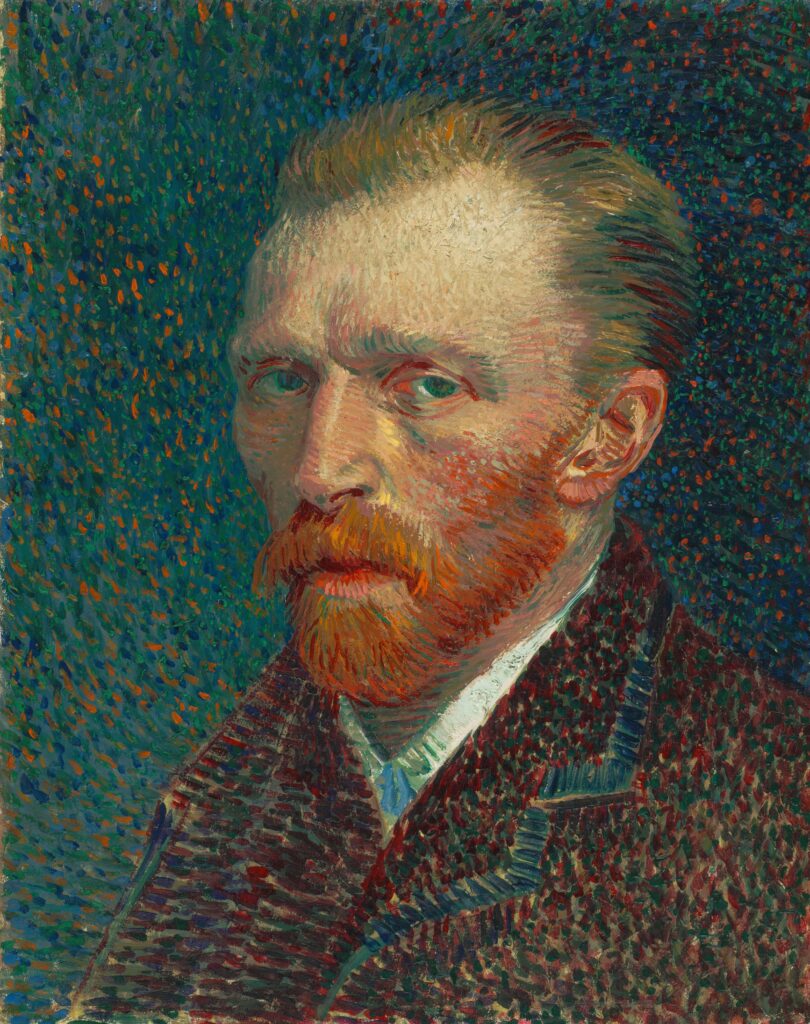

フィンセント・ファン・ゴッホ

《農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こんな暗い作品がホントに「ゴッホ?」

ゴッホと聞くと、「ひまわり」「夜のカフェテラス」「星月夜」など、パッと目を引く色鮮やかな作品を思い浮かべる人が多いと思います。ですが、ウッドワン美術館にある《農婦》はちょっと様子が違います。色合いは暗めで、重く、派手さはありません。

実はこれ、ゴッホの“初期作品”の特徴なんです。彼がまだオランダのヌエネンという田舎町にいた頃に描いたもので、後年の「南仏アルル時代」とはまったく異なるトーン。

ちなみに、この頃の作品は、ゴッホの母アンナが木箱にまとめて地元の大工に預けたそうです(母親は息子の作品に価値を感じていなかったとか…)。後にゴッホが有名になり、返還を求めたときにはすでに時遅し。作品はまとめて古物商に二束三文で売り払われてしまったと言われています。この《農婦》も、その中の1枚と考えられています。

ゴッホが見つめたのは“労働者”

ゴッホが絵を本格的に学び始めたのは27歳の頃。彼が憧れたのは、バルビゾン派の画家ミレーが描いたような、日々の労働に向き合う農民の姿でした。

この《農婦》は、ゴッホが代表作《ジャガイモを食べる人々》に取り組む準備として描いた習作の一つ。彼は「50枚の人物習作を描く」と決め、近所の農家に通い詰めて肖像画を描きまくりました。

その熱量ゆえに、後に「狂気の画家」と呼ばれるようにもなりますが、彼の原点にはずっと“優しさ”がありました。画家になる前は聖職者を志していた時期もあり、常に弱い立場の人たちに寄り添おうとしていたのです。

本作に描かれた女性の、日に焼けた肌、深く刻まれたしわ。どれもが、ゴッホが労働という営みに向けたまなざし――尊敬と共感――を物語っています。ただの写実ではなく、「この人の生き方を記録しておきたい」という強い気持ちがにじむ作品です。

《ジャガイモを食べる人々》(1885年)

岸田 劉生(きしだ りゅうせい)

《毛糸肩掛せる麗子肖像》(1920年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

変化していく“麗子像”

岸田劉生といえば、まず思い浮かぶのが娘・麗子を描いた一連の肖像画。その中でもこの《毛糸肩掛せる麗子肖像》は、劉生の作風が大きく変わり始めた時期に描かれた1枚です。

1910年代後半、劉生は西洋の巨匠デューラーに影響を受け、驚くほど緻密でリアルな肖像画を描いていました。しかし1920年代に入ると、そうした“細かすぎる写実”に少しずつ飽きが来ていたようです。

《麗子五歳之像》(1918年)

彼が次に魅せられたのは、日本や中国の古い絵に見られる“デフォルメ”の面白さ。写実とは違う、でも心に残る形。たとえば、翌年の1921年に描かれた《麗子微笑》(国立博物館所蔵)では、麗子の頭は横に広く、手は不自然に小さく描かれ、表情も仏像のような静けさをたたえています。

こうした不思議な形や表情を、劉生は自ら「デロリ」と呼びました。静かだけど強く、リアルじゃないけどリアル。彼なりの“美”の探求だったのです。

《麗子微笑》(1921年)

内面の“写実”を探して

この《毛糸肩掛せる麗子肖像》は、ちょうどその“変化の入り口”にある作品。まだ1910年代の名残がありつつ、どこか新しい表現を模索している様子が伝わってきます。

写実的ではあるけれど、ただの「そっくり」じゃ終わらない。何をどう描けば、娘の存在感や内面までも表現できるのか――劉生のまなざしは、まさにそこに向いています。

この一枚には、「写す」から「捉える」へと変化していく画家の思考と試行、その狭間で揺れる“父親としてのまなざし”までもが滲んでいます。麗子を描きながら、自分自身の絵を問い直していた時期の、大切な一作です。

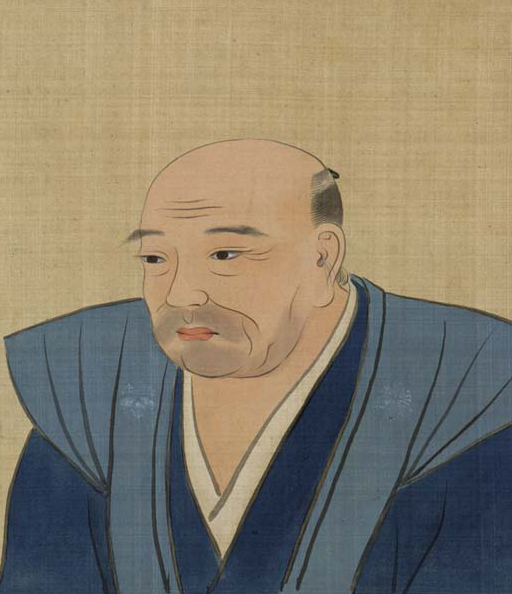

円山 応挙(まるやま おうきょ)

《老松太藺鯉魚図(おいまつふといりぎょず)》(1779年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

日本画と遠近法

円山応挙というと、「眼鏡絵」――西洋の遠近法を取り入れた立体感のある絵を描いていたことで知られています。

そのため応挙の作品は、日本画らしい装飾的な構図を保ちながらも、どこかリアルで奥行きのある描写が特徴的。本作《老松太藺鯉魚図》もまさにそんな作品です。

川の流れに沿った遠近感、ふっくらとした鯉の立体感、視線を誘導するような構図――まるで画面の中に本当に空間があるような錯覚すら覚えます。

でも、その一方で全体の空気は“これぞ日本画”。松の奥にふっと広がる空間や、水中の透明感が「空白」のうちに美しく描かれていて、その静けさと深みにはハッとさせられます。派手さはないけれど、静かに迫ってくる壮大さがあります。

応挙の観察力が光る、松と鯉

応挙は、いわゆる“スケッチ魔”でした。写生帖をいつも手にして、どこへ行くにも観察と記録を欠かさなかったといいます。

その“観察力”が、この作品にもバッチリ活きています。松の枝ぶり、鱗のような樹皮、太藺(ふとい)の柔らかでまっすぐな生え方――どれをとっても、実際の風景をじっと見つめた人にしか描けないリアルさです。

そして鯉。体のボリューム感やうろこの動き、さらにはちょっと愛嬌のある表情までもが、いきいきと描かれています。ここにも、応挙の“ものを見る眼”と、“ちょっとユーモアのある人柄”が滲み出ています。

静かで、リアルで、どこかやさしい。

この作品には、応挙が絵に込めた「観ること」と「感じること」の両方がしっかり詰まっています。

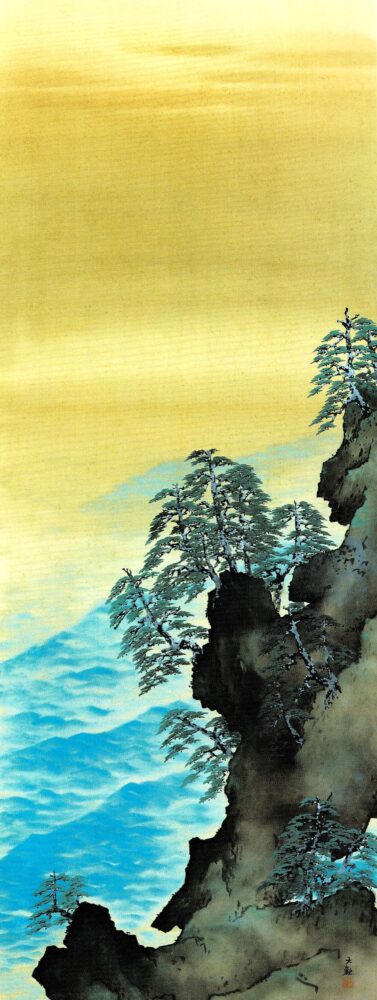

横山 大観(よこやま たいかん)

《東海の曙》(1940~1947年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

五浦の海景

横山大観――日本画の巨匠として知られる彼は、西洋の遠近法や色彩感覚を取り入れた「朦朧体(もうろうたい)」という画風を築き、伝統に新しい風を吹き込んだ革新者でもありました。

岡倉天心とともに創設した「日本美術院」は、当初は東京にありましたが、経済的な理由で茨城県・五浦(いづら)に拠点を移します。そこは「関東の松島」とも呼ばれる、断崖と松が織りなすダイナミックな風景の地。大観はこの地を心から愛し、生涯にわたって多くの作品を残しました。

この《東海の曙》も、場所の名は明記されていないものの、そびえる断崖と、不安定に生える松の姿から、五浦を描いたものだと考えられています。

画像:by On-chan

揺れる時代、大観が描いた「希望の光」

描かれたのは1940年から1947年にかけて――戦争、敗戦、そして戦後混乱のただ中。

大観自身も戦時中には軍に寄付を行い、戦闘機を献納したことから、戦後GHQの取り調べを受けたという経歴を持っています。

そんな激動の時代に生まれた《東海の曙》。

荒波が打ちつける崖と、その上にしがみつくように根を張る松。そこに描かれているのは、厳しい現実の中でも、しなやかに生き延びようとする意志のようにも見えます。

そして、画面上部から静かに昇ろうとする太陽。

それは、不安の中にあっても消えない「未来への希望」だったのかもしれません。

まとめ「自然とアートが響きあう、隠れた名所」

ウッドワン美術館は、広島県廿日市市の山あい――標高600メートルの静かな高原にあります。アクセスはやや不便かもしれませんが、その分、たどり着いた先には喧騒を離れた穏やかな時間と、名画に包まれる贅沢な空間が待っています。

ゴッホ、ルノワール、岸田劉生、横山大観、青木繁、藤田嗣治――国内外の名だたる画家たちの作品をはじめ、マイセン磁器やエミール・ガレのガラス工芸、薩摩焼など、ジャンルも時代も多彩なコレクションが約1,000点収蔵されています。

美術館に併設された「カフェ・マイセン」では、自然を眺めながらひと息。アンティークのティーカップを眺めながら、お気に入りの一杯を楽しめる空間です。

美術館が目的のドライブもいいし、旅の途中で立ち寄るのもおすすめ。

自然の中で、ゆったりとアートにひたる時間。そんな1日を、ここで過ごしてみてはいかがでしょうか。

ウッドワン美術館の基本情報

所在地:広島県廿日市市吉和4278

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ

コメント