愛知県豊田市で “クリムト” が見られる!

愛知県・豊田市の小高い丘に建つ「豊田市美術館」は、アート好きなら一度は訪れてほしいスポットです。シンプルで洗練された建物は、まるでそれ自体がひとつのアート作品のよう。季節ごとに表情を変える庭の風景も美しく、ただ歩いているだけで心がすっと整っていくような不思議な感覚になります。

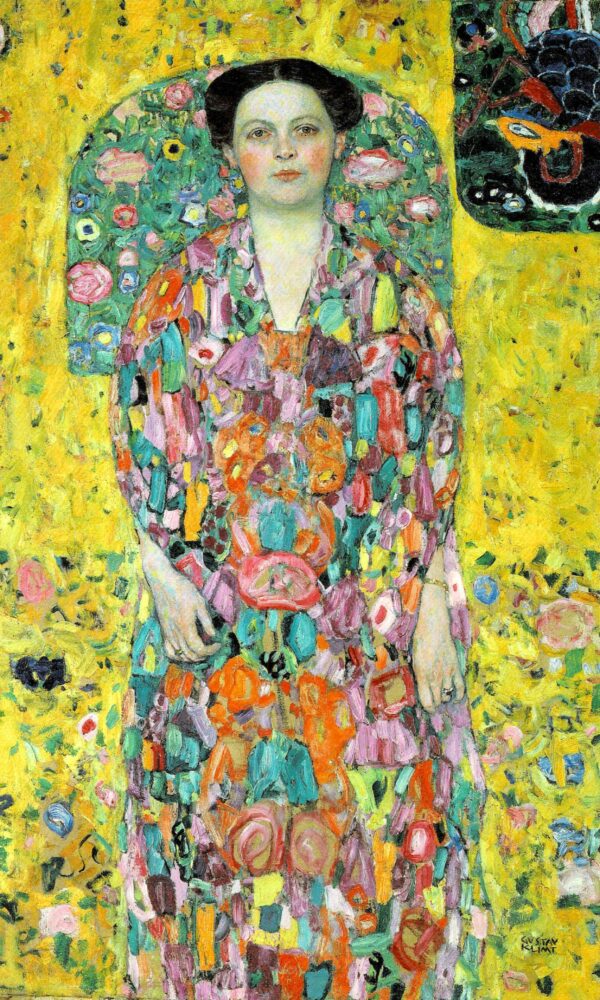

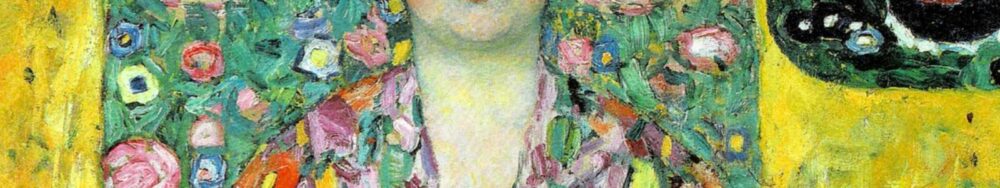

そんな静かな空間の中で、ひときわ目を引くのがグスタフ・クリムトの《オイゲニア・プリマフェージの肖像》。金色にも見える鮮やかな黄色の背景、繊細で華やかな衣装、そしてどこか憂いを帯びたまなざし…。じっと見つめていると、時間を忘れて引き込まれてしまいそうになります。

自然と現代建築がとけあう美術館

そんな名画たちを包み込むのが、谷口吉生氏が設計したこの美術館。世界的にも知られる「美術館建築の名手」によるモダンな建築と、クリムトの装飾的な世界観が絶妙に調和しています。

さらに注目したいのが、2階の屋外に広がる庭園や池。展示室を抜けた先に、自然と建築とアートが溶け合うような空間が広がっています。美術鑑賞の合間に、のんびり遊歩道を歩いてみるのもおすすめです。

アートを「見る」だけじゃなく、「空間ごと体験する」。そんな贅沢なひとときが味わえる豊田市美術館、ぜひ足を運んでみてくださいね。

所蔵作品紹介

豊田市美術館は1995年に開館。

当時としては比較的に新しい美術館であった為、収蔵する作品は20世紀以降の近現代のものが中心となっています。

グスタフ・クリムトやエゴン・シーレといった西洋の巨匠に加えて、岸田劉生など日本の作家の作品も収蔵されているのが魅力のひとつ。西洋と日本、それぞれの個性が同じ空間で味わえるのは嬉しいポイントです。

※コレクション展では作品の入れ替えがあるため、ここでご紹介する作品が常に展示されているとは限りません。最新の展示内容については、美術館の公式サイトをご確認ください。→豊田市美術館HP

グスタフ・クリムト

《オイゲニア・プリマフェージの肖像》(1913~1914年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

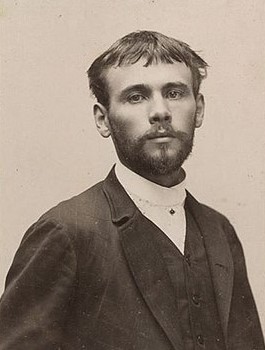

グスタフ・クリムトは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したオーストリアの画家。ウィーン分離派(アカデミズムに対抗して生まれた芸術運動)の中心人物として知られています。

金箔を使った豪華な作風が特徴で、なかでも代表作《接吻》(1907–08年)は「黄金様式」と呼ばれる時期の頂点を示す作品です。ただ、その後のクリムトは金箔から少し距離をとり、より自由で色彩豊かな世界を描くようになっていきました。

今回ご紹介する《オイゲニア・プリマフェージの肖像》も、そんな時期の作品のひとつ。モデルはウィーンの銀行家で美術品コレクターだったオットー・プリマフェージの妻、オイゲニアです。

背景から衣装にいたるまで鮮やかな色彩と装飾的な模様が画面を埋めつくし、まるで宝石箱をのぞいているかのような華やかさ。クリムトらしい「装飾美」の魅力がぎゅっと詰まっています。

色彩重視の絵というと印象派を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、印象派が“光”をとらえるのに対し、クリムトは“装飾”を通して現実を再構成するのが特徴。本作でも背景と衣服の模様がつながって見えるような構図が、独特の世界観をつくり出しています。

ちなみにこの絵を依頼したプリマフェージ家、実は当時9歳だった娘・メーダの肖像もクリムトにお願いしていて、その作品は現在ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されています。

ちょっと驚きなのが、父オットーはクリムトの工房の運営を資金面で支えていたのですが、それが経済的負担となり、銀行が破綻してしまったのだとか…。それだけクリムトに惚れ込んでいたんですね。

《メーダ・プリマヴェージの肖像》

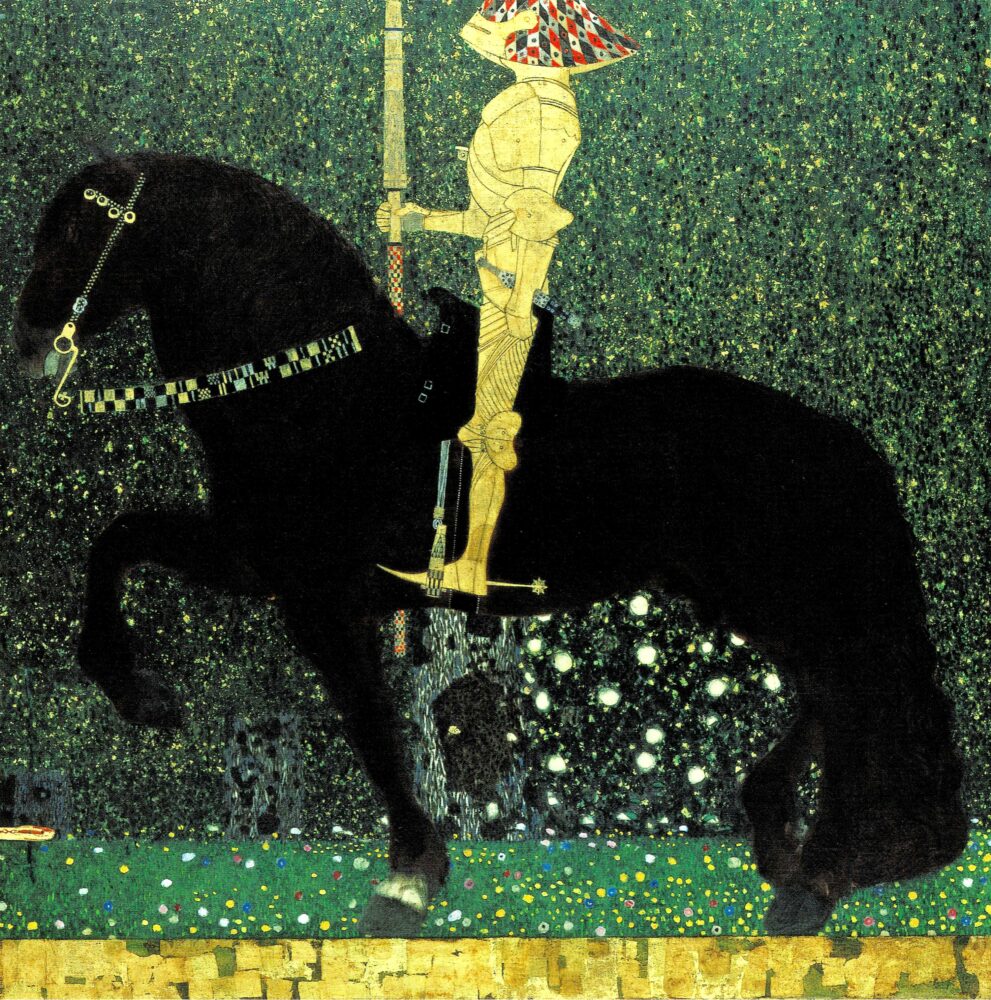

日本国内にはこのほかに《黄金の騎士》というクリムトの作品があります。豊田市と同じ愛知県にある「愛知県美術館」に収蔵されているので機会があれば是非に見入ってください。

愛知県美術館の記事はこちらから

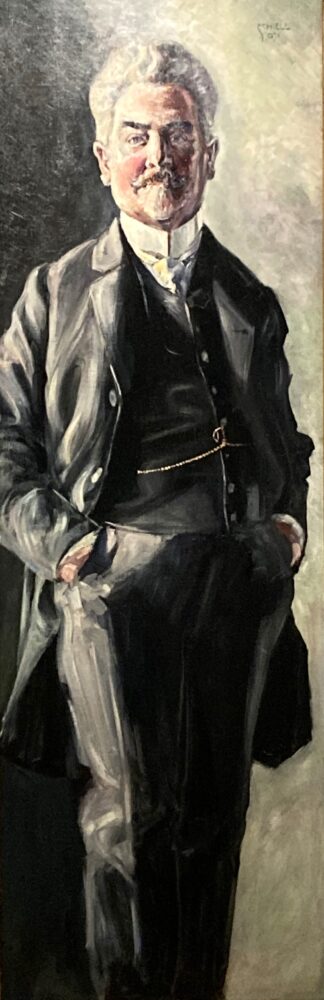

エゴン・シーレ

《レオポルト・ツィハチェックの肖像》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

エゴン・シーレは、オーストリアを代表する表現主義の画家。大胆な構図や鋭い線で知られ、独特な存在感を放つ作品を多く残しました。

そんなシーレが17歳のときに描いたのが、この《レオポルト・ツィハチェックの肖像》。まだ画風が固まる前の、とても初期の作品です。

モデルとなっているのは、シーレの叔父・レオポルト。12歳で父親を亡くしたシーレにとっては、後ろ盾となってくれた大切な存在でした。

画面いっぱいに立つスーツ姿の叔父。その堂々とした立ち姿からは、家族への誇りや信頼のようなものが感じられます。細かい部分まできっちり描き込まれていて、若いながらもシーレの観察眼の鋭さがよく伝わってきます。

そしてこの作品、縦に長いカンヴァスが使われているのがちょっと面白いポイント。じつはこれ、クリムトからの影響だとされています。シーレはすでにこの頃クリムトと出会っていて、その存在に強く惹かれていました。画面構成や人物の描き方からも、そんな憧れがちらりとのぞいている気がします。

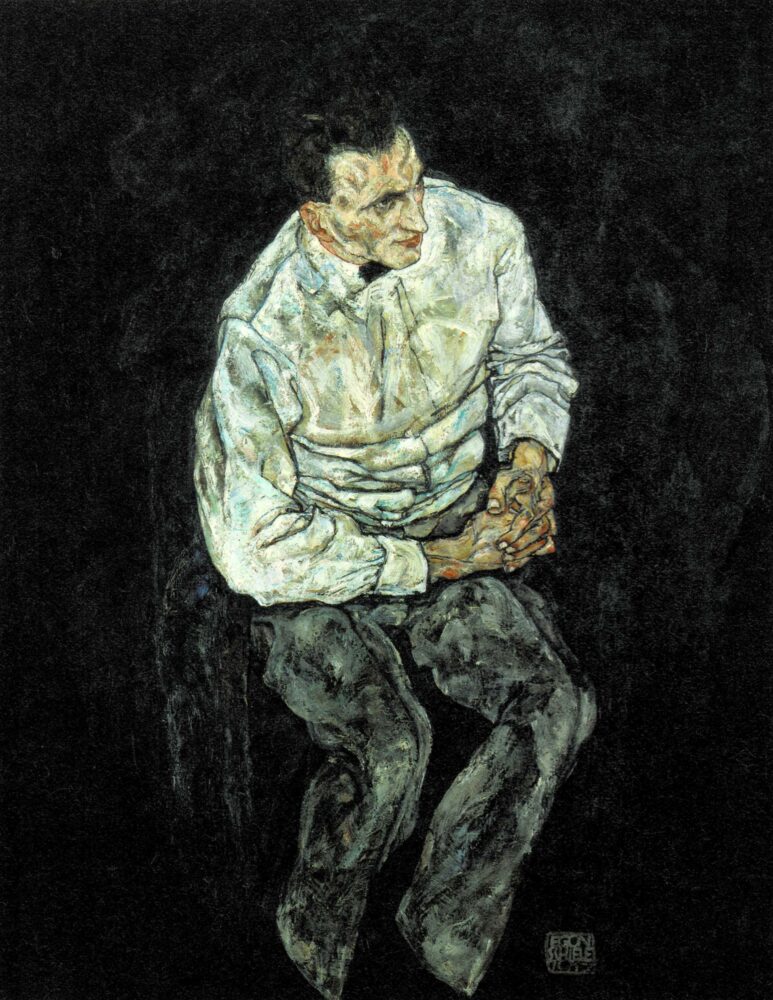

エゴン・シーレ

《カール・グリュンヴァルトの肖像》(1917年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

エゴン・シーレといえば、鋭い線で描かれた歪んだ人物像が印象的ですが、この《カール・グリュンヴァルトの肖像》も、ひと目見ると強烈なインパクトがあります。

ぱっと見、「え、浮いてる?」と思うような不思議なポーズ。でもよく見ると、背景にはうっすらと椅子の輪郭が…そう、これは上から覗き込むような視点で描かれているんです。人物はちゃんと椅子に座っているんですが、真上からの構図で描かれているせいで、重力を感じさせないような独特の浮遊感が出ているんですね。

この構図を選ぶにあたって、シーレは何度もデッサンを重ねたといわれています。なぜこの視点を選んだのかはハッキリとは分かっていませんが、上から見たときのフォルムの面白さや、身体のゆがみがより強調されることに魅力を感じたのかもしれません。

背景を思い切って真っ黒にしたのも印象的。人物の姿だけが浮かび上がって、まるで舞台のスポットライトを浴びているような、そんな緊張感があります。

モデルのカール・グリュンヴァルト(1899〜1964)は、オーストリアの織物商であり、シーレと親しい友人でもありました。第一次世界大戦中にはシーレと一緒に兵役に就き、その後も一緒に旅行に行くほどの仲だったそうです。

でも、彼の人生もまた数奇なもの。集めていた美術品の多くは、ナチスによって奪われ、世界各地に散らばってしまいました。そんな背景を知ってからこの肖像を見ると、また違った感情が湧いてきますね。

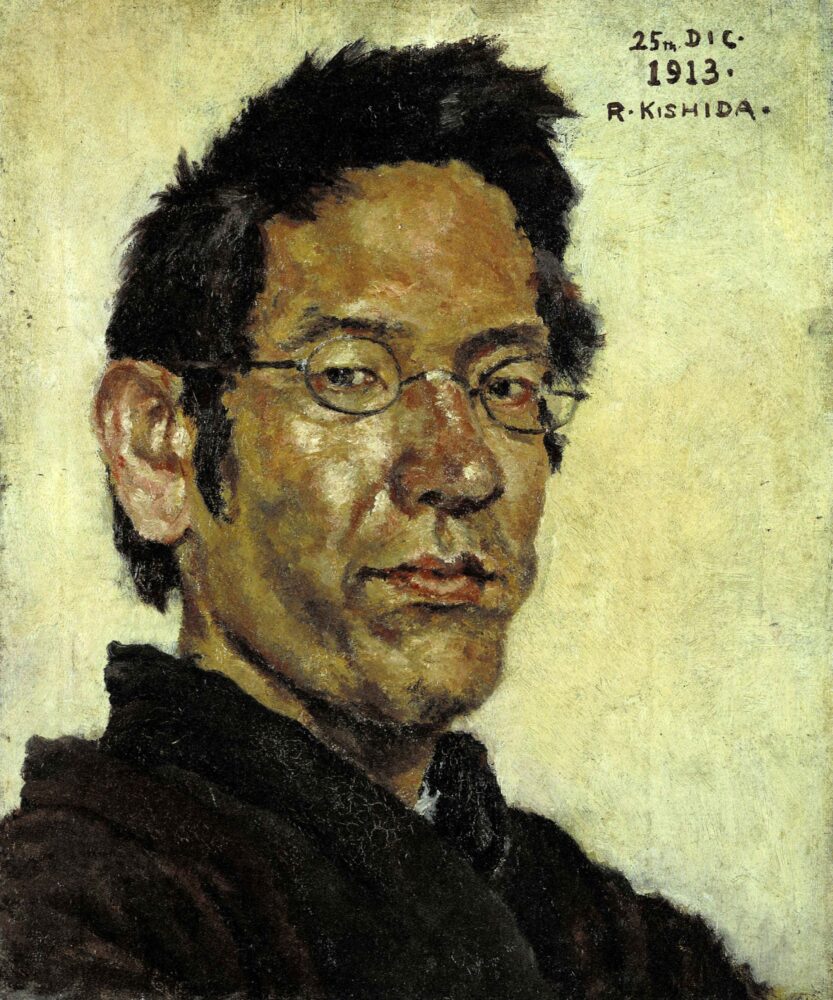

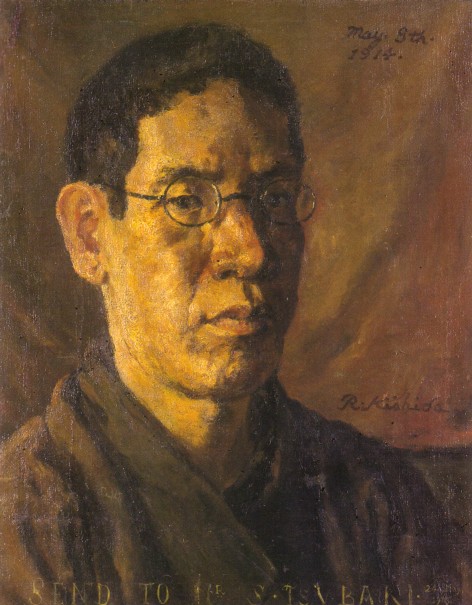

岸田劉生

《自画像》(1913年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

岸田劉生といえば、やっぱり「麗子像」を思い浮かべる人が多いかもしれません。独特なデフォルメと、どこか不思議な存在感が印象的なシリーズですよね。でも実は、それ以前の時期にも見逃せない作品がたくさんあるんです。

この《自画像》は、麗子が生まれる前年、1913年に描かれたもの。まだ「卑近美」といった概念を打ち出す前の作品ですが、彼がすでに人物の“内面”を描こうとしていたことが伝わってきます。

当時の劉生は、とにかく肖像画を描きまくっていて、その熱意は「岸田の首狩り」と呼ばれたほど。モデルがいないときは、こうして自分自身を描くこともよくあったようです。

この頃から、彼の画風には変化が見え始めます。初期はフランス印象派の影響を強く受けていましたが、徐々にリアリズム(写実性)に傾きはじめ、本作でもその方向性がはっきりと現れています。

人物を通して“内なる美”を探ろうとする姿勢──それはやがて、あの麗子像につながる「卑近美」の世界へと発展していくんですね。そう思って見ると、この自画像も劉生にとっての大きな転機だったのかもしれません。

前田寛治

『I子像』(1928年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

前田寛治(1896〜1930)は、鳥取出身の洋画家。東京美術学校を卒業した後、フランスに渡って本格的に絵を学びました。現地ではゴッホやセザンヌの影響を受けつつも、クールベやアングルといった古典の巨匠たちの研究にも力を入れていたそうです。

彼が目指したのは、「本物らしさ」のある絵。質感や重み、そして画面の中に確かに“人がいる”ような実在感を追求し続けました。

この《I子像》は、そんな彼が晩年に描いた肖像画のひとつ。モデルとなったのは、当時の弟子の女性です。背景も服装もシンプルですが、女性のまっすぐな眼差しには不思議な迫力があり、画面全体に静かな強さが漂っています。

一見写実的なこの作品ですが、よく見ると色づかいには、どこかフォーヴィズム(野獣派)的な大胆さも感じられます。古典絵画を研究した前田ですが、その土台にはフォービズムをはじめ近代絵画の影響がしっかり見て取れるところが面白いですね。

昭和初期、日本の美術界では次々と前衛的なスタイルが生まれていましたが、前田はその流れに迎合せず、あくまでも“描くことの本質”を見つめていた画家でした。だからこそ、彼の絵は今見てもブレがなく、静かに胸に響いてくるのかもしれません。

2階庭園部

この美術館、じつは丘の上に建てられていて、建物の構造もちょっとユニーク。なんと、2階部分が地面と同じ高さになっているんです。その地形をうまく活かして、2階の屋外エリアは、まるで別世界のような庭園スペースになっています。

展示室をひと通り見たあとは、ぜひこの庭園を歩いてみてください。自然の緑に囲まれた小道には、静かで贅沢な時間がゆったりと流れています。

庭園の一角には、茶室「童子苑(どうじえん)」も設けられています。設計は、美術館本体と同じく建築家・谷口吉生氏。この中の茶席ではお茶と和菓子をいただけますよ。現代建築を見学した後の茶室というギャップに驚きますが、庭園の静けさのなかに趣をたたえた佇まいは、周囲との絶妙な調和を感じさせてくれます。

アートに浸ったあとは、庭園を歩きながら心を整える――そんな贅沢なひとときを過ごせるのも、この美術館ならではの魅力です。

豊田市美術館の基本情報

所在地:愛知県豊田市小坂本町8丁目5−1

コメント