都心にたたずむ“アートの深呼吸”スポット

東京でアートを味わうなら、絶対に外せないのが「東京国立近代美術館(MOMAT)」です。竹橋駅から徒歩すぐ、皇居のお堀沿いという静かなロケーションにあり、都会の喧騒を忘れさせてくれる落ち着いた空間。ここには、日本の近現代美術の粋がぎゅっと詰まっています。

美術館というと堅苦しいイメージを持つ人もいるかもしれませんが、MOMATは違います。ひとたび中に足を踏み入れれば、アートに自然と引き込まれていく、不思議な心地よさがあります。

「MOMATコレクション」でたどる、日本美術の100年

MOMATの見どころといえば、やはり常設展「MOMATコレクション」。明治から現代まで、日本の美術がどのように移り変わってきたのかを、時代順にたどる構成が特徴です。高村光太郎、岸田劉生、藤田嗣治など名だたる作家の作品が並ぶ一方、現代アートや抽象表現も充実。歴史と革新が交差する展示は、見応え十分です。

展示替えが定期的に行われるので、リピーターでも飽きることがありません。キャプションや導線も丁寧で、アート初心者にもやさしい設計。気負わずに“感じて楽しむ”ことができるのが、MOMATの大きな魅力です。

アートが好きな人にとって、ここはただ作品を見るだけの場所ではなく、過去と今が響き合う“対話の場”。東京を訪れるなら、時間を取ってゆっくり巡ってほしい一館です。

所蔵作品紹介:名作が語る、日本の近代美術

東京国立近代美術館の所蔵作品数は、なんと約14,000点。その中から、会期ごとに約200点が展示されています。名画の宝庫と言っても過言ではありません。

注目すべきは、重要文化財に指定されている作品が18点も含まれていること。美術館好きなら、これは見逃せませんよね。

ここでは、その膨大なコレクションの中から、とくに見ておきたい作品をピックアップしてご紹介していきます。

※現在展示中の作品については、最新情報を公式サイトでご確認ください。

▶東京国立近代美術館HP

狩野 芳崖(かのう ほうがい)

《仁王捉鬼図(におうそっきず)》(1886年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

西洋人に見出された“最後の狩野派”

明治時代のはじめ、狩野芳崖はちょうど日本美術の転換点に立っていた画家です。

室町から江戸にかけて、日本画の中心に君臨してきた「狩野派」。その最後を飾ったともいわれていて、同時に、伝統にひと区切りをつけ、近代日本画のスタートを切った人物でもあります。

とはいえ、明治維新のあとの芳崖の人生は、決して順調とはいえませんでした。武士の身分を失い、それまで頼りにしていた仕事も激減。生活は厳しくなり、一時は養蚕業に手を出すも失敗。結局は廃業に追い込まれます。絵を描きたい気持ちはあっても、現実はそう甘くなかったんですね。

そんなときに現れたのが、アメリカ人の哲学者アーネスト・フェノロサです。

急速に西洋化が進む時代のなかで、彼は「これからの芸術は日本画だ」と本気で考えていました。そんなフェノロサに見出された芳崖は、晩年になってから、これまでにないほど自由で革新的な作品を描きはじめることになります。

伝統と革新がぶつかり合った、歴史的一枚

《仁王捉鬼図》は、まさにその成果を象徴するような作品です。

仏教の守護神・仁王が、鬼を片手で押さえ込む大胆な構図。ムキムキの肉体と、細かく描き込まれた衣の装飾。ここには、狩野派が代々受け継いできた伝統的な技法と、フェノロサの後押しで取り入れた西洋的な遠近法や立体感が、がっちり融合しています。

なかでも注目したいのが、画面全体を支配するような強烈な色づかい。

最近の調査によって、プルシアンブルーやヴィリジアンといった西洋の顔料が使われていたことがわかっています。これらは本来、油絵で使われるもの。でも芳崖はそれを、日本画の伝統的な「膠(にかわ)」で溶いて使っているんです。このマットな絵肌と鮮やかな発色はまさに日本画ならではといえるでしょう。

日本画だけど、どこか洋画のようでもある。

西洋画素材・技法を使いながら、しっかり日本画として成立している。この“伝統と革新が入り混じる”感覚こそが、芳崖の魅力であり、この作品が「ただの仏画」にとどまらない理由でもあります。

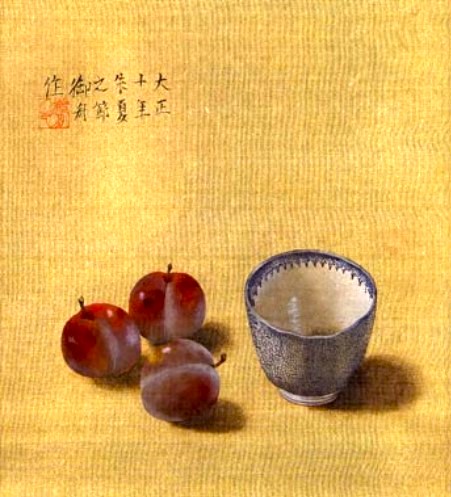

速水 御舟(はやみ ぎょしゅう)

《京の家・奈良の家》

作品解説(クリックまたはタッチ)

速水御舟は大正・昭和初期に活躍した日本画家。

速水御舟は、大正〜昭和初期にかけて活躍した日本画家です。

写実的な日本画を描いたことで知られていますが、その背景には、洋画家・岸田劉生からの影響がありました。さらに、セザンヌやキュビズムといった当時の前衛的な西洋絵画の要素も、彼は柔軟に取り込んでいきます。

今回紹介する《京の家・奈良の家》が描かれたのも、ちょうどそんな時期。日本画という枠にとらわれない自由な発想が、画面のあちこちから感じられる作品です。

この頃は写実的な描写が特徴的です。

キュビズムの視線で切り取る、日本の家並み

一見すると穏やかな風景画に見えますが、よく見ると、建物の形がやけにくっきりしています。

幾何学的な立体感や構造を意識して強調されたライン。ここには、キュビズム的な視点――“物を構造で捉える”というアプローチが見て取れます。

しかし、こうした構造的なアプローチを強調しながらも、「風景画」としても成立しているところもポイントです。

《奈良の家》では急こう配の「大和棟」の白色と土壁の黄土色が心地よい調和を見せ、ちょこっと描かれている大八車がその世界観を大きく物語っています。のんびりした民家の情景がとても印象的ですね。

一方、《京の家》で印象的なのは、奥に見える赤いむくり屋根の家。

丸みを帯びた独特のシルエットは、京都らしさを感じさせるもの。手前に描かれた直線的な屋根とのコントラストが効いていて、形の違いがより際立っています。

“画風を変えること”を恐れなかった姿勢

御舟は、日本画の伝統に根ざしつつも、新しい表現を積極的に探っていきました。

写実、前衛、装飾、抽象――どんなスタイルにも境界線を引かず、必要だと思えばすぐに自分の中に取り込んでいく。そこには、ジャンルや流派にこだわらない、真摯な探求心があったように思えます。

《京の家・奈良の家》は、そんな御舟の柔軟な視点と好奇心がそのまま現れたような作品です。日本の風景を描きながらも、その奥にある「かたち」や「構造」をどう捉えるか――御舟なりの“考える絵”として、今見ても新鮮さを感じさせてくれます。

和田 三造(わだ さんぞう)

《南風(なんぷう)》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画像:wikipedia commonsより(但陽美術館所蔵)

色彩の探究者、和田三造という人物

和田三造は、明治から昭和にかけて活躍した洋画家。絵を描くだけでなく、色彩の研究者としても知られていて、日本初の配色ガイドブック『配色総鑑』を刊行しました。これがのちに『配色辞典』として新装・改訂され、今でもデザインの現場で参考にされています。

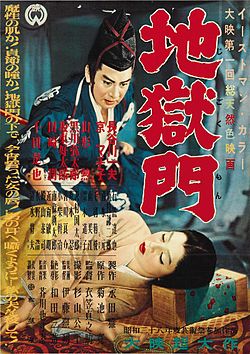

映画『地獄門』(1953年)では色彩と衣装デザインを担当し、カンヌ国際映画祭グランプリ、アカデミー衣装デザイン賞という輝かしい実績も。美術だけでなく映画やデザインの分野でも、深い足跡を残しています。

漂流体験が生んだ、物語のある一枚

この《南風》は、和田が東京美術学校在学中に体験した漂流事件をもとに描かれた作品です。伊東から八丈島へ向かう途中、暴風雨に巻き込まれ、最終的に伊豆大島へ漂着。その後も和田は大島に惹かれ、幾度も訪れてはスケッチを重ねたといいます。

画面の中央に立つのは、おそらくその旅の象徴として描かれた男性。荒々しい自然と向き合いながらも、どこか静かな決意を湛えたようなその姿は、観る者に強い印象を残します。

色彩と構図が語る、和田の“海へのまなざし”

この作品で特に目を引くのは、その大胆な色使いと構図です。背景に広がる深い青、手前に落ちる帆の影、そして中央の男性の肌や布に用いられたオレンジの鮮やかさ。和田の色彩感覚と構成力が存分に発揮されています。

男性のたくましい体つきは、日本人離れした神話的な力強さを持ち、和田の漁師や船員に対する敬意がストレートに表現されています。また、彼のまなざしの先にある海は、描かれていないにもかかわらず、広がりを感じさせ、観る人の想像を大きくかき立ててくれます。

原田 直次郎(はらだ なおじろう)

《騎龍観音(きりゅうかんのん)》(1890年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

洋画の夜明けを切り開いた、直次郎という存在

原田直次郎は、日本の近代洋画を語るうえで外せないパイオニアです。若くして洋画に魅せられ、当時の画壇を牽引した高橋由一の画塾で基礎を学んだのち、ドイツ・ミュンヘン美術アカデミーに留学。現地では写実主義の巨匠ガブリエル・マックスに師事し、西洋絵画の王道的な技術を体得します。

この留学中に知り合ったのが、小説家・森鷗外。2人は帰国後も交流を続け、鷗外の小説『うたかたの記』の主人公には、直次郎がモデルになったと言われています。西洋文化に深くふれた直次郎は、単なる“技法の輸入者”にとどまらず、日本に洋画の本質を根づかせようとした存在でした。

龍にまたがる観音、そのリアルさに賛否両論

そんな直次郎が1890年に発表したのが、圧巻の大作《騎龍観音》。縦272cm・横181cmという巨大キャンバスに、写実的な技法で観音像を描いたこの作品は、第3回内国勧業博覧会の会場でもひときわ目を引く存在でした。

仏画といえば、当時は日本画らしい平面的で装飾的な表現が主流。しかしこの作品では、油彩ならではの陰影や立体感をふんだんに活かし、まるで観音が“実在する存在”のように描かれています。そのリアルさ、スケール感、迫力──どれをとっても当時の常識を打ち破る挑戦的な一枚でした。

とはいえ、時代の空気はそう簡単には変わりません。「観音が綱渡りをしているようだ」と揶揄する声もあり、結局この作品は賞を逃しました。親友の鷗外は直次郎を擁護しましたが、斬新すぎる表現は、評価されるには早すぎたのかもしれません。

国粋主義、印象派の台頭

その後、直次郎は体調を崩し、36歳という若さで帰らぬ人となります。彼の死後、洋画界では黒田清輝ら「新派」が台頭し、フランス印象派を軸とした流れが主流に。外光派の明るい画風が日本洋画のイメージを塗り替えていきました。

けれども、もし直次郎がもう少し長く生きていたなら──。日本の洋画史は、もっとアカデミックで写実的なルートをたどっていたかもしれません。

《騎龍観音》は、そんな“ありえたかもしれない未来”を静かに語りかけてくるような作品です。

岸田 劉生(きしだ りゅうせい)

《麗子肖像(麗子五歳之像)》(1918年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

鮮烈な“父のまなざし”が宿る一枚

岸田劉生は、時代によって画風を大胆に変化させた画家として知られています。初期にはゴッホの影響を受けた鮮烈な色彩と大胆なタッチが特徴でしたが、1910年代半ばからは西洋古典絵画に傾倒し、緻密な写実表現を追求していきました。

そんな時期に生まれたのが、この《麗子肖像(麗子五歳之像)》です。モデルは、劉生の愛娘・麗子。以後、彼女を描いた作品群「麗子像シリーズ」が続いていきますが、これはその記念すべき第一作にあたります。

幼い被写体に込めた“リアリズム”

この作品が描かれたのは、麗子がまだ4歳半の頃(数えで5歳)。幼児を長時間ポーズさせるのは当然難しかったでしょうが、その中でもこの緻密な描写。劉生が一切の妥協をせずに描いたことが見て取れます。

特に、布のしわ、髪の毛の流れ、瞳の光、そして背景に描かれただまし絵のようなアーチ——どこを見ても彼の“本気の写実”が詰まっています。特に、彼が影響を受けたデューラー(ドイツ・ルネサンスの巨匠)のような緻密な描写力は、この一枚にしっかりと表れています。

無垢な子どもの姿をここまで厳密に描こうとしたのは、単なる親の愛情表現ではなく、劉生にとって“写実とは何か”を問う実験でもあったのかもしれません。

劉生の中で変わっていった“リアル”の定義

その後の劉生は、さらに東洋美術——特に宋元画の世界へと傾倒していき、画風は次第に写実から離れ、東洋の精神性を重視する方向へと変わっていきます。

たとえば、のちに描かれる《麗子微笑》などでは、顔の輪郭や目の表情がデフォルメされ、現実の麗子というより“劉生の心に映る麗子”が強調されるようになっていきます。

それだけに、この《麗子肖像(麗子五歳之像)》は、リアルと向き合ったひとつの到達点として、また劉生の内面を映す鏡としても、非常に見応えのある作品です。シリーズ全体を通して見比べることで、彼が追い続けた「リアル」の意味が、きっと見えてくるはずです。

《麗子微笑》(1921年)

アンリ・ルソー

《第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家たちを導く自由の女神》

(1905~1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

自由な芸術に導かれた“素朴派の反逆児”

東京国立近代美術館のコレクションの中で、ひときわ異彩を放つ一枚。それが、フランスの画家アンリ・ルソーによるこの作品です。国内の名画がずらりと並ぶ中で、海外作家によるこの一点は、ある意味“異端”かもしれません。でもその分、ものすごく自由で、インパクトも抜群です。

アンリ・ルソー(1844〜1910)は、いわゆる「素朴派」の代表格。パリの税関職員として働くかたわら、独学で絵を描き始めた“素人画家”でした。1886年から無審査の展覧会「アンデパンダン展」に参加し、以後生涯を通してこの展覧会に出品し続けます。

アカデミックな画壇とは無縁。技術的には未熟と見なされ、批評家からは笑われることもありましたが、それでも彼の色彩感覚と想像力あふれる構図は、ピカソやロートレックから評価され、さらには藤田嗣治や岡鹿之助といった日本人画家たちにも大きな影響を与えました。

女神が導くのは、自由と情熱のアート

タイトル通り、この絵にはアンデパンダン展へ向かう芸術家たちを“導く”自由の女神が描かれています。堂々と会場の上空にたたずむ女神。会場前には獅子が寄り添い、台座には当時の主要メンバーの名前がプレートに記されています。

アンデパンダン展は、保守的なサロンへのカウンターとして生まれた場。審査なし、ヒエラルキーなし、あらゆる芸術家を平等に扱うという、その姿勢は当初こそ異端視されましたが、やがてその自由さと多様性が評価されていきます。

ルソーにとってこの展覧会は、自身のスタイルを貫ける数少ない“居場所”だったのでしょう。

だからこそ、この作品からは、ルソーがアンデパンダン展に寄せた敬意と感謝、そして誇りのようなものが伝わってきます。

まとめ「伝統と挑戦が出会う場所」

ここまでご紹介してきたのは、東京国立近代美術館が誇る名作たち。

狩野芳崖の《仁王捉鬼図》に始まり、岸田劉生、速水御舟、そしてアンリ・ルソーまで――そのラインナップから見えてくるのは、「日本画」や「洋画」といったジャンルの境界を軽々と飛び越えてきた、画家たちのまっすぐな姿勢です。

伝統を守るだけじゃない。だけど、壊すことが目的でもない。

彼らはいつだって、その時代の“新しさ”を自分なりに描こうとしてきた。

それが、今日まで続く“近代美術”のエネルギーなんだと感じます。

東京国立近代美術館は、そんな“挑戦の痕跡”に静かに出会える場所です。

美術の知識がなくても大丈夫。構えず、気負わず、ただ「見て、感じる」ことから始めてみてください。

そこには、今の私たちにもつながる問いや、美しさとの出会いがきっとあるはずです。

東京国立近代美術館の基本情報

所在地:東京都千代田区北の丸公園3−1

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ美術館周辺

皇居東御苑

美術館の南側には、皇居東御苑が広がっています。旧江戸城の本丸や二の丸、三の丸の一部を整備したこの庭園は、1968年から一般公開され、都心とは思えないほどの静けさと緑に包まれています。

入園は無料で、入口で手荷物検査を受けるだけ。大手門、平川門、北桔橋門の3つの門から入ることができます。園内には、江戸時代の名残を感じさせる百人番所や天守台跡、四季折々の花々が楽しめる二の丸庭園など、見どころが満載です。

美術館でアートを堪能した後は、歴史と自然が調和する皇居東御苑で、ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

参考文献・サイト

・吉田亮「狩野芳崖・高橋由一」ミネルヴァ書房 2006年2月10日発行

・辻惟雄、大久保純一ほか「幕末・明治の画家たち 文明開化のはざまに」ぺりかん社 1992年12月25日発行

・芳賀徹「絵画の領分 近代日本比較文化史研究」朝日新聞社 1990年10月20日発行

・伊豆大島文学・紀行集情報「画家と画家を迎えた大島の足跡(私論)」https://torafujii.sakura.ne.jp/gakakanosiron.pdf(2024年11月10日閲覧)

コメント