幻想の画家・「ルドン」がここ岐阜に!

「岐阜県美術館」といえば、まず名前が挙がるのがオディロン・ルドン。

幻想的でどこか夢の中のような彼の世界観に惹かれて、わざわざ岐阜まで足を運ぶ人も少なくありません。実はここ、ルドン作品の収蔵数はなんと250点以上。国内でも屈指のコレクションを誇ります。

岐阜が誇る洋画の先駆者・「山本芳翠」

さらに見逃せないのが、岐阜出身の洋画家・山本芳翠の存在。明治時代に西洋絵画を取り入れた先駆者のひとりで、美術館では彼の代表作「裸婦」や「浦島図」などをじっくり鑑賞できます。

今回はそんな岐阜県美術館にスポットを当て、ルドンと山本芳翠、それぞれの作品の魅力について掘り下げていきます。静かな美術館の空気を感じながら、アートの世界に浸ってみましょう。

岐阜県美術館のルドンの世界|影と色彩のあいだに

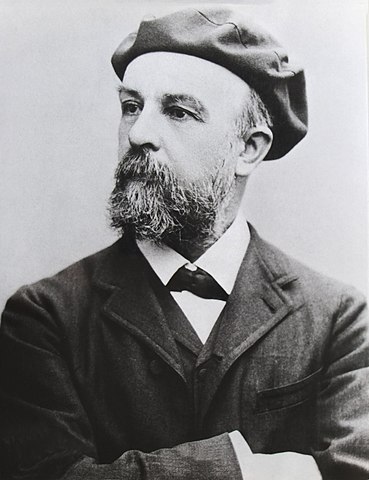

幻想的な画家・オディロン・ルドンは、19世紀末から20世紀初頭にかけてフランスで活躍した象徴主義の代表的存在。その独特すぎる世界観に、一度ハマると抜け出せません。

岐阜県美術館では、そんなルドンの作品を250点以上も収蔵しており、日本で彼のアートをこれほど体系的に体感できる場所は他にありません。

今回は、彼の画風の変遷を辿りながら、岐阜県美術館が所蔵する代表作の魅力を紹介していきます。

(Odilon Redon, 1840–1916)

闇の中に浮かぶ幻想──「ノワール」時代

ルドンの初期作品群「ノワール(Noirs)」は、その名の通り“黒”をテーマにした作品たち。木炭画やリトグラフで描かれたこれらは、どれも異様でどこか魅力的なモチーフに満ちています。

たとえば、眼球のような植物、人面花、空を漂う謎の存在……。不気味なのに、なぜかユーモラス。まるで悪夢と絵本が同居しているような不思議さです。

この時期の作品の多くは詩や文学と深く結びついており、ルドンの内面世界を語る手がかりにもなっています。

黒は最も本質的な色だ。[……]黒を大切に扱わなければならない。媚びを売らせることはできない。眼に快感を与えるものでもなし、官能を楽しませるものでもない。パレットやプリズムの呈する美しい色とちがって、精神のための働き手なのだ。

池辺一郎訳「ルドン 私自身に」 みすず書房 2024年5月16日発行新装版第1版 156~157頁より

これはルドン自身の言葉。

「黒」は彼にとって単なる色ではなく、精神を深く掘り下げるための“色”でした。

そんな感性は、実は幼少期から育まれていたのかもしれません。ルドンは子どもの頃、影や暗がりに妙に惹かれ、よくカーテンの裏や部屋の隅に隠れて遊んでいたといいます。誰にも見つからない場所で想像をめぐらせる──そんな静かな時間が、「ノワール」に通じる幻想の種になっていたと考えると、ちょっと納得ですよね。

色彩の目覚め──後期のルドン

1890年代以降、ルドンの作品は大きく変化します。それまでのモノクロ世界から一転、彼は色彩豊かなパステルや油彩に挑戦するようになります。

その理由ははっきりしていませんが、長男の死去と次男の誕生という家庭内の出来事や、ゴーギャンとの交流、名声の高まりなど、さまざまな要因が影響していたと考えられています。

ここで注目したいのは、印象派との違いです。印象派が“外光”、いわゆる屋外の光の再現を目指したのに対し、ルドンは“心”の光を描こうとしました。

彼ら(印象派)は古典作品の最後のきずなから、色あるいは光を採用しようとするのだ。彼らは古典的だ。なぜなら、彼らも具体的な絵画の外面的理念に従っているからだ。[……]私は、人がひとり考える時にはその額の下に鼓動するもの、それ自体としての思想にとっては、戸外で生じていることしか考慮に入れない態度は、不十分なものだと思う。人生の表現は、明暗の中でこそ種々相をあらわす。思想家は影を好む。

池辺一郎訳「ルドン 私自身に」 みすず書房 2024年5月16日発行新装版第1版 204~205頁

ルドンにとっての色彩は、自然をなぞる手段ではなく、内なる神秘を表すためのもの。

印象派以前の画家たちがあくまで、“みたまま”の色彩を意識していたのに対して、ルドンはその象徴性や精神性を色彩で表現したのですね。

だからこそ彼の作品は、色鮮やかでありながらどこか神秘・幻想的な雰囲気を携えているのです。

実物の力を感じてほしい

岐阜県美術館では、「ノワール」の緻密な黒の深さから、後期のパステル作品の柔らかな光まで、ルドンの表現の変化をじっくり味わうことができます。

写真では伝わらない“実物の空気感”がここにはあります。ぜひ美術館の静けさの中で、ルドンの世界にひたってみてください。

重要文化財あり|日本洋画の先駆者・山本芳翠、その知られざる名作たち

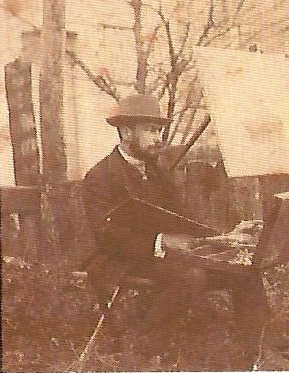

明治時代、日本に本格的な“洋画”という新しい表現を持ち込んだ画家がいました。山本芳翠(やまもと ほうすい)。まだ油絵が日本ではほとんど知られていなかった時代にフランスへ渡り、現地で西洋のアカデミックな技法を学んだ、日本洋画界の草分け的存在です。

岐阜県美術館では、そんな芳翠の代表作《裸婦》と《浦島図》の2点を見ることができます。《裸婦》はフランス滞在初期に描かれたもので、技法の吸収と研鑽の過程がよく表れた一作。そして《浦島図》は、日本に帰国後、洋画の技術を用いて日本の物語世界に挑んだ作品です。

まったく異なる背景を持つこの2作品を並べて見ることで、芳翠という画家の“成長と挑戦”をたどることができます。

(1850~1906)

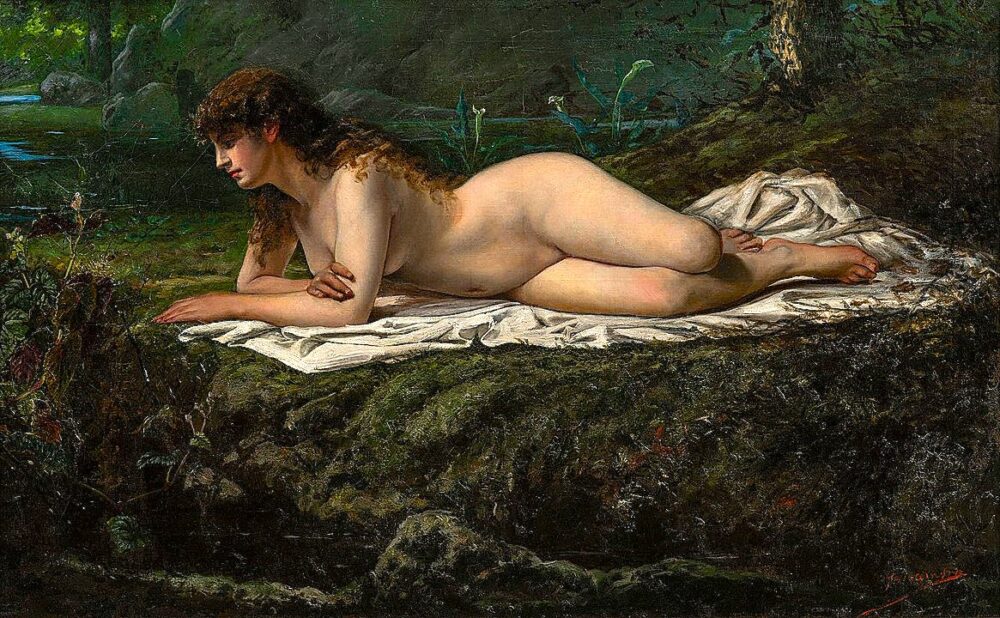

《裸婦》(1880年頃)

※重要文化財

この《裸婦》は、芳翠がフランス留学中に描いた作品です。師事していたのは、アカデミック美術の巨匠ジャン=レオン・ジェローム。肌の質感や明暗の表現からも、その影響は色濃く感じられます。

当時のフランスでは印象派が盛り上がっていた時期でしたが、芳翠はあくまで古典技法を重視。油絵がようやく日本に伝わり始めた時代、日本人画家たちはまず“写実”を突き詰めるところから始めていたのです。芳翠も例外ではなく、基本に忠実な技法を磨くことで自らの表現を築いていきました。

実は彼がフランスで描いた多くの作品は、帰国の際に海で失われてしまいました。巡洋艦「畝傍」が沈没し、積み込まれていた作品はほとんどが行方不明に。その中でこの《裸婦》は、渡欧中だった新潟の豪農・白勢和一郎が直接購入し、日本へ持ち帰ったという奇跡的な一作なのです。

まさに、日本に残された“西洋での成果”を語る貴重な証——

重要文化財指定も納得の一枚です。

《浦島図》(1893~1895年頃)

約9年間のフランス留学を終えた芳翠が、日本で取り組んだのがこの《浦島図》。竜宮城から戻った浦島太郎が、従者たちに導かれるシーンを、西洋の写実技法で細密に描いています。

肌の質感、水面の揺れ、水中の布の重なり……。どれも一切の“デフォルメ”なし。まるで舞台写真をそのまま油彩に写したようなリアルさです。

この作品の面白さは、「昔話×油彩」という異文化ミックスにあります。モチーフは誰もが知る日本の昔話。でも、その表現は完全に西洋のアカデミズムに根ざしている。つまり、「題材=日本」「技法=西洋」。この真っ向勝負の組み合わせは、明治初期の洋画家たちが多く抱えていたテーマでもありました。

しかし、芳翠たちのこうした試みは、次第に時代の主流から外れていきます。フランス印象派の流れをくんだ黒田清輝らが台頭し、“明るく軽やかな”画風が日本の洋画界を席巻。芳翠たちは「旧派」とされ、次第に忘れられていきました。

そんな中にあって、この《浦島図》はある意味“埋もれた名作”とも言える存在です。けれども、油彩という技法の本流からしっかり学び、真正面から日本文化に向き合ったこの絵には、印象派にはない、誠実さと意志の強さがにじんでいます。

もし、芳翠のようなアカデミックな写実主義が洋画の主流になっていたら──

今の日本の美術界の風景は、少し違っていたかもしれません。

岐阜県美術館|その他の所蔵作品

岐阜県美術館にはその他にも素晴らしい作品が盛りだくさん!

その中から何点か注目の作品を紹介しましょう!!

ポール・セリュジエ

《急流のそばの幻影 または妖精たちのランデヴー》(1897年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ナビ派の画家・セリュジエとは?

ポール・セリュジエは、19世紀末から20世紀初めにフランスで活躍した画家で、象徴主義とナビ派のキーパーソンのひとりです。1888年、ブルターニュのポン=タヴァンでゴーギャンに師事し、あの《タリスマン》を制作したことで知られます。

ナビ派の特徴は「写実からの脱却」。自然をありのままに描くのではなく、内面の感覚や精神性、象徴を重視した表現を目指しました。色も見たままではなく、感じたままに選ばれ、装飾性や平面性を活かした構図が多く見られます。

また、モーリス・ドニらに見られるように、ナビ派は宗教的なモチーフの中に象徴性を見出そうとする傾向がありました。セリュジエもまた、宗教的な画題を好んだ画家のひとり。本作《急流のそばの幻影 または妖精たちのランデヴー》も、そうした流れの中に位置づけられる作品といえるでしょう。

《タリスマン》(1888年)

27 cm × 21.5 cmという小ぶりな作品ですが、その自由な色彩と装飾性から「ナビ派」の始まりを告げる歴史的な一枚となりました。

幻想と現実、写実と象徴のあいだで

この《急流のそばの幻影 または妖精たちのランデヴー》でまず目を引くのは、村人たちと妖精たちがはっきりと分けられた構図です。手前には影に沈む村人たちがひざまずき、奥には光をまとった妖精たちが列をなして現れる。両者の間には複雑に絡む木々が立ち並び、まるで“こちら側”と“あちら側”を隔てる結界のようにも見えます。

そして、色彩もまた印象的。強いコントラストや原色を使っているわけではないのに、画面全体には独特のリズムと調和があります。抑えたトーンの中に微妙な色の移ろいがあり、それが作品全体に静かな緊張感を生み出しています。

じっと眺めていると、鑑賞者自身が絵の中の村人と同じ立場になっていくのを感じるかもしれません。声をかけることなく、ただただ幻想の到来を見守るしかない──そんな不思議な感覚に包まれます。

ゴーギャンが南の島へ旅立ったあとも、セリュジエはブルターニュにとどまり、その土地の風景や空気感を描き続けました。本作からも、宗教的な静けさだけでなく、自然への畏敬や土地への愛情、そして彼の誠実なまなざしがにじみ出ています。

前衛的でありながら、土地の記憶と宗教観を象徴的に表現した一枚。

美術史の転換点にいながら、あくまで“自己の内面”を見つめて描いたセリュジエらしさが、この作品には凝縮されています。

アンリ・ル・シダネル

《月下の川沿いの家》(1920年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

アンリ・ル・シダネルは、印象派と象徴主義のあいだを漂うような繊細な画風で知られるフランスの画家です。

彼の絵には物語らしい物語が描かれていないのに、なぜか心が動く──そんな“不在のドラマ”が宿っています。

この《月下の川沿いの家》もまさにその代表作のひとつ。画面には人の姿は見えません。けれど、灯りのともった窓、揺れる水面、静かに沈んだ町並みのたたずまいからは、確かな“誰かの気配”が感じられます。

色彩は抑えめで、深いブルーやグレーを基調とした静かなトーン。その中にぽつりぽつりと浮かぶ、黄色やオレンジの淡い光。街灯に照らされた白い壁は、ぼんやりと光を反射し、建物全体をやさしく包み込んでいます。

静寂の中に、かすかなぬくもり。人は描かれていなくても、そこには確かに人の営みがある──そう思わせてくれる描写です。

ル・シダネルが描いたのは、風景そのものではなく、“ふと心に灯るあたたかな瞬間”だったのかもしれません。

夜の川辺で誰かを待つような気持ち、すれ違った記憶の残り香、理由のない懐かしさ。

この絵は、そんな感情の余白を、そっと受け止めてくれるような一枚です。

まとめ|ルドンと芳翠、そして“静かな時間”に出会える場所

岐阜県美術館は、国内有数のルドン作品を所蔵し、その質・量ともに充実したコレクションで知られています。また、山本芳翠の《裸婦》は2014年に重要文化財に指定され、《浦島図》とあわせて同館の目玉作品となっています。

一見ジャンルの異なるルドンと山本芳翠の二人ですが、実はどちらもフランスの画家ジャン=レオン・ジェロームの教えを受けていました。

ただしその受け取り方は対照的。ルドンはアカデミズムに違和感を覚え、早々にそこを離れて独自の幻想世界を築きました。一方の芳翠は、ジェロームの技法を吸収し、日本に写実表現の土台を持ち帰った洋画の先駆者です。

そんな二人の作品を並べて見ることで、西洋絵画がいかに多様に解釈され、吸収されていったかが感じられます。そしてそれは、単なる美術史の知識を超えて、「絵を見るとはどういうことか」をあらためて考えさせてくれる体験でもあります。

また、収蔵作品にはル・シダネルやセリュジエといった有名な外国作家の名画もあり、鑑賞そのものが“心を静かにする時間”になっていくのも、この美術館ならではの魅力です。

ぜひ足を運んで、作品の前でただ静かに立ち止まる時間を過ごしてみてください。

そこには、言葉にならない発見がきっと待っています。

(※紹介した所蔵品は必ずしも展示されているわけではありません。美術館を訪れる際には岐阜県美術館HPを一度確認することをお勧めします)

岐阜県美術館の基本情報

所在地:岐阜県岐阜市宇佐4丁目1−22

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ

コメント