画像:by 663highland

広島県の東部にある福山市は、ちょっと面白いスポットが集まる街。たとえば、あのジブリ映画『崖の上のポニョ』の舞台として知られる「鞆の浦(とも の うら)」や、時代劇の撮影にも使われるレトロなテーマパーク「みろくの里」など、映画好きにも嬉しい名所が点在しています。

そんな福山の玄関口、JR福山駅に降り立つと目に飛び込んでくるのが福山城。新幹線のホームからお城が見えるって、なかなか珍しいですよね。この福山城、築城したのは徳川家康の従兄弟にあたる水野勝成。2022年には天守の北側にあった鉄板張りが再現され、見る角度によって表情が変わるお城としても注目されています。

かつては内堀・外堀に囲まれていた福山城も、現在はその大部分が埋め立てられ、お城の西側は「文化ゾーン」として整備されています。この文化ゾーンには、草戸千軒遺跡(中世の町並み跡)からの出土品を展示する広島県立歴史博物館、そして今回ご紹介するふくやま美術館があります。

瀬戸内の美と、西洋の名品がそろう「ふくやま美術館」

ふくやま美術館は1990年に開館。地元・福山市出身の画家や瀬戸内地域ゆかりの作家の作品はもちろん、日本近代洋画や西洋美術まで幅広くコレクションしています。

たとえば、日本近代美術では岸田劉生や安井曾太郎、西洋美術ではシャガールやクールベ、セガンティーニといった有名画家たちの作品を所蔵。作品は企画展や特別展と組み合わせながら、定期的に入れ替え展示が行われているので、訪れるたびに新しい出会いが楽しめます。

さらに、美術館の名物ともいえるのが、福山市名誉市民である故・小松安弘氏の寄贈による刀剣コレクション。芸術品としての刀剣の美しさをじっくり味わえる展示で、美術ファンだけでなく歴史好きにも見逃せません。

展示内容は季節や企画展によって変わるので、行く前にはぜひ公式ホームページでチェックを。お気に入りの作品に出会えるチャンスを逃さないようにしたいですね。→ふくやま美術館ホームページ

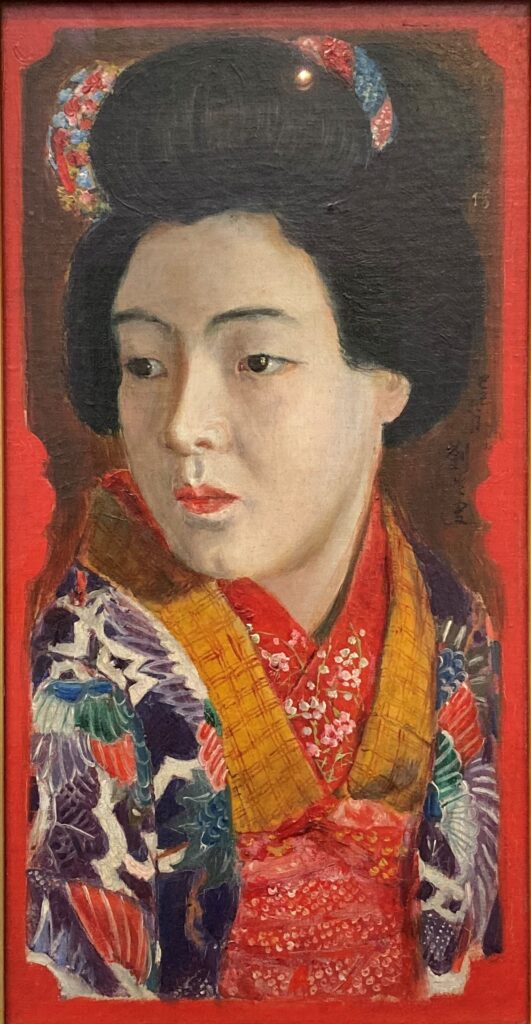

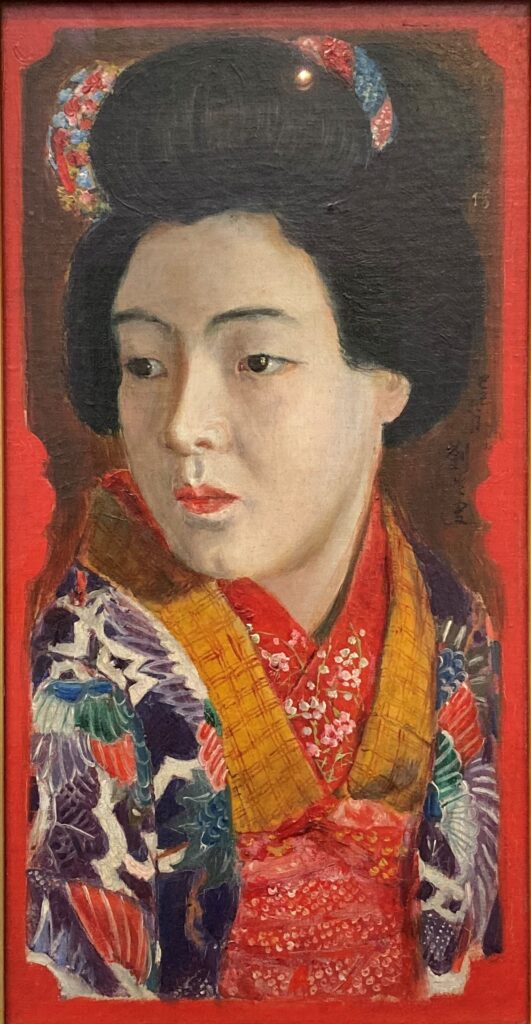

麗子十六歳之像(ふくやま美術館蔵)

ふくやま美術館蔵《麗子十六歳之像》(1929年)

油彩、カンヴァス、47.2×24.8cm

ふくやま美術館には、岸田劉生が晩年に描いた《麗子十六歳之像》が収蔵されています。今回は、数ある麗子像の中でも特別なこの一枚をご紹介します。

「麗子像」とは?

岸田劉生といえば、娘の麗子を描いた一連の「麗子像」で知られています。《麗子微笑》(東京国立博物館蔵)は、美術の教科書にも登場するほど有名ですね。麗子像は油彩だけでなく水彩やデッサンも含め、70点以上が制作されたといわれています。

ふくやま美術館の《麗子十六歳之像》は、劉生が亡くなる年に描かれた最後の麗子像。初期の作品と比べて、描き方に大きな違いが見られます。その背景には、画家としての歩みと、美術に対する考え方の変化がありました。

劉生と写実、そして東洋美への傾倒

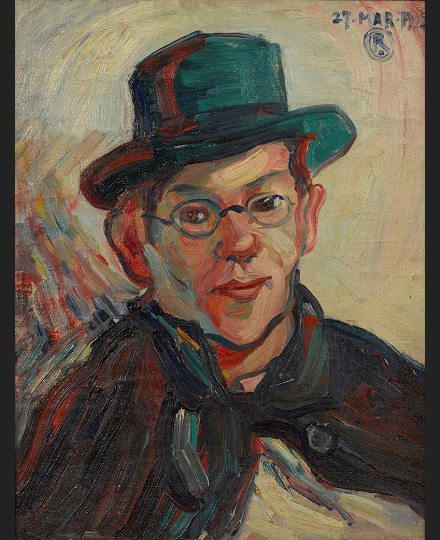

《外套着たる自画像》(1912年)

劉生が油彩を学び始めたのは17歳のころ。黒田清輝に師事し、初期の作品にはゴッホなど印象派の影響が色濃く表れています。

やがて彼は「ありのままを描くこと」=写実主義に傾倒していきます。1918年の《麗子五歳之像》には、北方ルネサンスのデューラーのような陰影と緊張感が漂い、写実的でありながらどこか神秘的な雰囲気があります。

1920年代に入ると、劉生は東洋画への関心を深め、宋元画や浮世絵の収集・研究も始めます。そうした中で生まれたのが《麗子微笑》。写実から離れ、仏像のような神秘性が漂う表情や、デフォルメされた手足など、写すことを超えた独自の世界観がにじみ出ています。

この作品の背後には、劉生が重視した「卑近美」の思想も見て取れます。彼は、身の回りの何気ないものや素朴な姿にこそ深い美があると考え、それをあえて飾らずに描くことに価値を見出していました。技巧的な美よりも、日常に潜む“深さ”や“間抜けさ”を愛するこの視点は、彼の東洋美術への傾倒とも呼応しています。

日記では「細かい描写には飽きてゐる」「写実に捕らわれすぎる」などと綴り、西洋画に対する葛藤も見られます。一方で東洋画や浮世絵に対しては、「偉大な間抜けさ」や「ありのままを写すという域に終始する深いリアリズム」といった独自の観点から、新たな美の可能性を探っていたのです。

そして《麗子十六歳之像》へ

その後も《野童女》《寒山風麗子像》など、東洋画的なテイストを取り入れた作品が続きますが、1923年ごろから麗子像は減っていきます。思春期を迎えた麗子がモデルを嫌がった、というのが主な理由だと考えられています。たしかに、あのちょっと不気味な《寒山風麗子像》を見たら、女の子としては複雑な気持ちになりそうです。

そして数年後に描かれたのが《麗子十六歳之像》でした。実はこのタイトルの作品は2点あり、笠間日動美術館蔵(5月制作)と、ふくやま美術館蔵(6月制作)のバージョンがあります。

笠間版はこれまでの麗子像に近い雰囲気。一方ふくやま版はより平面的で日本画的な描き方がされており、ふっくらとした顔立ちや白い肌には、成長した娘への優しいまなざしが感じられます。理想化された肖像でありながら、そこに芸術的な主張というよりも、娘への愛情が前面に出ているようです。

麗子本人もこの作品を気に入っていたようで、藍で描かれた下描きがとても美しく、色を重ねるのが惜しいと感じたと語っています。劉生はそれを嬉しそうに聞き、「もっと美しくなるよ」と答えたそうです。

父として、そして画家としての最後の麗子像

ふくやま美術館の「麗子十六歳之像」は、これまで劉生がこだわってきた「リアリズム」や「卑近美」といった芸術の主義や主張をいったん脇に置き、ただ素直に、成長した娘を見つめるように描かれた作品です。

もし彼がこのあとも生きていたら、麗子像はどのように発展していたのか…。そんな想像をふくらませながら鑑賞するのも、この作品の楽しみ方のひとつかもしれません。

その他の絵画作品

ギュスターヴ・クールベ

《波》(1869年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

クールベは19世紀フランスの画家で、いわゆる「写実主義(レアリスム)」を代表する存在です。彼が目指したのは、理想化された美ではなく、「目に見える現実そのもの」を描くこと。それは歴史画や宗教画が主流だった当時の美術界にとっては、まさに革命的なアプローチでした。

この《波》が描かれたのは1869年、彼が50歳頃のこと。晩年の数年間、クールベはフランス北西部のノルマンディー地方をたびたび訪れ、そこで海をモチーフとした絵を多く手がけました。この作品もそのひとつで、「風景画」というよりは、もはや「海という存在そのもの」と向き合ったような一枚です。

空も水平線も最小限、構図のほとんどを占めるのは、うねり、砕け、波立つ海。光の反射や波頭の白、深い緑――筆のタッチは重く、塗り重ねられた絵具が波の質感をリアルに伝えています。

クールベにとって、自然とはただの背景ではなく、強大な「現実」の象徴でした。この海は美しくもあり、怖ろしくもある。見る者を飲み込むような勢いで押し寄せるその姿には、人間の力ではどうにもできない自然の「真実」が宿っています。

児島虎次郎

《ベルギー、ガン市郊外》(1909~1912年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

児島虎次郎といえば、倉敷の「大原美術館」を思い浮かべる方も多いかもしれません。あの美術館に並ぶ名画の数々を海外で集めた人物として知られていますが、実は彼自身もすぐれた画家でした。ヨーロッパに渡って腕を磨き、その中でもベルギーへの留学は、彼の画風を大きく広げるきっかけになったようです。

この《ベルギー、ガン市郊外》は、そのベルギー滞在中に描かれた一枚。荒いタッチでザクザクと描かれた木々や水面、にじむような空の色。どこか素朴なのに、じっと見ていると風が通り抜けるような清涼感があって、心がふっと軽くなるような風景です。

特に、空や水面に使われた透明感のある白と淡い色彩の重なりは、虎次郎ならではの表現。光が静かに揺れているようで、まるで現地の空気やせせらぎの音まで伝わってくる気がします。

ちなみに描かれているのは、ガン(ゲント)というベルギーの街の郊外。工場の煙突が見えるあたり、自然と近代が共存していた当時のヨーロッパの風景が、そのままキャンバスに息づいています。

児島虎次郎というと収集家としての側面が注目されがちですが、こうして一画家としての作品に触れると、彼がどれほど繊細な感性を持っていたのかがよく伝わってきますね。

刀剣

福山市名誉市民・小松安弘氏の刀剣コレクションが同氏没後にふくやま美術館に寄贈されました。

これにより、ふくやま美術館が所蔵する国宝の日本刀は7口となり、国宝19口を所蔵する東京国立博物館に次ぎ全国第2位(徳川美術館と同数)になりました。この数は地方館としては驚くほどの充実ぶりです。

美術館という枠を超え、日本の刀剣文化の魅力を伝える貴重なコレクションといえるでしょう。

今回はその中から2点紹介していきます。

※所蔵品は常に展示されているわけではありません。訪館の際は、ふくやま美術館の公式ホームページで展示情報をご確認ください。→ふくやま美術館HP

【国宝】

《太刀 銘 国宗》(鎌倉時代)

解説(クリックまたはタッチ)

ふくやま美術館には、実は国宝に指定されたとっても貴重な太刀が展示されています。その作者こそ、鎌倉時代中期に活躍した備前国(いまの岡山県あたり)の刀工・国宗(くにむね)です。

国宗作の太刀で国宝に指定されているものは、全国でわずか4口(よんくち)のみ。そのうちのひとつが、この美術館に収められているんですから、刀剣ファンでなくても一見の価値ありですよね。

さて、「太刀(たち)」ってどんな刀なの?というと──

それは平安時代の中ごろ、「反り」のある形で登場した日本刀です。じつはそれ以前、日本ではまっすぐな「直刀(ちょくとう)」が主流でした。これは中国の刀剣文化の影響で、日本にもたらされたスタイルです。

直刀《水龍剣》(8世紀)

画像:by Kakidai

太刀は、馬に乗って戦うスタイルに合わせて作られたもの。斬るというよりも、振り下ろして叩きつけるような使い方が想定されていました。そのため、のちに登場する「打刀(うちがたな)」に比べて、長くてカーブが深いのが特徴です。

しかし時代が下るにつれ、戦は徒歩での接近戦が主流に。持ち運びやすく、抜きやすい「打刀」がメインになっていき、「太刀」は徐々に姿を消していくことになります。

それでも、太刀の美しさと風格は今なお多くの人を魅了してやみません。

ふくやま美術館で、国宗の魂が込められた国宝の太刀、ぜひ実際にその目で味わってみてくださいね。

【重要文化財】

《刀 無銘 伝来国光》(鎌倉時代)

解説(クリックまたはタッチ)

ふくやま美術館には、国宝級の刀剣コレクションがずらりと並んでいますが、その中でも見逃せないのが【重要文化財】に指定されている《刀 無銘 伝来国光(らいくにみつ)》です。

この刀、名前の通り「無銘」──つまり刀鍛冶の名前が刻まれていないんです。

じゃあなぜ「来国光の作」とされているのか? というと、それは刀の専門家たちの鑑定によるもの。実はもともと銘があったけれど、「磨り上げ(すりあげ)」と呼ばれる加工で茎(なかご:刀の柄に入る部分)を短くした際に、銘が削られてしまったと考えられています。

この「磨り上げ」──聞き慣れない言葉ですが、実は戦国時代にはよく行われていた加工法なんです。なぜかというと、それまで馬上戦を想定して使われていた「太刀」は、大きくて長くて扱いが大変。

けれど時代が進むと徒歩で戦うスタイルが主流になっていき、より短く、取り回しの良い「打刀(うちがたな)」が必要とされるようになりました。

その結果、昔の太刀は茎をカットして打刀サイズにリメイクされていったんですね。

現代の感覚だと「名刀にそんなことするなんて!」と思ってしまいますが、当時の刀は実用品。飾って愛でるものではなく、「斬れてナンボ」だったのです。

ちなみに、「太刀」と「打刀」は携帯方法にも違いがあります。

太刀は刃を下にして腰に吊るすスタイル。打刀は逆に、刃を上にして差します。

そのため、美術館の展示でも、太刀は刃を下、打刀は刃を上にして飾られるのが基本。ふくやま美術館でも、その違いを観察しながら展示を見ると、より一層楽しめるかもしれません。

名工・来国光の技が今に伝わる《伝来国光》。銘は失われても、その美しい姿は語りかけてくるような存在感を放っています。

ふくやま美術館の基本情報

所在地:広島県福山市西町2丁目4−3

参考文献

・「岸田劉生 実在の神秘、その謎を追う」図録、2018年7月31日発行

・岸田夏子「肖像画の不思議 麗子と麗子像」、求龍堂、2009年4月30日発行

・梶岡秀一、岸田夏子「京都国立近代美術館のコレクションでたどる 岸田劉生のあゆみ」、新潮社、2022年1月30日発行

・蔵屋美香「アート・ビキナーズ・コレクション もっと知りたい 岸田劉生 生涯と作品」、東京美術、2019年9月20日発行

コメント