ここに国宝・重要文化財が!? 庭園も楽しめる「和泉市久保惣記念美術館」

大阪・和泉市にある「和泉市久保惣記念美術館」は、静かな住宅地にたたずむ市立美術館。1982年の開館以来、日本や中国の絵画、書、工芸品など、東洋古美術の名品を数多く所蔵していて、その数なんと約12,000点!国宝2点、重要文化財29点を含むラインナップは、見応えたっぷりです。

この美術館のはじまりは、明治時代から続いた綿業会社「久保惣」の三代目社長・久保惣太郎氏による、太っ腹な寄贈から。古美術品約500点に加え、美術館の土地や建物、運営のための基金まで和泉市に寄贈されたんです。

美術館ができた後も新館や音楽ホール、市民ギャラリーなどが整備されて、展覧会だけでなく、美術講座やコンサートの開催など、地域の文化拠点として親しまれています。

そして、訪れたらぜひ楽しんでほしいのが、敷地内に広がる庭園。四季折々の自然が楽しめるので、美術鑑賞の合間にちょっとひと息、自然の美にも触れてみてはいかがでしょうか。

名品ぞろいのコレクションから、いくつかご紹介。

和泉市久保惣記念美術館の魅力は、何といってもその充実したコレクション。たとえば、平安時代の書画《歌仙歌合》は国宝に指定されており、室町時代の剣豪・宮本武蔵が描いた《枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)》は重要文化財。これだけでもスゴいのですが、さらに驚くのが、印象派の巨匠・モネの《睡蓮》や、ルノワール、ゴッホといった海外の名画まで収蔵されていること。まさに東洋と西洋の美の饗宴といったラインナップです。

今回はそんなコレクションの中から、いくつかピックアップしてご紹介します。

※展示作品は時期によって入れ替えがあります。お目当ての作品が見たい方は、事前に公式HPでチェックしてからのお出かけがおすすめです。→和泉市久保惣記念美術館HP

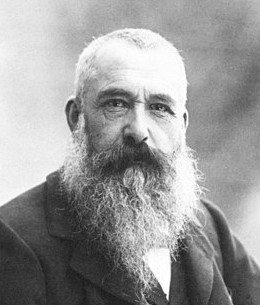

クロード・モネ

《睡蓮》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派を代表する画家、クロード・モネ(1840–1926)。彼が晩年を過ごしたのが、フランス北西部の田舎町ジヴェルニーです。モネは、気に入ったこの地に広い庭をつくり、日本風の太鼓橋をかけ、池に水を引いて「水の庭」と名づけました。この庭は現在も公開されていて、多くの観光客が訪れています。

画像:by World3000

その「水の庭」で、モネが何年もかけて描き続けたのが、あの有名な『睡蓮』シリーズ。最初は橋や庭全体を描いていたモネですが、次第に池の水面に映る光や色に惹かれ、フォーカスを変えていきました。

この作品もその流れの中で描かれた一枚。画面いっぱいに広がる水面には、ふわりと浮かぶ睡蓮。そしてその奥には、逆光に照らされた木々が水面に反射し、燃え立つような鮮やかな色彩で水面に映し出されています。静かな池に、色彩のドラマがゆらめく──そんな幻想的な魅力にあふれた作品です。

オーギュスト・ルノワール

《カーニュのメゾン・ド・ラ・ポスト》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

やわらかな光と、あたたかみのある色彩──人物画の名手として知られるルノワールですが、そんな“ルノワールらしさ”は風景画にもたっぷり詰まっています。

印象派の画家オーギュスト・ルノワール(1841–1919)は、晩年リウマチを患い、南仏のカーニュ=シュル=メールという町で療養生活を送るようになります。そこで彼は「メゾン・ド・ラ・ポスト」と呼ばれる郵便局付きの建物を借りて、創作活動を続けていました。

この作品は、その建物のテラスから見た風景。丘の斜面に広がるカーニュの町を背景に、テラスにはひっそりと女性の姿も描かれています。人物が風景の中に溶け込むような構図や、木々や建物に見られるやわらかなタッチは、まさにルノワールの真骨頂。光が差し込むような色づかいからは、南仏の穏やかな空気が感じられるようです。

ちなみにこの絵が描かれた翌年、ルノワールはカーニュに土地を買い、新しく家を建てました。そこが彼の終の住処となり、現在は「ルノワール美術館」として一般公開されています。

画像:by Rdavout

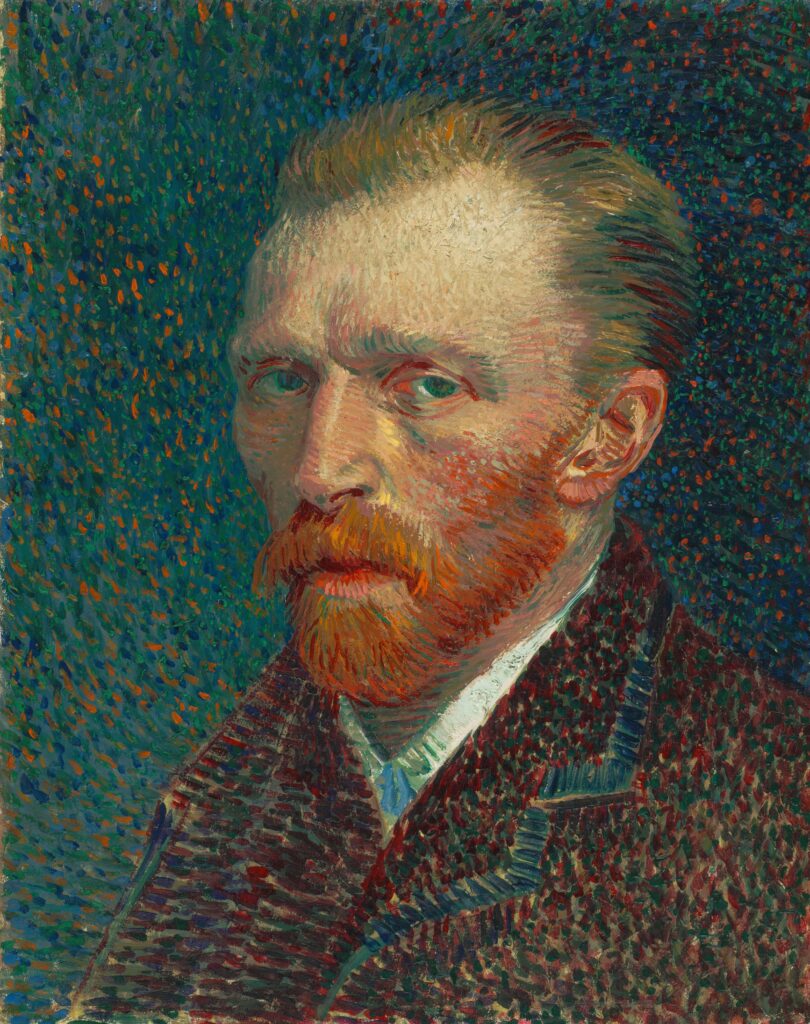

フィンセント・ファン・ゴッホ

《紡ぎ車をくる女》(1883~1884年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

重たい色調の中にも、どこか静かな強さが感じられる一枚。

ゴッホといえば「ひまわり」など、鮮やかな色彩の作品を思い浮かべる方も多いかもしれません。でも、画家として歩みはじめたばかりの頃は、まったく違った作風だったんです。

フィンセント・ファン・ゴッホは、ちょっと変わった経歴の持ち主。画家になる前は、ベルギーで伝道師として活動していました。その経験がのちの創作にも影響を与え、「貧しく厳しい暮らしを送る人々」を一貫して描いていくようになります。

この《紡ぎ車をくる女》も、そんな初期の作品のひとつ。

薄暗い室内で、黙々と糸を紡ぐ女性の姿が描かれています。色数を抑えた落ち着いたトーンや、静かで重厚なタッチは、後年のカラフルなゴッホとはひと味違う魅力。まるで、働く人のたたずまいを、そのまま画面に閉じ込めたようです。

ちなみに、和泉市久保惣記念美術館には、この作品のほかにも同時期のゴッホ作品が2点収蔵されています。

ゴッホの“芸術家としての出発点”。

彼はどんなまなざしで世界を見ていたのか──それを感じられる、貴重なコレクションです。

【国宝】

《歌仙歌合(かせんうたあわせ)》(11世紀中頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

静かな気品と雅な美しさに満ちた一作。

こちらは、平安時代中期に書かれた和歌の名品、《歌仙歌合(かせんうたあわせ)》です。

この作品には、柿本人麻呂や紀貫之、小野小町といった、7~11世紀前半に活躍した歌人たち30名による和歌130首が収められています。形式は「歌合(うたあわせ)」と呼ばれるもので、歌人を左右に分けて、それぞれの歌を一首ずつ比べ合うという、当時の雅な“言葉の勝負”。その様子が、上下2段にわたって展開されています。

筆をふるったのは、「三跡(さんせき)」のひとりとして知られる名筆・藤原行成(ふじわらのゆきなり)。その端正でのびやかな筆致は、いま見ても息を呑むほどの美しさです。

書かれている紙にも注目です。使われているのは「鳥の子紙(とりのこし)」という高級和紙で、ところどころに雲のような模様が漉き込まれています。この優美な意匠が、作品全体に一層の品格と雅さを添えてくれています。

さらに興味深いのが、登場する30人の歌人たちが、藤原公任(ふじわらのきんとう)の選んだ『三十六人撰』のうち29人と一致していること。

実はこの背景には、藤原公任と具平親王(ともひらしんのう)との間で繰り広げられた、歌人の評価を巡る論争が関係しています。藤原公任が選んだ30人のリスト「三十人撰(現存せず)」に、不服を感じた親王が改訂を加えたことで、その後『三十六人撰』が完成。

この《歌仙歌合》は、その「三十人撰」ともつながる、当時の歌人評価の貴重な手がかりなんです。

書としても、資料としても、まさに“平安の美と知の結晶”。

国宝にふさわしい、歴史的にも芸術的にも価値の高い一作です。

ちなみに本作の全18頁は美術館の公式HPにて公開されています。参照→和泉市久保惣記念美術館 デジタルミュージアム『歌仙歌合』

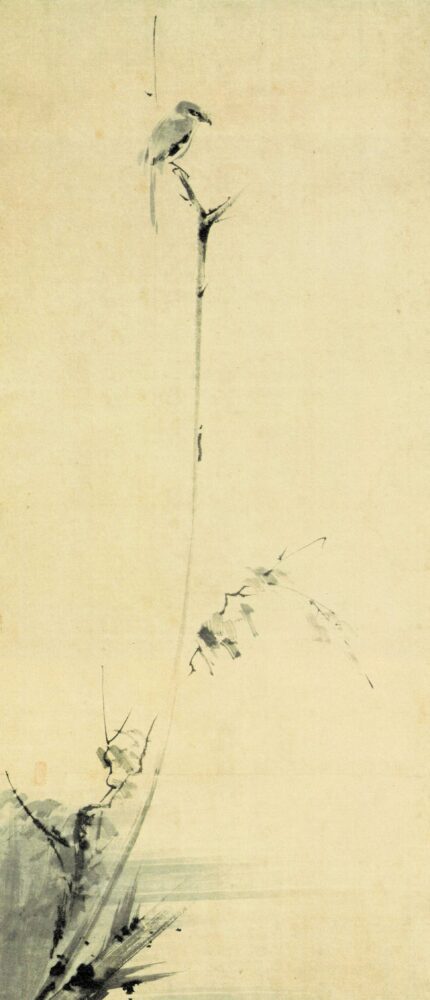

【重要文化財】

宮本武蔵

《枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)》(江戸時代初期)

作品解説(クリックまたはタッチ)

天下無双の剣豪が描いた、静謐な一枚。

“二刀流”で知られる宮本武蔵といえば、言わずと知れた剣術の達人。ですが実は、書や絵、彫刻にも深い造詣があり、優れた芸術作品をいくつも残しているんです。

こちらの《枯木鳴鵙図》もそのひとつ。武蔵が50代の頃に描いたとされる水墨画で、一本の枯れ木(竹と考えられています)に、1羽の鵙(もず)がキリリとした眼差しでとまっています。そして、よく見ると、枝には一匹の尺取虫が、ゆっくりと這い上っている姿も……。

モズは小さな体ながら獰猛な性質をもち、「モズタカ」と呼ばれるほどのハンター気質。一方、尺取虫はその対極ともいえる、無防備でのんびりした存在。そんな両者の緊張感ある“静の一瞬”が、この作品には込められています。

まるで時間が止まったような静けさのなかに、「やがて訪れるであろう一瞬の決着」を予感させる構図。そこには、武蔵が剣術の世界で重んじた“隙を突く”精神や、自然に対する鋭い洞察がにじんでいます。

庭園

本館と新館をつなぐ道は、美しい日本庭園の中を通るつくりになっています。移動というより、ちょっとした“散策”の時間。美術鑑賞の合間に、ふと自然の静けさに包まれる、そんなひとときを楽しめます。

庭には季節の草花が植えられ、歩くだけで心がほっとゆるむような空間です。

和泉市久保惣記念美術館の基本情報

所在地:大阪府和泉市内田町3丁目6−12

コメント