「赤レンガ造り」の美術館!

「姫路市立美術館」は、兵庫県姫路市にあるレンガ造りの美しい美術館です。近代から現代にかけての日本や西洋の作品を収蔵・展示していて、美術ファンはもちろん、建築好きの方にもおすすめのスポットです。

目を引くのは、やっぱり赤レンガの建物。実はこれ、もともとは明治から大正時代にかけて使われていた旧陸軍の兵器庫・被服庫だったんです。その歴史的な建物を保存・活用して美術館にしたという背景もあって、2003年には国の登録有形文化財にも指定されました。重厚感のある外観に、美術作品が並ぶ静かな展示室──まさに「建物ごと楽しめる」美術館です。

赤レンガに映える彫刻作品たち

姫路市立美術館の前庭には、いくつもの彫刻作品が並んでいます。しかも、ここは入館料なしで自由に鑑賞できるんです。

なかでもひときわ存在感を放つのが、アントワーヌ・ブールデル作《モントーバンの戦士》。

ロダンの弟子として知られるブールデルらしく、力強さが全身からあふれています。大きな手、太い太腿、そして今にも動き出しそうな躍動感。まさに“戦士”という言葉がぴったり。間近で見ると、思わず息をのむ迫力です。

この前庭展示のいいところは、広い空間を自由に使って作品を楽しめること。

遠くから全体を眺めたり、角度を変えて見上げたり——光の当たり方や距離で、彫刻の表情ががらりと変わります。天気や時間帯によっても印象が違うので、訪れるたびに新しい発見があるはずです。

「姫路公園」というロケーション

そしてもうひとつの大きな魅力が、そのロケーション。姫路市立美術館は姫路公園の中にあり、なんと世界遺産・姫路城のすぐお隣!

敷地内からは、お城の白い天守閣を間近に眺めることもできます。美術を楽しんだあとは、のんびり公園を散策して姫路城まで足を延ばすのもおすすめですよ。

画像:by Corpse Reviver

所蔵作品紹介

館内には、姫路市出身の実業家・國富奎三(くにとみけいぞう)氏から寄贈された「國富コレクション」が常設展示されています。コレクションの中心は近代フランス絵画。中でも、19世紀の巨匠たちによる風景画や人物画がそろっており、美術史の流れを感じられる充実のラインナップです。全50点の中から、常時およそ30点が公開されています。

※コレクション展では作品の入れ替えが行われるため、紹介する所蔵作品が常に展示されているとは限りません。

カミーユ・コロー

《湖》(1860年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

フランスの画家カミーユ・コローは、バルビゾン派の代表的な存在として知られています。自然の風景を写し取りながらも、詩情あふれる空気感を大切にしたその作風は、後の印象派にも大きな影響を与えました。

こちらの《湖》は、コロー晩年の作品。静かな湖のほとりにたたずむ木々や、その向こうに広がる街並みが、ほのかな明かりの中にふんわりと描かれています。細部はあえて描き込みすぎず、淡くぼやけたようなタッチが印象的。まるで、記憶の中にある風景のようです。

初期のコローは写実的なスタイルを取っていましたが、年を重ねるごとに光と空気の表現を重視するようになっていきました。この作品にも見られる“柔らかな筆づかい”や“中間色を活かした色使い”は、そんな彼の後期スタイルをよく表しています。

その独特の色彩は「銀灰色」とも称され、静けさの中にも深みが感じられる名品です。

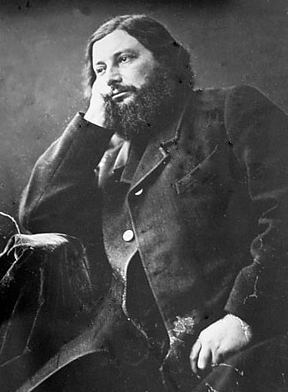

ギュスターヴ・クールベ

《波》(1870年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

力強くうねる波の姿を描いたこちらの作品は、フランスの画家ギュスターヴ・クールベの手によるもの。写実主義(リアリズム)の旗手として知られる彼は、風景画や人物画などさまざまなジャンルで活躍しましたが、晩年には海景を多く手がけました。

クールベが海の絵を描き始めたのは1860年代後半。そこから晩年にかけて、なんと100点以上もの海景画を残しています。静かな引き潮の海から、今回のように荒々しい波が押し寄せる場面まで、その表現はじつに多彩です。

この《波》では、まるで今にも音が聞こえてきそうなほど迫力あるタッチで、自然のエネルギーが描き出されています。クールベはロマン主義や新古典主義といった流行のスタイルには属さず、「現実を、現実のままに描く」ことを大切にしていた画家です。壮大な神話や歴史よりも、目の前にある風景のありのままの姿にこそ価値がある──そんな彼の信念が、この一枚にもあらわれています。

一瞬ごとに表情を変える波の動き。その“とらえがたい自然”をあえて写し取ろうとしたこの作品には、クールベならではのリアリズム精神がにじんでいます。まさに、自然との真剣勝負のような一作です。

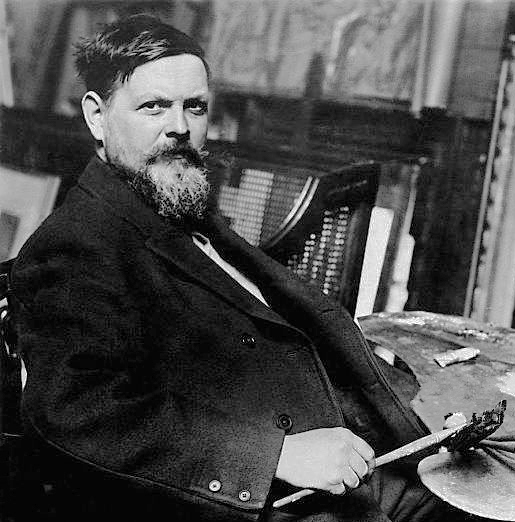

アドルフ・モンティセリ

《モスクの前の集まり》(1860~1870年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ちょっと幻想的な空気をまとったこの一枚は、フランスの画家アドルフ・モンティセリの作品です。名前を初めて聞く方も多いかもしれませんが、実はあのゴッホに大きな影響を与えたことで知られています。

モンティセリの作風はとにかく個性的。

強い色彩、大胆な筆づかい、そしてどこか装飾的な雰囲気が特徴です。

当時のロマン主義に影響を受けつつ、まるで絵の具を彫るように厚く重ねて描くそのスタイルは、ポスト印象派やナビ派、フォーヴィスムといった次世代の芸術家たちの先駆けとも言えるものでした。

《モスクの前の集まり》では、イスラム風の建築物の前に集う人々が描かれています。人物や建物の細かい形はあまり明瞭ではありませんが、それが逆に、まるで夢の中の情景のような不思議な魅力を放っています。絵の具の盛り上がりや光の反射によって、画面に立体感とリズムが生まれているのも印象的です。

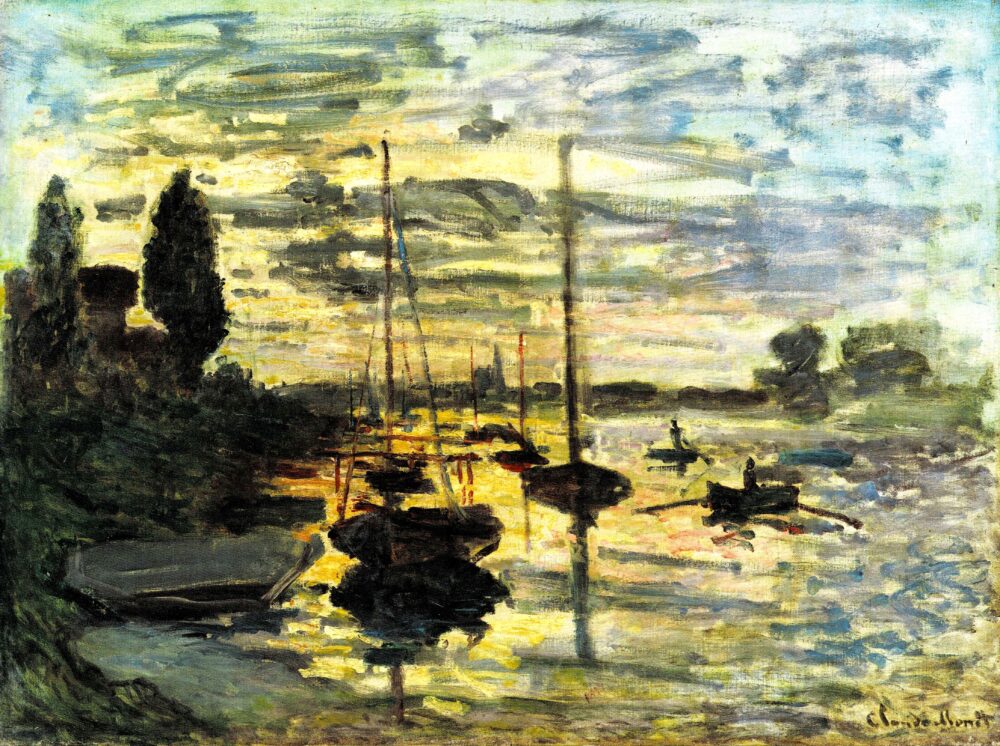

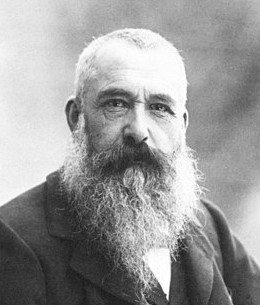

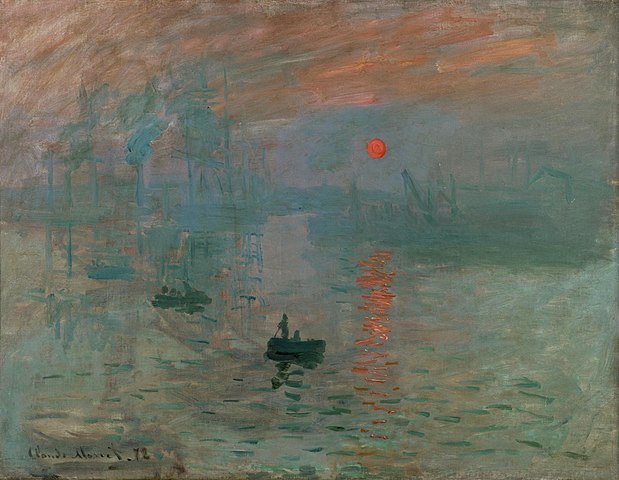

クロード・モネ

《ル・プティ=ジュヌヴィリエにて、日の入り》(1874年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

夕焼けのセーヌ川に、そっと浮かぶヨット。こちらは印象派の代表格、クロード・モネによる風景画です。

モネは1870年代前半、パリ郊外のアルジャントゥイユという町を拠点に多くの作品を制作していました。この絵の舞台である「プティ=ジュヌヴィリエ」は、そのちょうど対岸にあるエリア。夕日が沈む時間帯のセーヌ川を、さらっとした軽やかな筆致で描いています。

注目したいのは、空と水面の光の移ろい。逆光で黒く染まる雲、そこからこぼれる夕日、そして水面にキラッと反射する光――ほんの一瞬のきらめきを、まるで目に焼きつけたまま描いたかのようです。

そしてこの絵が描かれた1874年といえば、モネが《印象・日の出》を発表した記念すべき年。あの作品がきっかけで「印象派」という名前が誕生したんですよね。当時の展覧会は散々な評価でしたが、モネはこの光と色の描き方を独自に深めていき、やがて多くの人々を魅了するスタイルへと昇華させていきました。

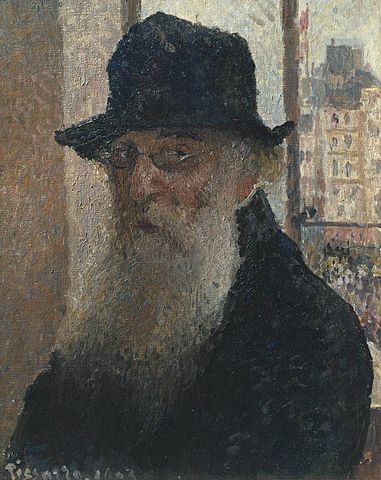

カミーユ・ピサロ

《花咲くプラムの木》(1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

やわらかな春の日差しのなか、花を咲かせたプラムの木。点描で描かれたこの作品は、カミーユ・ピサロ晩年の一枚です。

ピサロは、印象派の中でも特に穏やかで人望のある人物。全8回の印象派展すべてに参加した唯一の画家であり、仲間たちの間を取り持つ“おだやか兄貴”的な存在でもありました。

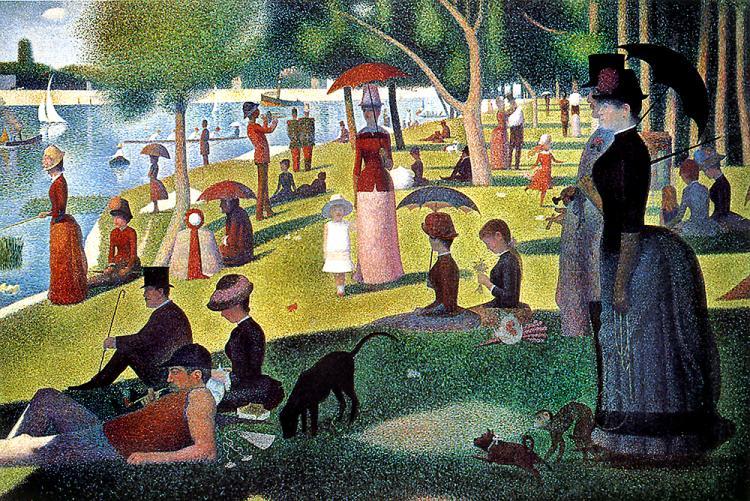

年齢的には最年長だったピサロですが、新しい表現にはとても意欲的。本作が描かれた頃は、スーラやシニャックといった“次世代”の画家たちが編み出した「点描」――いわゆる新印象派の技法にすっかり夢中になっていました。

この《花咲くプラムの木》も、小さな点をたくさん重ねて色彩を響かせる手法が特徴です。赤みを帯びた小道の中に水色をさっと添えたり、青空のなかにオレンジを散らしたりと、補色を生かした色づかいがとても美しいですね。

ちなみにスーラたちの点描技法は、印象派が感覚的にやっていた色の並置を、色彩理論に基づいて“科学的に”整理したもの。モネやルノワールはやや懐疑的でしたが、ピサロはその柔軟さと探究心で、新しい表現にも積極的に挑戦していたのです。

春のやさしい光と、新しい技法へのチャレンジ精神――どちらも詰まった一枚です。

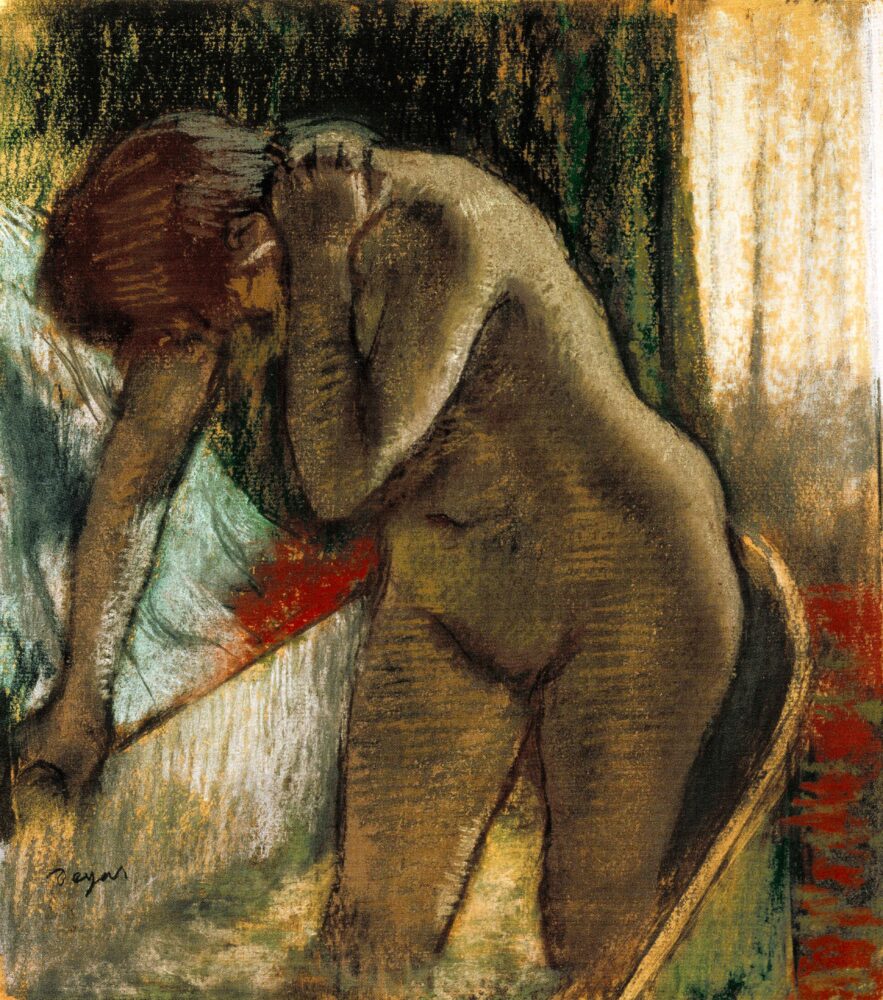

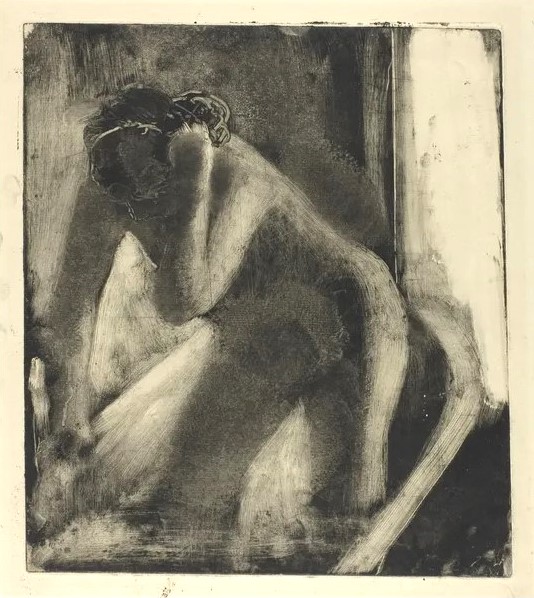

エドガー・ドガ

《浴室の裸婦》(1882~1883年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

バレエの踊り子を描いた作品で知られるドガですが、実は「女性の入浴」をテーマにした作品も多く残しています。この《浴室の裸婦》もそんなシリーズのひとつ。ちょっと珍しい技法で仕上げられているんです。

使われているのは「モノタイプ」という版画の一種。金属板に絵の具で描いた絵を1回だけ紙に転写する、いわば“一点もの”の版画です。印刷というより「一度だけスタンプできる絵画」と思っていただけると分かりやすいかもしれません。

本作では、そのモノタイプを一度刷ったあと、もう一度「うっすら」残ったインクで2刷目をとり、それを下地にしてパステルで彩色しています。最初のはっきりした刷りは、アメリカ・シカゴ美術館に収蔵されています。

こうした技法は、素早く制作できることもあって、晩年のドガが多用したもの。というのも、この時期の彼は父の死後、家族の借金返済に追われていたのです。

しかし、量産できるリトグラフやエッチングが主流だった時代に、あえて「一点もの」のモノタイプを選び続けたのは、単に速く描けるからだけでなく、そこに強い愛着や美的なこだわりがあったからなのでしょう。

色も構図も大胆ながら、どこか静かな気配をまとった一枚。ドガらしい観察眼と実験精神が詰まっています。

(紙に黒インクのモノタイプ)

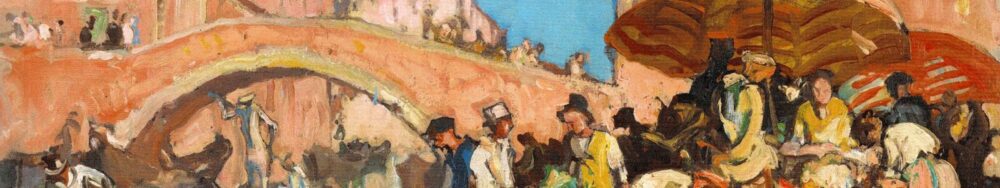

フランク・ブラングィン

《ヴェニスの朝市》(1925年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

イギリスとベルギーにルーツを持つフランク・ブラングィンは、画家であり、版画家であり、デザイナーでもある多才な人物。19世紀末から20世紀にかけて、印象派やアール・ヌーヴォー、象徴主義などの流れを取り入れつつ、独自の力強くてエネルギッシュなスタイルを確立しました。

彼の作品は、旅で訪れたトルコやアフリカといった異国の地の影響を受けており、どこかエキゾチックな香りが漂っています。この《ヴェニスの朝市》も、イタリア・ヴェネツィアの風景を描いたものですが、ただの街並みとは一味違う、ちょっとオリエンタルな空気感が感じられます。

特に印象的なのは、壁に使われたピンク色。これはもう、ブラングィンならではの“蛍光系ピンク”とも言いたくなるような鮮やかさで、空の水色と見事なハーモニーを奏でています。

アフリカの砂漠の砂が赤っぽいという話がありますが、もしかすると彼の色彩感覚は、そうした旅先の記憶から生まれてきたのかもしれませんね。

姫路市立美術館の基本情報

所在地: 兵庫県姫路市本町68−25

コメント