こんにちは!

前回【第1部】では、ゴッホがどんなふうに生まれ育ち、聖職者を目指して挫折するまでをご紹介しましたね。

今回はその続き、「オランダ時代」についてお話ししていきます。

ゴッホの「オランダ時代」って?

「ゴッホ」と聞くと、カラフルでエネルギッシュな絵を思い浮かべる方が多いと思います。

でも実は――画家人生の半分以上、彼は暗くて重厚な色調の作品を描き続けていたんです!ちょっと意外ですよね。

なぜそんなスタイルだったのかというと、ゴッホがオランダでハーグ派という写実的な画風に学んだこと、そして何より、「貧しい人々をありのまま描きたい」という強い思いがあったからです。

聖職者の夢を絶たれたゴッホが、どうして画家の道に進み、どんなふうにオランダで絵を描いていったのか――

一緒にたどっていきましょう!

ゴッホ、画家を志す

絶望の果てに見つけた小さな希望

ボリナージュで聖職者の道を絶たれたゴッホは、深い絶望の中にいました。

でも、その暗闇の中で彼が見つけたのが――「絵を描くこと」だったんです。

実はゴッホ、宗教に情熱を燃やしていた頃も、絵を手放したことはありませんでした。

ドルトレヒトで書店員をしていたときも、アムステルダムで受験勉強していたときも、彼はよく美術館に足を運び、絵に触れていたんです。

絵を描くことは、孤独なゴッホにとってずっと必要なものでした。

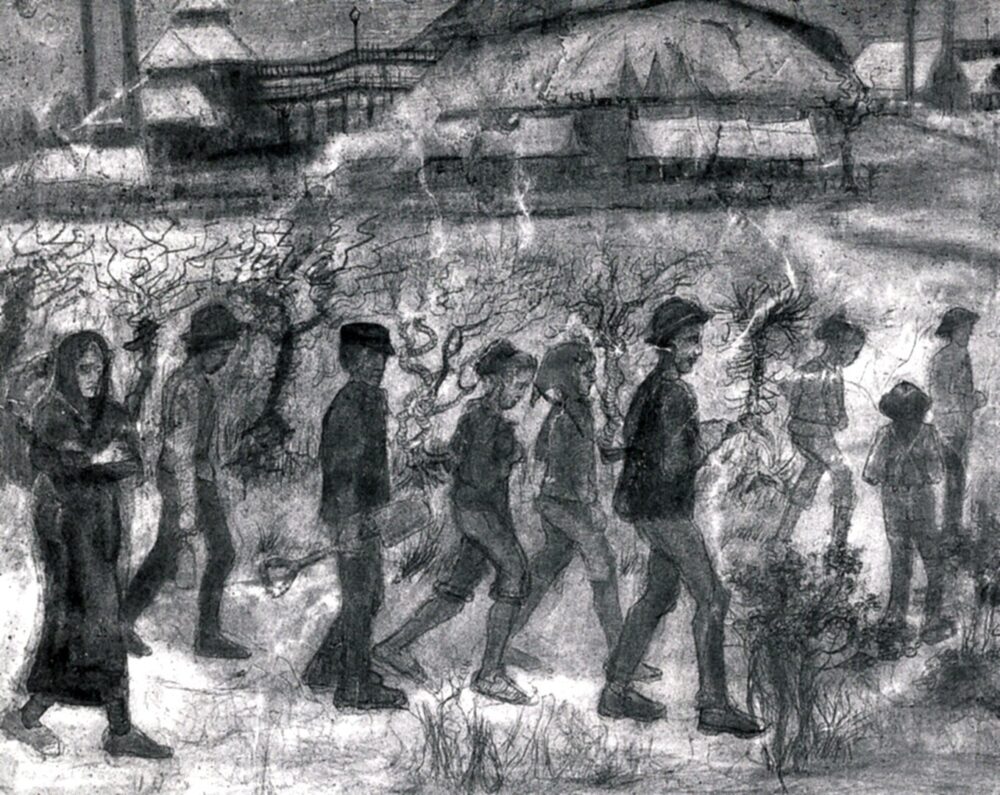

そんなゴッホは、ボリナージュの炭鉱労働者たちの姿を鉛筆でスケッチしはじめます。

さらに、かつてグーピル商会時代の上司だったテルステーフから水彩画の道具を送ってもらい、水彩にもチャレンジするようになりました。

「君に何枚か素描をみせたい。〔……〕僕は度々夜遅くまで描いている。」1

ただ――

ゴッホ自身はまだ、絵で生計を立てるなんて想像もしていませんでした。

弟テオも、兄がプロの画家になれるとは思っていなかったんです。

画商の世界を良く知っていたゴッホ兄弟は、その厳しさも分かっていたんですね。

1879年8月、テオがゴッホを訪ねてきたとき、こう忠告します。

「もう家族にこれ以上迷惑をかけられない。そろそろ自立しなきゃダメだよ」と。

しかし――

ゴッホは、何を仕事にすればいいのか分からないまま、時間だけが過ぎていきました。

北フランスの放浪

1880年3月、ゴッホは北フランスを放浪する旅に出ます。

持っていたお金はたった10フラン(今のお金で1~2万円くらい?)。

すぐに使い果たしてしまい、ゴッホは1週間、道を歩き続け、夜は捨てられた荷馬車や藁の中で眠りました。

たどり着いたのは、クーリエールという小さな村。

実はこの旅、ゴッホ自身「はっきりとした目的はなかった」と言っていますが、ひとつだけ、密かに思っていたことがありました。

それは、尊敬する画家ジュール・ブルトンに会いに行くこと。

ゴッホはグーピル商会時代にブルトンに会ったことがあり、彼の作品に強く惹かれていたんです。もしかすると、ブルトンに会うことで自分の進むべき道を見つけられるのではないかという淡い期待を抱いていたのかもしれません。

しかし――

ゴッホはブルトンの家の前まで行きながら、扉を叩くことができませんでした。

「無愛想で苛立たせるような外観だった」と語る一方で、自分のボロボロの姿に自己嫌悪を感じてしまったのでしょう。

結局、ブルトンに会わないまま村を後にします。

《クーリエールの虹》(1855年)

旅は失敗に終わったように見えました。

しかし、クーリエールで目にした光景――

積みわら、褐色の耕地、澄んだ空、苔むした屋根――に、ゴッホは心を打たれます。

疲れ果てながらも、彼はここで、もう一度立ち上がろうと心に決めたのです。

「自分の精力がよみがえってくるのを感じて〔……〕どんなことがあろうと、ぼくはまた立ち上がろう、大きな落胆の中で捨ててしまった鉛筆をもう一度取りあげよう。またデッサンを始めよう〔……〕それ以来、僕の目の前の一切が変わってしまった。」2

このとき、ゴッホは27歳になっていました。

遅咲きだけど、ここから彼の人生は、少しずつ、動き始めていきます――!

エッテンへの帰省、父ドルスとの軋轢

北フランスの過酷な放浪を終えたゴッホは、ボロボロの状態でボリナージュからエッテンの両親のもとへ帰省します。痩せこけて、まるで骨と皮だけになってしまった息子を、家族は困惑しながら迎え入れました。

今回の放浪に加え、ズンデルトでのアールセンとの騒動、ボリナージュでの過剰な伝道活動…。積み重なるゴッホの奇行に、父ドルスは次第に「息子は異常ではないか」と疑いを抱くようになります。

そしてついに、エッテン南部にあるヘールの精神病院へ入院させることを決意。精神科医の診察を受けるよう、ゴッホに強く勧めました。

しかし、ゴッホはこれを頑なに拒否。父との激しい対立を経て、再びボリナージュへと戻っていきます。

ボリナージュでの伝道活動を否定されたこと、そして今回の強制入院を巡る騒動によって、父ドルスとの関係はぎくしゃくしていきました。

画家ファン・ゴッホ

僕の苦悩はただ一つ、どうしたら自分が何か善いことのできる人間になれるか、何かの役に立つ人になれないものだろうか〔……〕このことなのだよ、絶えず僕を苦しめているのは。」3

伝道師として人々の役に立とうとしたゴッホは、画家としてもまた「誰かのために」という思いを捨てきれませんでした。

彼が目指したのは、バルビゾン派の巨匠ジャン=フランソワ・ミレーに倣い、社会の底辺で生きる人々の姿を描くことでした。伝道師として叶わなかった夢を、新たな絵画の道に託したのです。

「真に善きもの、美しいもの、人間とその手になるもののなかで内面の道徳的な、精神的な、崇高な美しさ、これら一切は神から出たものだ。〔……〕偉大な芸術家や真剣な巨匠がその傑作のなかで言おうとした究極の言葉を汲みとろうと努めたまえ、そこに神を見出すことになるだろう」4

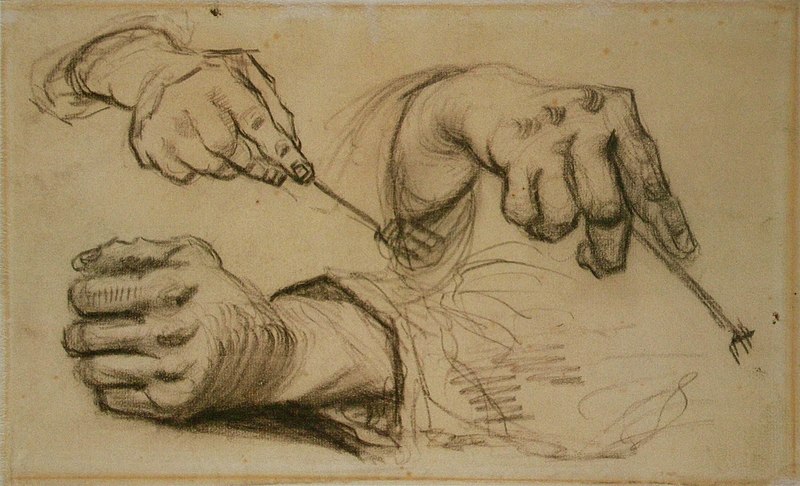

ボリナージュで出会った炭鉱夫たちを素描しながら、時にはミレーの版画を模写する日々。人物画の難しさに直面すると、元上司テルステーフに「バルグのデッサン教本を貸してほしい」と手紙を書きます。テルステーフは、教本だけでなく、解剖学や遠近法の本も添えてゴッホに送ってくれました。

持ち前の行動力と集中力を発揮し、ゴッホは必死に画業に没頭していきます。

ただ、絵で食べていけるようになるのは簡単なことではありませんでした。家族から「自活しろ」と言われ続けても、ゴッホは他の仕事をするつもりはまったくなし。素人画家の作品がすぐに売れるはずもなく、収入はゼロです。

こうして、ゴッホは父ドルスに加え、弟テオからも生活費の援助を受けるようになったのでした。

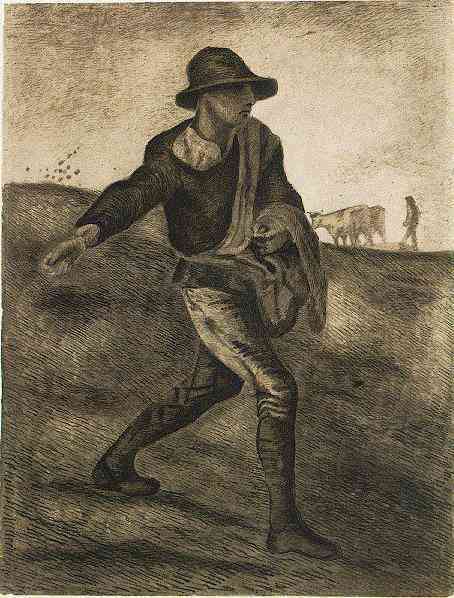

《種をまく人》(1881年、ミレーの模写)

ゴッホは人物を描くことが難しいと語っており、ミレーやブルトン、ブリオンなどの巨匠の人物画を手本に勉強しました。

ミレーの「種をまく人」はゴッホのお気に入りで1880年9月の手紙では「5回もデッサンした」と述べています。

ブリュッセルへ

カネの浪費、始まる

1880年10月(27歳)、ゴッホは、当時暮らしていたボリナージュの部屋を「デッサンには不便すぎる!」と見限り、テオにも知らせずにブリュッセルへ向かいます。

……とはいえ、行き当たりばったりのゴッホ。宿すら決めておらず、結局、居酒屋兼宿屋「オザミ・ド・シャルルロワ」に転がり込みました。宿代は月50フラン。これがなかなかの高額で、ここからゴッホの“無計画な出費ラッシュ”が始まってしまいます。

ブリュッセルに到着すると、ゴッホはさっそく行動を開始。かつてテオがお世話になったグーピル商会ブリュッセル支店の支配人・シュミットを訪ね、画家仲間を紹介してもらおうとしました。シュミットはテオへの義理もあって、親切に対応してくれましたが……突然現れた素人画家に、正直困惑したことでしょう。

一方、テオは後からゴッホの移動を知って仰天。「よりによって商会に押しかけるなんて!」と頭を抱え、兄に対して「無闇に訪ねるな」と警告します。しかし、ゴッホにそんな忠告が通じるはずもありませんでした。

金銭感覚ゼロのゴッホ

ブリュッセルでのゴッホは、仕送りを受け取りつつも、生活必需品だけでなく、ちょっといい上着を買ったり、遠近法の個人レッスンを受けたりと、次々にお金を使いはじめます。

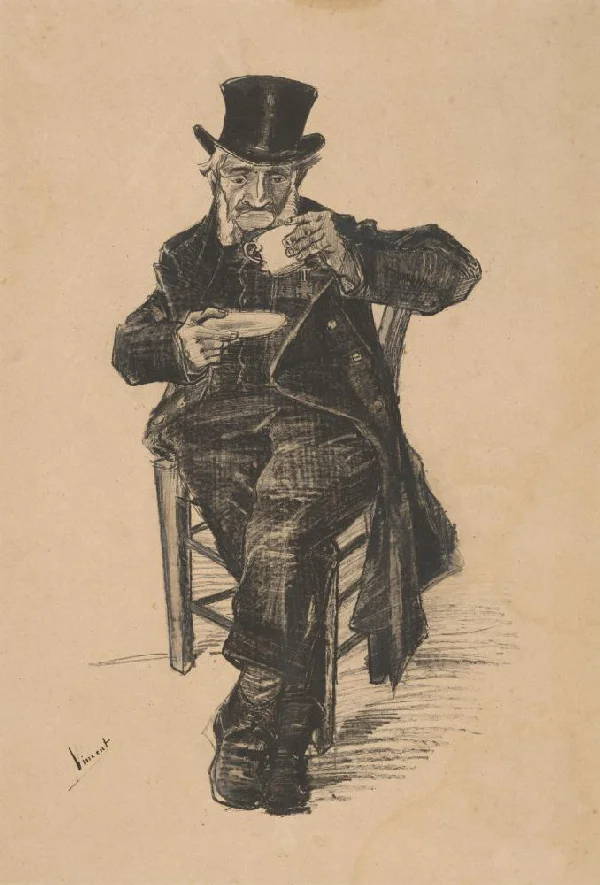

中でも一番お金を費やしたのが、モデル代でした。

「僕はほとんど毎日誰かしらモデルを使っている。年寄りの運搬夫とか、労働者とか、少年などがポーズをとってくれる。先の日曜には多分二人の兵隊が来てモデルになってくれるはずだ。」5

当時の普通の美術学生たちは、石膏デッサンから始め、1年以上かけてようやく人物画に進むのが一般的。それなのにゴッホは、無名の労働者たちを日々モデルに雇い、しかも自室で本番デッサンをしていたのです。しかもさらに輪をかけて、「モデル用の衣装をコレクションしたい!」と両親に追加送金をお願いする始末。

「僕は追い追い、僕の画のモデルたちに着せる衣服の小さなコレクションを持たなければならないからなのです。例えば、ブラバントの百姓の青い仕事着、抗夫たちが着る灰色の…〔……〕必要な衣装を着たモデルを描くこと、これが成功するための唯一の方法です。」

「今月の追加分をいくらか送金していただくことができるようでしたら、お願いしたいと思います。」6

とまあ、ゴッホの想像力は膨らむばかり。実際、父ドルスからの支援額はどんどん膨らみ、たとえば1881年の1月分だけでも、合計60グルデン(当時の平均労働者日給の約60日分!7)が送られています。

これでは、さすがにエッテンの家計も悲鳴を上げることに。父ドルスはしだいに、支援の多くをテオに肩代わりさせるようになっていきました。

若くしてグーピル商会で成功していたテオは、家族に言われるまま兄の生活を支える役割を引き受けます。しかし、この“兄支援プロジェクト”は、テオの一生の悩みの種となってしまうのでした。

友情の始まり ──ラッパルトとの出会い

そんなゴッホに、新しい友人が現れます。

テオがシュミットに代わって紹介してくれた若い画家、アントン・ラッパルトです。

ラッパルトは貴族の家に生まれ、アムステルダムの美術アカデミーで正統的な教育を受けた、本格派の青年でした。ゴッホより5歳も年下ながら、穏やかで器の大きな性格だった彼は、偏屈なゴッホにも自然体で接することができました。

孤独だったゴッホにとって、ラッパルトは初めてできた心からの画家仲間。二人は打ち解け、ラッパルトのアトリエで一緒に制作をするようになっていきます。

この友情は、ゴッホにとってかけがえのない支えとなりました。

テルステーフとの不和

一方、ゴッホの金銭問題はますます深刻に。

テオや父ドルス以外の親族、特に裕福な伯父たち(セント伯父、コル伯父)からは、何の援助も得られませんでした。これにゴッホは不満を募らせます。

「大体我々のような家族の中で、——つまり、二人のファン・ゴッホ、コル伯父とプリンセンハーヘの伯父(セント伯父のこと)は非常な金持で、二人とも美術の分野の人だ〔……〕決まった仕事を得るようになるまで、どうしても過さねばならぬその準備の間、何とか月に100フランくらいこのままずっと当てにすることができてもよかりそうなものじゃないか」8

……とはいえ、当時の100フランは、労働者一家の一か月分の生活費を超える大金。ゴッホの要求は、やはり現実離れしていました。

さらにゴッホは、かつての上司であるテルステーフにも支援を求める手紙を送ります。しかし、返ってきたのは冷たく厳しい拒絶の言葉。

「君には、そんなことをする権利はない」

テルステーフは、画家としての経験も実績もないゴッホが、仕送りで贅沢にモデルを雇い、無計画に金を使っている現状を強く非難したのです。

「別の仕事を探すべきだ」と突き放されたゴッホ。このとき、彼を信じて支援してくれる人間は、身内以外に誰もいなかったのでした。

エッテンへ

ラッパルトとの友情

1881年4月、28歳のゴッホ。

唯一の友人だったラッパルトが実家へ帰ることになり、それに合わせてゴッホもブリュッセルの宿を引き払って、故郷エッテンへ戻ることになりました。

6月には、なんとラッパルトがエッテンのゴッホを訪ねてきます。

二人はエッテン郊外の荒野や沼地を一緒に歩き、スケッチに励みました。

絵を描く仲間が実家まで遊びに来てくれた――

孤独に生きてきたゴッホにとって、これは本当に嬉しい出来事だったようです。

近所の人も「あれほど陽気な彼を見るのは、それが最初で最後だった」と語っています。

この心温まる友情の記憶は、後の南仏アルルでの「黄色い家」の共同生活構想にもつながっていくのです。

未亡人への恋、そしてエッテン追放へ

そんな穏やかな日々も束の間――

1881年8月、ゴッホの心に大きな波が押し寄せます。

訪ねてきたのは、従姉ケー・フォス・ストリッケル。かつて神学校の受験勉強の際、ゴッホにメンデスを紹介した「ストリッケル牧師」の娘です。

病気で夫を亡くしたばかりの彼女と息子ヤンが、エッテンの牧師館に滞在することになりました。

最初は静かに寄り添っていたゴッホですが、次第にケーへの恋心が芽生え、ついには求婚。

しかしケーはきっぱりとこう言い放ちます。

「駄目です、絶対に駄目です!」

……普通ならここで引き下がるところですが、ゴッホは違いました。

この拒絶すら「溶かしてみせる」と燃え上がってしまいます。

「『駄目です、絶対に駄目です!』に対する言葉は何か。『ますます愛する!』だ」9

当然、家族は猛反対。

父ドルスは「お前は家族を壊す気か」と怒り、ケーの父(ストリッケル伯父)からも「あれの『駄目です』は決定的なものだ」と忠告されます。

でも、ゴッホの情熱は止まりませんでした。

11月、テオから旅費を無心してまでアムステルダムへ向かい、ケーの実家を訪ねます。

しかし、当然ながら門前払い。しつこく食い下がるゴッホに、ストリッケル伯父はついに激怒。

「お前の執念には反吐が出るぞ!」

牧師のストリッケルをここまで怒らせるゴッホの執念深さは、相当なものでした。

さらには、炎のランプに手をかざして「この手が焼けるまでに彼女を連れてきてくれ」と迫るという、今で言うところの“メンヘラムーブ”まで披露。

しかしランプの火は吹き消され、ケーとの再会は叶いませんでした。

この一件で、ゴッホはエッテンの実家にも居場所を失います。

仕方なくハーグの親戚、画家アントン・モーヴを頼って滞在することに。

クリスマスの決別

12月、久々にエッテンへ帰ったゴッホ。

しかし、クリスマス当日――

「教会に行くか行かないか」という些細なことで、父ドルスと大喧嘩になってしまいます。

ボリナージュ時代の不満、伝道委員会への怒り、癲狂院送りの屈辱、そしてケー・フォスへの失恋――

積もりに積もった鬱憤を一気に父親にぶつけるゴッホ。

父ドルスも我慢の限界でした。

「おれの家から出ていけ、早ければ早いほど、1時間後よりは半時間後の方がいい」10

ドルスは激怒し、ゴッホをエッテンの実家から追い出してしまいました。

ハーグへ

ハーグへの逃避

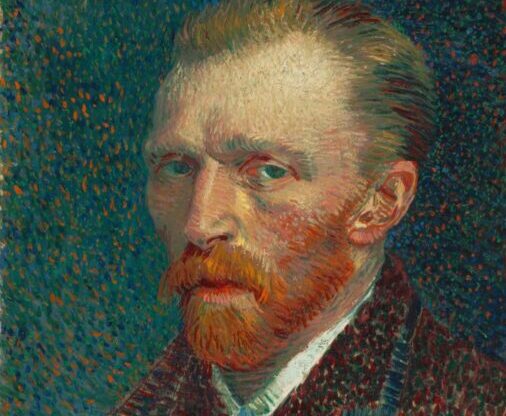

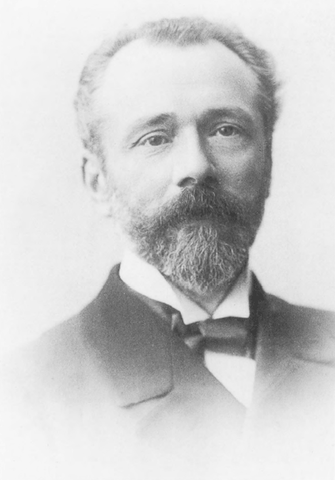

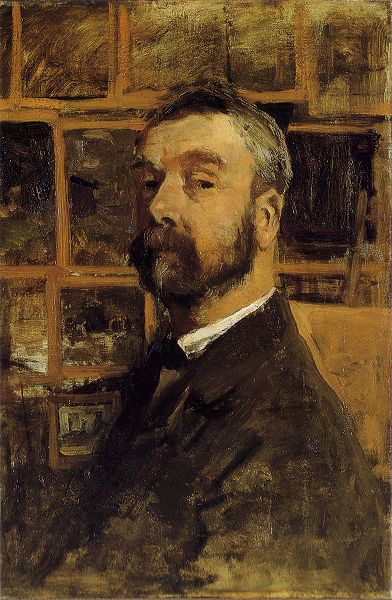

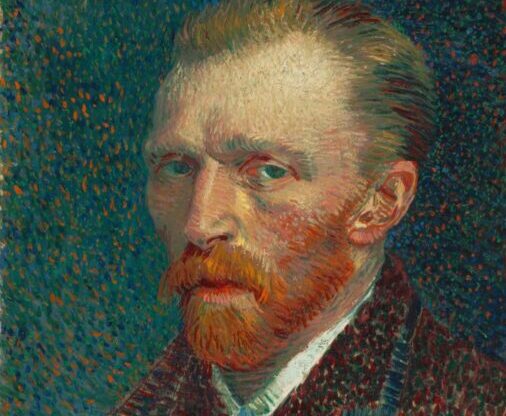

《自画像》

1881年12月末、28歳のゴッホは、エッテンでの騒動を経て実家を追われ、ハーグにいる親戚の画家、アントン・モーヴを訪ねます。

アントン・モーヴ(1838~1888年)は、母方の親戚アリエット・カーベントゥスと結婚していた、ハーグ派の人気画家。ゴッホにとっては、数少ない「芸術の道を歩む先輩」でした。

父ドルスは親戚に迷惑をかけることを案じ、仕送りを提案しますが、ゴッホはこれを拒否。その一方でモーヴから100グルテンという大金を借りてアトリエを確保し、テオに「やったよ!」と報告。ところが、ゴッホの勝手な行動に激怒したテオからは、しばらく返事が来ませんでした。

家具や画材であっという間にお金を使い果たしたゴッホは、急いでテオに手紙を出します。

「ねえ、テオ、いったいどうしたというんだい?この前の僕の手紙は着かなかったのかい?〔……〕ここ二、三日というもの僕は本当にポケットに無一文になってしまっている。無論のこと僕は、一月のひと月分として少なくとも100フランは送ってもらえるものとすっかり思い込んでいたのだ。」11

これに対して普段温厚なテオも怒り心頭。

「忌々しい話だよ、いったいあんな具合にお父さんやお母さんの生活を苦い味のものにしてぶち壊すなんて、何であんたはそんなに子供じみた、ぬけぬけとした振る舞いに出たんだね?」

「いつかはあなたがこの問題でこんなにも心無い振る舞いに出たことを後悔するだろうことは確かだよ」12

それでもゴッホは謝ることなく、「僕は悪くない」「後悔する暇もない」と言い張ります。ついには「テルステーフに頼んで金を借りるぞ」と脅しにかかり、資金の早急な送金を要求しました。

「僕の仕事ぶりがフル・スピードで進むかハーフ・スピードで進むか全然お手上げになるかは、往々にして僕のポケットにカネがあるかないか次第ということになるのだ」

「できるだけ早く2月分のおカネを送ってくれ」13

…こうしてゴッホの暴走は、さらに加速していくのでした。

モーヴへの師事

念願のアトリエを手に入れたゴッホは、モーヴのもとで水彩や油彩の指導を受け始めます。絵を始めて1年あまりの初心者に対して、モーヴは熱心に時間を割き、「間もなく自身で幾らか稼げる日が来るだろう」と励ましました。

「僕はモーブが大変好きだし彼とは共感する。僕は彼の仕事が好きだし、自分は彼から教わることができて幸いだと思う。」14

とゴッホも感謝の気持ちを綴っています。

しかし、創作に熱が入りすぎると、持ち前の癇癪が顔を出してしまうことも。あるとき、カンヴァスに触れすぎるゴッホをモーヴが注意すると、彼は真っ向から反発します。

「一体、それがどうだと言うんですか。たとえ、踵で描こうと、絵が上手く行って、正しい効果が出れば、かまわんじゃないですか。」15

さらには、石膏像を使ったデッサンを勧められると、

「もう二度と俺に向かって石膏の話は持ち出すなよ、俺には我慢できんからな」16

と怒鳴り、癇癪を起しました。これにはモーヴもドン引きだったでしょう。

こうしたゴッホの不遜な態度から、モーヴは徐々に距離を置くようになっていきました。

シーンとの出会いとモーヴとの決裂

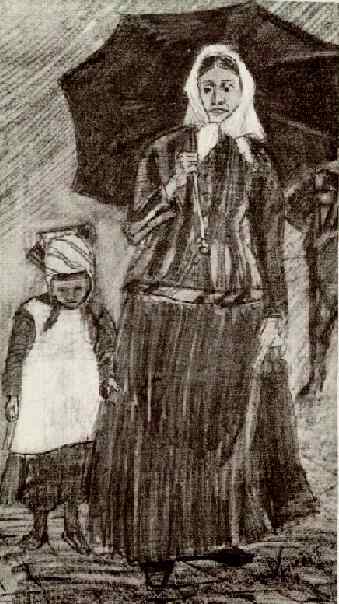

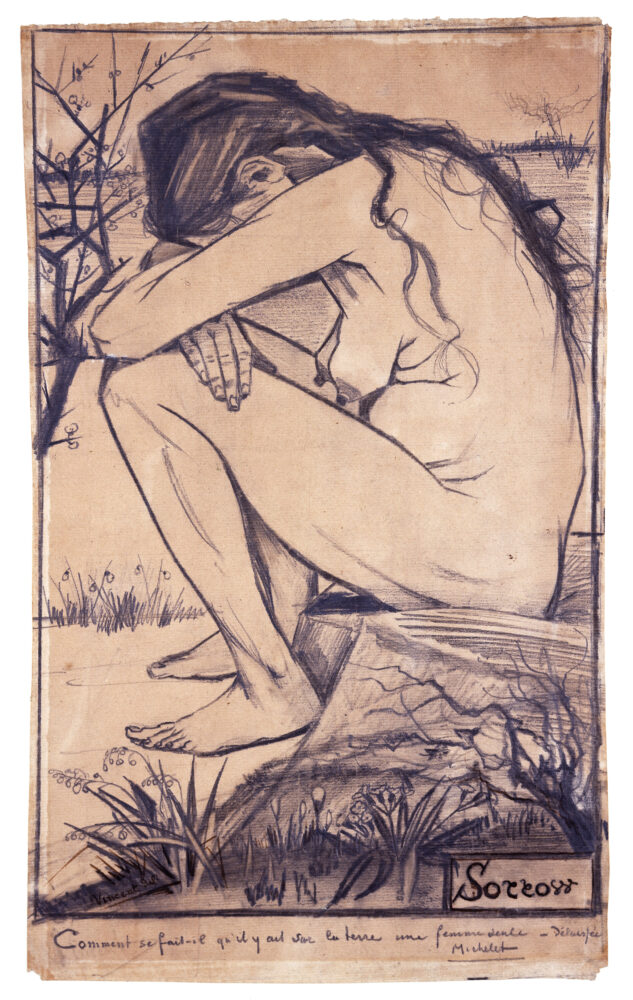

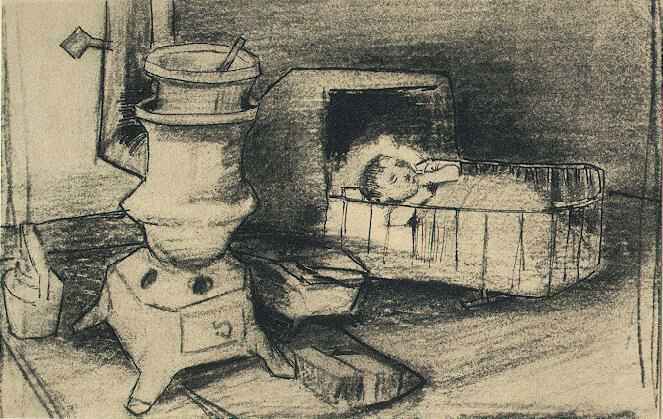

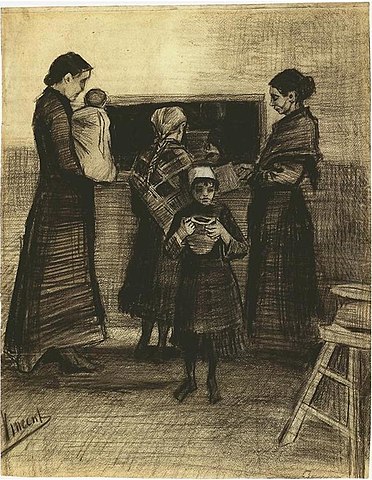

ゴッホはブリュッセル時代と同じように、路上で見つけたモデルを自宅に招いて制作を続けていました。そんな中で出会ったのが、妊娠中の娼婦クラシーナ・マリア・ホルニク、通称シーンです。

ゴッホは彼女とその家族(母親と娘)に心を寄せ、生活を援助するようになります。

当時の社会では、娼婦に対する偏見が強く、しかもゴッホの援助は自分の稼ぎではなく、テオからの仕送りを使ったものでした。このため、ゴッホはシーンの存在を周囲に隠していました。

しかし、頻繁にアトリエを訪れていたモーヴやテルステーフは、シーンの存在にすぐ気づきます。やがてモーヴは連絡を絶ち、ついには街でゴッホとばったり出会った際、こう言い放ちました。

「君には不道徳なところがある」「俺は決して君に会いには行かない。万事おしまいだ」17

白状と脅迫

かつては援助を渋ったテルステーフも、ハーグではアトリエに足を運んで作品を見てくれるなど、それなりに気にかけていました。しかし、ゴッホの浪費癖や不品行ぶりに気づいたテルステーフはゴッホに警告しました。

「君がもうテオからこれ以上カネをもらわないように手配するつもりだ」18

ゴッホは隠しきれないと判断し、テオにシーンとその家族について白状し、同情を求めます。ゴッホが何より恐れていたのは、テオが送金を停止することでした。

「この冬、一人の身ごもった女に出くわした。〔……〕彼女は窮乏のあまり、昔の生活へ戻らざるを得まい。〔……〕君らは僕のパンを手中に制している。君らはそれを僕から取り上げるつもりだろうか」19

そして次の手紙では、こんな言葉で開き直ります。

「僕は君に、何であれいろんな費用を負うてくれと頼むつもりはない。それどころか、君がカネを削減してきても完全に送金を停止してしまってもいいんだぜ〔……〕たぶん君以外にも進んで僕に暮らしをたてて行けるようにしてくれる人たちもいるかもしれないね」20

さらには、月150フランが必要だと具体的な金額まで提示し、シーンとの結婚を宣言しました。

そして、こう締めくくります。

「君が援助を撤回しようとしていることが定かに分かれば〔……〕僕は落胆してしまうだろう。そうなったらクリスティン(シーン)も子供もひどい目に会うだろう。〔……〕僕をぶん殴ったり僕の首(それからクリスティンと子供の首もだ)をちょん切ったりする前にもう一晩寝てよく考えてくれ」21

情に訴え、怒り、そして脅す——。

この頃、モーヴやテルステーフと疎遠になったゴッホにとって、頼れるのはテオただ一人でした。懇願と強がりを行き来するゴッホの姿に、彼の不安定な精神状態がにじみ出ています。

不毛なやり取りを重ねた末、最終的にはテオが根負けしました。ゴッホは、テオからの援助を月150フランに増額してもらうことに成功し、シーンとその家族とともに新たなアパートでの生活を始めることになったのです。

淋病感染。父の訪問

1882年6月(29歳)、ゴッホからテオに「病院にいる」という手紙が届きます。彼は淋病に感染(おそらくシーンが原因)し、ハーグの病院に入院していました。

「当分僕はこの病院にいる。でも入院は二週間だけだろう。三週間にわたって僕は不眠と微熱に悩み、放尿が苦痛だった。かくてはどうも、いわゆる『淋病』が実際あるのらしいよ。ただしほんの軽症だがね。」22

シーンやテルステーフが見舞いに訪れる中、意外な人物が姿を現します。

それは、昨年のクリスマスに喧嘩別れした父ドルスでした。

ドルスはゴッホに、退院後に一度エッテンへ帰省するよう提案し、和解の意志を示します。

ハーグに来たばかりの頃は父からの援助を断固拒否していたゴッホですが、モーヴやテルステーフとの関係が冷えた今、父の提案に少し心が動きます。

しかし、シーンとの同棲生活があるため、結局は帰省を断ってしまいました。

ゴッホは父にシーンの存在を打ち明けませんでしたが、ドルスは彼が扉の方を落ち着きなく気にしている様子に気づきます。

「まるで、私に会わせたくない誰かを待っているようだった」と。

それでもドルスは、問い詰めることなくそのまま去っていきました。

シーンとの同棲。テルステーフとの決別

1882年7月初旬、ゴッホは無事に退院します。

一方、シーンはゴッホの退院前にライデンの病院で男児を出産し、ハーグのアパートに戻っていました。

そんな中、テルステーフが訪ねてきます。

子どもが生まれ、幸せな気分に浸っていたゴッホは、テルステーフの優しい言葉を期待しました。

しかし、返ってきたのは冷たい反応でした。

「あの女とあの子供、これはいったいどうしたわけなんだ?」

ゴッホが返答に困っていると、テルステーフは怒りをあらわにします。

「俺の方が気が違っていたとでも言うのかい?こんなことは明らかに、不健全な精神と性癖のなせるわざだったんだ」23

ゴッホを長年支えてきたテルステーフも、これには完全に失望。

最後にこう言い残し、彼の前から去っていきます。

「お前はあの女を不幸にするするだろう」

テオはシーンについて「計算ずく」と批難しました。

しかしいずれにしろ、シーンは生まれてきた子にゴッホのミドルネームと同じ「ウィレム」と名付けました。

新たな挑戦

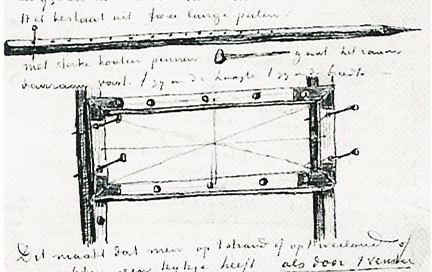

絵を始めて2年。ゴッホは長らく、扱いの難しさから油絵具を避け、素描ばかり描いてきました。しかし、シーンとの一件を通じて金銭的な自立の必要性を痛感した彼は、「売れる作品」を模索し、水彩画やリトグラフに挑戦します。

中でも石版画(リトグラフ)は大量に複製できる点に魅力を感じ、取り組みましたが、技術が未熟だったため、思うような成果は得られませんでした。このため現存する石版画はわずか数点にとどまっています。

こうした新たな挑戦もむなしく、ゴッホの作品が売れることはありませんでした。

シーンとの別れ

ゴッホとシーンの同棲生活は1年以上続きましたが、1883年5月頃からゴッホはテオへの手紙にシーンへの不満を書き始めます。

「時として彼女(シーン)の癇癪は僕にとってもほとんど耐え難いくらいのもの——荒々しく、禍々しく、悪いものとなる」25

一方で、ゴッホは依然として多くのモデルを雇い、素描に打ち込んでいました。

特にスープ配給所を描いた際にはその光景に感動し、アトリエを「貧しい人々の避難所」にしようという大胆な計画を立て始めます。

問題は、その費用を誰が負担するのかということ。しかし、ゴッホの計画にはそんな現実的な視点はありません。

「もっともっとたくさんのモデルたち、貧しい人々のそっくり一群ぐらいを使って勉強をすることが僕の理想だ。その連中のためにはアトリエが、冬の日かそれとも仕事にあぶれたり酷く食いつめたりした時の避難場所みたいなぐあいになるだろうよ。連中がそこへ来れば、そこでは自分たちのために火も食事も飲み物もあるし、少しばかりのカネを稼ぐこともできることが判るだろう。〔……〕ちょうど今のところ、僕は数人のモデルで我慢をして、もっぱらその数人にかかりっきりさ——これ以上は独りも倹約できず、もう少し多くの人間が要り様になるだろう。」26

当時ゴッホは、アパートにシーンと赤ん坊、さらに彼女の母親まで住まわせていました。生活費はもちろん、すべて弟テオの仕送りに頼っていたのです。そんな状況で、今度は炊き出し場まで作ろうというのですから、テオはあきれ果ててしまいました。

これまでゴッホの無分別な要求をできる限り受け入れてきたテオでしたが、彼自身の財政状況も厳しく、勤務先グーピル商会の業績も低迷していました。さすがのテオも我慢の限界を迎えます。

1883年8月、テオはハーグにいるゴッホを訪ね、ついに最後通告を突きつけます。今後もこの生活が続くようであれば送金の保証はできないと明言し、生活を立て直すにはシーンとの関係を清算する必要があると強く訴えました。

テオはすぐにパリへ戻ります。ゴッホは手紙であれこれと言い訳を並べ、同情を引こうとしますが、テオは一歩も譲りませんでした。そしてついに、ゴッホはシーンとの別れを決断します。

シーンはゴッホと別れた後、子供たちを家族に預け、裁縫、給仕、娼婦の仕事に就き、1901年に船員と結婚しますが、1904年入水自殺によりこの世を去ります。

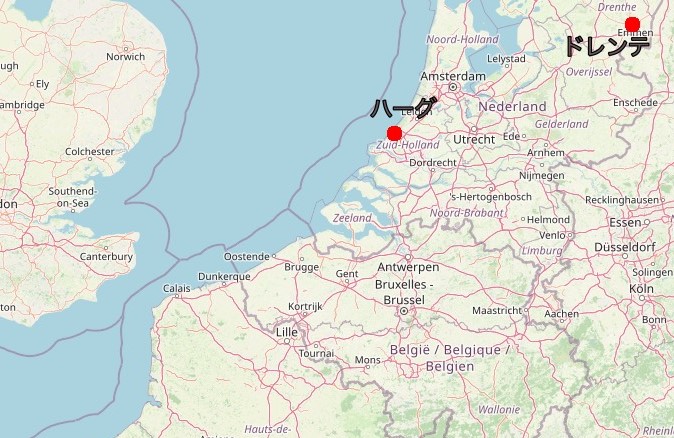

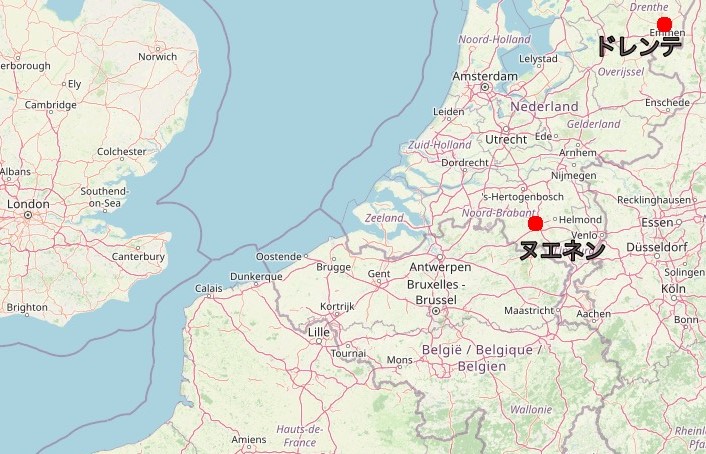

ドレンテへ

1883年9月、30歳になったゴッホは、ハーグから北東に150km以上も離れたドレンテ州ホーヘフェーンへ引っ越しました。実は一度はヌエネンの実家(父ドルスの転勤で家族はエッテンから移住していた)に戻ることも考えていたのですが、テオから「ブラバント(南オランダ全域)には近づくな」と釘を刺されていました(ケーやシーンの件が関係していたのでしょう)。そこで、以前ラッパルトにすすめられていたドレンテへの移住を決めたのです。

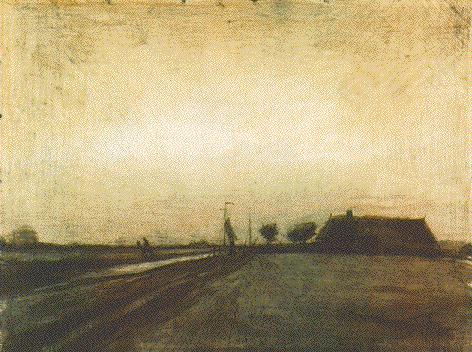

豊かな自然に囲まれたこの地で、ゴッホはまた筆を取り制作に励んでいきます。

ドレンテ滞在中に描かれたのは、風景画が中心。人物画はほとんど見られません。その理由は、手紙の中にハッキリと記されています。

「ここのヒースではぼくはモデルに困らされた。彼らは僕を嘲笑したり、からかったりした。少なくともこの土地の標準からすれば割のいいカネを払ってやったにもかかわらず、モデルたちの意地悪のためにせっかく始めた人物の習作を完成できずに終わった」27

都会のハーグと違って、ドレンテでは人付き合いもうまくいかず、かなりの孤独を感じていたようです。ハーグではシーンとその家族、そしてテルステーフやモーヴの訪問など、それなりに人との関わりがありましたが、ドレンテには知人もおらず、モデルすら確保が困難でした。

孤独に耐えきれなくなったゴッホは、弟テオに「グーピルを辞めてドレンテへ来て、一緒に絵を描こう」「画家になれ」と強く訴えるようになります。その訴えは徐々に真剣味を増し、次第に妄想に近い内容も手紙に綴るようになります。

「僕らは少なくとも月に最低150フランは必要だろう。200フランあればなおいい。その為には信用貸しを見つけねばなるまい。その担保がないわけではない。僕らの作品がその担保となるだろう。」28

実際問題として、まだ評価も定まらない画家の作品を担保にしてお金を貸してくれる人なんて、そう簡単にいるはずがありません。もちろん、テオがこの無茶なプランに同意することはありませんでした。

生活も限界に近づいたゴッホは、わずか3カ月でドレンテを離れることになります。自然に囲まれた静かな土地も、彼の孤独を癒すには足りなかったようです。

ヌエネンへ

帰還

1883年12月、30歳になったゴッホは、ドレンテを離れ、両親が暮らすヌエネンの牧師館へと戻ってきました。

久しぶりの帰還に家族は歓迎ムード……と思いきや、父ドルスとのあいだにはやはり一触即発の空気が。

ゴッホは、かつて家を追い出された件について、父に強い口調で訴えかけます。

「お父さんがやはり僕を家から追い出すようなことはすべきではなかった〔……〕お父さんの心の中には自分の行為が正しかったということへの疑念の影が全然見受けられない」29

これに対してドルスは反論します。

「私はあの時自分のやったことを決して後悔はしていない。いつだって私はお前のためによかれかしとおもってやっているのだ」「お前はこの私を手をついて謝らせたいのか」30

2人のやりとりは平行線をたどり、しばらく険悪なムードが続きました。

しかし、2週間ほどで折れたのは父・ドルスのほうでした。

ゴッホはラッパルト家の支援と比べて「自分にはアトリエすらない」と不満を漏らしていたのですが、それを気にしたのか、ドルスは洗濯場として使っていた一室をアトリエとして提供してくれることに。

不器用ながらも歩み寄ろうとする父の姿がそこにありました。

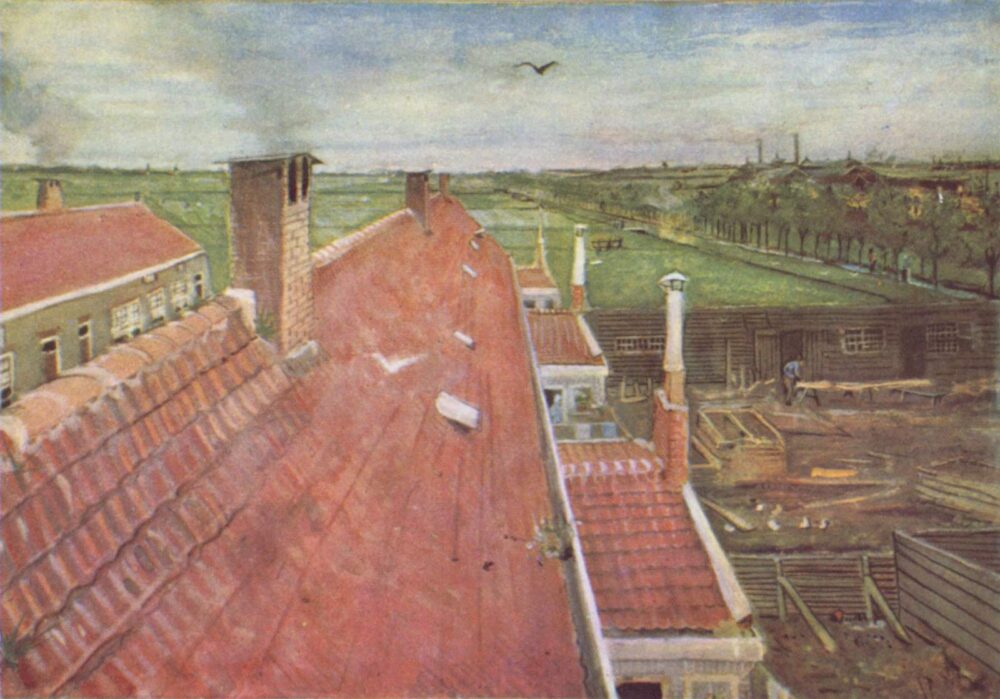

左手が牧師館。中央がゴッホのアトリエです。

画像 by: A. J. van der Wal

1884年1月、家族にまた一つ試練が訪れます。母アンナが転倒し、大腿骨を骨折してしまったのです。

事故の知らせを受けたゴッホは、すぐに弟テオに手紙を送りました。

「お母さんが事故にあわれたのだ。ヘルモントで汽車から降りようとして脚を怪我されたのだ」

「僕はお父さんにこのカネを自由に使っていいと話したのだ。他のことは我慢して後回しにしてもいいわけだ」

「こんなときに僕が家に来ていたのは良かったと思っている。今度の事故のために(僕が両親と意見の相違を来していた)いくつかの問題がすっかり後ろの方へ追いやられてしまったので、我々はとても調子よく行っている」31

ゴッホはテオからの仕送りを父に差し出し、アンナの看護に尽力しました。また、緊急時のために自作の担架も用意するなど、かいがいしさを見せます。

この事件をきっかけに、家族との関係は次第に好転していくように思われました。

テオとの契約

ヌエネンで父と大げんかしたことを知った弟テオは、怒り心頭。「情けない奴だ」と兄ゴッホを手紙で痛烈に非難します。

するとゴッホも負けじと反論。長文の手紙で「悪いのは父のほうだ」と主張し、自分の正当性を熱く訴えました。

ところが、このやりとりはすぐに別の火種へと飛び火します。ゴッホは、自分の作品が全く売れていないことを持ち出し、「自立できないのはテオのせいだ」と責任転嫁を始めたのです。

「君は今まで僕のために一枚だって売ってくれたためしがない、いや、実際君は一度も売ってみようとさえしなかったのだ」32

「君からいつも受け取っているカネが第一に何かお情け次第のものとして、第二にいわば哀れな愚か者への施しとして見られている」

「僕は全然見も知らぬ人たちから一週間に少なくとも三度は『どうしたわけであなたは絵を売らないのですか』などと尋ねられた。こんな事情の中で日々どれだけ楽しい生活が送れよう」

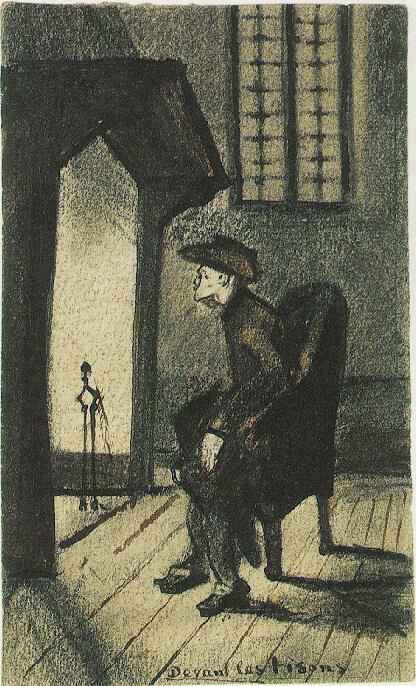

ゴッホは枝を刈られた木をモチーフにすることを好みました。幹の無骨な凹凸を丁寧なハッチングで描いています。

さらに、テオからの仕送りは自身が稼いだものであることにしたいと言い出します。

「僕の作品を君の所へ送らせてくれ、それを君は好きなようにしたらいい。ただし、三月以降君から受け取るカネは僕が稼いだカネであるということにしたいのだ」33

自由に創作をしたい、干渉されたくないという思いから出たこの提案。とはいえ、援助しているテオの立場からすれば、あまりにも身勝手です。

でも、これを拒めばどうなるか——。ヌエネンで高齢の両親がまたゴッホの癇癪に振り回されるのは目に見えていました。

結局、テオが最終的には折れるしかありませんでした。ゴッホのやり方に納得はできなくても、兄を支える道を選んだのです。

画面は暗く色彩に欠けます。当時、印象派を推していたテオにとってゴッホの絵は売り物からほど遠いものでした。

孤立

1884年の夏、ゴッホは母アンナの看病に来ていたマルホット・ベーヘマンと恋仲になります。結婚の話にまで発展しましたが、家族からの猛反対にあってしまいました。

以前のシーンの件がトラウマとなっていたゴッホ家は、また問題を起こすのではと警戒。そして、ベーヘマン家の方も「奇妙で迷惑な絵描き小僧」との結婚など許せるはずもありませんでした。亜麻布工場を所有するベーヘマン家は、ゴッホが財産目当てではないかと疑ったのです。

9月、結婚を諦めざるを得なかったマルホットは絶望し、毒薬ストリキニーネを服用して自殺を図ります。幸い一命は取りとめましたが、事件を恐れた家族によって、彼女はすぐにユトレヒトへ移されてしまいました。

画像:by Daan0416

10月にはラッパルトがヌエネンを訪ね、ゴッホとともに制作を行います。しかし今回は前回のような和やかな時間にはなりませんでした。

ラッパルトは順調にキャリアを積み、ロンドン万博では銀賞、国内展にも出品されるなど、実績を重ねていました。これに対して、ゴッホは嫉妬を隠せず、制作中にラッパルトの作品をしつこく批判。ついにラッパルトの怒りを買い、関係は険悪なものになってしまいます。

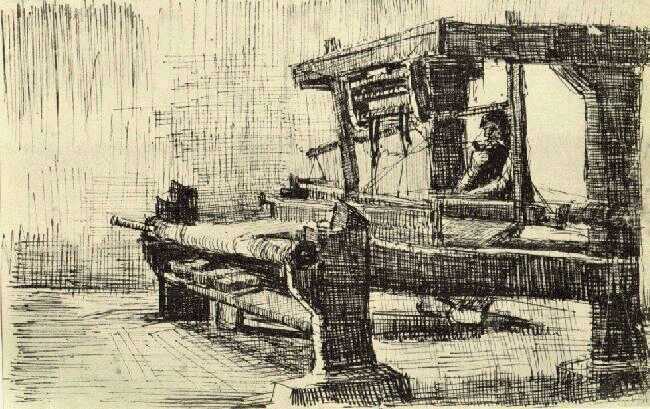

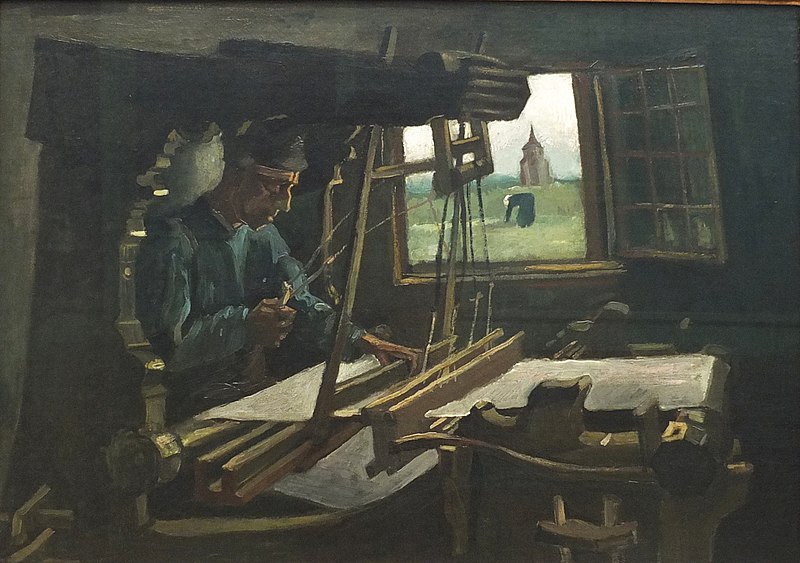

ラッパルトはゴッホと一緒にヌエネンの農家や織工を訪ね、彼らを描きました。

両親の嘆き

マルホットの自殺未遂事件はすぐに噂として広まり、ゴッホ本人だけでなく、ゴッホ家と牧師館そのものが地域社会の中で孤立してしまいます。

両親はテオへの手紙で胸の内をこう漏らしています。

「フィンセントとマルホットのために、人々と我々の関係は変わってしまった」

「彼と出くわすのが嫌で、人々は我々に会いに来なくなった。少なくとも隣人たちは。そして彼らの判断は正しいと言わざるを得ない」34

家庭の中でも、ゴッホはますます孤立していきます。ある日の夕食中、突然彼が父ドルスに激怒した出来事を、かつての友人ラッパルトはこう記しています。

「怒りの余り、彼(ゴッホ)は肉切りナイフをボンから摑むや、席を蹴って立ち上がり、当惑する老人を威嚇したのだ」35

両親は、息子の行動に対して心配と同時に恐れすら感じていました。テオに宛てた手紙には、どうしようもない悲痛な思いが綴られています。

「フィンセントは非常に激しやすい…その行動は、ますます不可解になる一方だ…悲憤に囚われ、安らぎはどこにもない…神よお助けください」36

もはや、かつて尊敬を集めていた父ドルスでさえ、暴走する息子に対してどうすることもできませんでした。

そんな年老いた父にゴッホは容赦しません。父をかばったテオに対しては、怒りを爆発させるような手紙を送っています。

「お父さんは僕に対して全く幾度となく、実にひどい疑惑をさしはさんだ。〔……〕ところが、それにもかかわらず、いつもお父さんは『ねえ、きみ』と呼ぶのだ。あんなことをしておきながらだよ。〔……〕ある日、僕は率直に言ったのだ、『僕をそんなふうに思っている限りはねえきみなどと呼ばないで下さい』と。僕をそんな風に考えるものは僕の友達ではなくて、敵なのだ。〔……〕はっきり言っておくが、お父さんや君と妥協するような約束は絶対にしない。この点はしっかり肝に銘じてほしい」37

ヌエネンに移って1年以上。ゴッホと父との衝突は収まる気配がなく、むしろ悪化していました。

しかし、この果てしない抗争は、父ドルスの突然の死によって、思わぬ形で幕を下ろすことになります。

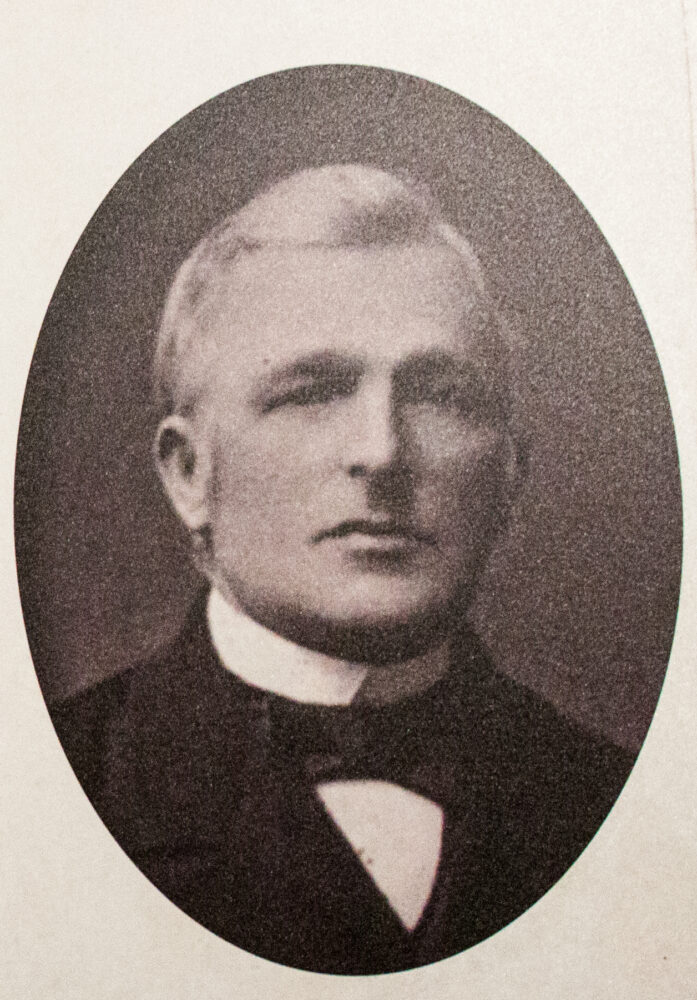

父の死

1822~1885

1885年3月26日。

その日、父ドルスは近郊の町ゲルドロップで塀の修理をしたあと、友人と会食し、さらにピアノの独奏会にも参加していました。ゲルドロップはヌエネンからおよそ8キロ離れていて、しかもその夜は春目前にもかかわらず雪が降り、凍えるような寒さでした。そんな中、ドルスは徒歩で帰宅します。

午後7時半ごろ。牧師館の扉がガタガタと揺れる音に気づいた女中が玄関を開けると、ドルスが彼女にもたれかかるように倒れこんできました。

意識はなく、居間に運ばれて救命措置がとられましたが、すでに手遅れでした。

死因は広範囲に及ぶ血栓症。突然のことでした。

翌日、ゴッホはパリのテオに電報を打ちます。

「父が脳卒中で倒れた。至急戻れ。だがもう手遅れの様だ」

3月30日。ゴッホの32歳の誕生日の日に、父の葬儀が行われました。

突然の死を前に、ゴッホは呆然とし、かつてエッテンのアールセン家で感情が高ぶったあの時のような“熱”は、もう湧いてきませんでした。

父の死について、彼はテオへの手紙でわずか数行だけ触れただけ。以降、その話題に触れることはありません。

「最初のいく日かはいつもと違ってまるで仕事が手につかなかったと君は書いているが、僕も君と同じ気持ちだった。僕の方も全くその通りだった。実際、あの何日間は、僕らにとって容易に忘れられぬ日々にとなるだろう」38

ただひとつ。

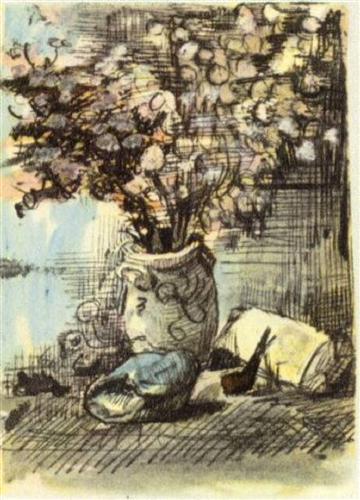

ゴッホは父の煙草入れとパイプをモチーフにした静物画を描き、テオへの手紙に同封しています。

「前景にあるのはお父さんの煙草入れとパイプだ。もし、君が欲しいと言うなら、もちろん、喜んで君に上げる」

ゴッホは、弱者や病人に対しては深い同情を抱き、誠実に接する人でした。

ボリナージュで傷ついた炭鉱夫を介抱した時も、最近転倒した母を献身的に看病した時も、彼の優しさは本物だったのです。

しかし――

その優しさは、疲れ切った父には向けられませんでした。

妻アンナの看病や、息子の奇行への対処に心をすり減らしていた父。けれど、ゴッホはそれに気づかず、父を「敵」とまで呼び、関係を修復しようとはしませんでした。

もはや、口先だけの後悔や謝罪では、赦しを乞うことなどできない。

絵を描くこと――それが、ゴッホにできた唯一の追悼だったのかもしれません。

手紙に同封された素描。ドルスのパイプと煙草入れが描かれています。

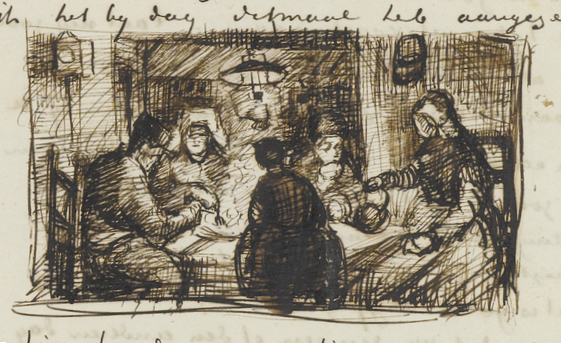

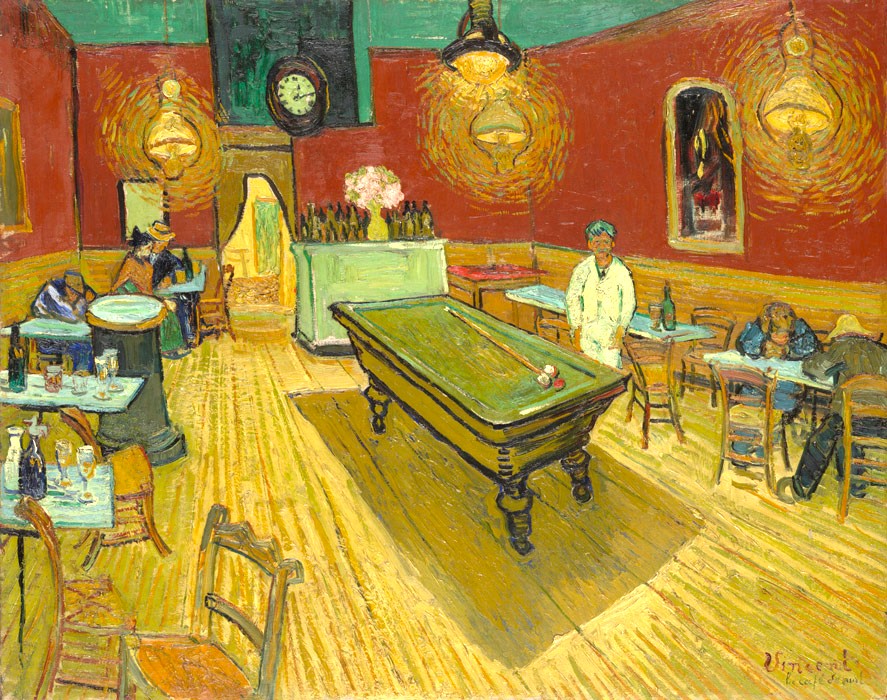

オランダ時代の大作《ジャガイモを食べる人々》

構想のはじまり

時は少しさかのぼり、1884年11月初旬のこと。

ゴッホは焦っていました。親友ラッパルトが、ロンドン万国博覧会で銀賞を受賞したという知らせを聞いたからです。

焦燥の中でゴッホが取った行動は、かつて親しかった二人――ハーグの画家モーヴと画商テルステーフに、復縁を願う手紙を出すことでした。

当時のオランダ美術界で実績ある二人との関係を回復すれば、自分の将来にも光が差すと考えたのです。

けれど――返ってきたのは、どちらからも「拒絶」の返事。

それでも、ゴッホはめげませんでした。

心の奥に火がともるように、創作への情熱は燃え続けていたのです。

大作への意欲

さらにその数カ月後、父の死を迎える3週間ほど前。

弟テオが「パリのサロンに作品を出してみたら?」と声をかけてきます。

ところがゴッホは、締切が間近であることを理由に、これを断ります。けれど、その返事の中には、こんなふうに意気込みがにじんでいました。

「僕と言えば、いまだに一枚の油絵も、下手をすると一枚の素描すら世にしめすことができない。だが、習作を僕はやっている。〔……〕どこまでが習作で、どこからがタブローだなどと簡単に言えるものではない。僕は今色々ともっと手の込んだ作品を描く構想をねっている」39

出品こそ見送ったものの、ゴッホは“周囲を驚かせるような大作”に取りかかる覚悟を決めていたのです。

現場主義の制作

ゴッホはヌエネンの農家に足しげく通いながら、着実に大作の構想を練っていきます。

農家に暮らす人々の顔つき、手のしわ、日暮れどきのランプの光に照らされた表情――

日々の暮らしの中に、ゴッホは「描くべきリアリティ」があると信じて疑いませんでした。

こうして、のちに“オランダ時代の最高傑作”と称されることになる《ジャガイモを食べる人々》の制作は進んでいきました。

フォークを握る手は「ジャガイモを食べる人々」の中央左の女性の手のスケッチであると思われます。

色が暗くても、それが「本物」

1885年5月初旬、ついに《ジャガイモを食べる人々》が完成しました。ゴッホのオランダ時代を代表するこの作品は、今では“傑作”として知られていますが、その色づかいはとても地味。画面全体は灰色や茶色などの中間色で覆われ、どこか重たく、暗い印象を受けます。

実はこの頃、画商の弟テオからは「もっと画面を明るくした方がいい」と、何度も助言されていました。でも、ゴッホは頑として譲りません。

「君が『あまりに黒すぎる』という言葉で何を言いたいのかは僕にももう充分に分かっている。しかし、他面、例えば灰色の空が常に固有色で描かれなければならぬというのはまだどうしても僕には納得できないのだ」40

そして、ゴッホがこの作品に込めた思いは、さらに踏み込んだものでした。

「もし、百姓の絵にベーコンの煙や馬鈴薯の湯気の匂いがしたら、しめたものだ。そいつは不健全じゃない。厩(うまや)に肥しのにおいがしたら、しめたものだ。まさしく、それは本物の厩だ。畠が熟れ麦とか馬鈴薯とか鳥糞や肥しのにおいを発散していたら、そいつは健全だ、ことに都会人にとってはね。こうした絵は彼らに何事かを教えることが出来よう。だが、香水の香りをさせることなんか百姓の絵には用のないことだ」

「僕は、ランプの光の下で馬鈴薯を食べているこれらの人たちが、今皿に伸ばしているその手で土を掘ったのだということを強調しようと努めたのだ。だから、この絵は『手の労働』を語っているのであり、いかに彼らが正直に自分たちの糧を稼いだかを語っているのだ」41

ゴッホが描こうとしたのは、農民たちの“素の暮らし”でした。働いた手で食べる夕食。ぼんやりとしたランプの灯りの下で、家族が寄り添い、黙々と食卓を囲む。そこにこそ「真実」があると信じていたのです。

とはいえ、色彩への関心がなかったわけではありません。

手紙の中では、シャルル・ブランの著書『デッサン芸術の文法(Grammaire des arts du dessin)』を引用しながら、破調色(たとえば灰赤色や灰青色など)を組み合わせることで、中間色だけでも豊かな色彩表現ができると語っています。

たしかに《ジャガイモを食べる人々》は、パッと見て鮮やかとは言えません。でも、ゴッホにとっては「色」をどう扱うかを初めて本気で考えた、大切な一歩でもあったのです。

たとえ評価されなくても…

完成した《ジャガイモを食べる人々》は、パリのテオの元に送られました。

テオは母アンナ宛てに「何人かの人に見せたけど、特に画家たちは良い感触を持っていたよ」と伝えます。

しかし実際には数名に見せただけで、大々的に「ジャガイモを食べる人々」を展示することはありませんでした。それはテオ自身が《ジャガイモを食べる人々》に良い印象を持っていなかったからに他なりません。

それでもゴッホ自身は、この絵に強い誇りを持ち続けました。

後年の1887年、彼は末妹ウィレミーンにこんな手紙を送っています。

「僕自身の仕事については『ヌエネンで描いた馬鈴薯を食べる人たちの絵は結局最上のものだ』と思っている。」42

さらに1890年、亡くなるわずか3か月前には、テオに向けてこう綴りました。

「僕の昔のデッサンで人物を描いたものを送ってください。ランプの光りの下で「夕食をしている百姓」のあの油絵(ジャガイモを食べる人々)を描き直してみようと思っているのだ。〔……〕君がまだあの絵を持っているようなら、今なら記憶であれよりも良いものが作れると思う。」43

画家として成熟し、色彩豊かな作品を生み出していた晩年のゴッホ。それでも彼は、初期のこの一枚を「描き直す価値がある」と思っていたのです。

残念ながら再制作は実現せず、構想スケッチだけが残されました。

10年という短い画業のなかで、何度も画風を変えたゴッホ。

けれどこの《ジャガイモを食べる人々》だけは、最後まで「自分の傑作」として胸に抱き続けたのです。

暗い色調で描かれた初期の作品ですが、この一枚には、ゴッホの芸術にかける理念と魂が込められているのです。

周囲との決別、そして祖国オランダとの別れ

ラッパルトとの絶交

リトグラフは印刷するときに画像が鏡像状に左右が反転してしまいますが、ゴッホはそれを考慮しなかったようです。

1885年5月、ゴッホは「ジャガイモを食べる人々」のリトグラフ版を作成し、友人ラッパルトへ送りました。しかし、返ってきたラッパルトの返事は、期待とはまるで違う、手厳しい返事でした。

ラッパルトは次のように酷評しています。

「あんな作品は本気で描いたものじゃないという僕の意見には君も賛成だろう。〔……〕どうして、動きというものを研究しなかったんだい?あの人物たちは、単にポーズをとっているだけじゃないか。〔……〕右側にいる男はどうして、膝や腹や肺を持つことを許されないのか?そんなものは背中についているのか?〔……〕また、左手の女は、鼻の代わりに、端に小さな立方体の付いたパイプの軸をつけていなけらばならないのか?こんなやり方で仕事をしながら、君は、ミレーやブルトンの名前を呼び出そうというのかい?勝手にするがいい!僕の考えでは、芸術というものは、このように無神経に扱われるには、余りにも崇高なものなんだよ」44

まさにボロクソ。この返事にゴッホは案の定、激怒。

返ってきた手紙を突き返したうえで、ゴッホは改めて怒りの長文を書き綴りました。

「君は、僕が人物の形態に注意を払わないと繰り返し書いていたね、そんなものに注意を払うのは、僕にとってはつまらぬことなんだ。それにそういう根拠もないことを口走るのは、君らしくない振る舞いだ。〔……〕実に悲しいことだが君は僕にはほとんど何の役にも立たなかった。それに、こんなことを言うのは最初で最後だから僕の率直な言葉に腹を立てないでほしいが、僕は、君の友情ほど干からびた友情を見たことがないよ。〔……〕君が僕と絶交したいのなら僕としては別に構わない。」45

そして、やり取りの末にゴッホは最終通告を送ります。

「誠心誠意か、御破算にするかどちらかだ。これが僕の最後の言葉だよ。僕は、君が最近何通貨の手紙で書いたことを、率直かつ無条件に、取り消してほしいのだ。先ず最初に、僕が送り返したあの手紙だ。〔……〕あの手紙で言ったことを無条件で取り消せば、僕たちはまた友達になれるだろう」46

……でも、それはラッパルトには通じませんでした。

弟のテオには何度もこうした“最終通告”を繰り返してきたゴッホ。実際、テオはそれを受け入れて支え続けてくれました。

けれど、ラッパルトは血のつながらない友人です。そんな強引なやり方に付き合いきれず、彼は沈黙を選びました。

そしてそのまま、ゴッホとの関係は途絶えてしまいます。

出国──オランダとの別れ

1885年7月、ゴッホ(当時32歳)にとって決定的な出来事が起こります。

《ジャガイモを食べる人々》のモデルを務めたホルディナ・デ・フロートの妊娠が発覚。

そして、真っ先に疑いの目が向けられたのが……他でもない、彼女の家にしょっちゅう出入りしていたゴッホでした。

かねてから村では「絵描き小僧」としてのゴッホの評判は良くありませんでした。かつてのスキャンダル(マルホット・ベーヘマンとの関係)もあり、村人たちの間では“厄介者”というレッテルが貼られていたのです。

この疑惑を完全に晴らすことはできず、ついには地元のカトリック教会が「ゴッホのモデルになること」を禁じるよう、信徒たちに通達。

こうしてゴッホは、人物画の制作手段そのものを失ってしまいました。

さらに追い打ちをかけるように、父ドルスの死後、家族との関係も冷え込んでいきます。

母や妹たちとは別居状態。とくに妹のアンナは、後年こう語っています。

「(ゴッホは)やりたい放題で、皆を不快にさせていました。父さんだって、そういうことに悩まされたに違いありません」47

ゴッホの振る舞いに愛想をつかしたアンナは、母の心労を案じ、ゴッホに家を出るよう強く迫ります。

そして、ゴッホはついにヌエネンを去る決意をします。

旅立ちの前、知人のアントン・ケルセマーケルスの元を訪れたゴッホは、別れのしるしとして秋の風景を描いた習作を残しました。

サインがなかったことに気づいたケルセマーケルスが尋ねると、ゴッホはこう返しています。

「多分、またいつか戻って来ますよ。しかし、今はサインの必要はないでしょう。のちになれば誰もが、僕の作品だときっと見て取ってくれるでしょうし、死ねば僕のことを書くでしょう。僕が生きながらえている間は、それを心掛けるようにしましょう。」48

そう語ったゴッホ。1885年11月、彼はヌエネンを後にします。

「そのうち家族との関係も元に戻って、一緒に暮らせる日が来るだろう」

そんな希望を抱いていましたが……彼が再びオランダの地を踏むことは、二度とありませんでした。

第2部「オランダ時代」のまとめ

聖職者の道をあきらめたゴッホが、新たに選んだのは「画家」という生き方でした。

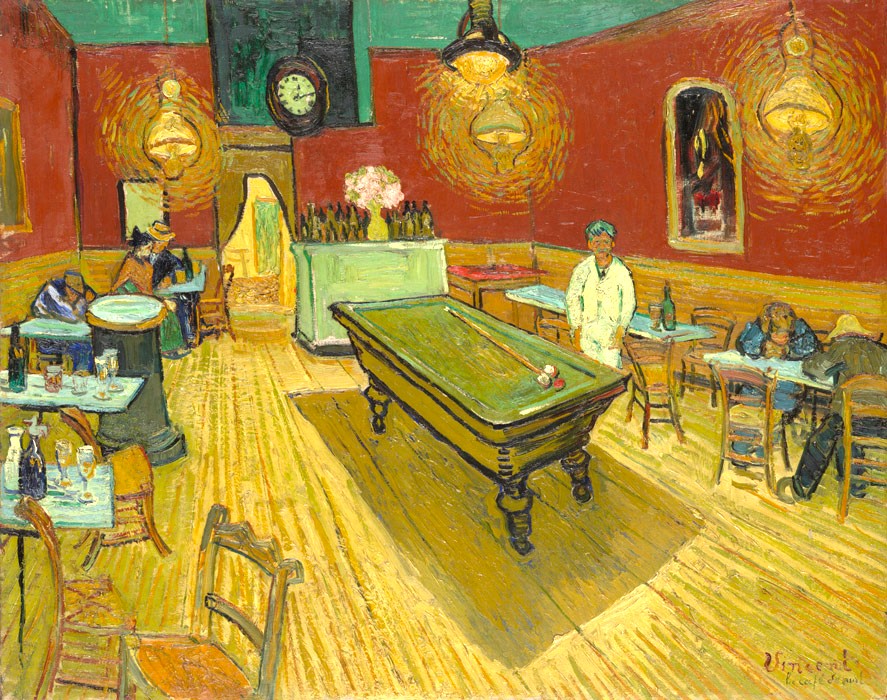

私たちがよく知る、あの色彩豊かで力強いタッチのゴッホ──。

しかし、彼の画業のはじまり、つまりこの「オランダ時代」は、全体的に暗く重い色調の絵ばかり。今のイメージとはかなり異なる作風でした。

その背景には、バルビゾン派への憧れ、とりわけジャン=フランソワ・ミレーに対する深い尊敬があります。

加えて、ゴッホ自身の「貧しい人々の暮らしに寄り添いたい」という強い想いが、地味で陰影の深い画面を生み出していったのです。

けれども、技術面では巨匠ミレーやブルトンには及ばず、新たに注目されていた印象派たちとも一線を画していたゴッホのスタイルは、弟テオから評価されません。

テオは「もっと明るく、印象派のように」とアドバイスしますが、ゴッホは自分の信じる道を曲げようとしませんでした。

代表作《ジャガイモを食べる人々》も、情熱を込めた5年の集大成とはいえ、テオの心を大きく動かすことはなかったのです。

とはいえ、ゴッホはこの時期に色彩理論──とくにシャルル・ブランの考え方──に出会い、暗い中間色の中にも繊細な色の組み合わせを見出すようになっていきます。

彼の“色”へのこだわりが芽吹きはじめる、そんな片鱗がここには確かにありました。

そして物語は、いよいよ次の舞台へ──。

陽光きらめく南仏アルルで、ゴッホの絵はどう変わっていくのか?

第3部「アルル時代」へ続きます。

「ゴッホを解説!」シリーズ

↓今ここ

参考文献・サイト

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第一巻」みすず書房 1984年7月2日発行改版第一刷

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第二巻」みすず書房 1984年8月20日発行改版第一刷

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第三巻」みすず書房 1984年9月20日発行改版第一刷

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷

・スティーヴン・ネイフ、グレゴリー・ホワイト・スミス「ファン・ゴッホの生涯 上」国書刊行会 2016年10月30日発行

・二見史郎「ファン・ゴッホ詳伝」みすず書房 2010年11月1日発行

・Van Gogh Museum・Huygens ING運営「VIncent van Gogh The Letters」2021年10月更新、https://vangoghletters.org/vg/、2024年4月25日アクセス

引用・出典

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第一巻」みすず書房 1984年7月2日改訂版発行、274頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、292頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、282頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、283頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、301頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、304~305頁 ↩︎

- ・杉浦恭(2005)「オランダにおける労働環境の変化:19世紀後半から20世紀前半にかけて」、愛知教育大学研究報告,54(人文・社会科学編),pp.169~177、171頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、308頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、348頁 ↩︎

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第二巻」みすず書房 1984年8月20日発行改版第一刷、401頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、397頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、398頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、408頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、401頁 ↩︎

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷、1250頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、452頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、461頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、460頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、462~463頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、473頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、489~490頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、508頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、537頁 ↩︎

- 二見、1984年8月20日、569頁 ↩︎

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第三巻」みすず書房 1984年9月20日発行改版第一刷、764頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、749頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、906頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、965頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1001頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1005頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1034~1036頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1043頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1054頁 ↩︎

- ネイフ・スミス、2016年10月30日、436頁 ↩︎

- ネイフ・スミス、2016年10月30日、428頁 ↩︎

- ネイフ・スミス、2016年10月30日、428頁 ↩︎

- 二見、1984年10月22日、1123~1124頁 ↩︎

- 二見、1984年10月22日、1143頁 ↩︎

- 二見、1984年10月22日、1141~1142頁 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1077頁 ↩︎

- 二見、1984年10月22日、1161頁 ↩︎

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷、1914頁 ↩︎

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1727頁 ↩︎

- 二見、1984年12月20日、1896頁 ↩︎

- 二見、1984年12月20日、1897~1899頁 ↩︎

- 二見、1984年12月20日、1902頁 ↩︎

- ネイフ・スミス、2016年10月30日、457頁 ↩︎

- 二見、1984年10月22日、1250頁 ↩︎

コメント