今回は、福山城のすぐそばにある「広島県立歴史博物館」をご紹介します!

博物館があるのは、福山城三の丸の西側に整備された「文化ゾーン」。周辺には「ふくやま美術館」などもあり、ゆったりと歴史や芸術に触れられるエリアです。

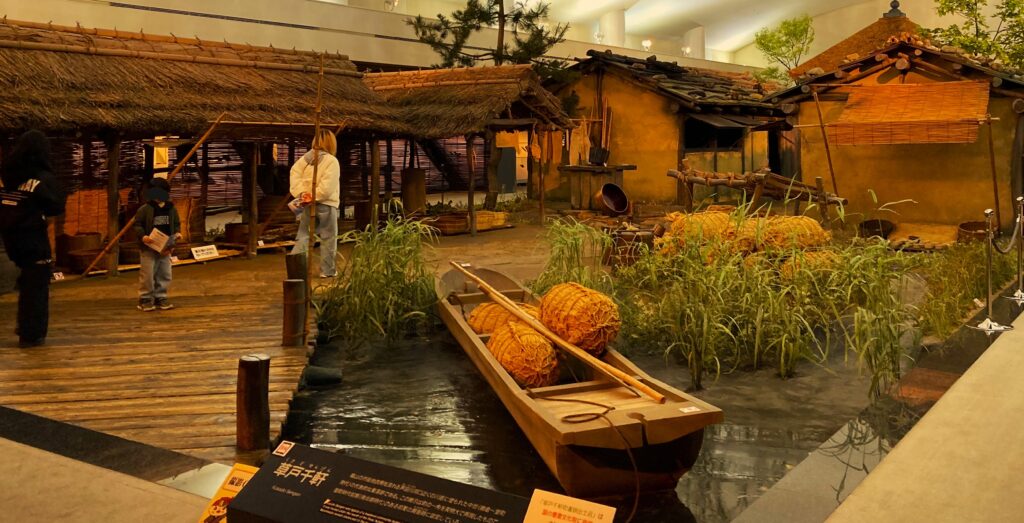

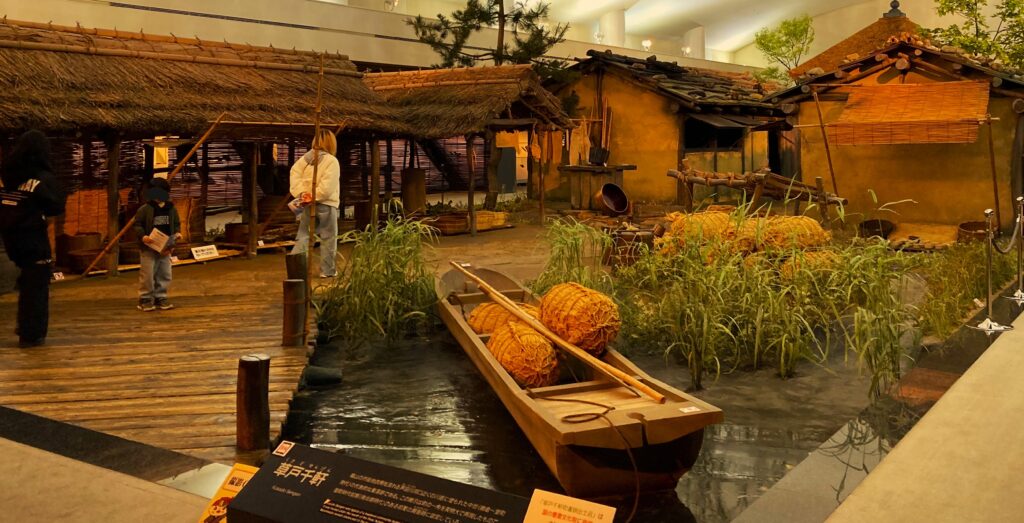

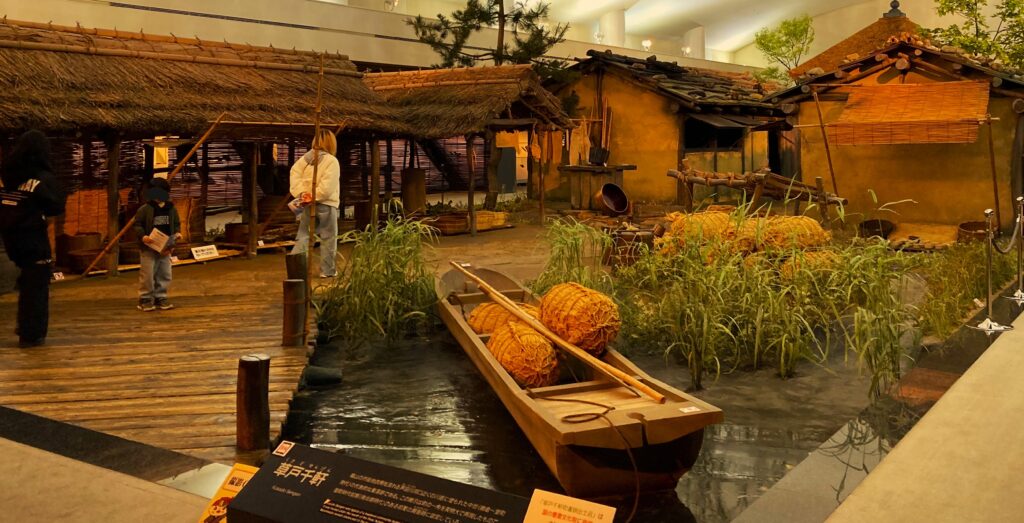

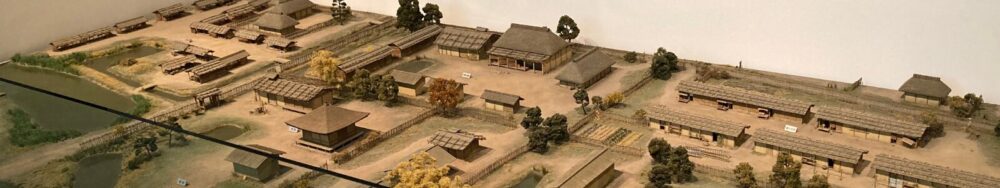

広島県立歴史博物館は、別名「ふくやま草戸千軒ミュージアム」とも呼ばれています。中世時代、福山市に実在した町「草戸千軒町」をテーマに、遺跡から発掘された出土品を中心に展示。さらに、館内には「草戸千軒町」の町並みを実物大で再現した展示室もあり、当時の集落内を歩く体験ができるのも大きな魅力です!

「草戸千軒町」は、瀬戸内地方の交通や交易の拠点として栄えた町で、その発掘成果は「西日本のポンペイ」とも称されるほど。広島県立歴史博物館では、草戸千軒遺跡をはじめ、瀬戸内地域の交通・交易・民衆生活にまつわる貴重な資料を通して、昔の人々の暮らしぶりを身近に感じることができます。

草戸千軒とは

さて、ここで「草戸千軒」について、もう少し詳しくご紹介しましょう!

草戸千軒は、鎌倉時代から室町時代(13~16世紀)にかけて、現在の福山市芦田川河口付近にあった中世の町です。中世の港町として栄えたものの、その後、忽然と姿を消してしまった幻の町──それが草戸千軒なのです。

草戸千軒はどこにあった?

草戸千軒町の規模は正確にはわかっていませんが、遺跡が見つかっているのは、現在の芦田川と国道2号線が交わる神島橋あたりから川下へ400~500mほどのエリア。

草戸千軒町の歴史まとめ

① 鎌倉時代後期(13世紀中期)――町の誕生

・福山市瀬戸町の「長和荘」の活動拠点として誕生。

・備後守護・長井氏の影響下で発展が始まる。

② 14世紀前半――商業都市として発展

・金融取引など活発な経済活動が行われる。

・町の南部の発展。短冊形の整った区画を形成。

・鍛冶や倉庫などの生産・物流機能が整った活気ある町に成長。

③ 14世紀後半――突然の停滞期

・遺構や出土品が激減し、経済活動もストップ気味に。

・南北朝の動乱(全国的な内乱)の影響が推測されるが、詳細は不明。

④ 15世紀前半――再興・再び町が活気づく

・埋められていた溝や池が掘り返され、居住・商業活動が復活。

・金融活動が活発化し、国への年貢収納に関わる業者も存在。

・福山周辺の重要な経済拠点へと再び発展。

⑤ 15世紀後半――再び衰退へ

・応仁の乱・文明の乱など、全国的な戦乱の影響か、町が再び勢いを失う。

⑥ 16世紀初頭――町の終焉

・多くの施設が廃絶され、町は実質的に消滅。

・自然災害(洪水)説もあるが、原因の詳細は未だに不明。

広島県立博物館の常設展示「よみがえる草戸千軒」

広島県立歴史博物館では、草戸千軒町の発掘調査の成果をもとに、当時の町並みを実物大で再現しています!

時代設定は、草戸千軒がもっとも栄えた14世紀、初夏の夕暮れどき。

照明もほんのり赤みを帯びていて、ちょっと薄暗い雰囲気が、当時の情景をリアルに感じさせてくれます。

船着場

町の中には、掘割(ほりわり)と呼ばれる水路が作られていて、小舟を乗り入れることができたそうです。

掘割は芦田川や瀬戸内海へとつながり、小舟で荷物を各拠点に運んでいたと考えられています。

水運で物資を行き交わせる、活気あふれる港町だったんですね。

市場

塗師屋

遺跡からは、漆(うるし)の容器やヘラ、刷毛(はけ)などがたくさん出土しており、草戸千軒には漆塗りの職人たちがいたことがわかっています。

かつては「中世の日常食器は素焼きの土器だった」と考えられていましたが、いまでは漆器も広く使われていたことが分かってきました。

草戸千軒でも、椀や皿といった漆器がたくさん出土していて、当時の人々が食事のときに使っていた様子が想像できます。

現在の我々と同じように漆器を使っていたというところに親しみが沸きますね!

足駄屋

木製品は土器や陶磁器などと比べて土の中で朽ちやすいため、埋もれた木製遺物が発見されることは珍しいとされています。草戸千軒町は芦田川の三角州に位置しており地下水の豊富な環境にあったため多くの木製品が朽ちずに出土されました。

下駄はそのひとつで、草戸千軒町には足駄(あしだ)屋があったとされています。

鍛冶屋

鍛冶屋さんの存在も、出土品から明らかになっています。

鞴(ふいご:炉の温度を高める道具)の羽口や鉄滓(てっさい:鉄を加工する際に出る不純物)、砥石などが出土しており、

鉈(なた)や鎌(かま)、鍬(くわ)といった農具・大工道具も作られていたことがわかっています。

さらに、古刀に「備後草戸住法華一乗(びんご くさど すみ ほっけいちじょう)」という銘をもつものもあり、

草戸千軒には「法華派」という刀鍛冶の一派がいた可能性も!

もしかすると、この町にも刀匠が腕をふるっていたのかもしれません。

まとめ

草戸千軒町跡と広島県立歴史博物館

草戸千軒は、なんと中世の町が広範囲にわたって見つかった、とても珍しい遺跡です。

全国的にも貴重で、中世考古学を代表する遺跡のひとつとされています!

広島県立歴史博物館の常設展示「よみがえる草戸千軒」では、発掘調査と研究をもとに、

学術的な視点から当時の町並みをリアルに再現。

14世紀の草戸千軒町を、まるでタイムスリップしたかのように体感することができます。

また、館内には「通史展示室」(※こちらは撮影不可)もあり、

瀬戸内海の歴史を原始時代から近現代までたどることができます。

草戸千軒町をきっかけに、瀬戸内海の歴史や、民衆の暮らし、福山湾や芦田川の成り立ちまで幅広く学べるので、

歴史・地理・考古学・民俗学に興味がある方にはとってもおすすめの博物館です!

草戸千軒町跡にも行ってみよう

広島県立歴史博物館から南西へ約2km、

草戸千軒町跡も実際に訪れることができます!

現在、草戸千軒町跡は芦田川の中洲のあたりに位置していますが、

遺跡のほとんどは発掘調査によって掘り起こされ、いまは遺構や町並みの跡を見ることはできません。

さらに、福山市周辺は江戸時代の大規模な干拓によって海岸線が大きく変わっているため、

中世のころの地形とはまったく違っています。

残念ながら、現地に「草戸千軒町らしさ」はほとんど残っていません。

それでも、静かな河原を眺めて、

「ここに活気ある中世の町があったんだなぁ」と想像してみるのも、また一興です!

広島県立歴史博物館の基本情報

所在地:広島県福山市西町2丁目4-1

| アクセス | JR福山駅福山城口(北口)から徒歩約3分 |

| 料金 | 一般:290円 大学生:210円 高校生以下:無料 |

| 開館時間 | 9時~17時(入館は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝休日の場合は、その翌平日)、年末年始(12月28日~1月4日) |

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ周辺施設

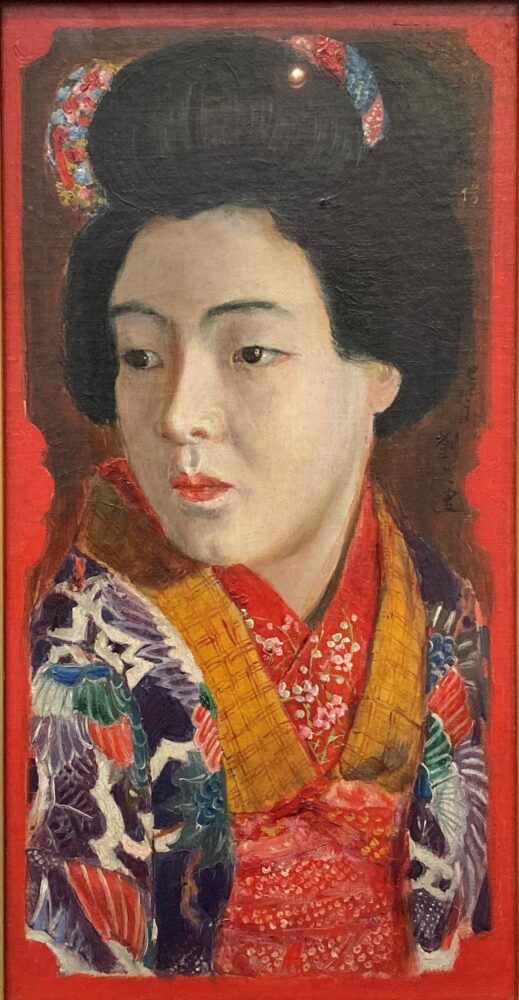

ふくやま美術館

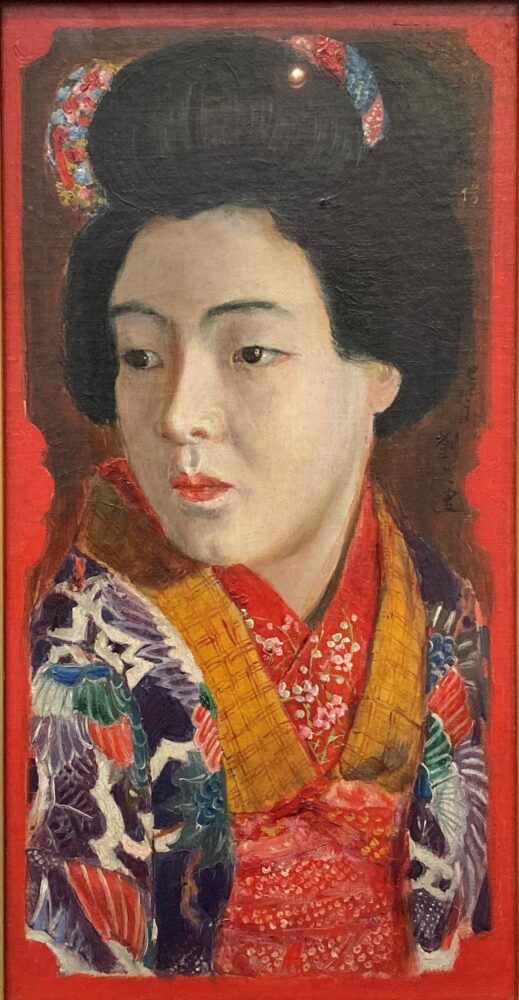

同じ福山城公園内にある「ふくやま美術館」。

ギュスターヴ・クールベや児島虎次郎、岸田劉生といった国内外の近代絵画や、刀剣コレクションがみどころです。

広島県立歴史博物館のついでにぜひ行ってみてください。

「ふくやま美術館」の記事はこちらから

参考文献

鈴木康之『シリーズ「遺跡を学ぶ」040 中世瀬戸内の港町・草戸千軒町遺跡』 新泉社2007年10月15日発行

コメント