そもそも「睡蓮」って何?

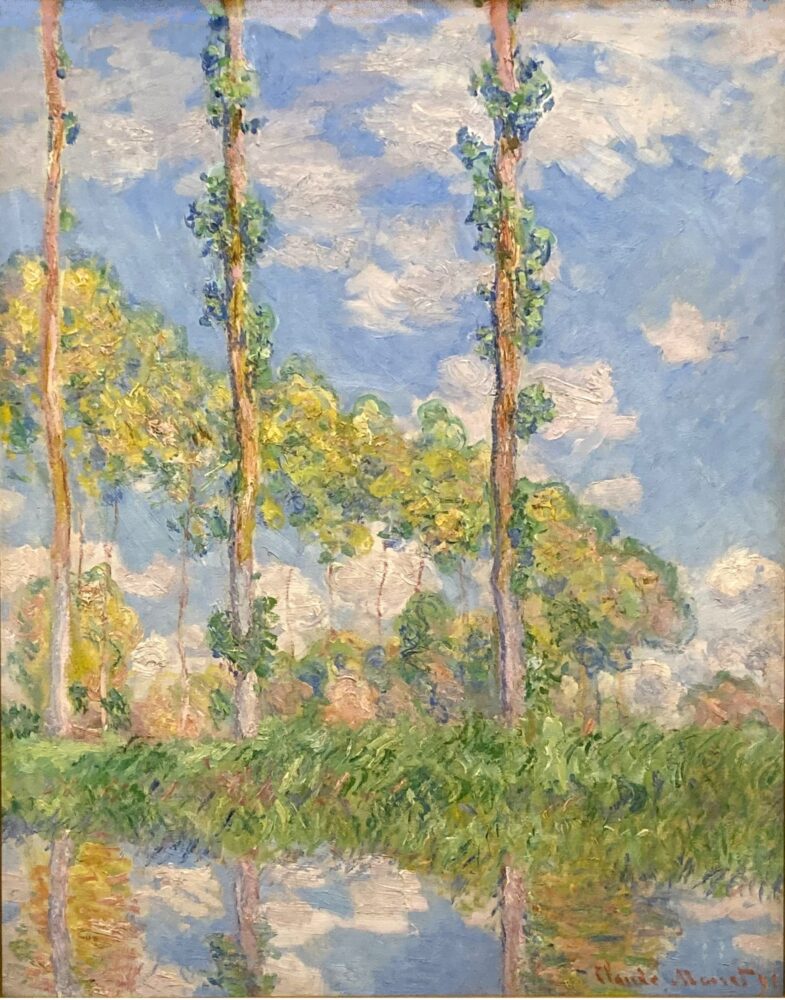

印象派の巨匠、クロード・モネといえばやっぱり「睡蓮」。

自宅の庭にある池をひたすら描き続け、その数なんと250点以上。30年かけてコツコツ積み上げた“執念のシリーズ”です。

中でも有名なのは、パリ・オランジュリー美術館の《大装飾画》。

縦2メートル×横91メートルという超巨大サイズで、まるでモネの世界に包み込まれるような迫力があります。モネ最晩年の代表作で、まさに集大成。これはいつか現地で体感したいところですね。

画像:by Jason7825

モネと日本。意外なその関係性

ところで、日本人ってやたらモネが好きじゃないですか?

展覧会があれば毎回すごい行列。なぜそこまで惹かれるんでしょう。

実はモネ自身も日本文化に強く影響を受けていたんです。

自宅のダイニングルームには浮世絵をたくさん飾っていたり、庭造りに日本庭園のエッセンスを取り入れていたり。つまり私たちが「モネの睡蓮いいなぁ」と感じるのは、無意識に日本的な感覚が重なっているからかもしれません。

画像:by Globetrotteur17… Ici, là-bas ou ailleurs…

さらに面白いエピソードも。

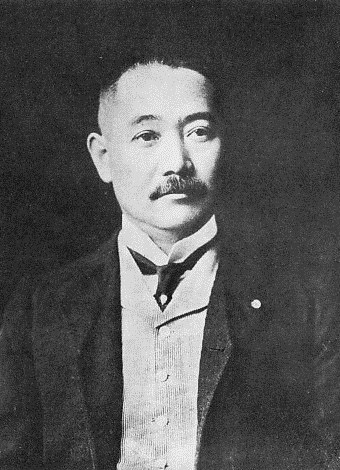

モネは生前、《大装飾画》だけは売らなかったことで有名ですが、唯一この一部を手に入れた人物がいました。現在の国立西洋美術館のコレクションを築いた実業家・松方幸次郎です。

この裏にどういったやりとりがあったのか記事の中で触れてますので、読んでみてくださいね!

日本各地で鑑賞できる!?「睡蓮」を収蔵する全国の美術館

「パリまで行かないと見れない」と思われがちの「睡蓮」作品ですが、日本各地の美術館で多くの「睡蓮」が収蔵されています。例えば…

- 箱根・ポーラ美術館には、第一連作《睡蓮の池》。

- 鹿児島市立美術館には、初期の瑞々しい《睡蓮》。

- 東京・国立西洋美術館には、オランジュリー「大装飾画」のひとつであったとされる《睡蓮》。…などなど

案外多くの「睡蓮」を日本各地でみることができます。これをきっかけに「全国モネの睡蓮巡り」なんてしてみるのもアリかもしれませんね(笑)。

では、日本各地にどんな「睡蓮」があるのか紹介していきましょう。

東北地方にある「睡蓮」

山形県

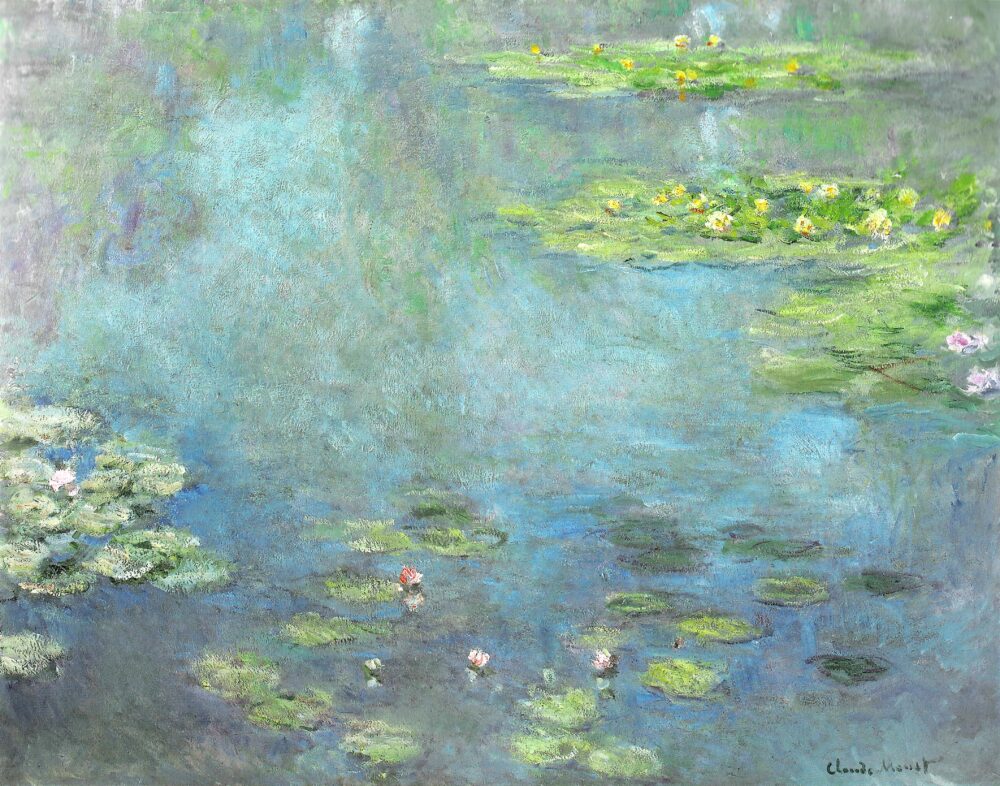

山形県美術館蔵《睡蓮》(1906年)【吉野石膏コレクションより寄託】

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネが描いた「睡蓮」は数がとても多く、大きく分けると

・初期の「第一連作」(1897〜1900年頃)

・透明感が増した「第二連作」(1903〜1908年頃)

そして晩年の集大成「大装飾画」(1914〜1926年)

この3つのシリーズに整理されています。

山形県美術館にあるこの1906年の《睡蓮》は「第二連作」にあたる作品。

この時期のモネは、池の睡蓮だけでなく、水面に反射する空や雲を描き込むようになりました。画面からは背景の木々が消えて、モネのまなざしが次第に“水面そのもの”に集中していく様子がわかります。

ただ、この作品は少しユニーク。睡蓮の配置が奥行きを生み出していて、のちの平面的な「大装飾画」とはまた違った印象を与えてくれます。

よく見ると、水面には赤みを帯びた雲が映り込んでいて、絵の時間帯は夕暮れ時かもしれません。花も少しずつ閉じはじめていて、日が沈む瞬間の静けさが漂います。

澄んだ池の清涼感と、夕方ならではのあたたかな色合い。自然が見せる移ろいを、一枚の絵の中で切り取ったような作品です。

関東地方

群馬県

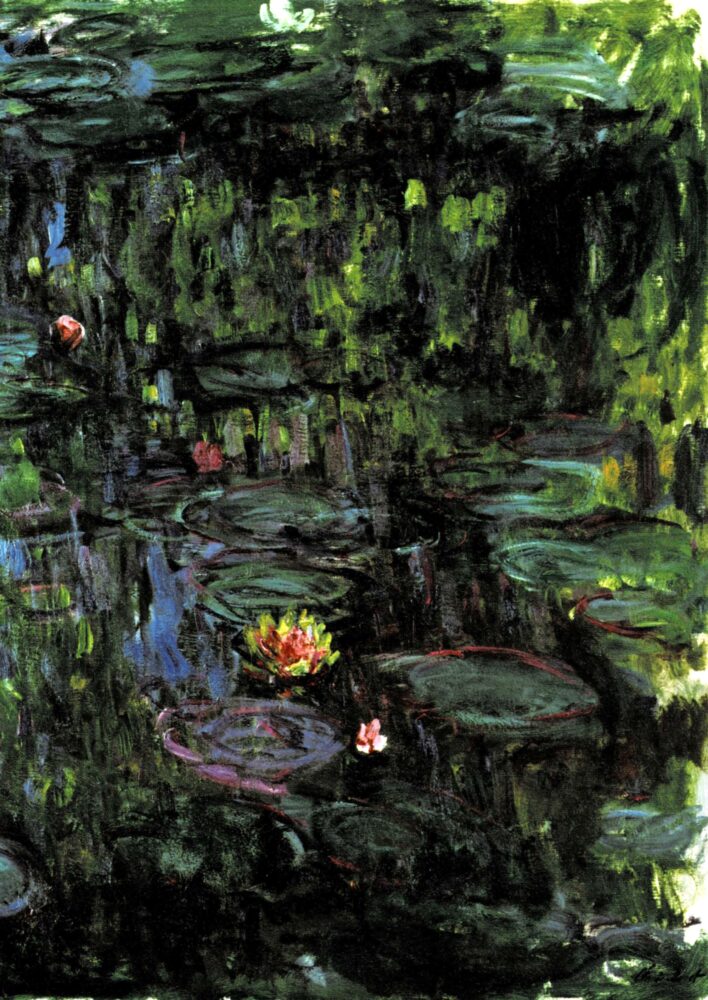

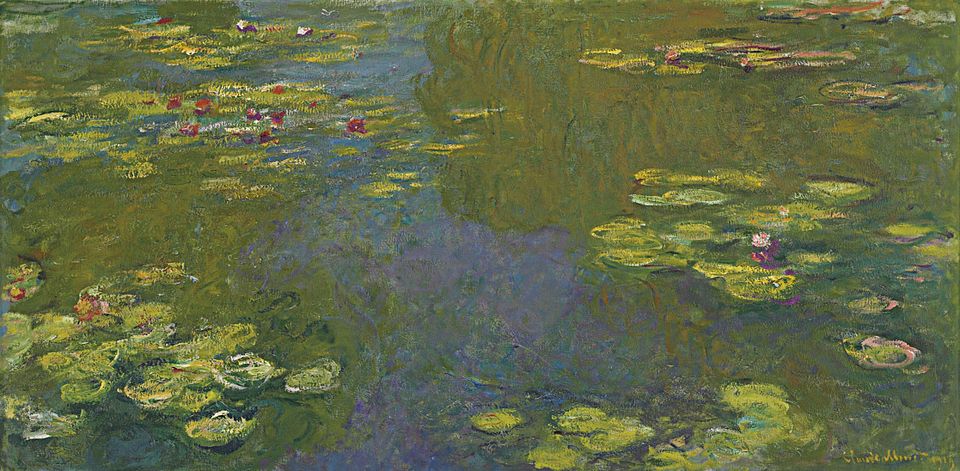

群馬県立近代美術館蔵《睡蓮》(1914~1917年)【群馬県企業局より寄託】

作品解説(クリックまたはタッチ)

ちょっと意外な話ですが、モネって亡くなった直後はほとんど評価されていませんでした。

第一次大戦後は「秩序への回帰」という流れがあり、人々は古典的で安定した絵を求めるようになりました。そして現代美術が台頭していく中で、モネの絵は“時代遅れ”とされ、名前すら忘れられかけていたんです。

モネが晩年を過ごしたジヴェルニーの家も荒れ放題に。大戦中に砲弾で屋根が壊れ、そのまま放置され、保管されていた作品もダメージを受けました。修復の際、破損した部分が切り取られてしまった作品もあったそうです。

群馬県立近代美術館にあるこの《睡蓮》も、そんな運命をたどった一枚。上部が切り取られているといわれています。

とはいえ、画面から伝わるのはむしろ力強さ。

鮮やかな色彩で描かれた睡蓮は、暗めの画面の中で凛と輝き、全体を引き締めています。奥行きのある水面には、ところどころ紫色の反射(藤の花かもしれませんね)が差し込み、美しいアクセントになっています。

描かれたのは1914〜17年頃。まさにモネが「大装飾画」を本格的に意識し始めた時期です。以前より大きなキャンバスを使い、迫力ある作品が次々と生み出されていった時の一枚なんですね。

千葉県

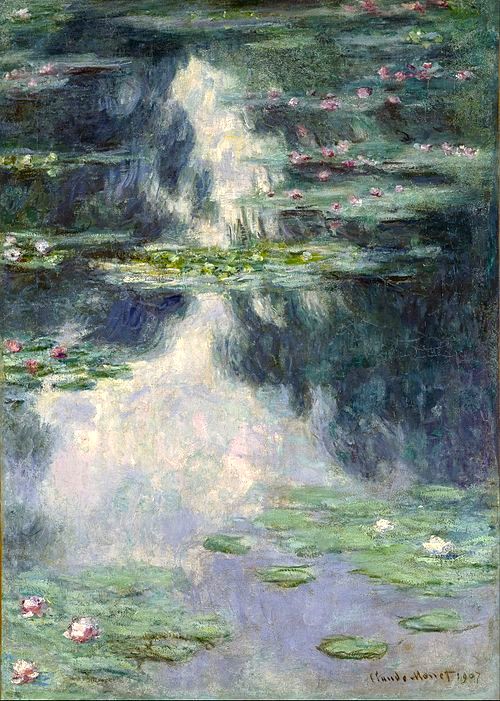

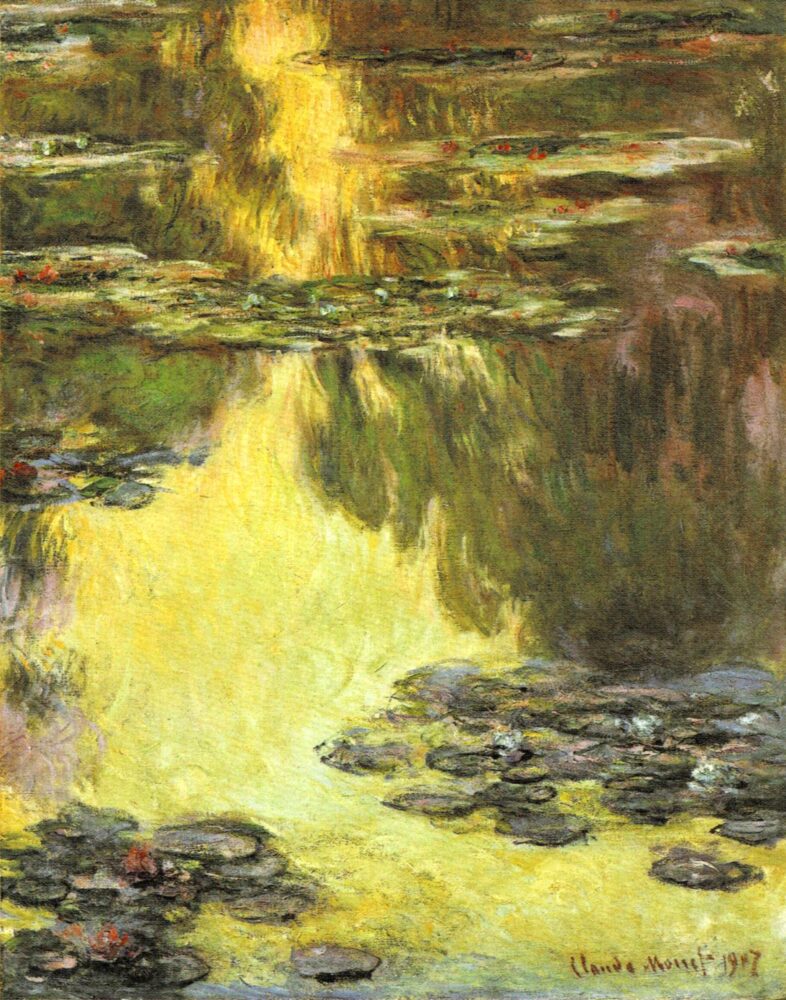

旧DIC川村記念美術館蔵《睡蓮》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

千葉の旧DIC川村記念美術館に収蔵されていた《睡蓮》。

こちらは「第二連作」にあたる作品で、モネがとくに“水面そのもの”を意識して描いていた時期のものです。

この絵の面白いところは、水面に映った木々や空の色。夕暮れを思わせる黄色が差し込んで、逆さまの風景が広がっています。じっと眺めていると、なんだか絵そのものがひっくり返って見えてくるんですよね。

実際、当時の評論家ルイ・ジレもこの《睡蓮》を見て「上下さかさまの絵だ」と表現しました。観る人は、水面を見ているのか、風景を見ているのかよくわからなくなって、平面的な世界の中をふわふわ漂うような感覚に陥ります。

ジレはこの感覚を「抽象化」と呼びました。

ただしモネ自身は、抽象画を描こうとしたわけではありません。あくまで“目に映ったものをそのまま描く”ことにこだわった画家です。

だからこの作品も「抽象的に見える」けれど、モネにとってはあくまで光と時間がつくり出す景色を描いたもの。夕暮れの池に広がる幻想的な光の世界を、そのままキャンバスに写し取った一枚なんですね。

東京都

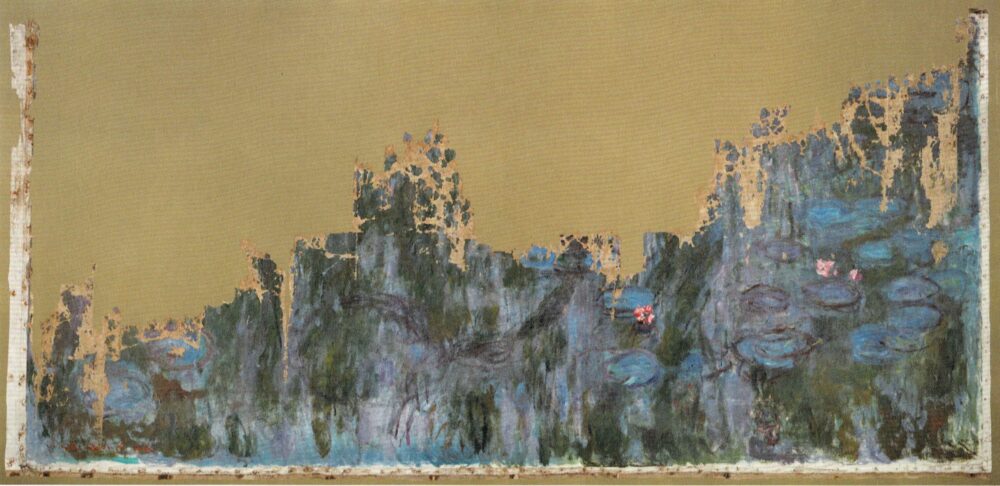

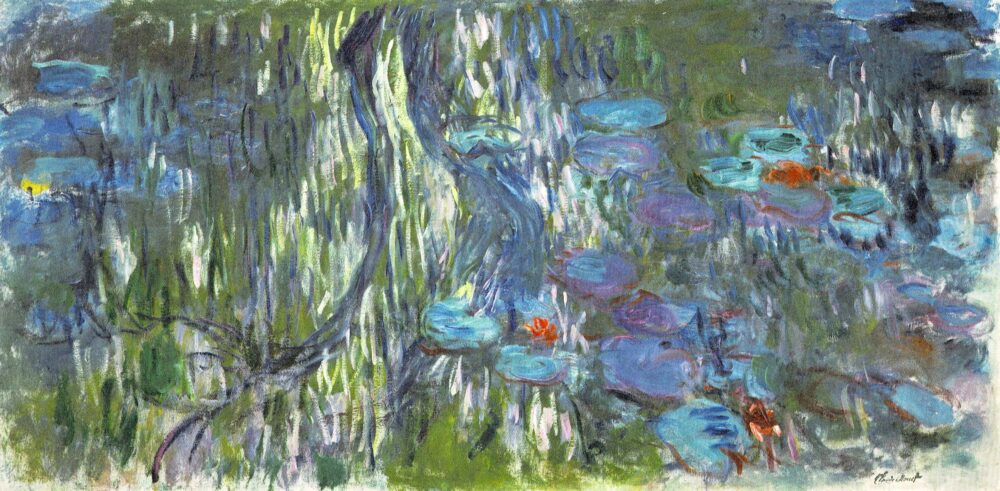

国立西洋美術館蔵《睡蓮、柳の反映》(1916年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

国立西洋美術館の所蔵品といえば「松方コレクション」。

戦前、日本の実業家・松方幸次郎がヨーロッパで精力的に集めた作品群です。けれど、その多くは金融恐慌や倉庫の火災、戦争、そして戦後の接収などで散逸し、日本に戻らなかったものも少なくありません。

この《睡蓮、柳の反映》もその一枚。

松方がモネから直接購入したあと、パリのロダン美術館に預けられ、大戦中は民家に疎開。しかしやがて忘れ去られ、長いあいだ行方不明に…。それが2016年、フランスで奇跡的に再発見され、ようやく日本にやってきたのです。

ただ残念ながら、長い疎開生活のあいだに上部が破損してしまいました。とはいえ、この作品は“モネが生前に手放した唯一の《大装飾画》”として、美術史上とても大きな意味を持っています。

ではなぜ、モネはこの大作を松方に売ったのか?

その背景には、当時のモネとフランス政府との確執がありました。モネは「大装飾画」を国家に寄贈するつもりでしたが、展示場所に納得がいかず、政府への不満が募っていたのです。ついには「もう寄贈は撤回する!」とまで言い出すほど。

そんな時期に現れたのが松方幸次郎。交渉のタイミングとモネの苛立ちが重なり、《大装飾画》の一部が唯一、松方の手に渡ることになったといわれています。

さらにモネは、日本文化を愛した画家でもありました。浮世絵を集め、睡蓮の池に「日本風の太鼓橋」をかけるほどの“ジャポニズム愛好家”。日本人の実業家に親しみを抱いたことも、この特別な取引の背景にあったのかもしれません。

画像:by Jean-Pierre Dalbéra

オランジュリー美術館に決まる以前、「大装飾画」の展示場所としてあがった候補地に「オテル・ビロン」があります。

モネが展示方法にこだわるあまり、紆余曲折した結果、オランジュリー美術館に決まったのでした。

国立西洋美術館蔵《睡蓮》(1916年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

松方幸次郎は《睡蓮、柳の反映》を手に入れた約1年後、再びモネと交渉に臨みました。

このとき彼はなんと――モネに80万フラン(現在の価値でおよそ1億5000万円!)の小切手を渡し、「作品を一枚選んでほしい」と頼んだのです。地元紙にも報じられた破格の取引でした。

参考までに、松方は《睡蓮、柳の反映》を含む15点をまとめて100万フランで購入したとされています。つまり今回は、たった一枚にほぼ同額を投じたわけです。すごいですよね。

当然ながらモネも“凡作”を渡すわけにはいきません。そこで選ばれたのが、この一辺200cmを超える《大装飾画》関連の大作だった本作と考えられています。

モネにとって松方は、ただの顧客ではなく信頼できる「得意先」だったのでしょう。特別に選ばれたこの作品は、まさに“とっておき”の一枚。

その迫力は、ぜひ現地の国立西洋美術館で体感してみてください。写真や数字では伝わらないスケール感に圧倒されるはずです。

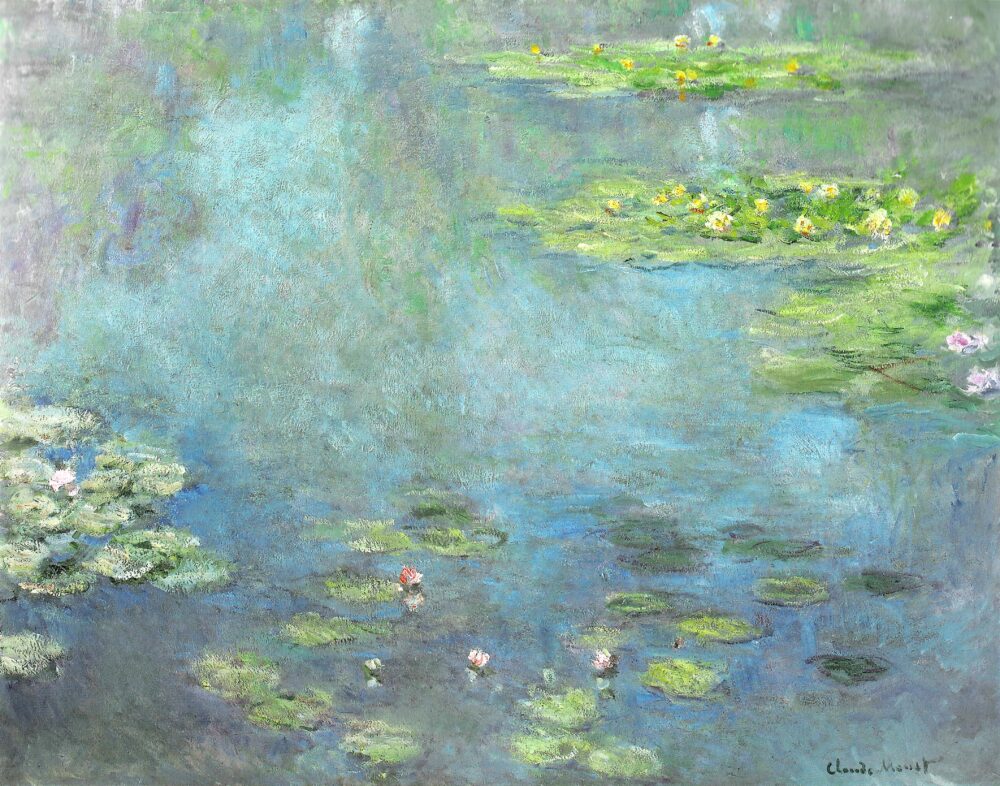

国立西洋美術館蔵《睡蓮》(1897~1899年)

【The R.C. Collection より寄贈】

作品解説(クリックまたはタッチ)

国立西洋美術館で新たに公開されることになった、モネの最初期の「睡蓮」。

実はこれ、「第一連作」よりもさらに前に描かれたシリーズにあたります。

ぱっと見は「第二連作」のように水面を意識した構図にも思えますが、よく見るとこの時期のモネはあくまで池に咲く“睡蓮そのもの”を主役にしています。

丁寧に描かれた花の輪郭、そして水面に映る色彩の繊細な移ろい。

後年のダイナミックで抽象性を帯びた作品とはまた違う、“初期ならではの静かなまなざし”を感じさせてくれる一枚です。

▶国立西洋美術館の記事はこちらから

アーティゾン美術館蔵《睡蓮》(1903年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1901年、モネは「水の庭」をさらに広げるため大がかりな工事を行い、池の広さはなんと約5倍に!

新しく生まれ変わった庭が落ち着いた1903年、いよいよ彼は再び「睡蓮」制作に没頭していきます。

この年から1908年頃までに描かれた作品はおよそ80点。そのうち48点が1909年のパリで開催された「睡蓮:水の風景連作」展に出品されました。のちに「第二連作」と呼ばれるこの時期の睡蓮は、モネの代表作のひとつとして知られています。

アーティゾン美術館のこの《睡蓮》は、そんな「第二連作」の初期に描かれた一枚。

後年の作品では水面に視線を集中させるようになっていきますが、本作では前景にしだれ柳の葉が描かれており、まだ池全体を“風景”として見ていたモネの視点が感じられます。

画像:by World3000

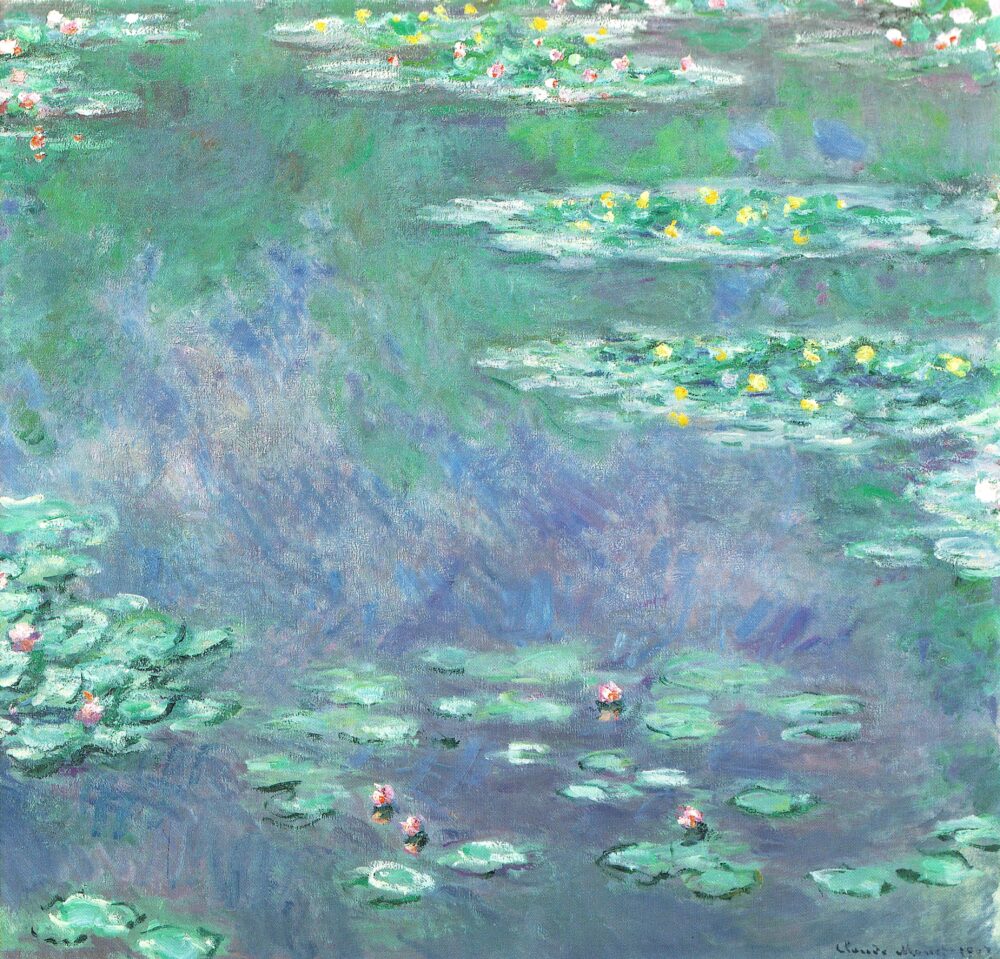

アーティゾン美術館蔵《睡蓮の池》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品は、旧DIC川村記念美術館に収蔵されていた《睡蓮》と同じ1907年に描かれた「第二連作」の一枚。構図はほとんど同じですが、受ける印象は全く違います。――そう、光の差し込み方が変わるだけで、池の表情はこんなにも別物になるんです。

とはいえ、それを描くモネにとっては大変なこと。外の光は刻々と移り変わっていくため、同じ印象をキャンバスに留めるのは至難の業でした。数分前に見ていた光景が、もう別のものになってしまうのです。

そこでモネが編み出したのが「複数キャンバス作戦」。描く際に何枚ものキャンバスを並べ、光の変化に応じてキャンバスをとっかえひっかえしながら描いていく方法でした。いわば、同時並行で描く“光のタイムラプス”のような制作スタイルですね。

この《睡蓮の池》も、そんな慌ただしいやり取りの中で生まれた一枚だったのかもしれません。

キャンバスをせっせと入れ替えるモネの姿を想像すると、ちょっと微笑ましいですよね。

▶アーティゾン美術館の記事はこちらから

東京富士美術館蔵《睡蓮》(1908年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1909年にパリ・デュラン=リュエル画廊で開催された「睡蓮:水の風景連作」展は大成功を収めました。けれど実はこの展覧会、当初は1907年に開催予定だったんです。

ところが、開催1か月前になってモネが突然「30枚のキャンバスを破壊した」と支配人に告げ、延期を申し入れます。しかもその翌年も開催されず、結局2年後にずれ込むことに。準備を進めていた画廊側としては、まさに青天の霹靂だったでしょうね。

ただ、この“ドタキャン”の裏にはモネの強すぎるこだわりがありました。妻のアリスは「モネは毎日キャンバスを突き刺していた」と回想しています。まさに鬼気迫る制作態度。なので「30枚破壊」も誇張ではなく、かなりリアルな話かもしれません。

そんな怒髪天のモネが描いた時期の作品が、こちらの《睡蓮》。しかし不思議なことに、画面から伝わってくるのは怒りではなく、とても穏やかな空気。やわらかな光に包まれた水面は明度差が少なく、パステル画のように淡く軽やかな色調でまとめられています。

制作の舞台裏は嵐のようでも、完成した作品には静けさと調和が宿る――。まさにモネらしい“逆説的な魅力”を感じさせる一枚です。

▶東京富士美術館の記事はこちらから

神奈川県

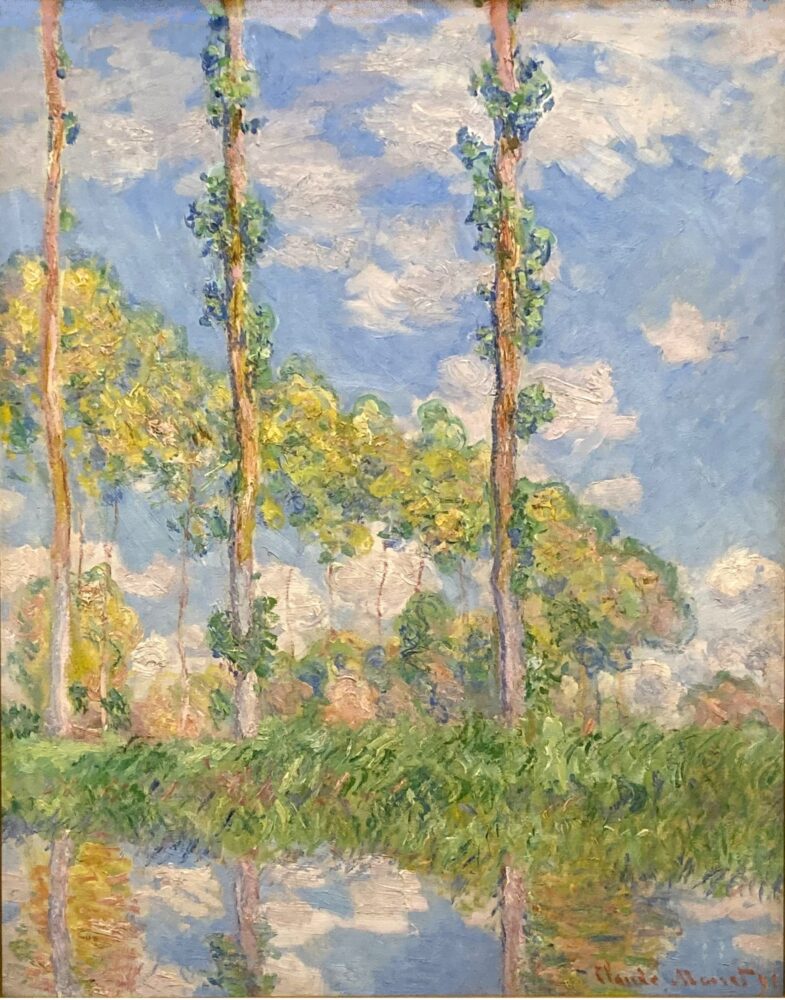

ポーラ美術館蔵《睡蓮の池》(1899年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ポーラ美術館の目玉のひとつといえば、この《睡蓮の池》。

画面中央に太鼓橋を据えたスタイルは、いわゆる「第一連作」を象徴する構図です。左右対称のバランスの良さに、どこか装飾的な美しさを感じますよね。

この時期のモネはまだ写実寄りで、鮮やかな色合いの中にも池の奥行きをしっかり感じさせてくれます。水面に映る木々の黄緑がとても爽やかで、その上に浮かぶ睡蓮の花はまるで宙に浮いているよう。…これぞまさに「印象派の醍醐味!」といった一枚です。

ちなみに、この太鼓橋はモネ自身が「水の庭」に造ったもの。実は、浮世絵にインスパイアされたアイデアでした。19世紀半ばから万博を通じてヨーロッパで広まった日本文化は、印象派の画家たちに大きな影響を与えました。モネも例外ではなく、広重や歌麿の浮世絵を熱心に収集していたほどなんです。

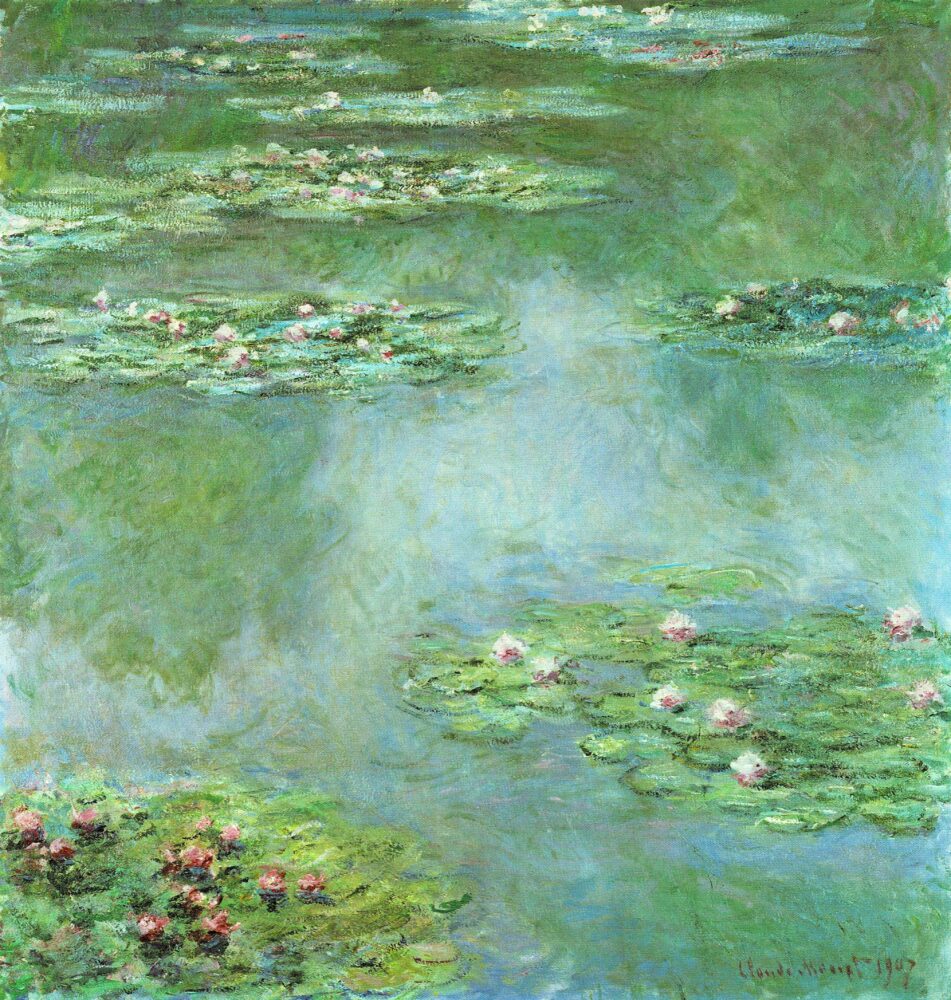

ポーラ美術館蔵《睡蓮》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは「第二連作」にあたる一枚。1909年に開催された「睡蓮:水の風景連作」展に出品された48点のうちのひとつです。

先ほど紹介した《睡蓮の池》(1899年)と見比べると、その画風の変化がはっきりと分かりますよね。単に「光の加減が違う」だけではなく、モネの関心そのものが、水面に映り込む繊細な光の変化へと移っていったことが伝わってきます。

実際、モネはこんな言葉を残しています。

モチーフの核心は「水の鏡」です。

その姿は、空の断片が映り込むことで刻々と変わり、

水面に命と動きを与えるのです。通り過ぎる雲、吹きはじめる風、迫り来るにわか雨、

出典:Maison et jardins de Claude Monet – Giverny のウェブサイトより引用(筆者訳)

突然吹き荒れる突風、弱まり、またよみがえる光…。

素人の目には捉えきれないこれらの要素が、

水面の色合いを変え、池の表情を移ろわせるのです。

普通なら、風景画や静物画の中に複雑な「光の表情」を見出しそうなものですが、モネが選んだのは、ただの「水面」でした。

けれどそのシンプルな題材こそ、光の神秘性をとらえるのにふさわしい“無限のキャンバス”だったのです。

▶ポーラ美術館の記事はこちらから

中部地方

岐阜県

光ミュージアム《睡蓮》(1903~1919年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

岐阜・高山にある光ミュージアムが所蔵する、ちょっとユニークな「睡蓮」です。

制作年は「第二連作」から「大装飾画」の時期まで幅広く想定されていて、正確な制作時期は分かっていません。ただ、平面的で装飾的な印象からすると「第二連作」の後期以降と考えられます。

目を引くのはその鮮やかすぎるほどの色彩。

モネは1908年頃から視力の不調を訴え、1912年に白内障と診断されました。そして1915年にはこんな言葉を残しています。

「以前のような精度で色を感じることができなくなった[……]特に赤が泥色に見える。」

出典:安井裕雄 著『図説 モネ「睡蓮」の世界』第1版 p.70 より

実際、この時期に描かれた《アイリス》には、モネらしからぬどぎつい色彩が見られ、これは白内障の影響と考えられています。

モネはフォーヴィズムや象徴主義の画家たちのように「意図的に色を強調する」タイプではなく、あくまで「見えたまま」を描く画家でした。つまり、この時期の鮮烈な色彩はモネの表現の変化ではなく、彼自身の視覚が変わった結果なのです。

病の影響を受けたとはいえ、それもまた“モネが見た現実”。光ミュージアムの《睡蓮》も、その意味で貴重な一枚といえるでしょう。

近畿地方

京都府

アサヒグループ大山崎山荘美術館蔵《睡蓮》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品は「第2連作」にあたる一枚。

1906年の冬、モネの妻アリスは「寒い北フランスを離れて、どこか暖かい場所で過ごしたい」と願いました。ところがモネは「睡蓮の芽を観察したいから」とジヴェルニーにとどまり続けたそうです。絵への執念、さすがですね。

そんな時期に描かれたのがこの作品。

冷たい空気の中、池に少しずつ開いていく睡蓮を「待ってました!」と描きとめるモネの姿が目に浮かびます。

アサヒグループ大山崎山荘美術館《睡蓮》(1914~1917年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネは1914年から「大装飾画」の制作に本格的に乗り出しました。その最終的な形は現在パリのオランジュリー美術館の「睡蓮の間」に展示されていますが、その大きさは縦2メートル×横91メートルという巨大なもの。

大山崎山荘美術館に収蔵されているこれらの作品は、「睡蓮」が丁度大きく描かれだしたころの作品たち。

一辺が200㎝のものがあり、1907年に描かれた100cmに満たない作品と比べると、なんと4倍のサイズ!

もう「リビングに飾る絵」ではなく、「専用の部屋に飾る前提のアート」へと進化していたわけです。モネの野心とスケール感が、そのままキャンバスの大きさに表れているのが面白いですね。

▶アサヒグループ大山崎山荘美術館の記事はこちらから

大阪府

和泉市久保惣記念美術館蔵《睡蓮》(1907年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは、旧DIC川村記念美術館やアーティゾン美術館の《睡蓮の池》とほぼ同じ構図で描かれた「第二連作」の一点。モネが同じ場所・同じ構図を、異なる光の中で何度も描き重ねたことがよく分かる作品です。

注目すべきは画面下部と上部の対比。

下部の水面にはオレンジ、黄緑、水色といった淡い色彩がプリズムのように散りばめられ、光の揺らめきが軽やかに表現されています。一方で画面上部には、柳の木の間からのぞく夕日が燃えるような赤やオレンジで描かれ、力強いタッチが印象的です。

この頃のモネは「第一連作」で見られたような奥行きある風景描写から離れ、次第に平面的で抽象的な表現へと移っていきました。知らずに眺めていたら、「これは水面を描いているの?」と戸惑う人もいるかもしれません。しかしそれこそが、モネが「水の鏡」の奥深さに迫っていた証なのです。

▶和泉市久保惣記念美術館の記事はこちらから

中国地方

岡山県

大原美術館蔵《睡蓮》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

日本初の西洋美術館として知られる大原美術館。

ここにも「第二連作」の《睡蓮》が所蔵されています。

この作品は、大原美術館のコレクションを築いた洋画家・児島虎次郎が、なんとモネ本人と直接交渉して手に入れたもの。児島が亡くなった翌年の1930年に大原美術館が開館すると、以来ずっと展示され続けている歴史的な一枚です。

当時、西洋絵画を実物で見る機会がほとんどなかった日本にとって、この《睡蓮》は大きなインパクトを与えたはず。日本人に「モネ=睡蓮」というイメージを広めた最初の作品の一つといえるでしょう。

シンプルな題材「水面」に光の移ろいを見出したモネ。

いまや日本で最も人気のある画家の一人ですが、その魅力の根っこには、日本画が大切にする“余白”や“間”と通じるものがあるのかもしれませんね。

▶大原美術館の記事はこちらから

四国地方

香川県

地中美術館蔵《睡蓮の池》(1915~1926年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネが晩年に取り組んだ一大プロジェクトといえば、パリ・オランジュリー美術館に展示されている「大装飾画」。

その構想の中で描かれた“候補作”のひとつが、ここ地中美術館に収蔵されている《睡蓮の池》です。

本作は、オランジュリー「睡蓮の間」第一展示室の西側(現在《日没》が飾られている壁)に展示されるはずだったもの。惜しくも最終的に選ばれることはありませんでしたが、画面には何度も塗り重ねた跡が残り、モネが執念のように時間をかけた力作であることが伝わってきます。

地中美術館蔵《睡蓮の池》(1917~1919年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネが《睡蓮》によって空間全体を包み込む「大装飾画」プロジェクトに本格的に取り組み始めたのは1914年。

オランジュリー美術館に飾られる最終形に至るまでには、実に多くの試作や習作が生み出されました。

本作もそのひとつで、同時期・同構図の《睡蓮の池》がいくつか存在しています。

比較してみると、まるで別物のように印象が異なるのが面白いところ。

地中美術館蔵の本作では、水面に映り込む木々と空とのコントラストが鮮やかで、睡蓮の花々が青や紫の色調と重なり合い、とても幻想的な表情を見せています。

同じモチーフでも、光の加減やモネの眼差しによってこれほど違った表現になる——そこに《睡蓮》シリーズの底知れぬ奥行きを感じずにはいられません。

地中美術館蔵《睡蓮、柳の反映》(1916~1919年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品も「大装飾画」のための習作のひとつ。

燃えるような筆致で水面に映り込む柳のシルエットが力強く描かれているのが印象的です。

オランジュリー美術館に残された「大装飾画」には、《樹木の反映》という作品がありますが、ここまで明確に木のシルエットを強調したものは少なく、本作ならではの特徴といえます。

描かれたのは第一次世界大戦のさなか。

フランスの多くの若者が戦場に散っていく姿に心を痛めたモネは、同時期に「哀悼」と「再生」の象徴とされる《しだれ柳》の連作を描いています。

この《睡蓮、柳の反映》もまた、水面にゆらぐ柳にモネの祈りや願いが託された一枚なのかもしれません。

地中美術館蔵《睡蓮、草の茂み》(1914~1917年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品は、モネが「大装飾画」に取りかかり始めた初期の習作です。

《睡蓮》といえば水面にばかり目がいきがちですが、「大装飾画」には《しだれ柳》が描かれています。

本作では、睡蓮よりも池の縁に茂る名もなき草のかたまりが主役として描かれているのが印象的。

モネはこの頃、庭のあらゆる命をキャンバスに取り込み、どこまで画面を広げていけるか試していたのかもしれませんね。

地中美術館《睡蓮》(1914~1917年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらも「大装飾画」初期の習作のひとつ。

全体にコントラストが抑えられ、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。

手前にぼんやりと描かれている緑は、水面に映り込んだ木々の葉でしょうか。

空の青さと重なり合い、柔らかな緑の色調とともに、初夏の穏やかな庭の空気を思わせます。

九州地方

福岡県

《睡蓮、柳の反映》(1916~1919年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

北九州市立美術館に収蔵される《睡蓮、柳の反映》は、地中美術館にある同タイトルの作品と同時期に描かれた、「大装飾画」の習作にあたります。

同じテーマを描いた大作は、マルモッタン・モネ美術館にも収蔵されています。モネが「水面に映り込むしだれ柳」というモチーフにどれほどこだわり、何度も試行錯誤していたのかが伝わってきます。

――ちなみに、この作品が描かれた頃、モネは「大装飾画」を2点だけ国に寄贈することを決めていました。

ところが、作品を選びにジヴェルニーを訪れた政治家クレマンソーは、アトリエにずらりと並ぶ数々の大作を目にして、思わず息を呑みます。

そして2人は話し合い、「2点だけ」ではなく「展示室そのものを作品にする」という壮大な夢へと歩み出すのです。

これが、のちにパリ・オランジュリー美術館の「睡蓮の間」を生み出す出発点となりました。

鹿児島県

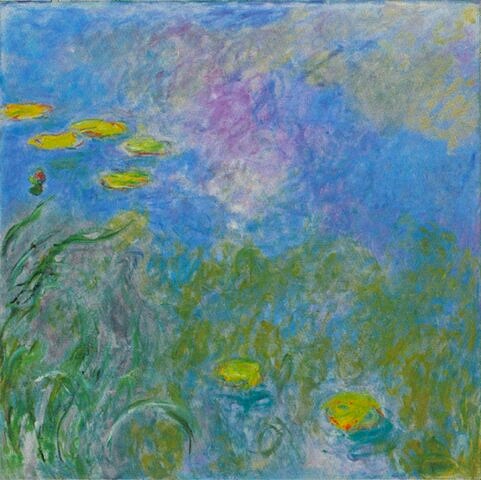

《睡蓮》(1897~1898年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

最後にご紹介するのは、鹿児島市立美術館に収蔵されている「最初期の睡蓮」です。

「第一連作」より前、モネはまだ咲いたばかりの睡蓮を、のびのびと自由に描いていました。その頃の雰囲気を残すのが本作《睡蓮》です。

薄暗い水面に浮かぶ真っ白な花。そのまわりを彩る青みを帯びた葉や花弁が、清涼な空気を漂わせています。

睡蓮は午前中に咲き、午後の早い時間には閉じてしまう花。

この一枚からも、ジヴェルニーの庭に朝の静けさが満ちていた様子を感じ取ることができます。

▶鹿児島市立美術館の記事はこちらから

おわりに

以上、日本の美術館に収蔵されている26点の《睡蓮》をご紹介してきました。いかがだったでしょうか。

モネは生涯でおよそ250点もの《睡蓮》を描いたといわれています。そのうち約10分の1が日本にあるというのは、改めて考えるととても特別なことですよね。

さらに注目したいのは、この中にオランジュリー美術館の「大装飾画」の候補となった作品が含まれている点です。モネが空間全体をデザインするために慎重に選んだのが「大装飾画」であり、候補から外れた作品が劣っているという意味ではまったくありません。むしろ、そこにはモネが試行錯誤を重ねた“過程の息づかい”が残されているともいえるでしょう。

もしお近くに《睡蓮》を所蔵する美術館があれば、ぜひ足を運んでみてください。

きっと、静かに揺れる水面とともに、あなた自身の心も穏やかに癒されるはずです。

参考文献

- ロス・キング 著 長井那智子 訳『クロード・モネ 狂気の眼と「睡蓮」の秘密』 亜紀書房 2018年8月15日 第1版第1刷発行

- 安井裕雄 著『図説 モネ「睡蓮」の世界』創元社 2024年9月20日 第1版第5刷発行

関連記事

▶モネの「睡蓮」、「大装飾画」についてもっと詳しく知りたい方はこちらから

本稿で紹介した美術館の記事はこちらから

▶国立西洋美術館

▶アーティゾン美術館

▶東京富士美術館

▶ポーラ美術館

▶アサヒグループ大山崎山荘美術館

▶和泉市久保惣記念美術館

▶大原美術館

▶鹿児島市立美術館

コメント