諏訪湖の自然と芸術を一緒に楽しめる「ハーモ美術館」

長野県の中央部、諏訪湖のほとりにあるハーモ美術館は、湖と山々に囲まれた自然の中でアートを楽しめるスポット。観光地としてにぎわうエリアにありながら、ちょっと隠れ家のような落ち着いた雰囲気が魅力です。

1990年4月にオープンしたこの美術館は、産業用ロボットメーカー「株式会社ハーモ」の創業者・濱富夫氏と、ディレクターの関たか子氏の想いから生まれました。コンセプトは「芸術と素朴」。その言葉のとおり、展示の中心は“素朴派(パントル・ナイーフ)”と呼ばれる画家たちの作品です。

諏訪湖を眺めながらのんびりと歩くだけでも気持ちいいですが、美術館に入ればさらに特別な時間が待っています。都会の喧騒を忘れて、静かに作品と向き合える空間です。

ルソーからボーシャンまで、素朴派の名品がずらり

ハーモ美術館には、サルバドール・ダリやマルク・シャガール、アンリ・マティスといった20世紀を代表する巨匠の作品も並んでいます。けれど、この美術館を特別なものにしているのは、やはりアンリ・ルソーをはじめとする素朴派のコレクションでしょう。

アンドレ・ボーシャン、カミーユ・ボンボワ、ルイ・ヴィヴァンなど、名だたる素朴派の画家たちの作品が数多く収蔵されていて、その自由でおおらかな世界観に心を委ねることができます。難解な理屈は必要ありません。ただ直感のままに、絵の楽しさを感じられるのが素朴派の魅力です。

休日にぴったりのリフレッシュ空間

自然に囲まれた諏訪湖と、素朴で温かみのある絵画。そのふたつが調和するハーモ美術館は、休日のお出かけに理想的な場所です。

芸術に詳しくなくても、自由な感性で描かれた「素朴派」の作品が、穏やかで満ち足りたひとときを与えてくれるはずです。

素朴派を代表する画家、アンリ・ルソーってどんな人?

「素朴派」と聞くとまず名前が挙がるのが、アンリ・ルソー(本名:アンリ・ジュリアン・フェリックス・ルソー)。

けれど、彼ってどんな人物だったのでしょうか?

実はルソー、もともとはパリの税関職員。しかも本格的な美術教育は受けていませんでした。40代になってから絵を描きはじめた、いわば“日曜画家”出身の異色の画家なんです。

一見、誰にも真似できない独特なスタイルを持っていたルソーですが、本人が憧れていたのはむしろ古典絵画。ルーブル美術館で模写をしたり、アカデミックな画家から学んだりと、時代の流行だった印象派やフォーヴィズム、キュビズムにはあまり関心を示しませんでした。

ただし、その作風は伝統的な「サロン展」にはなかなか受け入れられず…。そこで彼が活躍の場としたのが、無審査で誰でも作品を出展できる「アンデパンダン展」でした。

《第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神》(1905~1906年)

初参加は1894年。その後、亡くなるまでほぼ毎年のように出品し続けています。無審査とはいえ、自分の作品を人々に見てもらえることが、ルソーにとって大きな原動力だったのでしょう。

とはいえ、彼の作品が評価されはじめたのは晩年に入ってから。それまでは批評家から冷ややかに笑われる存在でした。でも、そんな声にくじけず描き続けたのは、「ただ描きたかったから」。このシンプルでまっすぐな姿勢こそが、ルソーの魅力そのものだと思います。

彼の絵は理屈や理論に縛られていません。日常で見たもの、心に浮かんだイメージをそのままキャンバスに描き出しただけ。だからこそ、観る人の心を掴む“素朴さ”があるのです。

それでは、ここからはルソーを含む「素朴派」の作品をいくつかご紹介していきます。

ハーモ美術館の「素朴派」コレクション紹介

※紹介する作品は企画展や展示替え等により鑑賞できない場合があります。ご留意ください。

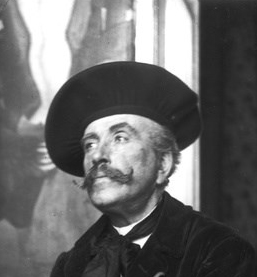

アンリ・ルソー

《マルヌ河畔(ダムリー・ブールソーの眺め)》 1906年

作品解説(クリックまたはタッチ)

この作品は、1907年の第23回アンデパンダン展にルソーが出品した一枚です。

青空の下、黄色く色づいた木々がとても印象的。列車や船、小さな道etc…ジオラマのような小世界を眺めているようでどこかホッとする作品ですね。

ルソーにしては遠近感が整っている為か、絵葉書を参考にして描かれた作品とされています。

描かれているのは、パリ北東の郊外にある「ダムリー」という町。そこからマルヌ川を挟んで南西側の「ブールソー(Boursault)」を眺めた風景なんです。

画面中央上にある大きな建物はおそらく「ブルソー城」。今も残っていて、現在はシャンパーニュのドメーヌ(ワイナリー)として使われています。

画像:by User:Denys

ちなみに、この絵は展覧会に出品された時点で既に買い手がついていたそうです。当時の批評家からは冷ややかに見られていたルソーですが、一方でピカソやゴーギャン、ロートレックといった同時代の巨匠たちは彼を高く評価していました。とくにピカソは、骨董屋で偶然ルソーの絵を見つけて自分のコレクションに加えるほど、ルソーを気に入っていたそうです。

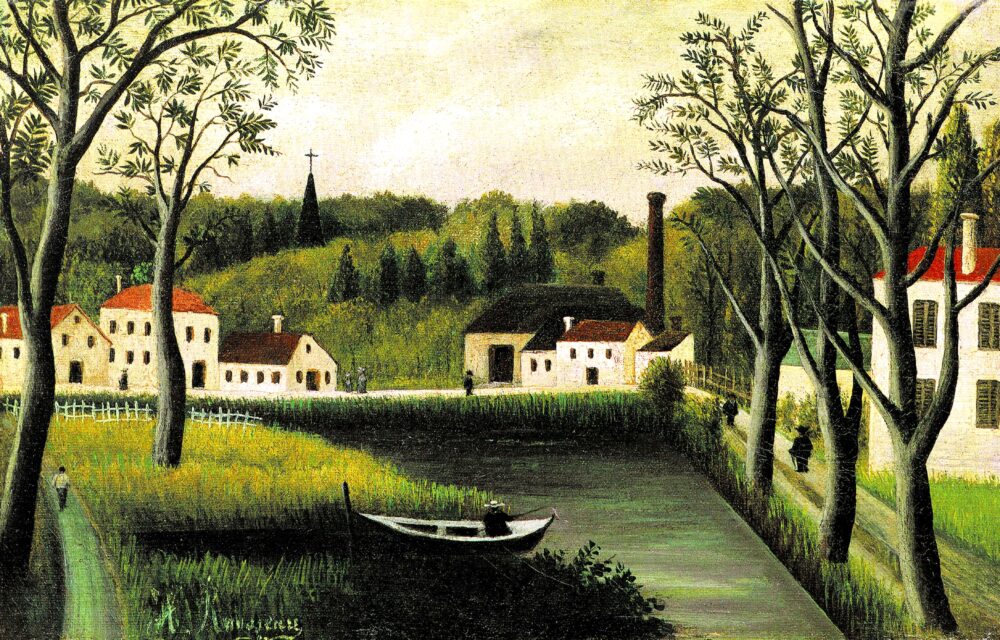

アンリ・ルソー

《釣り人のいる風景》(1886年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

前景の木々の葉っぱが、一枚一枚とても丁寧に描き込まれているのが印象的。ルソーが絵を描くことそのものを楽しんでいたんだな、と感じさせる一枚です。

遠景の木々は緑のグラデーションが美しく、フラットに描かれた家々の色面がぱっと目に入ります。草むらに作られたデコボコした柵や、遠くに小さく見える教会の尖塔など、細部にまでルソーらしさがあふれていますね。

この作品が描かれたのは、ルソーがまだ税関職員として働いていた頃。彼が本格的に絵に専念するのは1893年以降ですが、それまでは「日曜画家」として仕事の合間に制作を続けていました。

ちなみに「税関職員」と聞くと、ちょっとかっこよく聞こえますが、実際の仕事は商人や農夫から税を徴収する、いわば徴税警備のような役割。数日おきに24時間勤務もある過酷な仕事だったそうです。そんな日々の中でキャンバスに向かう時間は、きっとルソーにとって心からの癒しだったのでしょう。

アンリ・ルソー

《花》(1910年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ルソーといえばジャングルや風景の絵を思い浮かべる人が多いと思いますが、じつは花をモチーフにした作品も残しています。とはいえ確認されているのは20点ちょっと。数の少ないジャンルで、そのうちの貴重な一枚がここハーモ美術館に収蔵されているんです。

描かれているのはマーガレットとミモザ。背景の緑とテーブルの赤がパッと目を引く強いコントラストになっていますが、グラスに挿された花々が画面全体を心地よくまとめています。よく見ると、マーガレットは全部こちらを向いていて、なんとも可愛らしい雰囲気。ルソーの人物画がいつも真正面なのを思い出させますね。まさに“ルソーらしい素朴さ”がにじみ出た作品です。

この絵が描かれたのは1910年。ようやく世間から評価され、作品も売れはじめていた時期でしたが、同じ年に蜂窩織炎という病気で亡くなってしまいます。もし彼が長く生きていたら、きっとまた新しい魅力のある作品が見られたはず。そう考えると少し切なくなりますね。

アンドレ・ボーシャン

《花と鳥》(1958年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ハーモ美術館には、ルソー以外にも「素朴派」の画家たちの作品がたくさん収蔵されています。その中のひとりがアンドレ・ボーシャン(1873〜1958)。

ボーシャンもフランス出身で、しかも油彩を始めたのは40歳を過ぎてから。退職後に本格的に絵に向き合ったルソーと、どこか重なる経歴を持っています。

彼はもともと園芸業を営んでいましたが、第一次世界大戦で従軍した際に「製図の仕事」を任され、その正確さに上官が驚いたそうです。これがきっかけで絵を描くようになったと言われています。

この《花と鳥》は、そんなボーシャンが85歳の最晩年に描いた作品。園芸の仕事をしていた彼らしく、草木や花、鳥といった自然のモチーフを得意としていて、この絵にもその魅力がぎゅっと詰まっています。シンプルでのびやかな筆致からは、自然を描くことを最後まで楽しんでいたボーシャンの姿が思い浮かびます。

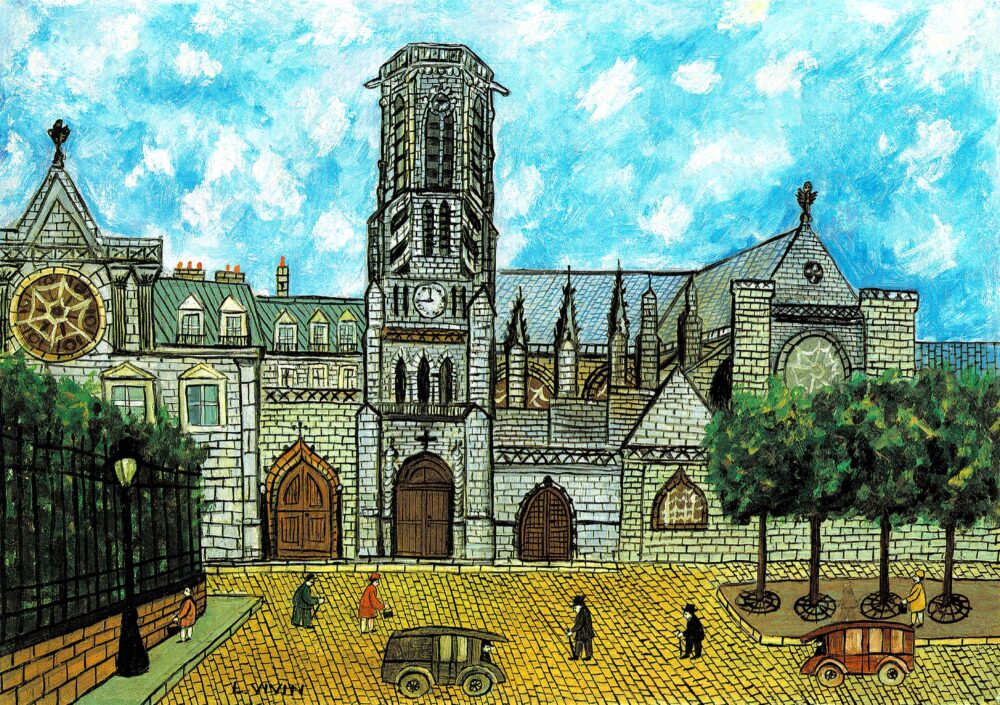

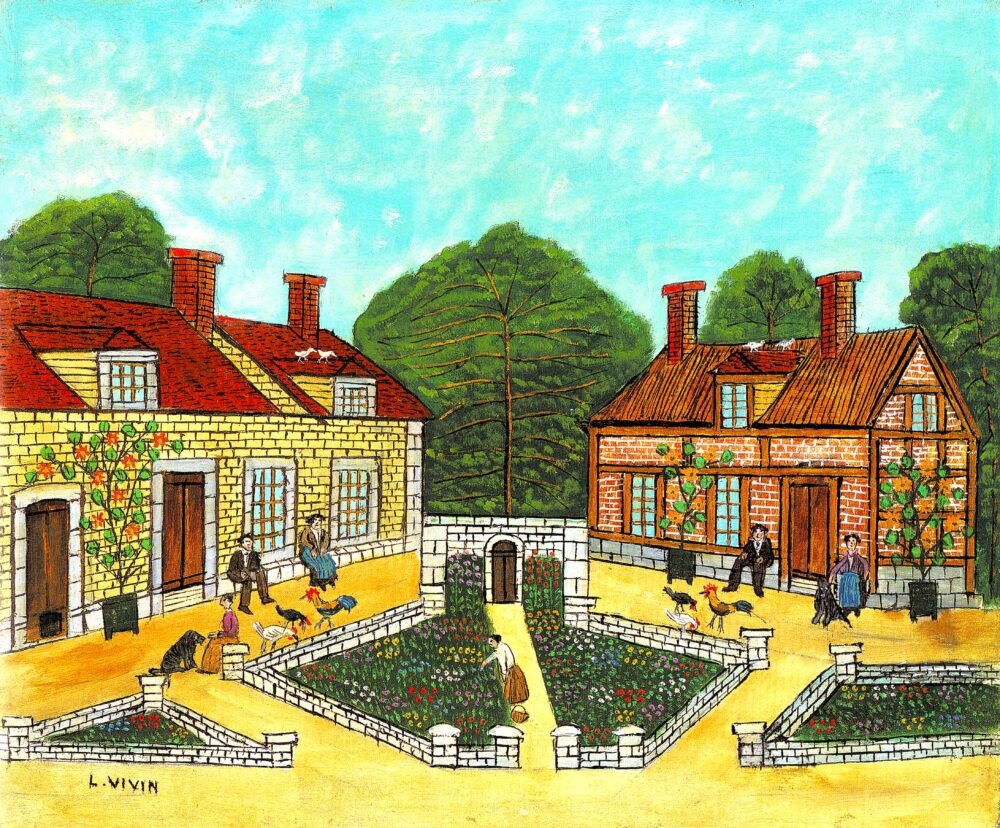

ルイ・ヴィヴァン

《教会》

作品解説(クリックまたはタッチ)

ルイ・ヴィヴァン(Louis Vivin,1861~1936)も、郵便局を辞めてから本格的に絵を描き始めた画家です。フランス東部のヴォージュに生まれ、後にパリで生涯を終えました。

彼の作品の大きな特徴は「黒い輪郭線」。特に建物を描くときは、レンガや石畳を一つひとつ細かく描き込み、まるで構造そのものを解剖するように表現しています。

その背景には、ヴィヴァンが工業専門学校で学んだ経歴があります。建物の仕組みや形へのこだわりが、そのままキャンバスに反映されているんですね。

ルソーやボーシャンの柔らかで素朴なタッチとは少し違いますが、ヴィヴァンの絵からは「建築物そのものへの愛着」と「パリの町並みへの深い思い」がじんわりと伝わってきます。

(その他のハーモ美術館蔵ルイ・ヴィヴァン作品)

油彩、カンヴァス、50.5×61.0cm

油彩、カンヴァス、45.0×54.0cm

まとめ

今回は、諏訪湖の穏やかな空気に包まれた「ハーモ美術館」をご紹介しました。

日本には個性豊かな美術館がたくさんありますが、ハーモ美術館のコンセプト「素朴と芸術」は、諏訪湖の自然とルソーをはじめとする素朴派の作風がぴったり重なって、ゆったりと絵を楽しめるスポットです。

紹介したルソー、ボーシャン、ヴィヴァンに共通しているのは、人生の後半になってから本格的に絵を描き始めたこと。彼らは「描きたい」という純粋な気持ちを原動力にして作品を生み出しました。その素直さこそが「素朴派」の魅力の源だと思います。

彼らが大切にしたのは、美術の理論や技巧よりも身近な風景や愛着のあるもの。それを丁寧に描いたからこそ、今も人の心をつかむ力を持ち続けているのでしょう。

「ちょっとアートを楽しみたい」──それくらいの気持ちで訪れても十分に楽しめるのがハーモ美術館です。次の休日に、諏訪湖と一緒に味わってみてはいかがでしょうか。

ハーモ美術館の基本情報

所在地:長野県諏訪郡下諏訪町10616-540

コメント