西洋美術、どこで観る?それならやっぱり「国立西洋美術館」でしょ!

上野公園をぶらぶら歩いていると、ちょっと不思議でモダンな建物が目に入ってきます。1階部分には壁がなくて、まるで建物が宙に浮いているみたい。そのユニークな外観こそ、日本にいながら西洋美術の名作たちに出会える場所──「国立西洋美術館」です。

この美術館、洗練された企画展も見ごたえばっちりですが、いちばんの魅力は常設展。

ルーベンス、レンブラント、モネ、ルノワール…美術の教科書で見たあの名画たちが、当たり前のように展示されてるんです。初めて訪れた人は「えっ、こんなに名作が!?」とびっくりするかもしれません。

展示の中心になっているのは「松方コレクション」。これは、実業家・松方幸次郎が20世紀初頭にヨーロッパで集めた作品群で、戦後フランスから日本に返還された貴重なものばかり。「日本にも、世界に誇れる美術館をつくりたい」という松方氏の情熱が、この美術館のはじまりなんです。

モネの《睡蓮》、ロダンの《地獄の門》といった超有名作品も、ここなら気負わずふらっと鑑賞できるのがいいところ。展示内容も季節ごとに少しずつ入れ替わるので、何度行っても楽しめます。

上野に行くなら、国立西洋美術館もルートに入れてみてください。

アート初心者もリピーターも、ゆったりといい時間が過ごせますよ。

国立西洋美術館は、ある“コレクター”の夢から始まった

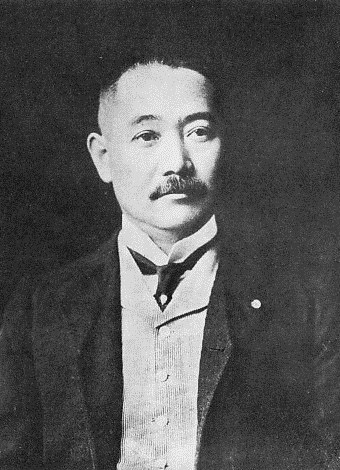

上野の国立西洋美術館。そのルーツをたどると、ひとりの熱い実業家に行き着きます。名前は松方幸次郎。

彼が命がけで集めた「松方コレクション」が、美術館誕生の原点です。

松方氏は1910年代から1920年代にかけて、なんと浮世絵を約8,000点、西洋絵画などを約3,000点も集めました。その作品数、ケタ違いです。個人でここまで揃える人、今じゃまずいません。

ところが、悲劇が襲います。

1927年、金融恐慌が直撃。

当時社長を務めていた川崎造船所が経営難に陥り、やむなく多くの作品を手放すことになってしまいます。

そんな中で、奇跡的に残ったのがロンドンとパリに保管されていた約1,400点。

……でしたが、ここでも試練が。

1939年、ロンドンの倉庫(パンテクニカン倉庫)で火災が発生し、900点以上が焼失。さらに戦後、パリにあった残りの作品もフランス政府に接収されてしまうんです。

せっかく精魂注いで収集したコレクションのほとんどが散逸してしまったのです。

松方氏の落胆は、想像を絶するものだったでしょう…

画像:by Stephen Richards

結局、作品は戻らないまま1950年に松方氏はこの世を去ります。

——それでも。彼の「日本にも、世界に誇れる美術館を」という夢は、消えませんでした。

松方氏の死後、遺族や日本政府が粘り強くフランスと交渉。

そして1953年、ようやく一部作品の返還が決定したのです。

そして、それらを迎え入れるために建てられたのが「国立西洋美術館」だったのです。

こうして1959年にオープンした国立西洋美術館。

以来、日本で数少ない西洋美術専門の美術館として、多くの人に愛される存在になっています。

ちなみに——

あの有名な《ファン・ゴッホの寝室》も、実は松方コレクションのひとつだったんです。

しかし残念ながら返還は認められず、今はオルセー美術館に所蔵されています。うーん、惜しい!

所蔵作品ピックアップ

かつて松方コレクションが誇った西洋美術作品は、なんと約3,000点。

ただし、火災やフランス政府による接収を経て、1959年の美術館開館時に実際に収蔵されていたのは、そのうち約370点ほどでした。

それから時を経て、個人からの寄贈や美術館の独自収集によって所蔵数はぐんぐん増加。

今では、6,000点を超えるコレクションを誇るまでになっています。

今回はその中から、注目の作品をいくつかご紹介。

※展示作品は時期によって入れ替わるので、事前に公式サイトをチェックするのがおすすめです。

▶国立西洋美術館のホームページ

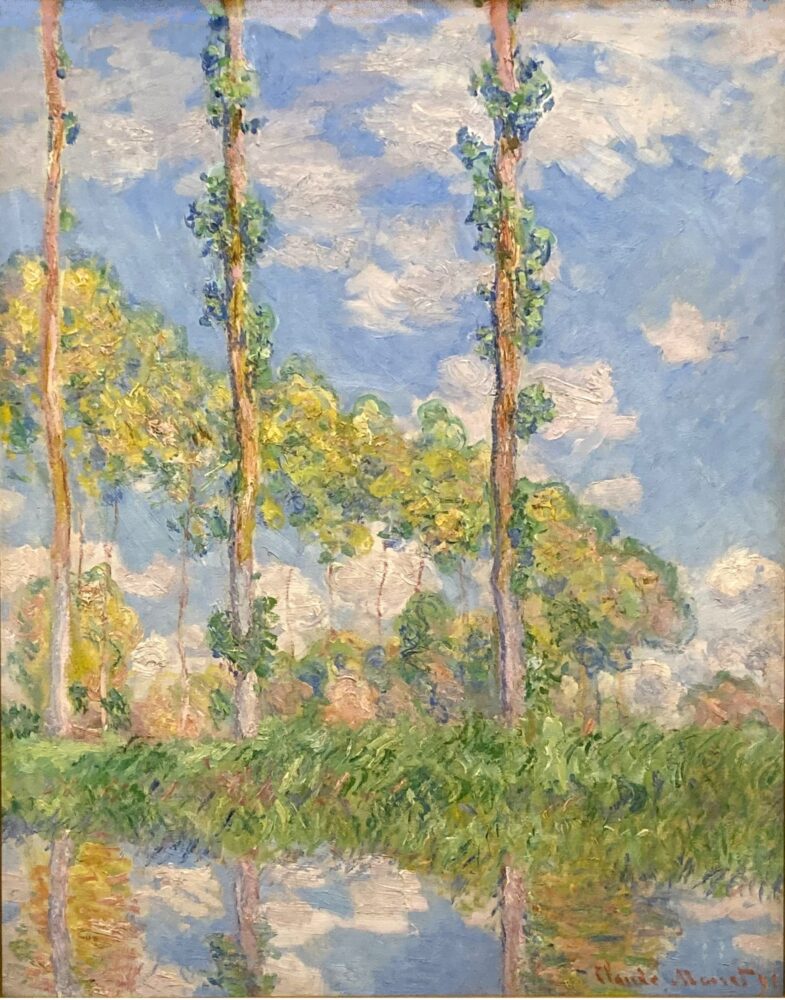

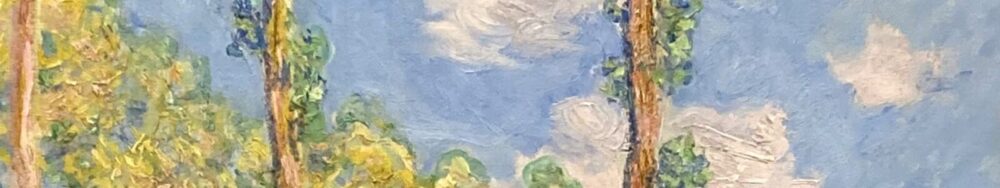

クロード・モネ

《陽を浴びるポプラ並木》(1891年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネの“空気感”を味わえる一枚

「モネ=睡蓮の連作」というイメージの方も多いかもしれませんが、実はその他にも色々な連作シリーズを描いています。本作《陽を浴びるポプラ並木》もそのひとつ、ジヴェルニーのエプト川沿いに生えるポプラ並木を描いたシリーズものです。

画面に広がるのは、抜けるような青空と、川面に映り込む鮮やかな光。

手前のポプラはキャンバスに描き切れないほど高くそびえ、背景には奥へと続く並木の様子が描かれています。

ただし、その遠近感ははっきりしません。境界がぼやけていたり、形が曖昧だったりするのは、モネならでは「光」の表現方法。あえてディテールをぼかすことで、自然の「空気感」を表現しているんです。

水面にちらつく光の冷たさ、ポプラの葉がきらきらと揺れる感じ──。

まさに“印象”を描いた一枚で、眺めていると、静かな川辺の風の音まで聞こえてきそうな、そんな一枚です。

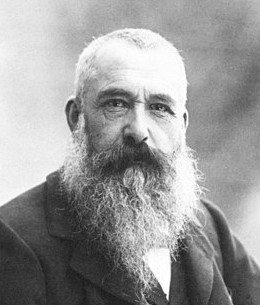

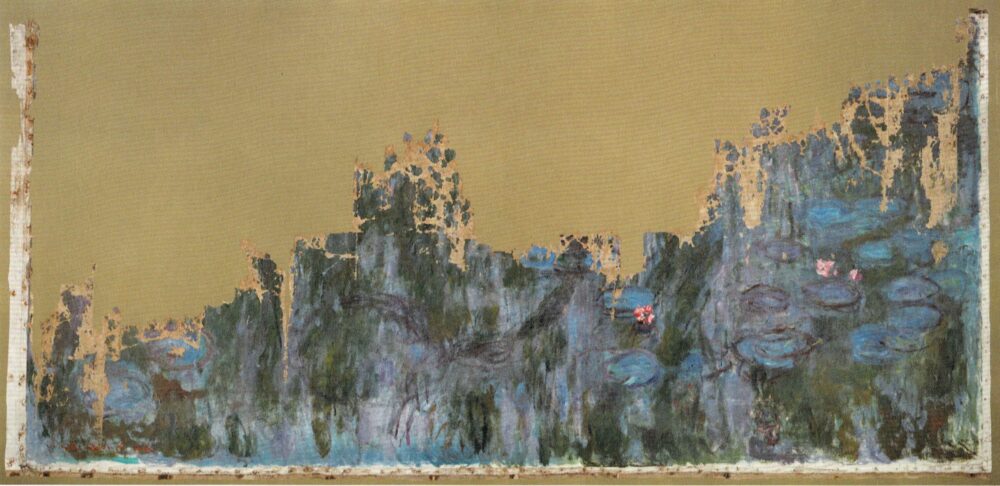

クロード・モネ

《睡蓮、柳の反映》(1916年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

世界に1点だけ。モネが生前に譲った“大装飾画の睡蓮”

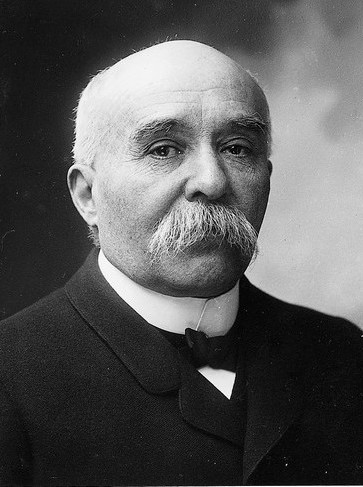

1921年、松方幸次郎は、前年までフランス首相を務めていたジョルジュ・クレマンソーの紹介で、モネの暮らすジヴェルニーを訪れました。

アトリエを訪ねた松方は、その場でモネの作品15点を購入します。

このときクレマンソーは、友人のために「安くしてやってくれ」とモネに割引を持ちかけました。

けれど松方は、それをきっぱりと断ります。

「友情を金に代えるなんて、恥ずかしいことだ」と言って、100万フランの小切手を手渡したそうです。

その姿勢に心を打たれたのか、あるいは日本贔屓だったモネの気まぐれか──

モネは、当時すでに完成していた《大装飾画》(睡蓮の絵で展示室の壁を覆うというモネ一世一代の装飾画計画)の一部を、松方に譲ることを決めました。

それがこの《睡蓮、柳の反映》なんです。

当時、《大装飾画》には、他の収集家たちからも購入希望があったそうですが、モネはすべて断っていました。

結果的に、《大装飾画》のなかで画家の手から離れたのは、この1点だけ。

そう、本作は“モネが唯一譲った《大装飾画》”として、特別な存在なんです。

時を経て、姿を現した「大装飾画」

…しかしその後、作品は日本に運ばれることなく、パリのロダン美術館に預けられることに。

そして第二次世界大戦が勃発。

戦火を避けるため、作品はフランスの民家に疎開しましたが、その間に水害や経年劣化により、上部が破損してしまいます。

そしてようやく日本に返還されたのが、2016年。

つい最近になって、この作品が日本で一般公開されるようになったんです。

上部が欠けてしまっているのは、たしかに残念。

しかし、戦争も災害も乗り越えて、100年近い時を経て日本にたどり着いたこの絵の、その欠損した姿にこそ、

モネの執念や、松方の情熱、時代を超えた歴史的な深みを感じることができるのではないでしょうか。

ちなみに、現在残っている部分の構図から、この作品は、オランジュリー美術館に所蔵されている《大装飾画》の《樹々の反映》の中央部と非常によく似ており、元々は同作品の一部だったと考えられています。

《大装飾画》の《樹々の反映》

クロード・モネ

《睡蓮》(1916年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画像:by Spedona

“空を映す池”に、ただただ見とれる──

パリの北西、ジヴェルニーという町。

モネはこの地をとても気に入り、自宅のそばに“水の庭”をつくりました。

「睡蓮」シリーズは、まさにこの庭で描かれたものです。

この《睡蓮》も、その連作のひとつ。

まず目を引くのは、水面に映る空の澄んだ青。

浮かぶ睡蓮の花々、周囲の木々の反射、それぞれの色が響き合い、まるで目で感じる音楽のような美しさがあります。

それでいて、描き方はどこか静かでやさしい。

水面のひんやりとした質感に加えて水中の重厚な色彩…etc

細かく描き込まれているわけではないのに、風景を見た瞬間の印象を驚くほど自然に、的確にとらえています。

気づくと、自分の感覚ごと絵の中に引き込まれている──そんな不思議な没入感がある一枚です。

1枚の絵に80万フラン!?

松方幸次郎は1922年にもモネから絵を購入しています。

彼はモネに「一枚選んでほしい」と、80万フランの小切手を渡したと地元の新聞は報じています。

80万フランは、今の価値で約1億5000万円ほど。

いくらモネの作品とはいえ、当時としても破格すぎる程の価格でした。

松方がどの作品を購入したか正確な記録は残っていませんが、松方はモネが「大装飾画」の一部を譲ったほどの相手。モネもその金額から下手な作品は渡せなかったはずです。

そのため、この時にモネが譲った作品も200cmを超える「大装飾画」の一部、それもクオリティの高い本作であったと考えられています。

松方を贔屓にしていたモネが選んだ「とっておき」の作品。

その大迫力は現地でじっくり味わってみてください!

画像:by World3000

ヨハネス・フェルメール(に帰属)

《聖プラクセディス》(1655年)【個人より寄託】

作品解説(クリックまたはタッチ)

えっ、フェルメールが日本に?

《牛乳を注ぐ女》《真珠の耳飾りの少女》などで知られる、静けさの画家フェルメール。

実は──彼の作品とされるものが、ここ日本にもあるんです。

それが《聖プラクセディス》。

日本にある唯一の“フェルメール作品”として展示されている一点です。

……とはいえ、初見で「これ、本当にフェルメール?」と思った方もいるはず。

実際、本作はかなり宗教色が強く、一般的に知られるフェルメールの作風とは印象が違います。

でも、これが「模写」だったとしたら話は別。

当時、若い画家が古典の名作を模写するのは、ごく普通のことでした。

しかもフェルメールはこの数年前、敬虔なカトリックの家庭の女性と結婚しています。そうした背景が、本作の宗教的モチーフに影響したとも言われています。

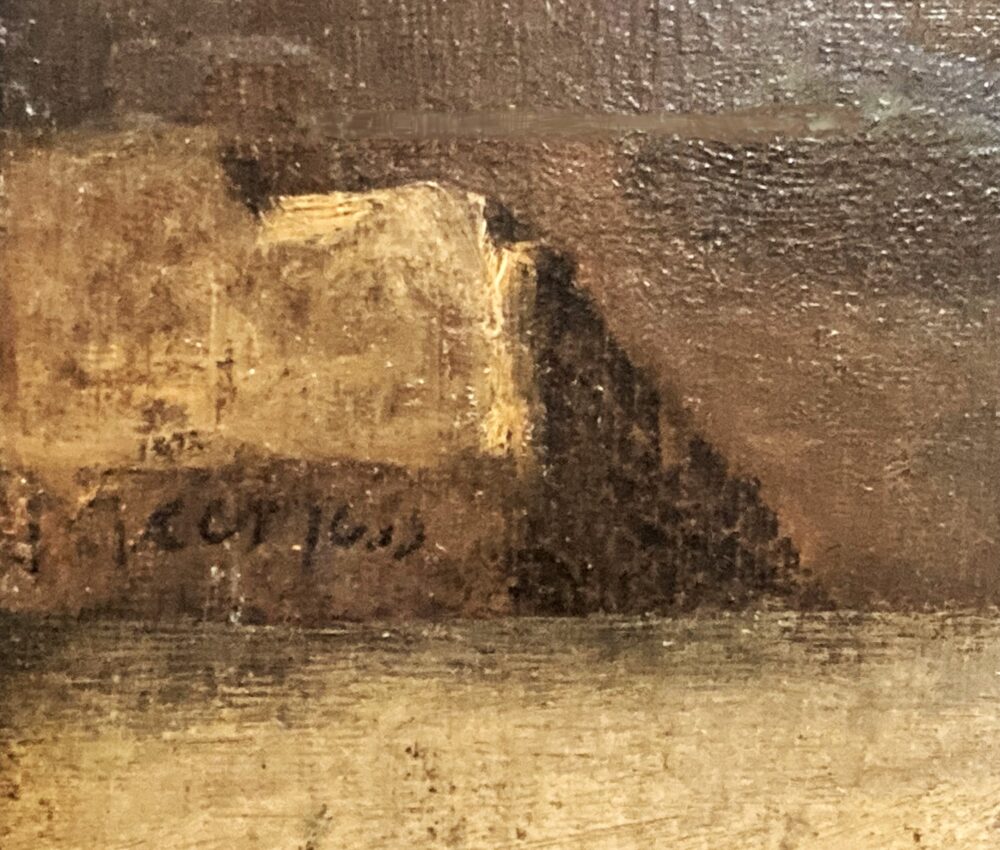

真作のカギは、この“サイン”

そして、真作とされる最大の根拠が、左下の石の部分に記された彼の特徴的なサイン──「Meer 1655」です。これはフェルメール特有の署名で、しかも絵が描かれた時期とほぼ同時期に記されたことが科学的にも確認されています。

当時は「フェルメールを騙って偽作を売る動機」がほとんどなかった時代。偽ってフェルメールの署名を入れる理由がないんです。さらにこの絵に使われている顔料は、17世紀のオランダ製ということも分かっています。

こうした理由から、近年では「フェルメールの初期作品である可能性が高い」というのが専門家の主流意見になりつつあります。

ちなみに、2023年にアムステルダム国立美術館で開かれた大規模な《フェルメール展》でも、

この作品は“真筆扱い”で堂々と展示されました。

“決め手がない”からこそ、面白い。

とはいえ、まだ100%「真作である」との証拠は出ていません。

だからこそ美術館では今も「フェルメール《に帰属》」という表記を使っているんですね。

でもこの不確かさこそが、この絵の一番おもしろいところ。

確信と謎がせめぎ合う、ミステリアスな一枚。

フェルメールの世界にふれるなら、見逃せない作品です。

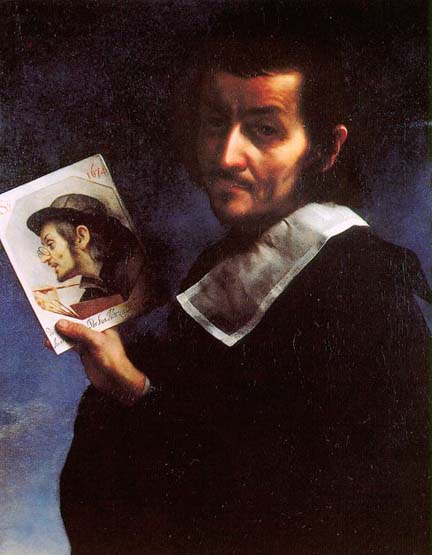

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

《聖トマス》

作品解説(クリックまたはタッチ

暗闇に浮かぶ“沈黙のドラマ”

17世紀バロックの画家、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(Georges de La Tour,1593~1652)。

「夜の画家」とも呼ばれる彼は、暗闇に照らされる神秘的な空気感を描く名手として知られています。

そんなラ・トゥールの真筆は、世界にわずか40点ほど。

この《聖トマス》は、その貴重な1点です。

“疑い深い”使徒が見つめるもの

描かれているのは、キリストの十二使徒のひとり・聖トマス。

彼は“疑い深いトマス”とも呼ばれ、復活したキリストを前にしても「本当に生き返ったのか」と創傷に直接触れて確かめたエピソードが有名です。

また、トマスは伝道に赴いたインドで、槍に突かれて殉教したことから、彼を描く作品にはアトリビュート(使徒を象徴する小道具)として槍が良く描かれます。

この作品でも、トマスの手元には槍。

そして彼は、それをじっと見つめています。

それは、復活の意味を探っているのか。

それとも、殉教する未来を見つめているのか──。

その表情は静かです。

けれど、その中には「疑念」と「信仰」、そして「覚悟」が確かに描き込まれており、

ラ・トゥールならではの、光と影が織りなす沈黙のドラマを見出すことができるでしょう。

日本で観られるのは、たったの2点だけ。

ちなみに、日本国内にあるラ・トゥール作品はわずか2点だけ。

ひとつがこの《聖トマス》。もうひとつが、東京富士美術館に所蔵されている《煙草を吸う男》です。

どちらもラ・トゥール特有の“静かな緊張感”に満ちた傑作。

ぜひ、あわせて鑑賞してみてください。きっと、時間の流れまでゆっくりになるような体験になるはずです。

▶「東京富士美術館」の記事はこちらから

ヴィンチェンツォ・カテーナ

《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》

作品解説(クリックまたはタッチ)

見ればわかる“じんわり系ルネサンス”

ヴィンチェンツォ・カテーナは、ルネサンス期のヴェネツィア派の画家。

名前を聞いてピンとくる人は少ないかもしれませんが、同時代の仲間にはジョヴァンニ・ベッリーニ、ジョルジョーネ、ティツィアーノと、名だたる巨匠たちが並びます。

カテーナも、そんな時代を生きたひとり。

初期はベッリーニの影響が色濃く、1510年頃からはジョルジョーネ風の表現を取り入れ始めたといわれています。

しかし、彼の特徴的なデフォルメや単純化された構図などには、他の巨匠にはない独自性があり、今見てもハッとするような新鮮さがあります。

この《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》も、そんなカテーナらしさが表れた1枚。

制作年は不明ですが、背景に描かれたヴェネツィアの「サンタ・マリア・フォルモーザ聖堂」のファサードがまだ完成していないことや、井戸のかたちが当時の実物と一致することなどから、1512年頃の作品と考えられています。

画像:by Didier Descouens

じんわり沁みる古典絵画

当時、油彩が少しずつ主流になりつつあった時代ですが、本作はあえてテンペラ(卵を混ぜた絵具)で描かれています。

そのため、発色の鮮やかさとマットな質感がとても印象的。

特に肌や輪郭の繊細な線には、テンペラならではの美しさが息づいています。

派手さはないけれど、見れば見るほど、静かに染みてくるような作品。

まるで絵の中の空気まで止まっているかのような、丁寧な時間が流れています。

ルネサンスの真髄って、こういう“控えめだけどちゃんとすごい”一枚にこそ宿っているのかもしれません。

カルロ・ドルチ

《悲しみの聖母》(1655年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

遅筆の画家ドルチ

カルロ・ドルチは、バロック時代にフィレンツェで活躍した画家です。バロックといえば、劇的な光と影のコントラストが特徴ですが、ドルチの魅力はそこに“緻密さ”が加わるところ。

彼は「遅筆の画家」としても知られていて、伝記によれば「片足を描くのに1週間かかった」と言われるほど。

しかし、そのぶん仕上がりはとても精密で、まったく筆遣いが残らない画風は「どうやって描いたの?」と思うほど。その完成度の高さは当時の人達からも大変人気だったといいます。

青のヴェールと沈黙のまなざし

この《悲しみの聖母》も、そんなドルチの丁寧な筆づかいが光る一枚。

青いマントの柔らかな質感、手の透明感ある描写…細部までとにかく丁寧です。

けれど驚かされるのは、その顔。

画家であれば一番力を入れて描くところですが、本作では目元はあえて陰で隠されていて、表情がはっきりとは読み取れません。

でも、その“見せなさ”こそが心を打ちます。

感情をすべて語らないことで、むしろ想像がふくらみ、静かな悲しみが胸にじんわり染みてくる。

そんな余白のある表現が、かえって見る人の感情を深く揺さぶります。

宗教画でありながら、どこかパーソナルで、内面にそっと寄り添ってくる作品。

派手さではなく、沈黙の説得力をもった名品です。

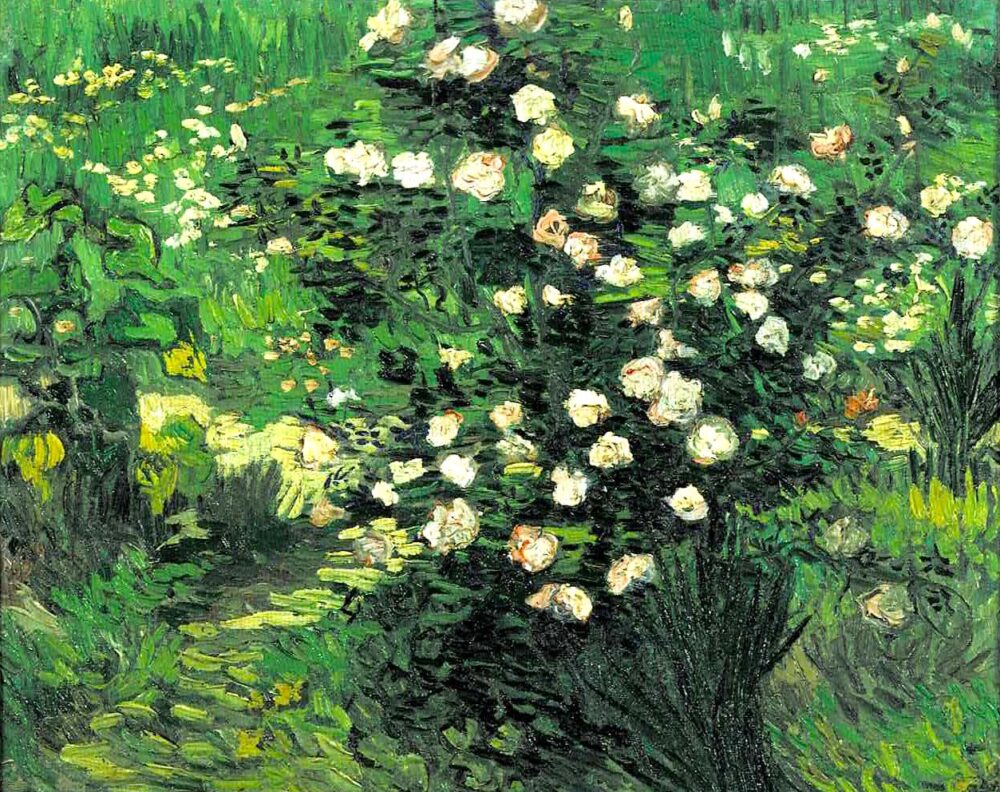

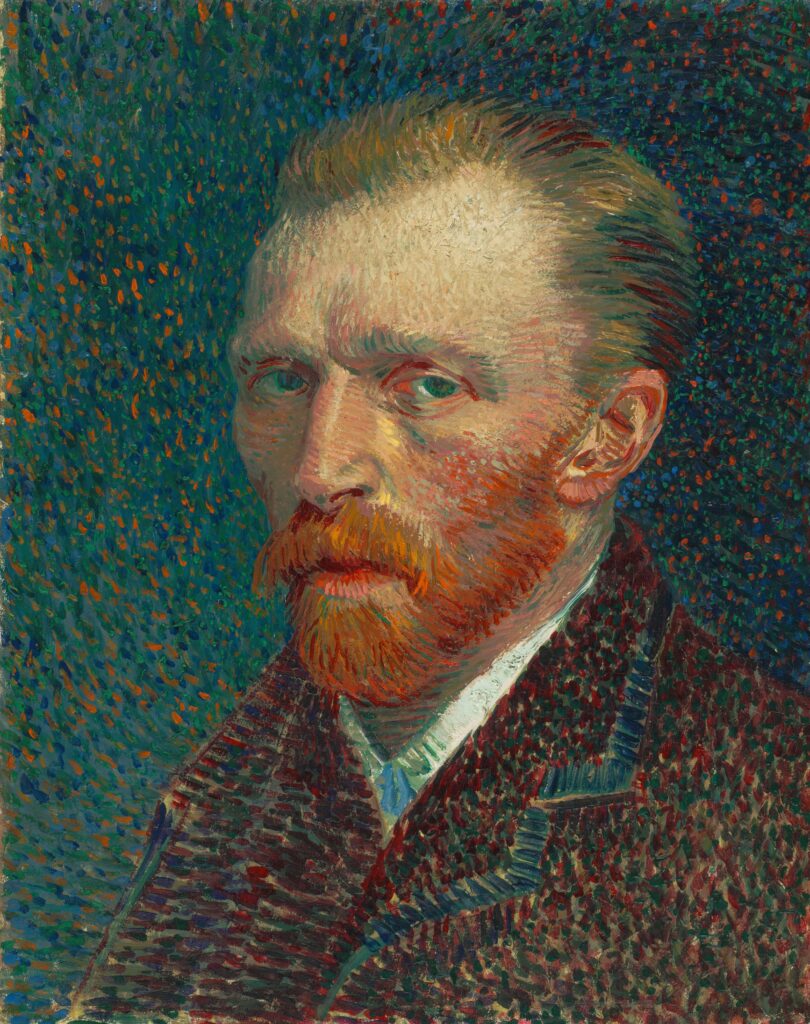

フィンセント・ファン・ゴッホ

《ばら》(1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

サン・レミの精神病院

フィンセント・ファン・ゴッホといえば、

やっぱり南フランス・アルルでの「耳切り事件」が印象に残っている人も多いかもしれません。

この事件をきっかけに、精神的にも不安定になったゴッホは、

アルルの北東にあるサン・レミの精神病院へ入院することになります。

絵は売れず、心も身体も限界。それでも彼は、描くことをやめませんでした。

病院の庭やその周辺の自然と向き合いながら、少しずつ回復していったんです。

小さいけれど“確かな”美しさ

この《ばら》は、まさにその頃に描かれた作品。

外出が禁じられていた時期には、病院の敷地内で蛾を観察したり、アイリスの花を描いたりもしていて、

このバラも、そんな“限られた世界”のなかで見つけた小さな美しさのひとつです。

画面全体は、やわらかな緑で満たされています。

その中に、白や淡いピンクのバラがふわっと浮かび上がるように咲いている──そんな印象。

以前のゴッホに見られた、強い輪郭線や補色の大胆な使い方はここではほとんど見られません。

技法云々よりも、もっと素朴なまなざし。

ただ、目の前の花を見つめて、その姿をそのまま描こうとしたような、まっすぐな想いが伝わってきます。

何も語らず、ただ花と向き合う時間。

静けさの中で筆を動かすゴッホの姿が、そっと目に浮かんでくるようです。

ゴッホの「サン・レミ」時代がもっと知りたい方はこちらから!

▶ゴッホを解説!第4部「サン・レミ。オーヴェル時代」

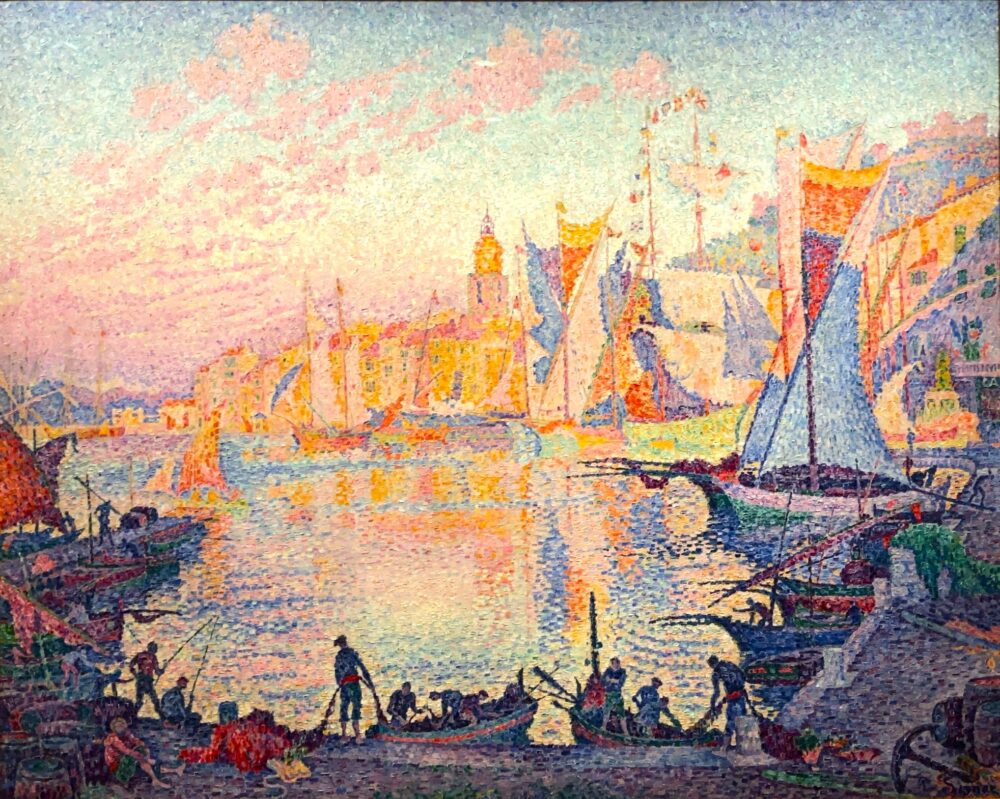

ポール・シニャック

《サン=トロぺの港》(1901~1902年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

色の粒で風景を“組み立てる”という驚き

ポール・シニャックは、“新印象派”を代表する画家のひとり。

そのスタイルといえば、やっぱり点描です。

印象派の画家たちが使っていた「筆触分割」──つまり、色を混ぜずにそのまま並べて、目で“混ざったように見せる”技法を、

もっと理論的に、科学的に突き詰めたのが新印象派。その進化系として生まれたのが、シニャックらによる点描法でした。

この《サン=トロペの港》は、シニャックが南フランスの港町・サン=トロペに住んでいた頃の作品。

サイズは131×161.5cmとかなりの大作で、キャンバスのすみずみまで色の粒で埋め尽くされています。

画像:by Ballista at English Wikipedia

色彩のマジック

近づくと、そこにあるのは無数の色点。

でも、少し距離をとると──空、海、建物、船、そして光までもがふっと浮かび上がってきます。

夕方か、あるいは朝の時間帯でしょうか。

やわらかな光が港に差し込み、空気までゆらいで見えるような、そんな一瞬がとじこめられています。

面白いのは、同じ色が置かれる場所によって、まったく違って見えること。

たとえばピンク。隣が深い青ならくっきり引き締まり、水色ならふわっと溶け込む。

まるで色と色が会話しているような、不思議な視覚のマジックです。

モーリス・ドニ

《踊る女たち》(1905年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「写実」の次へ。“ナビ”派のドニ

モーリス・ドニは、19世紀末のパリで活躍した「ナビ派」の画家。

ナビ派のメンバーたちは、写実的に描くことよりも、絵に“意味”や“象徴”を込めることを重視していました。

彼らはゴーギャンの思想に影響を受けながら、色と形の調和、そしてどこか神秘的な空気感を追求していたんです。

浮世絵の“線”と“装飾性”

ナビ派を語るうえで外せないのが、日本の浮世絵からの影響。

はっきりした輪郭線や、遠近感をあえて抑えた平面的な構図など、西洋画とは異なるアプローチに、強く惹かれていたんですね。

この《踊る女たち》にも、そのエッセンスがしっかり息づいています。

縦長の画面は、どこか掛け軸のような印象。

色づかいは淡い水色、緑、白を基調に、ところどころ薄い紫が差し色として効いています。

輪郭線はくっきりしていて、影もグラデーションではなく“色の面”として表現されています。

全体的にとても装飾的なのに、不思議と静けさがある。

まるで踊りの中に、時間がふっと止まったような感覚すら覚えます。

当時の西洋絵画では、こうした“輪郭で囲った色面”の描き方はまだ珍しく、「クロワゾニスム」と呼ばれ、ポスト印象派以降に少しずつ広がっていきました。

でも、私たち日本人にとってはどこか見慣れたスタイルでもありますよね。

浮世絵や漫画でもおなじみのこの描き方。だからこそ、ドニの絵に不思議な親しみを感じるのかもしれません。

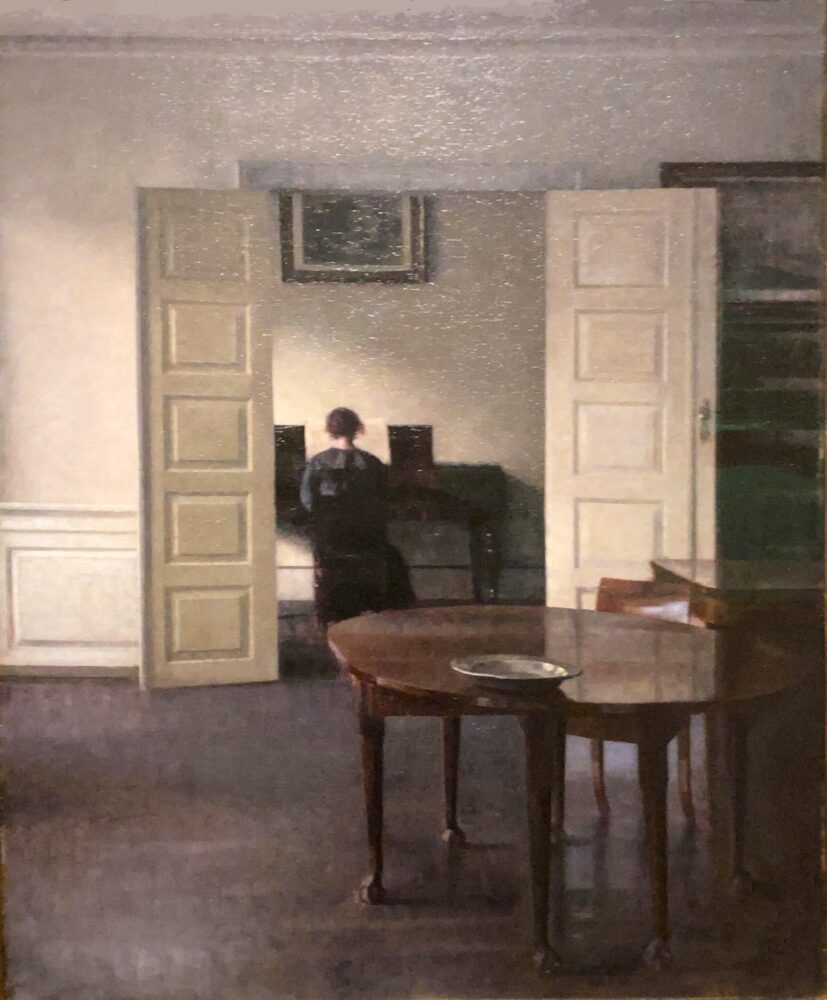

ヴィルヘルム・ハンマースホイ

《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》(1910年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「何もない」のに、こんなに深い。静寂のアート

ヴィルヘルム・ハンマースホイは、デンマークの画家。

派手さとは無縁の、静かでミニマルな室内風景を描き続けたことで知られています。

この《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》も、その代表作のひとつ。

舞台は、晩年を過ごしたコペンハーゲンのストランゲーゼ通りにあるアパートの一室です。

ぱっと見てまず目に入るのは、その“何もなさ”。

家具は最小限、装飾もなく、奥の部屋にはピアノとテーブル、そして銀の皿がひとつだけ。

まるで空間そのものが「そぎ落とされた静けさ」でできているような、そんな印象です。

そしてピアノの前には、一人の女性が背を向けて座っています。

彼の妻・イーダ。

ハンマースホイの絵では、登場人物の顔が描かれることはほとんどなく、この作品でも彼女の表情は見えません。

でも、そこにこそ余韻があります。

何かを語るでも、感情を見せるでもない。

ただ、ひとりの人間が、ひとつの部屋に“いる”。

そのこと自体が、こんなにも強く静かな存在感を放っているのです。

この絵には、ストーリーもドラマもありません。

けれど──音も時間も止まったような空間のなかに、確かに「人の気配」がある。

見る人は、その気配を追いかけて、無言のまま絵の中を歩くことになります。

感じ取るものは人それぞれ。

ハンマースホイの作品は、見る人の“静けさ”と呼応するような絵なのかもしれません。

ちなみに、日本国内に収蔵されるハンマースホイの作品は少なく貴重です。

国立西洋美術館の他にはポーラ美術館にも1点収蔵されていますので、気になる方は、少し足を延ばして箱根まで行ってみるのもいいかもしれません。

▶ポーラ美術館の記事はこちらから

オーギュスト・ロダン

《地獄の門》

作品解説(クリックまたはタッチ)

あの《考える人》、実は“門の一部”だった!?

オーギュスト・ロダンといえば、誰もが知る名作《考える人》。

でもこの像、実は《地獄の門》という巨大な作品の一部だって知っていましたか?

《地獄の門》は、1880年にパリの装飾芸術美術館の正面を飾るためにロダンが依頼された作品で、ダンテの『神曲』に登場する“地獄の入口”がモチーフ。

門の中央上部に座っているのが《考える人》で、これが「ダンテ本人」や「ロダン自身」を象徴しているという説もあります。

依頼を受けた後、粘土や水彩画などで細かに構想を練っていくロダンでしたが、1888年に建設計画が中止となり、制作は頓挫。

ロダンはその後も作業を続けますが、《地獄の門》は最後まで“完成”というかたちには至りませんでした。

それでも彼は、石膏原型をまとめ上げ、1900年のパリ万博でお披露目。

ブロンズ鋳造が行われたのはロダンの死後のことでした。

そして、その最初の鋳造版を注文したのが、松方幸次郎です。

世界に7体だけ。上野なら無料で観られる

《地獄の門》のブロンズ像は、現在世界に7体しか存在しません。

その中の1体が、上野・国立西洋美術館の前庭に常設されています。

高さ5.4メートル、幅3.9メートル。まさに“圧倒される”サイズ感。

しかも屋外展示なので、誰でも無料で鑑賞できるというありがたさ。

門の表面には、うごめくような180体以上の人物像。

苦しみ、嘆き、絡み合う地獄の群像のなかで、上に静かに座る《考える人》。

その対比が、この作品の奥行きを物語っています。

上野に来たら、ぜひこの門の前で少し足を止めてみてください。

細部までじっくり見渡せば、100年以上前の未完の構想が、今もなお力強く息づいているのがわかります。

そして、自分もちょっと“考える人”になってロダンの込めた想いに思索を巡らせてみるのもいいかもしれません。

まとめ:常設展という至福の空間

国立西洋美術館の魅力は、企画展だけではありません。

なんといっても、西洋美術専門の美術館としてコツコツ集められてきた、質の高い常設コレクションが見どころです。

中でも中核をなすのが、実業家・松方幸次郎が築いた「松方コレクション」。

戦争や災害などで多くの作品が失われてしまったものの、

「日本にも西洋美術を見られる場所を」という松方の想いは、今も確かに受け継がれています。

現在の収蔵点数は、6,000点以上。

時代も流派もさまざまな作品が揃い、そのクオリティは国内でも屈指のレベルです。

常設展示のスペースも広々としていて、企画展に引けを取らない見応え。

これだけのボリュームがありながら「いつでも見に行ける」という気軽さと、「静かにじっくり鑑賞できる」という心地よさは、この美術館ならではの魅力です。

今回ご紹介したのは、その中のほんの一部。

まだまだたくさんの名作たちが、あなたを待っています。

もし気になる作品がひとつでもあったなら、

ぜひ、実際に足を運んでみてください。

画面越しでは伝わらない、“本物の空気”がそっと心に残ります。

国立西洋美術館の基本情報

所在地:東京都台東区上野公園7番7号

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ館内にある「カフェすいれん」

コメント