大家好!欢迎来到“艺术遍路 Art Ohenro”!

在上一回【第2部】中,我们介绍了梵高立志成为画家后,在祖国荷兰创作了哪些作品。

这次,我们将继续深入他的“阿尔勒时期”!

(如果你还没读上一回,可以先去看看!)

什么是梵高的“阿尔勒时期”?

梵高那种色彩鲜明、充满生命力的风格,正是在阿尔勒时期真正确立下来的。

《向日葵》、 《夜晚露天咖啡座》等等——几乎每个人都见过的这些名作,大多是他在法国南部的阿尔勒完成的。

可以说,这是梵高的“黄金时期”。

但在抵达那里之前,他还在安特卫普和巴黎经历了许多事情,结识了不少人,也受到了各种艺术上的刺激。

那么,梵高都遇到了哪些人?又是什么让他深受触动,从而形成了那种独特的画风呢?

接下来,就让我们一起来看看吧!

前往安特卫普

比利时最大的港都——安特卫普

1885年11月,32岁的梵高离开荷兰乡村小镇尼嫩,搬到了比利时最大的港口城市——安特卫普。

久违的都市喧嚣让他心情愉快,在写给弟弟提奥的信中,这种兴奋溢于言表:

“我来到安特卫普是多么高兴,用语言几乎难以表达。〔……〕把这两个极端放在一起比较时,我的脑子里会涌现出多少新的想法啊。完全的乡下生活,与这里的热闹大都会——我真的非常需要这种刺激。”1

城市生活与模特探寻

到了安特卫普之后,梵高依旧把重心放在人物画上。不过这一次,他心里有个小算盘。

“用画肖像来抵付模特费,这主意或许是条相当稳妥的路。”2

“我最大的机会在人物画上。〔……〕我知道自己的作品并不比别人差。”「3

他的想法很简单:

不给钱,把画好的肖像送给对方,就当作模特费。

但现实并没有这么美好。

很快,他开始频繁出入妓院,付钱请舞女或娼妓当模特。

本来是为了“省钱”,结果开销反而越来越大……

困惑又焦虑的提奥最终劝他:“要不你还是回乡下吧?”

然而梵高毫不接受,强烈反对:

“你不能理所当然地要求我为了每月可能少用50法郎就回到乡下去。〔……〕请尊重我,让我按照自己的方式做事。”4

当初促使他离开尼嫩的那份固执与强烈的执念——

不仅没有减弱,反而变得更加突出。

王立艺术学院

图片:by Friedrich Tellberg

对于提奥希望他“回到乡下”的请求,梵高始终无法接受。

他坚持说:“我想去上美术学校。”并以此为理由,设法留在安特卫普。

他这样对提奥解释道:

“在学校里可以用很低的价格请到模特,而且还能认识新的朋友。”

就这样,梵高进入了安特卫普王立艺术学院学习。

他十分积极地参加课程,凭借在荷兰时期打下的素描基础,面对担任模特的两名摔跤手,他以惊人的速度和气势完成了绘画。

然而——

看到这幅画的校长夏尔·维尔拉,却带着几分厌烦冷冷地说道:

“像这种腐烂的狗一样的东西,我是不会去改的。来吧,你现在立刻去素描教室。”5

素描教室里的冲突

被骂成“腐烂的狗”,梵高虽然按指示转去了素描教室,但麻烦并没有结束。

有一天,课堂作业是临摹《米洛的维纳斯》。

可梵高画出来的维纳斯,却不知为何腰部异常宽大。

当教师欧仁·西贝尔拿起粉笔替他修改时,梵高的怒火瞬间爆发:

“正因为如此,您才根本不懂年轻女性是什么样的!哎呀!女人必须要有腰、有臀,还有能够容纳孩子的子宫啊!”6

这番话在当时的学院里可谓相当震撼,梵高也因此与西贝尔正面冲突。

在西贝尔看来,“素描”重在线条与形体的精准再现;

而在梵高眼中,这样的画“没有生命”,他对此强烈否定。

自这次冲突之后,梵高便不再去上课了。

回想起来,在他担任传道士时期所进的培养学校中,他同样是中途退学。

或许,他那种固执又过于执着的性格,天生就与“学校”这种制度格格不入。

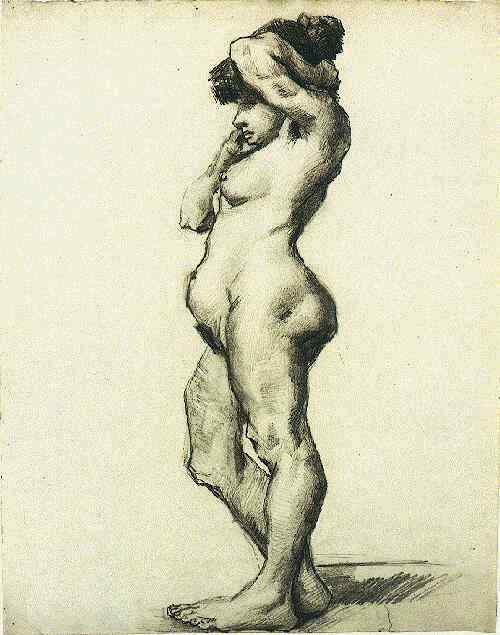

“巨大骨盆的维纳斯”?

顺带一提,当年的同学维克多·哈赫曼多年后这样回忆梵高画的维纳斯:

“那位美丽的希腊女神,被他画成了一个强壮的佛兰德女老板。”

“直到现在,我的眼前还能浮现出那个拥有巨大骨盆、身材敦实的维纳斯——

那个从梵高的木炭画中诞生的、尺寸夸张得惊人的臀部肥大的女性形象。”7

由于当时美术学校内禁止女性裸体写生,这幅作品很可能是在由学生们私下组织的校外“素描俱乐部”中完成的。

梅毒

自从在安特卫普开始频繁出入妓院之后,梵高的身体状况明显一天天恶化。

在写给提奥的信中,他这样描述自己当时已经相当严重的状态:

“至少有十颗牙齿已经掉了,或者眼看就要掉了。这实在是太严重,也太痛苦了。而且,因为这个缘故,我看起来竟然像是四十岁以上的人。〔……〕同时,他们还告诉我,我的胃也出了问题,需要好好治疗。〔……〕从上个月左右开始,我的身体变得非常虚弱,不停地咳嗽,还开始咳出灰色的痰,这也让我自己渐渐感到担心起来了。”8

牙齿几乎脱落殆尽,咳嗽不止,连胃也出了问题——

可以说,整个人早已遍体鳞伤。

导致身体恶化的原因,固然包括他当时是个重度烟民,以及长期处于极端营养不良的状态,但看起来,问题显然不仅仅如此。

事实上,梵高从年轻时起就频繁出入妓院。

在海牙时期,他还曾在与欣·霍尼克同居期间因感染淋病而住院治疗。

正因为有这样的经历,学界普遍认为:梵高感染梅毒的可能性相当高。

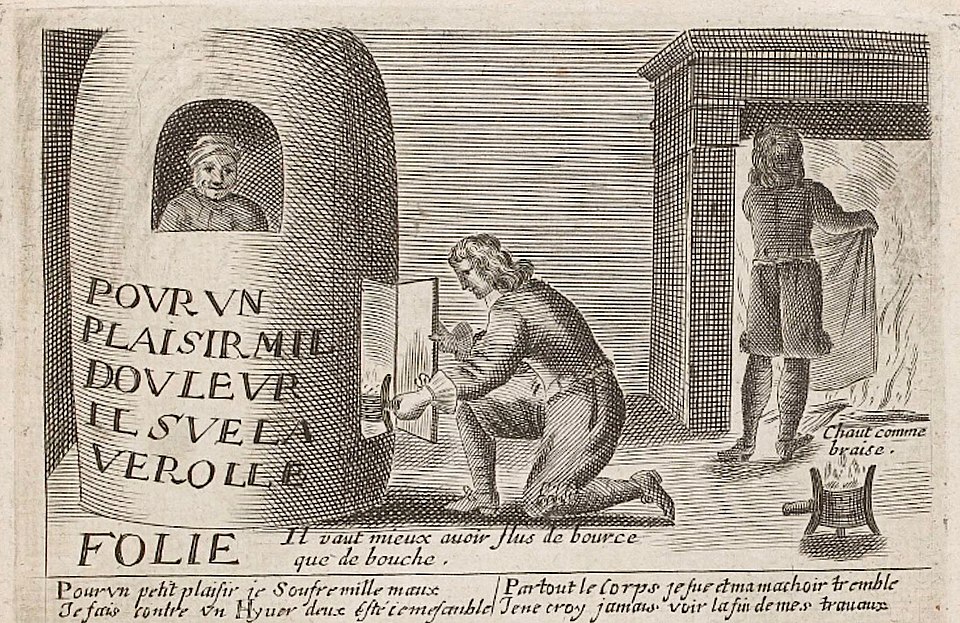

梅毒と“恐ろしい治療法”

当时用于治疗梅毒的药物,竟然是——水银。

不仅可以内服,还会通过熏蒸(用水银蒸汽熏烤身体),或作为软膏直接涂抹在皮肤上,这些都是当时十分常见的治疗方式。

尤其令人震惊的是:

当患者出现水银中毒的症状(比如口水不受控制地不断流出)时,人们竟然认为,这正是“病气被排出体外的证明”。

以今天的医学眼光来看,这完全是本末倒置的做法。

实际上,水银会造成牙龈溃烂、牙齿脱落,还会进一步侵蚀中枢神经和内脏器官。

当然,这是一种在现代医学中绝对不可能被采用的危险疗法。

梵高也出现了水银中毒的症状?

在梵高的信中提到的“牙齿脱落”、“灰色的痰”,以及体力的急剧衰弱——

这些症状,与水银中毒高度吻合。

他很可能正是因为治疗梅毒,而接受了这种水银疗法。

也就是说,不仅是疾病本身,就连所谓的“治疗”,也在一点点侵蚀着他的身体。

(1885~1886年)

逃离安特卫普

(1885年12月)

健康状况的恶化、美术学院的受挫——

在安特卫普,梵高原本期待的成果一个也没能实现,他渐渐被焦躁与不安所吞没。

他在给提奥的信中,留下了这样一段令人印象深刻的话:

“也许正是因为我来到这里之后,太急于求成,反而没有取得多少进步。但这也是没有办法的事。我的健康状况,也是原因之一。”9

在这种仿佛让人回想起德伦特时期那种走投无路的窒息感之中,梵高忽然萌生了一个念头:搬去巴黎,与提奥同住。

然而,这个提议被提奥断然拒绝。提奥反而劝他先回尼嫩休养身体。

可一旦被点燃的梵高,已经再也停不下来了。

“你想啊,如果我回到布拉班特(尼嫩),我肯定又会把最后一分钱全部花在模特费上。到头来,所有事情还是会原封不动地重演一遍。这可不是什么好事。那样一来,我们反而会偏离真正该走的道路。所以,请你尽可能快地允许我(去巴黎)吧。如果可以的话,我真想现在就过去。”10

如果能住在一起,房租和生活费都能节省下来——

梵高这样为自己辩解着。

然而,提奥真正担心的,是更加根本的问题。

在尼嫩引发的丑闻、与性格温和的拉帕尔特决裂、被父母家中“逐出门外”……

梵高的存在,本身就极有可能在巴黎招来各种麻烦,这是显而易见的。

提奥当然爱着自己的哥哥。

但此时的他,已经是古比尔商会巴黎分店的负责人。

无论从立场还是现实来看,被卷入哥哥制造的种种风波之中——

都是他无论如何也不愿意承受的事情。

无论如何,也想让哥哥打消搬来的念头。

就在他这样想着的时候,有一天,一封信忽然送到了提奥的手中。

信上,是那熟悉得不能再熟悉的字迹:

“我还是一口气(跑到巴黎)来了,你别生气。〔……〕我现在在卢浮宫。〔……〕请你尽快过来。”11

——没错,梵高在尚未得到提奥许可之前,就已经“先斩后奏”,抵达了巴黎。

前往巴黎

(1886年6~7月)

与提奥的同居生活开始了

1886年3月(32岁),梵高突然“闯”进巴黎,强行开始了与提奥的同居生活。

为了给哥哥腾出画室,提奥退掉了原本位于蒙马特的公寓,搬到了勒皮克街一处更为宽敞的公寓四楼。

起初,梵高的生活还算比较平静。

然而没过多久,他的日常便彻底失控——

整个公寓被颜料和绘画工具堆得乱七八糟。

来访的人们这样形容当时的情景:

“那与其说是公寓,不如说更像一家颜料店。”

“到处都是一片狼藉,他似乎特别喜欢把每个房间都弄得乱糟糟的。”

甚至还有人遭遇了这样的“意外”——

“早上刚从床上伸出脚,就一脚踩进了文森特随手放在地上的一罐颜料里。”12

面对这般混乱的生活环境,雇来的女佣吓得直接逃走;

本就体弱多病的提奥,也因此病倒,甚至患上了原因不明的病症。

更糟的是,梵高还会对前来拜访的客人挑起争端,大吵大闹。

提奥原本就对与哥哥同住的生活做好了一定的心理准备。

可他怎么也没想到,情况竟会严重到这种地步……

很快,他便在与梵高的共同生活中走到了极限,并对妹妹这样倾诉道:

“要与他(梵高)继续生活下去是不可能的……因为他对任何人、任何事都毫不留情。〔……〕凡是见过他的人,都会这样说:‘他是个疯子。’”13

(1887年)

科尔蒙画塾

来到巴黎开始新生活后的梵高,在弟弟提奥的介绍下,进入了费尔南·科尔蒙的画塾学习。

科尔蒙本身是一位偏学院派风格的画家,但他的教学方式却意外地相当灵活,

并不会强行把自己的风格灌输给学生。

(1880年)

当时,这间画塾里聚集了不少后来声名大噪的年轻才俊——

如土鲁斯-劳特累克、埃米尔·贝尔纳、路易·安克坦、约翰·彼得·罗素等人。

站在画架前做示范的是科尔蒙,而最前方背对镜头坐着的正是劳特累克。

然而——

这一次,梵高依然没能融入周围的环境。

就像在安特卫普美术学院时一样,

他依旧无法与画塾的同学们打成一片,渐渐陷入孤立。

不过,即便如此,他还是遇到了唯一一位真正与他心意相通的人。

那就是来自澳大利亚的画家——约翰·彼得·罗素。

梵高时常造访拉塞尔的画室,两人的友情也在往来中逐渐加深。

而在这样的背景下,诞生了这幅作品——

梵高博物馆藏《文森特·梵高肖像》(1886年)

画中的脸颊比现实中略显圆润,也许拉塞尔稍稍“美化”了他?

梵高本人却非常喜欢这幅肖像,一生都珍藏在身边。

不过,除了拉塞尔之外,他终究没能与其他人真正亲近起来……

最终,梵高在画塾里只待了短短三到四个月,便选择了离开。

后来,在写给安特卫普时期熟人的霍勒斯·里文斯的信中,

他这样评价这段画塾经历:

“我曾去科尔蒙的画室学习,但并没有像我期待的那样对我有什么帮助。或许,这也是我自己的问题吧。”14

梵高与蒙蒂切利——追寻色彩的理想

1886年5月,第八届印象派画展在巴黎举办。

在这次展览中,最引人注目的作品,毫无疑问是乔治·秀拉的

《大碗岛的星期天下午》。

这幅作品采用了将笔触分解为点状的“点彩技法”,

基于光学与色彩理论进行精密计算,可谓是一幅真正“以科学为基础的绘画”。

这种过于前卫的新表现形式,震惊了整个巴黎画坛。

从此,以秀拉为核心的“新印象派”逐渐成形,

艺术的世界也开始一步步朝着“理论化”的方向发展。

那么,梵高又是如何看待这一潮流的呢?

他并非对此毫无反应。

在写给里文斯的信中,他这样说道:

“我对某些印象派画家的作品,确实感到由衷地精彩。”15

不过,他点名提到的只有德加的裸女与莫奈的风景画,

却对秀拉只字未提。

在同一封信中,他还这样写道:

“自从看过印象派的绘画之后,我更加清楚地意识到——只要我们的色彩沿着现在的方向发展,就不可能与他们的理论完全一致。”16

也就是说,梵高对于印象派——尤其是那种以理性方式分解色彩的新印象派手法,

内心始终保持着某种距离。

他所坚信的,是一种更加感性、更加炽热的色彩力量。

而对这一思想产生重大影响的,正是——欧仁·德拉克罗瓦。

并且,作为继承德拉克罗瓦精神的存在,

让梵高深深着迷的画家是——

阿道夫·蒙蒂切利。

厚重堆叠的颜料、浓烈饱满的色彩、喷涌而出的情感。

仿佛颜料要从画布上隆起一般的画风,让梵高为之神魂颠倒。

蒙蒂切利于1886年6月去世。

得知这一消息的梵高,几乎将他视作“色彩的英雄”,

并开始接连创作出带有浓厚蒙蒂切利风格的静物画。

不是印象派,也不是新印象派。

对于始终在追寻“属于自己色彩”的梵高而言,

蒙蒂切利,或许正是他前行路上的一盏明灯。

《花瓶中的花》

(约1875年)

《插着康乃馨的花瓶》

(1886年夏)

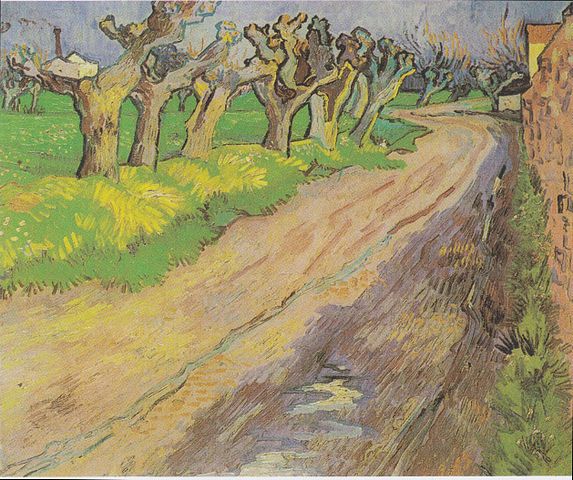

外光与风景——变化的征兆

离开科尔蒙画塾之后,文森特·梵高把自己关在房间里,一心埋头作画。

然而现实却十分残酷——画一张也卖不出去。

渐渐地,内心的挫败感不断积累,这种烦躁的情绪也开始发泄到与他同住的弟弟提奥身上。

关于当时的情况,提奥的朋友安德里斯·邦格尔这样回忆道:

“他连那些明明与提奥毫无关系的事情,也一股脑儿地责怪到他身上。”17

家里的气氛简直就像一场“风暴”。

身心俱疲的提奥,终于在1887年3月写信给最小的妹妹威廉明娜,吐露了自己的真实心情:

“我有时甚至会反问自己,一直这样资助他,是否对他来说反而是不好的事。我有多少次几乎走到想要抛弃他的边缘了。〔……〕你千万不要以为,对我来说负担最大的是金钱问题。真正的问题在于,我们现在已经无法再彼此共鸣了。我也曾深深爱过文森特,他曾是我最好的朋友。但这一切已经结束了。〔……〕家里的状况已经让人难以忍受。正因为我们频繁争吵,已经没有人愿意再来拜访我们了。更糟的是,文森特非常不讲卫生,又邋遢不堪。”18

曾经是“无可替代的挚友”,对兄长的感情却一点点崩塌……

这种切身的痛苦,从字里行间中清楚地流露出来。

当提奥开始觉得“已经到了极限”的时候,梵高似乎也敏锐地察觉到了这种变化的气氛。

而他,也开始一点点改变了自己。

终于,他走出了画室,开始到户外去描绘风景。

最初,也许只是为了安抚提奥——

但就在他与巴黎的外光真正相遇的那一刻,梵高的绘画开始发生翻天覆地的变化。

画面逐渐明亮——印象派的研究

梵高开始把注意力更加集中在风景本身——

无论是塞纳河畔、巴黎街景,还是郊外的自然风光。

不再是像过去那样“顺带着画的风景”,而是真正用心去描绘风景本身——

这一点,从他的作品中也能清楚地感受到。

在尼嫩时期,他曾学习过夏尔·勒布、德拉克罗瓦、蒙蒂切利的色彩理论,

再加上此时他第一次真正引入了“户外光线”,他的色彩表现也因此进一步进化。

不久之后,他开始对印象派的“笔触分割”产生共鸣,

甚至逐渐吸收了以细小笔触并列色彩来表现画面的新印象派技法。

由此浮现出来的,是一位不断追寻“属于自己绘画方式”的梵高。

这一时期尝试过的点描与笔触变化,也最终连接到了后来他那极具标志性的独特画风。

与浮世绘的相遇——色彩之门被打开

为了维持在巴黎的生活,更重要的是——

为了修复一度紧张的兄弟关系,文森特·梵高拼命投入到风景画的创作之中。

努力终于见到了成效,两人之间逐渐恢复了平静的氛围。

提奥在写给妹妹威廉明娜的信中这样说道:

“我们和好了。希望这次能一直顺利下去。〔……〕

文森特正在非常努力地工作,也在不断进步。

画面变得明亮起来了,他正在努力把阳光引入画中。”19

与此同时,提奥所在的古皮尔画廊,也开始逐渐转向经营印象派作品。

而负责发掘年轻艺术新人的,正是提奥本人。

他很快便在巴黎分店的夹层(中二层)展出了12幅克洛德·莫奈的作品,

这一展览引起了巨大反响,提奥作为画商的评价也随之迅速提高。

于是,越来越多年轻画家为了“推销自己”而聚集到提奥身边,

其中一人便是——埃米尔·贝尔纳。

起初,他是为了引起提奥的注意,才刻意接近梵高的。

(相比之下,其他画家大多因梵高的难相处而有所回避。)

不过,这段带着几分算计的关系,也逐渐转变为彼此强烈刺激、相互影响的友情。

《埃米尔·贝尔纳的肖像》(1886年)

当时的贝尔纳年仅18岁,

但在艺术上,他却异常野心勃勃,并怀抱着这样的构想:

“未来的绘画,应该由简洁的色块与清晰的轮廓线来构成。”

而作为这一“现代绘画新方向”的重要启示,他所举出的,正是——

“日本的浮世绘”。

这一想法令梵高深深共鸣。

事实上,他早在安特卫普时期的住处就已经装饰着浮世绘,可见他早有兴趣,

只是直到此时,才真正将其作为“艺术的范本”认真面对。

他频繁造访经营东方美术的商人齐格弗里德·宾的画店,

大量购入浮世绘,并一边临摹,一边深入研究。

在这个过程中,他所发现的是——

摆脱西方绘画中理所当然的“透视法”,

以更加平面的方式来描绘画面,也就是有意识地以“色的块面”来构成画面。

结果,色彩变得更加鲜明突出,构图也开始产生节奏感。

再加上用轮廓线为色块勾边,画面多了一份清晰而富有装饰性的美感。

巴黎的户外光线,与日本的浮世绘——

这两种完全不同的要素,在梵高体内彼此融合,如同一道闪光骤然点燃,

他的色彩,也因此迎来了飞跃式的进化。

离开巴黎

1888年2月,梵高离开了巴黎。那时他34岁。

到了这个时期,他与提奥之间的关系已经逐渐趋于平稳,过去那种激烈的冲突也明显减少了。即便如此,梵高还是亲手为这段同居生活画上了句号,毅然踏上了前往南法的旅程。

他离开巴黎的真正原因,其实并不完全清楚。不过,其中一个较为可信的说法是——他是出于对提奥健康的担忧。

当时的梵高几乎过着“以酒为伴”的生活。苦艾酒、葡萄酒、啤酒、白兰地……几乎没有哪一天是滴酒不沾的,出入妓院也成了家常便饭。更糟的是,原本应该劝阻哥哥的提奥,反而也被卷入了这样的生活节奏之中。

提奥本就体质虚弱,在这样的生活环境下更是不断透支自己的身体。前一年,他还曾向约翰娜・邦格尔斯求婚却遭到拒绝,身心都已疲惫不堪。

这一切,梵高都看在眼里。

也许他开始意识到——

自己待在提奥身边,反而正在一点点把他逼到极限。

正因如此,梵高也许选择了主动拉开距离,独自远行。

“苦艾酒”是一种以草药为原料的利口酒,价格相对低廉,因此当时产生了大量成瘾者。除了梵高之外,劳特累克也是苦艾酒的忠实嗜好者。

前往阿尔勒

阿尔勒曾在古罗马时代作为一座大都市而繁荣。圆形斗兽场建于公元1世纪末,如今仍作为斗牛等活动的场所而热闹非凡。

梵高在阿尔勒逗留期间,也曾在这里观看过斗牛比赛。

图片:by Rolf Süssbrich

在南法发现“日本”

1888年,梵高迁居至南法国小城阿尔勒。

他为什么选择这里?——其实,至今并没有留下一个明确的答案。

不过,从他写给提奥和贝尔纳尔的信中,我们还是能窥见一些线索。

“在雪中,衬着如雪般发光的天空,远处白色山巅连绵起伏的景色,看起来简直就像日本画家笔下的冬日风景。”20

“我觉得自己仿佛已经身在日本。”21

“首先想从这一点说起——这里空气清澈,明亮的色彩效果让这片土地看上去如同日本一般美丽。水面在风景中勾勒出翠绿与浓蓝的斑纹,就像在克雷庞(浮世绘)里看到的一样。”22

在梵高眼中,阿尔勒的风景,几乎就是“日本本身”。

他长期憧憬不已的浮世绘世界——

那份美,仿佛在遥远的南法天空与光线之中重新重叠了起来。

也就是说,对梵高而言,阿尔勒或许正是“欧洲之中的日本”。

黄房子——南法筑起的“梦想画室”

抵达阿尔勒后的最初几个月里,梵高先是租住在卡雷尔餐馆的一间房里。但由于房租问题与店主发生纠纷,他不得不再次搬家。就在这时,他选中了那栋后来举世闻名的——“黄房子”。

这是一栋位于卡雷尔餐馆稍北处、外墙刷成鲜黄色的独立小屋。

然而一走进屋内才发现——既没有电,也没有煤气,甚至连厕所都得去借隔壁旅馆的使用,可谓极其不便。

尽管如此,梵高却一下子就彻底爱上了这栋房子。

“外墙刷着黄色的油漆,屋内则刷了白色石灰,采光非常好。〔……〕正因为阳光充足,屋里才能明亮地欣赏画作。”23

“这栋房子外面被涂成如新鲜黄油般的黄色,还有刺眼的绿色百叶窗。〔……〕待在这里,我才能生活、呼吸、冥想、作画。为了让我的血液像正常人一样循环运转,我无论如何都需要强烈的炎热,因此与其回到北国,不如继续向更南方去。在这里,我的状态比在巴黎时要好得多。”24

实物的黄色房子在第二次世界大战期间因空袭遭到严重破坏,最终被拆除。

“我希望能建起一处隐蔽的栖身之所——当巴黎那些可怜的拉车马,也就是你、我、我们的朋友们,还有那些贫穷的印象派画家们感到疲惫时,能在这里得以放牧、休息。”25

在梵高心中,这栋黄房子不仅仅是住所。

他希望把这里打造成一个如同梦想般的——“艺术家共同体”。

不是为已经成名、活跃在“大马路”上的画家,

而是为那些尚未被世人发现、蜷缩在“后巷”的画家们,建立一处避风的港湾——

怀着这样的理想,梵高在阿尔勒试图构筑属于自己的“画家联盟”。

对于一直支持前卫艺术家的提奥来说,能拥有一个孕育新作品的据点,也并非坏事。

于是,梵高满怀热情地将这个构想告诉了弟弟,请求他的协助。

然而在这项计划背后——

其实还隐藏着一个更为私人、也更加迫切的愿望。

那就是:填补自己内心深处的孤独。

离开巴黎之后,梵高再度回归了孤身一人的生活。

这时,他忽然想起了往事——

在荷兰埃滕,与好友拉帕尔特共度的那段时光。

如果还能像那时一样,一起画画、交谈、欢笑,那该有多好……

“如果有需要的话,我也不介意在新的画室里与某个人一起生活,而且我也希望真的能如此。”26

夜之色

在阿尔勒的生活中,梵高创作了大量作品,其中也包括多幅描绘夜景的画作。为了描绘夜色,他甚至会在深夜外出,在黑暗中汲取鲜艳的色彩。

“我常常觉得,夜晚比白天更富有色彩,拥有最浓烈的紫色、蓝色与绿色。只要稍加留意,就能发现:有些星星是柠檬黄的,有些则闪耀着炽热的粉红色,或是绿色、蓝色、勿忘草般的光辉。〔……〕在实地描绘夜景是极其有趣的。以往人们总是在白天,根据夜晚的速写来完成作品,而我却乐于在现场直接描绘事物。”27

他的代表作之一《夜晚露天咖啡座》也诞生于这一时期。梵高凝视着夜晚的光,在细腻的色彩变化中感受光的律动,并将其倾注于画布之上。

“这幅夜景里完全没有黑色,只用了美丽的蓝色、紫色和绿色来描绘;被周围灯光照亮的广场呈现出淡淡的硫黄色与泛着绿色的柠檬黄〔……〕当然,在黑暗中确实很难准确分辨色彩,有时会把蓝色看成绿色,或把淡紫蓝误认成粉紫色。但正是这种方式,才能摆脱过去用苍白、刺目的白光来描绘夜景的陈旧习惯——哪怕只是一根蜡烛,也能呈现出极其丰富的黄色与橙色。”28

梵高凝视着潜伏在黑暗中的色彩,努力将它们的丰富层次最大限度地释放出来。同时,他也通过强调色彩的变化,尝试用更直接的方式去触动观者的情感。

这种尝试,在同样创作于1888年9月的《夜间咖啡馆》中表现得尤为明显。

这幅作品的舞台,是他搬入黄房子之前暂时居住的“火车站咖啡馆”。这是一家通宵营业的店铺,也是无家可归之人度过夜晚的地方。为了描绘这里压抑不安的氛围,梵高据说曾连续三天彻夜作画。

“在《夜间咖啡馆》中,我想表现的是:咖啡馆是人们堕落、发狂、走向犯罪的地方。柔软的粉红色、鲜红如葡萄压榨槽般的红色,与坚硬的黄绿色、青绿色相互交错;路易十五式、威尼斯式的柔和绿色;在地狱坩埚般、泛着青白硫黄色的氛围中,我试图通过这些对比,表现出某种类似酒馆黑暗力量的东西。”29

他利用红色与绿色这一对补色的强烈对比,将“人类可怕的激情”直接暴露出来。通过色彩来描绘不安与疯狂气息的这种表现方式,也对后来的野兽派、表现主义等流派产生了深远影响。

这种做法,显然不同于印象派所追求的“自然之光”。梵高凝视的并非只是眼前的景色本身,而是隐藏在其背后的“情感”与“灵魂”。

“比起大教堂,我更想画的是人的眼睛。无论大教堂多么庄严宏伟,人的眼睛之中,却蕴藏着它所不具备的某种东西——人的灵魂。无论是悲惨的乞丐,还是夜晚的女子,对我来说都更加令人着迷。”30

在成为画家之前,梵高就对“人”怀有深切的关注。无论是作为传道师在矿区工作的时期,还是作为画家不断描绘农民与劳动者的岁月,他的目光始终指向人的内心深处。

在阿尔勒确立的这一风格,使他的风景画与静物画也同样承载着“人的灵魂”,并由此展开了独特的发展之路。

「黄房子」里的共同生活

高更与向日葵

梵高得知曾在巴黎有过交往的画家同伴高更生活陷入困境后,便向弟弟提奥提出了一个计划。

那就是——让高更住进“黄房子”,两人共同生活,由提奥每月提供250法郎作为生活费;作为交换,当时名气比梵高更大的高更,每月至少向提奥寄送一幅作品。

对高更而言可以安心创作;对提奥来说能得到作为“商品”的作品;对梵高而言则能缓解孤独。这个计划对三人来说都颇具吸引力。

“也许高更会来南法吧。”31

怀着对高更到来的期待,梵高开始积极做准备。在提奥的额外资助下,他购置了家具,而他最用心投入的,是装饰房间的绘画创作。而被选为“主角”的,正是那幅《向日葵》。

梵高与高更第一次见面是在1887年12月的巴黎。那次他们互相交换了作品作为纪念。

高更赠送的是他在马提尼克岛创作的作品;而梵高则赠送了两幅巴黎时期的《向日葵》——如今分别收藏于纽约大都会艺术博物馆与伯尔尼美术馆的《向日葵》和《两个切下的向日葵》。

据说,高更非常喜爱这幅《向日葵》,甚至将其珍藏并挂在自己的画室中(不过后来为了筹措前往巴拿马的旅费,他还是将其转手出售了……)。

正因为牢牢记着这段往事,梵高才认定:“向日葵才是最适合装饰黄色房子的画。”

于是,在1888年8月,也就是高更来到阿尔勒之前,梵高一口气完成了下方4幅《向日葵》。

之后,在与高更开始共同生活后,他又根据这些作品,绘制了下方3幅复制画。

最初,这些“向日葵”是为了迎接高更而创作的。然而,到了冬天,真实的花已经无法再买到时,梵高仍然一边看着自己夏天画下的作品,一边不断继续描绘“向日葵”。

那么,他究竟为什么要如此执着地反复创作“向日葵”呢?

这个问题的答案,其实就写在他寄给提奥的信中。

“如果把《摇篮曲》放在中央,两侧各挂一幅《向日葵》,那就会形成三联画。那样,中央的黄色与橙色,在两侧黄色的映衬下,会显得更加耀眼。”32

模特是住在黄房子附近的鲁兰夫人,手中握着用来摇动摇篮的绳子。

可以看出,他设想将人物画置于中央,两侧陈列《向日葵》。

梵高的构想是:将人物画《摇篮曲》置于中央,两侧挂上向日葵,像三联祭坛画一样进行陈列。

由于《摇篮曲》本身也创作了多幅版本,他或许曾打算将这些作品全部按“三联画”的形式来展示。

另外,那3幅《向日葵》复制品中,有1幅似乎是作为赠礼而绘制的。

事实上,高更在离开阿尔勒之后,曾提出“能否用黄色房子里留下的自己的习作,与一幅《向日葵》进行交换”。不过由于他突然离去让梵高心中留下芥蒂,梵高并未爽快答应。

尽管如此,知道高更是真心喜爱《向日葵》,还是让梵高内心有所触动。

“如果把一幅《向日葵》送给高更,他一定会很高兴。我也真希望能让他高兴。要是他非要两幅中的一幅不可,那也罢,我就重新再画一幅给他。〔……〕高更对这幅画格外喜爱,他尤其说过:‘这才是……花啊。’”33

就这样,为高更而画的《向日葵》诞生了。

不过,完成后不久,梵高便再次发病住院,因此这幅画究竟是否真的交到了高更手中,至今仍不清楚。

共同生活的开始

1888年10月23日,保罗·高更终于抵达了阿尔勒的“黄房子”。

对梵高来说,这正是他梦寐以求的共同生活的开始。

……然而,高更的心情却几乎完全相反。虽然他答应了在黄房子共同生活,但却以身体不适为由,一再推迟出发。实际上,他对与梵高同住感到相当不安。因为梵高的固执、情绪不稳定,早已在巴黎的画家圈中传开了。

尽管如此,高更最终还是决定前往阿尔勒,是因为那里对他来说有着几项“现实层面的吸引力”:

一是可以通过梵高结识提奥;二是生活费能够得到资助。

在出发前写给朋友埃米尔·舒芬尼克尔的信中,他这样写道:

“我将在本月底出发前往阿尔勒,这次逗留的目的,是在不用为金钱烦恼的情况下轻松地工作。所以,我大概会在阿尔勒住上很长一段时间,直到能真正走向社会为止。”34

梵高真心希望把“黄房子”变成“落魄画家们的避难所”。

志同道合的伙伴们聚在一起,彼此交流、相互刺激、共同创作——他怀抱着这样的梦想。

而对高更来说,阿尔勒不过是“作为画家走向成功的临时落脚点”。

而事实也证明了他这个现实判断的正确性。就在高更抵达阿尔勒后的短短几天里,巴黎那边的提奥便开始卖出他的作品,在短短两个月内便成交了五件。

《跳舞的布列塔尼少女们》(1888年)

高更的成功,对画商提奥来说当然是一件值得高兴的事;对梵高而言,按理说,无论作为“兄长”还是“同伴”,也都应当为此感到欣喜。

……可即便如此,他内心复杂的情绪还是难以压抑。

“如果画卖不出去,那就真是无可奈何了。〔……〕我也相信,总有一天我的画也会卖出去。但一想到你这边一直为我垫付,钱不停地花,却始终没有收入,我有时就会感到非常忧郁。”35

30多岁才真正立志成为画家的高更——他如此耀眼的成功,也渐渐在梵高心中,激起了焦躁与不安……

冲突

在阿尔勒的共同生活开始后,文森特·梵高便与高更一起作画。

比如以“葡萄园的风景”为题材的作品,或是描绘“火车站咖啡馆”那位著名女老板吉努夫人的肖像图像,两人一边互相观看对方的作品,一边投入创作。

然而——

在这些看似理想的日子背后,两人之间却开始一点一点、却又确实无可避免地产生了“裂痕”。

他们对艺术的看法,根本上是完全不同的。

高更主张“综合主义”,对像印象派那样如实描绘自然的风格持否定态度。他所追求的,是将内心的形象投射到画布之上。也就是说,像梵高那样“在现场一口气完成”的即兴式作画方式,在高更看来完全是“毫无意义”的做法。

他劝梵高:“你应该更多地去描绘想象中的世界。”

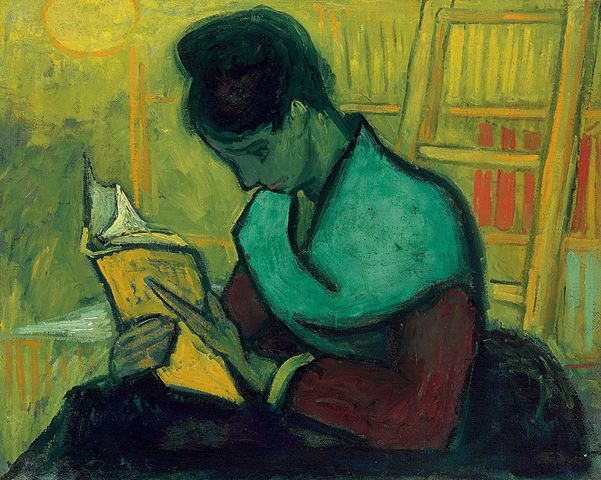

梵高依照他的建议,尝试仅凭想象创作了《埃滕花园的记忆》和《读小说的人》等作品。然而,真正动手之后,他切身体会到的却是——

“这并不适合我。”

在写给提奥的信中,他也坦率地写下了自己的心情:

“我把那幅画埃滕公园的作品(《埃滕花园的记忆》)画坏了。一旦试着用想象来工作,就总是会不自觉地露出这种毛病。”36

另一方面,梵高也并非一味沉默。他反复对高更的绘画提出细致的意见,甚至几乎是强行把自己的观点灌输给对方。面对这种近乎执拗的态度,高更渐渐感到厌烦。他在写给好友贝尔纳的信中这样抱怨道:

“文森特和我几乎在任何事情上都很难达成一致,尤其是在绘画上更是如此。”37

两人的冲突并不限于艺术理念。

在生活层面上,紧张气氛也逐渐加剧。

画室里总是乱得一塌糊涂,金钱管理也相当松散。曾经做过水手和股票经纪人的高更,对规律、整洁的生活早已习以为常。他便主动代替生活散漫的梵高,承担起做饭和记账的工作,尽力支撑起这个缺乏生活能力的同伴。

可即便试着教他做饭,梵高做出来的饭菜——

“实在是难以下咽”。

到头来,他勉强能做的,也不过是出去买买东西而已。

梵高对高更,无论作为艺术家,还是作为一个人,都怀着深深的敬意。

然而,自己始终卖不出去画的自卑感、彼此意见无法契合的烦闷,还有高更对生活细节的干涉,这些一点一滴地搅动着他的内心。

而这些不满,终于又一次化作他惯常的“暴躁发作”——

渐渐地,全都指向了高更。

割耳事件

与高更的决裂、提奥的结婚

高更渐渐感到,与文森特·梵高的共同生活已经到了极限。虽然他把作画的地方移到了厨房,但要回卧室,还是不得不经过梵高的房间,因此始终无法与对方彻底拉开距离。最终,他给提奥写了这样一封信:

“如果能把卖画所得的一部分寄给我,我将非常感激。等一切结算完毕,我就必须回到巴黎。由于性格不合,我和文森特已经绝对无法再在没有争吵的情况下共同生活了。无论是他,还是我,为了创作都需要内心的平静。”38

或许,梵高并没有亲耳从高更口中听到“要离开”这句话,但他敏锐地察觉到了那种即将分别的气氛。

“我想,高更对这座愉快的阿尔勒小城、对我们工作的这栋小小的黄色房子,尤其是对我本人,多少都已经感到厌倦了吧。”39

就在这种情况下,另一个重大的消息传来——提奥要和约翰娜·邦格尔(朋友安德里斯的妹妹)结婚了。作为兄长,梵高当然应该由衷地祝福弟弟,但在内心深处,他却怀着极其复杂的情绪。因为他曾暗暗期盼,有一天提奥能离开巴黎,来阿尔勒与自己一起生活。

结婚之后,提奥的心自然会更多地倾向妻子——这本是再正常不过的事。然而,梵高的胸中却翻涌起强烈的不安:“自己会不会被抛下呢?”

即便提奥并无此意,梵高的心情却还是一点点地沉入了阴影之中。

拉帕尔特、特尔斯特拉夫、欣·霍尼克,还有父亲多鲁斯……

至今为止,所有曾被梵高真心牵挂过的人,最终都一个个离他而去。

每当人际关系出现问题时,梵高总是这样告诉自己:“是对方不理解我”“是环境不好。”

然而,在与高更这场决定性的决裂之中,他忽然意识到——也许,问题并不只在他人身上,根源可能就在自己身上。

而如今,就连他唯一的依靠——提奥,也正在一点点从他手中远去……

“也许连提奥都会抛弃我。”

这样的疑心暗鬼,与此同时,还有对“自己竟无法由衷祝福弟弟的幸福”所产生的深深自责与厌恶。

这些复杂交织的情感在梵高心中不断碰撞,最终悄然、却又深深地,将他的内心一步步逼入绝境。

事件当日

1888年12月23日的夜晚——

连日不断的大雨终于停歇,阿尔勒的街道恢复了片刻的宁静。高更独自走出了屋外,目的地或许是妓院,或许是咖啡馆。无论如何,他只想尽量远离那栋“黄房子”。

走在路上,他突然感觉到身后有一道目光。回头一看,站在那里的正是梵高。

高更早已察觉到最近梵高身上的不安气息,于是提高了警惕,小心翼翼地开口问道。

这时,梵高先说话了——

“你要走吗?”

突如其来的问题让高更微微愣了一下,随即只是简短地回答了一句:“……嗯。”

紧接着,梵高从怀中取出一张剪自报纸的碎片,默默递给他。

上面赫然写着——“杀人犯,在逃中。” 充满不祥意味的标题映入眼帘。

留下这张纸条后,梵高转身离去,身影很快消失在黑暗之中。

这难以理解的举动、令人不安的气氛——

心中涌起强烈不祥之感的高更,这天夜里,最终没有再回到那栋黄房子。

耳朵与讯息

这时,回到家的梵高正陷入剧烈的躁狂状态之中。

而就在这样的精神极度亢奋之下,他竟然用剃刀切下了自己左耳的一部分。

鲜血大量涌出,但梵高依然将那只耳朵用报纸包好,随后走向了某个地方——

那正是高更也常去的那家妓院。

他来到妓院门前,把包裹交给站岗的守卫。

收件人,是高更最中意的那位妓女——拉歇尔。

但那并不是送给她的“礼物”。

梵高真正想送达的对象——应该是高更。

“他一定就在这里。”

正是这样的念头,驱使着梵高迈出了这一步。

在把包裹递给守卫时,梵高只说了一句话:

“请替我记住我。”

那不是愤怒,也不是威胁。

那是他不惜以自己的身体为代价,拼命想要传达的一则悲痛的“讯息”。

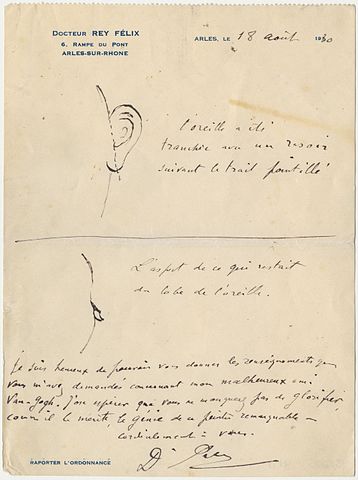

过去一直认为,梵高只是切掉了左耳的耳垂而已。

但近年来,人们发现了一封据说是雷医生寄给作家欧文·斯通的信件,上面还附有插图。

根据这封信中的插画可以确认:

梵高并不是仅仅切下耳垂,而是几乎将整个左耳只留下一点点耳垂便横向切断了。

入院之后

阿尔勒市立医院

1888年12月24日清晨——

人们发现梵高倒在黄房子的床上,已经失去了意识,随即被紧急送往阿尔勒市立医院。

接受了耳部治疗后,梵高很快恢复了意识。

然而,他的精神状态依旧极不稳定。

他陷入了谵妄状态,日复一日反复说着混乱而失序的话语。

12月25日。

弟弟提奥在接到高更发来的电报后,立刻赶往阿尔勒,在医院里与哥哥见面。

当时的情景,提奥在写给妻子约翰娜的信中这样记述道:

“我陪在他身边的时候,他偶尔会有短暂清醒的时刻。但很快又陷入神学与哲学式的胡言乱语之中。待在那里实在令人心碎。有时他会突然意识到自己的病情,想哭,却又哭不出来。”40

随后,提奥为了让哥哥在阿尔勒得到照看,把照顾与联络的任务托付给了当地的邮差约瑟夫·鲁兰,以及新教牧师弗雷德里克·萨勒。

并在当天与高更一起返回了巴黎。

住在黄色小屋附近的邮差鲁兰。《摇篮曲》的模特正是他的妻子。鲁兰是梵高为数不多的朋友之一。

据鲁兰所说,梵高曾多次发作“可怕的癫痫般的症状”,一度还被隔离在单独的病房里。

不过,他的病情逐渐有所好转,到了12月29日,终于可以回到多人病房。

新年伊始,梵高给提奥写了这样一封信:

“我想,我很快就可以重新开始工作了。”

“因为你一担心,我反而会更加不安,所以现在我唯一的请求,就是希望你不要为我担心。”41

主治医生雷,也在同一封信中补充说明了他的恢复情况:

“幸运的是,我的判断是正确的,这次异常兴奋只是暂时性的。我确信,两三天内他就能恢复到平常的状态。”42

就这样,到了1月7日,

梵高顺利出院,再次回到了黄房子的生活。

就在这个1月里,他创作了著名的《梵高的椅子》和《高更的扶手椅》,还画了两幅《向日葵》的复制画。

此外,他还特意为照顾自己的雷医生画了一幅肖像作为谢礼。

然而,进入2月之后,梵高的状况又开始出现异常。

刚出院时,他以为“一切已经没事了”。

可随着时间一天天过去,他自己也渐渐察觉到:“也许,我果然还是生病了。”

随后,“有人在给我下毒”这样的被害妄想也开始浮现——

终于,在出院一个月后的2月7日,察觉到异样的邻居向警方报警。

梵高,再一次被送进了阿尔勒市立医院。

周围的猜疑,第三次入院

1889年2月17日,梵高的精神状态再次趋于稳定,获准暂时出院。然而,他所生活的阿尔勒小镇,早已开始弥漫着一股不安的气氛。割耳事件带来的冲击极大,在邻里之间,他已经被彻底贴上了“危险人物”的标签。

梵高平日里本就举止引人注目,居民们对他的恐惧与偏见也日益加深。就连梵高自己,也渐渐察觉到周围异样的目光,意识到“大家都在害怕我”。

尽管如此,当时的梵高在某种程度上接受了自己精神不稳定的事实,却仍然认为“这不过像是一种地方病”,并未把病情看得过于严重。

也许还能像从前一样,安静地继续作画吧——

就在这点微弱的希望开始浮现之时,居民之间却悄然推进着一场“驱逐梵高”的行动。

出院仅仅9天后的2月26日,黄房子附近的居民联名向市长递交了要求将梵高“隔离”的请愿书,署名者约有30人。请愿书中,罗列了大量指控他行为失常的证词。

而这些内容大多被严重夸大——比如“纠缠女性”“追逐孩子”“在商店里侮辱其他顾客”等等,这些描述几乎彻底摧毁了他在人们心中的形象。

就这样,梵高再次被送进了医院。

对于这次如此不公的遭遇,梵高在给提奥的信中,倾诉了深切的悲痛与愤怒:

“当我意识到,竟有这么多人会成群结队地去攻击一个孤身一人、而且还是个病人的男人时,我简直觉得自己的肚子被人用棍棒狠狠打了一下。〔……〕与其遭受这样的屈辱和痛苦,还不如干脆死掉算了。”43

西涅克的来访,与严重的“发作”

1889年3月23日,正忙于婚礼准备的提奥无法前往阿尔勒,于是拜托自己的朋友、画家保罗·西涅克代为前去探望梵高。

保罗·西涅克是以点彩技法闻名的新印象派画家。他在前往马赛近郊卡西斯的途中,特意在阿尔勒停留,拜访了梵高。

这次来访,久违地为梵高带来了一线光亮。在西涅克的陪同下,雷医生批准他外出,他也终于时隔约一个月,得以回到黄房子。

梵高对西涅克的印象似乎非常好。后来他在写给提奥的信中这样说道:

“他(西涅克)非常诚实、公正,也十分坦率。〔……〕人们常说西涅克粗鲁,但在我看来,他是个极其冷静的男人,一个从容不迫的人。与印象派画家交谈时,能像这样几乎完全没有意见冲突、事后也毫无不快的情况,实在极为少见——不,几乎从未有过。”44

作为感谢,梵高将《鲱鱼的静物画》赠送给了西涅克。

西涅克同样高度评价了梵高的才能,并在写给提奥的信中这样汇报:

“我去看了他的作品,发现了许多非常优秀的画作,全都十分有意思。〔……〕尤其需要明确说明的是,在我看来,他从头到脚都十分健康而正常。他唯一的心愿就是——能够安静地工作。还请务必让他保持在这样的良好状态。”45

……然而,现实情况却并非如此乐观。

在黄房子逗留期间,两人热烈地交流绘画与文学,度过了一段平静而安稳的时光。可就在某一刻,梵高却突然情绪剧烈失控,竟然试图喝下松节油。西涅克大吃一惊,拼命将他制止,并立即将他送回医院,向医生报告了这一情况。

不过,因对梵高在医院中“被拘禁”的处境心怀同情,西涅克刻意没有将这件事告诉提奥,并在汇报病情时仍然写道“没有异常”。

也正是从这个时期开始,梵高的发作逐渐呈现出周期性,一点点在他的身心之上投下了愈发浓重的阴影。

离开阿尔勒

既不能一直住在医院里,又无法回到“黄房子”——在这种进退两难的境地中,梵高暂时租下了雷医生自家的两间房,开始勉强度日。

然而到了这个时候,他已经对“独自生活”本身产生了深深的不安。

“无论是在阿尔勒还是其他地方,重新租一间新画室,独自生活,这对我来说恐怕都不可能;即便真这么做了,结果眼下看来也不会有什么不同。”46

“欧洲的日本”——就在这座阿尔勒之城,为“后街的画家们”建立一个“艺术家的共同体”。

曾经怀抱着这样的理想的梵高,此刻却清楚地感觉到,这个梦想正在眼前轰然崩塌。

不仅是梦想,今后是否还能好好活下去,他自己也已无法确定——

在失意之中,就连曾经支撑着他的“绘画”,他都渐渐失去了信心。

“而且你也很清楚,如今我几乎已经不可能再获得成功了。”47

“作为画家,我觉得自己无论如何也绝不可能成为什么大人物。”48

既然不能独自生活,就必须和别人一起生活。

如果是从前,他一定会毫不犹豫地奔向巴黎,去投靠弟弟提奥。

但现在,他已经无法再选择这条路了。

所剩下的唯一道路,

便是主动进入精神病院接受治疗。

——讽刺的是,这正是生前的父亲多鲁斯,曾经劝他走上的那条路。

当年他强烈反抗、坚决否定的道路,如今却要由自己亲自踏上……

这现实与其说是讽刺,不如说是过于孤独而苦涩的命运。

于是,在1889年5月初。

梵高悄然离开了阿尔勒,前往东北方向的精神病院——“圣雷米”。

第三部总结“关于梵高的精神疾病”

离开荷兰之后,梵高在巴黎接触到了印象派与浮世绘,画风发生了巨大的变化。

随后来到南法阿尔勒的他,开始创作出一幅又一幅色彩明亮而鲜烈的作品——真正意义上“属于梵高”的绘画。

然而,在私生活中,不安的阴影却逐渐扩大。

与高更的决裂、弟弟提奥的结婚——本就精神不稳定的梵高,最终做出了割下自己耳朵这一震撼世人的举动。

从这一时期开始,他开始反复出现“发作”,并逐渐对这种不知何时会袭来的发作产生了深深的恐惧。

关于折磨梵高一生的这种精神疾病,直到今天仍有各种不同的说法,但始终没有一个明确的诊断结论。

当年,阿尔勒市立医院的医生曾将他的病症诊断为“某种癫痫”。

很可能指的是不伴随抽搐的“潜在性癫痫”。这种癫痫的特征,是会引发焦虑、幻觉、妄想等突发性的精神障碍行为。这一点与梵高发作时的状态高度吻合,因此被认为是较为有力的一种学说。

此外,人们也认为,梵高的生活习惯对他的精神状态造成了极大的影响。

从巴黎时期开始,他就大量饮酒,尤其嗜好高度酒精的苦艾酒,再加上长期营养不良,这些因素都会对大脑造成沉重负担,最终可能诱发严重的精神症状。

尤其是突然戒酒之后,可能出现了谵妄等戒断反应,最初的发作也可能正是由此引发。

综上所述,关于梵高的精神疾病,虽然可以提出各种推测,但至今仍无法得到确切的定论。

而且,也不能排除并非单一疾病,而是多种疾病同时并发的可能性。

即便在今天,精神疾病与脑部疾病的治疗依然十分困难,更不用说在当年尚无MRI与X光设备的医疗环境之下了。

尽管怀抱着这种难以治愈的精神疾病,梵高仍一边与发作抗争,一边坚持创作。

那么,他在圣雷米与奥维尔究竟是如何度过的?

又创作了怎样的作品呢——

故事将继续进入第四部……

参考文献・网站

・食品安全委员会:《危害概览表(草案)(汞)》中毒症状 https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/osen_1.pdf (2024年5月3日查阅)

・Wikipedia:「梅毒的历史」——历史治疗方法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E6%AF%92%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2 (2024年5月3日查阅)

・厚生劳动省:「职场安全网站」安全数据表——汞 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/7439-97-6.html#:~:text=%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B3%BB%E3%80%81%E8%85%8E%E8%87%93%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%80%81%E8%A2%AB%E5%88%BA%E6%BF%80,%E3%81%8C%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82 (2024年5月4日查阅)

・梵高博物馆https://www.vangoghmuseum.nl/en

・「On the Banks of the River, Martinique」,contemporaries of van gogh, Van Gogh Museum https://catalogues.vangoghmuseum.com/contemporaries-of-van-gogh-1/cat53 (2024年5月25日查阅)

・Willem A. Nolen et al.(2020) New vision on the mental problems of Vincent van Gogh; results from a bottom-up approach using (semi-)structured diagnostic interviews.

引用来源

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第四卷》,みすず书房,1984年10月22日修订版,第1273页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1254页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1257页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1277~1278页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1316页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1316页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1317页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1288页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1296页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1299页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1322页。 ↩︎

- 斯蒂文·奈夫、格雷戈里·怀特·史密斯著,松田和也译,《梵高的一生(下)》,国书刊行会,2016年10月30日出版,第55~56页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 奈夫、史密斯,2016年,第56页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1325页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1324页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1325页。 ↩︎

- 奈夫、史密斯,2016年,第59~60页。 ↩︎

- 玛丽=安热丽克·奥赞纳、弗雷德里克·德·若德 著,伊藤英子 译,《提奥——另一个梵高》,东京:平凡社,2007年8月1日出版,第122页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 奥赞纳・若德,2007年8月,第123页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1338页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1346页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第六卷》,みすず书房,1984年12月20日修订版,第1964页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1367页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1931页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1346页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1369页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1930~1931页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1931页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第五卷》,みすず书房,1984年11月20日修订版,第1476页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1264页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1369页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1627页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1579页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1540页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1540~1542页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1550页。 ↩︎

- 二見史郎,《梵高详传》,みすず书房,2010年11月3日出版,第192页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1560页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1559页。 ↩︎

- 奥赞纳・若德,2007年8月,第152页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1561~1562页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1563页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1592页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1596页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1598页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1608页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1616页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年11月,第1618页。 ↩︎

コメント