大家好!欢迎来到“艺术遍路 Art Ohenro”!

在上一篇【第一部】中,我们聊到了梵高的出生与成长,以及他立志成为传教士却屡遭挫折的经历。

这一回,我们就从那里继续,带大家走进他的 荷兰时期”。

▶如果你还没有读过【第一部】,可以先从这里开始哦。

什么是梵高的“荷兰时期”?

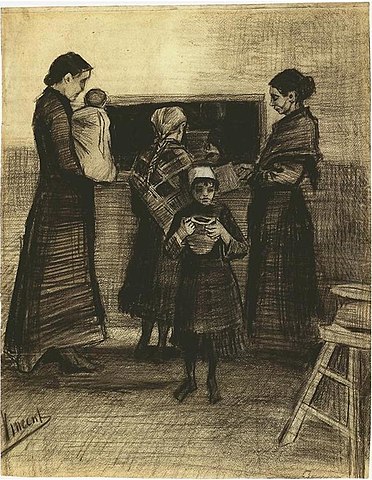

提到“梵高”,很多人脑海里浮现的都是色彩鲜艳、充满能量的画面。

但其实——在他绘画生涯的一半以上时间里,他一直在创作色调阴暗、厚重的作品!是不是有点意外?

之所以会形成这样的画风,是因为梵高在荷兰时受到了海牙派写实风格的影响,更重要的是,他心里始终抱着一个强烈的愿望:

“我要如实描绘那些贫困的人们。”

在传教士的道路被迫中断之后,梵高为什么决定成为画家?

他在荷兰究竟是怎样开始绘画的?

接下来,让我们一起走进这一段被低估却至关重要的时光吧!

梵高立志成为画家

在绝望尽头找到的一丝希望

在博里纳日(Borignage),梵高的传教士之路被彻底断绝,他整个人陷入了深深的绝望。

然而,就在那片黑暗之中,他抓住了一束微弱的光——

“绘画”。

事实上,即便在他专心投入宗教学习的那段时间,他也始终保持着对艺术的关注。

无论是在多德雷赫特当书店店员,还是在阿姆斯特丹准备考试时,他都常去美术馆观画,接触艺术作品。

对这个孤独的男人来说,艺术始终是心中不可或缺的一部分。

在博里纳日的时候,他开始用铅笔记录矿工们的生活场景。

后来,他在古皮尔画廊工作时的上司特尔斯特拉夫(Tersteeg)还专门寄来水彩工具,使他正式尝试起水彩画。

“我想让你看看我画的几张素描。〔……〕我常常画到深夜。”1

然而——

梵高本人当时还完全没想到,自己有一天会靠“画画”谋生。

就连弟弟提奥也不认为哥哥能成为职业画家。

作为熟悉画商世界的兄弟两人,他们深知这个行业的残酷。

1879年8月,提奥前来探望梵高时,郑重地劝他说:

“不能再继续让家里担心下去了,你也该开始独立生活了。”

然而——

梵高并不知道自己该从事什么工作,于是时间就在迷茫中一天天流逝。

北法的流浪之旅

1880年3月,梵高踏上了前往法国北部的流浪之旅。

他随身带的钱只有区区10法郎,很快就花光了。之后整整一周,他一直在路上步行,夜里便睡在废弃的马车里或干草堆中。

最终,他来到一个名叫库里耶尔(Courrières)的小村庄。

梵高后来坦言,这趟旅程其实“并没有明确的目的”。

不过,他的心里确实藏着一个小小的愿望。

那就是——

去见他非常敬佩的画家,朱尔·布勒东(Jules Breton)。

在古皮尔画廊工作时,梵高曾见过布勒东,对他的作品十分倾心。

或许,他隐隐期待,见到布勒东之后,能够找到自己未来的方向。

然而——

梵高走到布勒东家门口时,却怎么也鼓不起勇气敲门。

他说那房子外观“冷淡而让人却步”,但更可能的原因,是他对自己当时那副落魄的样子感到自卑。

最终,他没有见到布勒东,就离开了村庄。

《库里耶尔的彩虹》(1855)

从结果来看,这趟旅似乎以失败告终。

但在库里耶尔,他看到的景色——

金黄的草垛、褐色的耕地、清澈的天空、长满青苔的屋顶——

却深深打动了他。

尽管身心疲惫,他就在这片宁静的土地上重新做出了重要的决定:

再一次站起来。

“我感到自己的精力又回来了〔……〕

不管发生什么,我都要重新振作起来,

捡起那支在巨大失望中丢掉的铅笔。

我会再次开始画素描〔……〕

从那以后,我眼前的一切都变得不一样了。”2

那一年,梵高已经27岁。

起步虽晚,但正是从这里,他的人生开始一点一点重新运转起来——!

回到埃滕,与父亲多鲁斯之间的冲突

结束了北法那段艰辛的流浪后,梵高以一身憔悴、几乎只剩骨架的状态,从博里纳日回到埃滕的父母家。看到如此消瘦、几乎变了样的儿子,家人既震惊又不知所措。

除了这次的流浪,早前在宗德尔特发生的“阿尔森一事”,以及在博里纳日过度投入的传道活动……

这些行为层层叠加,让父亲多鲁斯逐渐怀疑起来:

“这个儿子是不是在精神上出了问题?”

最终,他下定决心想把梵高送到埃滕南部海勒的精神病院接受诊察,并强烈劝说儿子去见精神科医生。

然而,梵高坚决拒绝。父子之间因此发生了激烈的冲突,梵高也再次离开家,回到了博里纳日。

传道活动遭到否定,再加上这次强制入院的风波,梵高与父亲多鲁斯的关系也因此变得愈发紧张。

画家梵高的起点

“我唯一的苦恼,就是怎样才能成为一个能做点好事、能对别人有所帮助的人。〔……〕这始终让我痛苦不已。”3

作为传道师时,梵高希望“为他人而活”;而当他决定走上画家之路后,这种想为别人做点什么的愿望依旧没有改变。

于是,他将目标放在巴比松派巨匠——让·弗朗索瓦·米勒身上。

像米勒那样描绘社会底层劳动者的日常,使被社会压迫的人们的真实面貌得以呈现——梵高把传道时期未能实现的理想,寄托在了这条全新的绘画之路上。

“真正的善、美,以及人类和人类之手创造出的事物中那内在的道德性、精神性与崇高之美,皆源自于神。〔……〕努力去理解那些伟大艺术家与严肃的巨匠在其代表作中想要表达的最终之言,你将会在其中看到上帝。”4

在博里纳日,他一边素描遇见的矿工们,一边临摹米勒的版画。当他意识到人物画的难度时,便写信给前上司特尔斯特拉夫,请求借阅《巴尔格素描教程》。特尔斯特ラ夫不仅寄来了素描教材,还贴心地附上了解剖学和透视法的书籍。

凭着过人的行动力与惊人的专注力,梵高全身心投入画业。

然而,靠绘画谋生并非易事。尽管家人不断催促他“自立”,梵高却丝毫没有从事别的工作的打算。业余画家的作品不可能立刻卖得出去,他的收入自然是零。

就这样,除了父亲多鲁斯外,他还开始接受弟弟提奥的经济援助。

前往布鲁塞尔

挥霍金钱,浪费开始

1880年10月(27岁),梵高觉得自己在博里纳日的房间“实在太不方便画素描了!”,于是毅然决定前往布鲁塞尔,甚至没有告诉弟弟提奥。

……不过,一向漫无计划的梵高自然也没订好住处,最终只好住进了一家既是酒馆又是旅店的“沙勒罗瓦奥扎米旅馆”。旅费每月50法郎,这笔不小的开销也由此拉开了梵高“无计划乱花钱”的序幕。

抵达布鲁塞尔后,梵高立即开始行动。他拜访了曾照顾提奥的古皮尔画商布鲁塞尔分店店长施密特,希望能通过他认识一些画家朋友。施密特出于对提奥的情义,友好地接待了他……但面对这位突然出现的业余画家,他心中一定颇为困惑。

另一方面,提奥后来得知哥哥搬来布鲁塞尔后大吃一惊:“偏偏还跑去找画商!”他一边抓头一边劝诫道:“不要随便去找古皮尔。”

让他担心的,是哥哥一贯的无计划行为。但更现实的忧虑是——冲动的行动又会在家里掀起波澜。

梵高的零金钱观

在布鲁塞尔,梵高一边依靠生活费资助,一边不断花钱——不仅是生活必需品,他还买一些好一点的外套,参加透视法私人课程……最花钱的还是请模特。

“我几乎每天都有模特。老人搬运工、工人、少年等等都会来摆姿势。下个星期天,可能会有两个士兵来当模特。”5

当时一般的美术学生都是从石膏像开始画起,通常需要一年以上才能开始人物画。然而梵高却每天雇无名的劳动者作模特,而且还在自己的房间里进行正式素描。更过分的是,他还想“为模特收集服装”,于是向父母请求额外汇款。

当时的一般美术学生都是从石膏像开始画起,通常要花一年以上才会开始画人物画。然而,梵高却雇用无名的劳动者作为自己专用的模特。更夸张的是,他甚至向父母请求额外汇款,说自己“想为模特收集服装”。

“我迟早需要为我的画中的模特准备一小套服装收藏。例如,布拉班特农民的蓝色工作服,搬运工穿的灰色衣服……〔……〕画穿上所需服装的模特,这是取得成功的唯一方法。”

“如果本月能汇一些额外的钱过来,我希望能够得到支持。”6

就这样,梵高的想象力不断膨胀。实际上,他从父亲多鲁斯那里得到的资助数额也不断增加,比如仅1881年1月,就汇来了总计60格尔登(当时普通劳动者约60天的工资!7)。

如此一来,埃滕家的家计也承受不起了。父亲多鲁斯渐渐将大部分支出转由提奥承担。

年轻时在古皮尔画商取得成功的提奥,不得不顺从家人,承担起照顾哥哥生活的责任。然而,这个“照顾哥哥计划”也成为了提奥一生的烦恼源泉。

友情的开始 —— 与拉帕尔特的相遇

就在这时,梵高遇到了一位新朋友。

这位年轻画家是由提奥代替施密特介绍给梵高的——安东·拉帕尔特。

拉帕尔特出生于贵族家庭,在阿姆斯特丹美术学院接受了正规的美术教育,是一位真正的青年画家。虽然比梵高小整整五岁,但性格温和宽厚,他能够以自然的态度对待偏执的梵高。

对于孤独的梵高来说,拉帕尔特是他第一次真正意义上的画家朋友。两人很快熟络起来,并开始在拉帕尔特的工作室共同创作。这段友情成为梵高不可替代的精神支柱。

与特尔斯特夫的不和

另一方面,梵高的金钱问题越来越严重。

除了提奥和父亲多鲁斯以外,他无法从其他亲戚,尤其是富裕的叔叔们那里得到任何资助。这让梵高的心中充满了不满。

“大概在我们这样的家庭里——也就是两位梵高、科尔伯父和普林森哈赫的叔叔(森特伯父)都是非常富有的,他们都与美术有关……在还没有找到固定工作的准备期间,为什么不能每月依靠大约100法郎呢?”8

……不过,当时的100法郎相当于一个工人家庭一个月的生活费,梵高的要求显然脱离现实。

此外,梵高还给曾经的上司特尔斯特夫写信寻求帮助。然而,回来的却是冷漠而严厉的拒绝:

“你没有权利做这种事。”

特尔斯特夫强烈批评了梵高这个既没有画家经验也没有成就的人,靠家人的补助雇佣模特,毫无计划地花钱的行为。

“你应该去找别的工作。”梵高被断然拒绝。当时,真正信任并愿意支持他的人,除了家人之外,再也没有其他人了。

回到埃滕

与拉帕尔特的友情

1881年4月,28岁的梵高。

唯一的朋友拉帕尔特要返回老家了,于是梵高也从布鲁塞尔的旅館退房,决定回到故乡埃滕。

到了6月,拉帕尔特竟然专程来埃滕探访梵高。

两人一起在埃滕郊外的荒野与湿地漫步、写生,沉浸在创作的喜悦之中。

有一位绘画伙伴愿意千里迢迢来到自己家乡做客——

对于一直孤独度日的梵高来说,这真是令人由衷高兴的事情。

附近的村民也回忆说:“那是我们第一次,也是最后一次看到他那么开朗的样子。”

这段温暖的友情记忆,也成为后来南法阿尔勒“黄色小屋”共同生活构想的源泉之一。

爱上寡妇——以及被逐出埃滕

然而,这段平静的日子并没有持续太久——

1881年8月,一股巨大的波涛突然拍进了梵高的心里。

来访的是他的表姐凯·福斯·斯特里克尔。

她正是当年在梵高备考神学院时,把他介绍给门德斯的那位“斯特里克尔牧师”的女儿。

因病失去丈夫不久的她,带着儿子扬来到埃滕的牧师馆暂住。

一开始,梵高只是安静地陪伴着她。然而不久之后,他对凯产生了恋慕之情,甚至鼓起勇气向她求婚。

但凯斩钉截铁地拒绝了:

“不行,绝对不行!”

……一般人听到这种话大概就会知难而退,但梵高不是。

他反而因这句拒绝更加燃起了执念。

“‘不行,绝对不行!’的回应是什么?那就是——‘越发爱你!’”9

家人当然强烈反对。

父亲多鲁斯愤怒地说:“你这是想毁掉这个家吗?”

凯的父亲(斯特里克尔伯父)也警告他:“她的那句‘不行’已经是最终结论了。”

但梵高的激情完全不受控制。

到了11月,他甚至向提奥讨要路费,跑到阿姆斯特丹去拜访凯的娘家。

结果可想而知——他被拒之门外。

梵高却仍不肯放弃,死缠烂打,最终把斯特里克尔伯父也惹怒了:

“你的执念让我作呕!”

要让一位牧师说出这种话,可见梵高的固执已经到了惊人的地步。

他甚至把手伸向灯火,对伯父说出类似“在这只手被烧伤之前,把她带来”的近乎自虐的举动——

完全是现代人所谓的“病娇式行为”。

但火被当场吹灭,梵高依旧没能见到凯。

这一闹,使梵高在埃滕的家中也失去了立足之地。

走投无路之下,他只好前往海牙,投靠那位身为画家的亲戚——安东·莫夫。

圣诞节的决裂

12月,梵高久违地回到埃滕。

然而就在圣诞节当天——

仅仅因为“要不要去教堂”这样的小事,他和父亲多鲁斯发生了激烈的争吵。

在博里纳日时期积累下的不满、对传道委员会的怒火、被送进精神病院的屈辱,以及对凯·福斯的失恋——

这些郁结在心中的情绪,全都在这一刻向父亲爆发了。

父亲多鲁斯也终于到了忍耐的极限。

“从我家里出去,越快越好,比起一小时之后,现在半小时之内滚出去。”10

杜尔斯勃然大怒,将梵高逐出了埃滕的老家。

前往海牙

逃往海牙

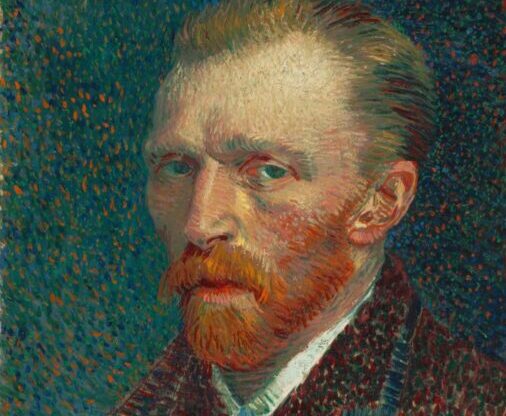

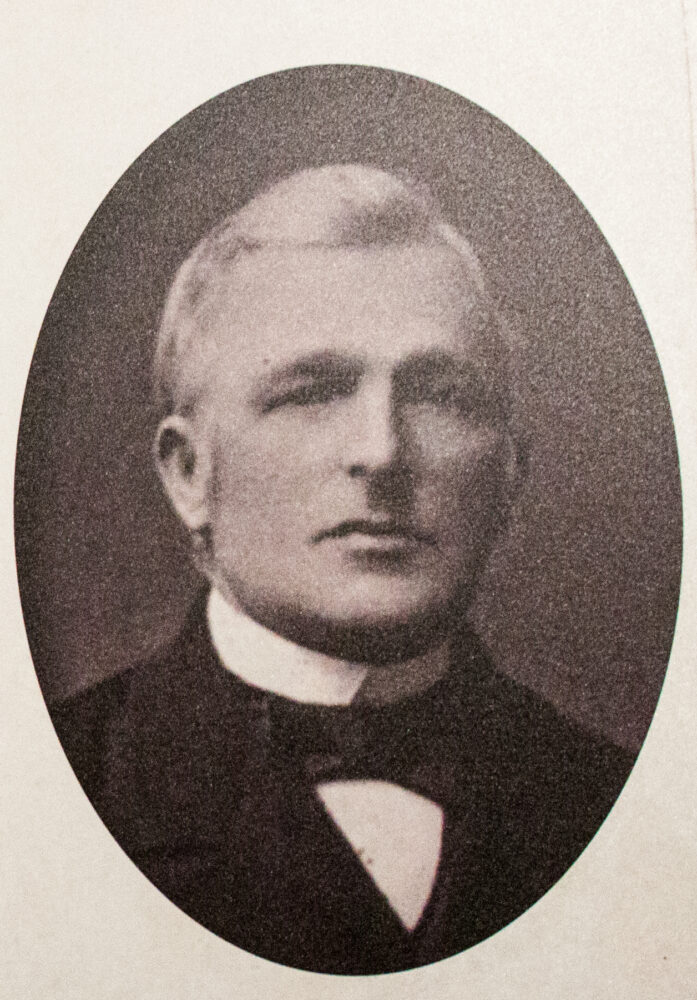

安东·莫夫(1838–1888)《自画像》

1881年12月底,28岁的梵高因埃滕的骚动被逐出家门,只得前往海牙,投靠那位身为画家的亲戚——安东·莫夫。

安东·莫夫(1838–1888)是海牙画派中颇受欢迎的画家,与梵高母系的亲戚阿列特·卡本图斯成婚。对梵高来说,他是为数不多、而且就在身边的“走在艺术道路上的前辈”。

父亲多鲁斯担心给亲戚添麻烦,提出继续寄钱,但梵高拒绝了。可另一方面,他却向莫夫借了整整100古尔登的大笔钱,用以租下画室,还兴冲冲地写信告诉提奥“我成功了!”。然而,提奥对他这种独断专行的行为怒不可遏,一时没有回信。

很快,梵高将钱花在家具和画材上,不到几天便身无分文,只能急忙写信给提奥:

“提奥,你到底怎么了?我前些天写的信你没收到吗?〔……〕这两三天我真是一分钱都没有了。你当然知道,我一直以为至少会收到一月份的100法郎。”11

对此,一向温和的提奥也怒火中烧:

“真是可气极了,你怎么能做出那种孩子气、厚颜无耻的事,把父母的生活弄得那么苦涩、那么一团糟呢?”

“可以肯定,总有一天你会为在这件事上如此无情而后悔的。”12

但梵高仍不肯认错,只是一味坚持“我没做错”“我忙得连后悔的时间都没有”。甚至还威胁说要“向特尔斯特拉夫借钱”,逼迫提奥尽快汇款。

“我的工作能否全速前进、半速前进,还是完全停摆,往往就看我口袋里有没有钱。”

“请务必尽快把二月份的钱寄来。”13

就这样,梵高的暴走行为愈演愈烈。

莫夫的教导

如愿得到了自己的画室后,梵高开始在莫夫手下学习水彩与油画。对于这样一位画龄只有一年多的初学者,莫夫依然投入大量时间指导,并鼓励他说:“不久之后,你就能凭自己的作品赚到一点钱了。”

梵高也在信中表达了感激:

“我非常喜欢莫夫,而且与他心意相通。我喜欢他的作品,也觉得能向他学习是十分幸运的。”14

然而,梵高一旦创作起来过于投入,他固有的急躁脾气也随之冒头。一次,莫夫提醒他说“在画布上用手指摸得太多了”,但他却立刻顶撞回去:

“这究竟有什么问题?就算我用脚后跟画,只要画得好、效果对,不就行了吗?”15

之后,当莫夫建议他练习石膏像素描时,他更是当场发火:

“以后别再跟我提石膏了,我可受不了。”16

面对这样的癇癪,莫夫大概也只能无言以对吧。

正因梵高这类傲慢又难以扱う的态度,莫夫也开始逐渐与他保持距离了。

与欣·霍尼克的相遇,以及与莫夫的决裂

和在布鲁塞尔时期一样,梵高仍旧会把在街头找到的模特带回家中作画。就在这样的生活中,他遇见了正在怀孕的娼妇——克拉希娜·玛丽亚·霍尼克,也就是人们所称的欣·霍尼克。

梵高逐渐对她和她的家人(母亲与女儿)产生了感情,并开始资助她们的生活。

在当时的社会,娼妇饱受偏见,更何况梵高对欣·霍尼克的资助并非来自自己的收入,而是动用了提奥的汇款。因此,他一直对外界隐瞒欣·霍尼克的存在。

然而,经常来工作室的莫夫和特尔斯特拉夫很快便察觉到了她的存在。不久之后,莫夫停止了与梵高的联系,最终在街上偶然撞见梵高时,对他说出了这样的话:

“你身上有不道德的地方。”

“我绝不会再去找你。一切都结束了。”17

坦白与威胁

过去还曾不太愿意资助梵高的特尔斯特拉夫,在海牙期间却时常到他的工作室看看作品,多少表现出一些关心。然而,当他察觉到梵高的挥霍与不检点的行为后,便对他发出了警告:

“我打算设法让你再也拿不到提奥的钱。”18

眼看已经瞒不下去,梵高只好向提奥坦白欣·霍尼克及其家人的事情,并试图博取同情。他最害怕的,就是提奥停止汇款。

“这个冬天,我遇到了一位怀孕的女人〔……〕她贫困到也许不得不回到过去的生活〔……〕你们握着我赖以为生的面包。你们是想从我手里把它夺走吗?”19

接着,在下一封信里,他甚至这样强硬地说:

“我并不是想让你为我承担各种费用。相反,就算你削减寄给我的钱,甚至彻底停掉也行〔……〕也许除了你之外,还有别人愿意让我继续维持生活也说不定。”20

他甚至提出“每月需要150法郎”的具体金额,并宣称要与欣·霍尼克结婚。最后,他以这样的语句收尾:

“如果我确定你想撤回援助〔……〕我会非常沮丧。那样的话,克里斯汀(欣)和孩子都会遭殃〔……〕在你动手揍我、或者砍掉我的脑袋(还有克里斯汀和孩子的脑袋)之前,请先再睡一晚,好好想一想。”21

以情动人、发怒、甚至带上威胁——。

当时的梵高,与莫夫和特尔斯特拉夫的关系逐渐疏远,唯一能依靠的就只有提奥。恳求与强硬交错出现,也反映出他当时不稳定的精神状态。

经过一轮又一轮无意义的拉扯,最终提奥还是让步了。梵高成功让提奥把汇款增加到每月150法郎,并与欣·霍尼克一家搬进了新的公寓,开始新的共同生活。

感染淋病。父亲的来访

1882年6月(29岁),提奥收到梵高的来信,信中写道他“正在医院里”。梵高感染了淋病(很可能是从欣·霍尼克那里传染的),并住进了海牙的医院。

“我得在这家医院待上一阵子。不过住院大概只有两个星期。过去三周里,我一直被失眠和低烧折磨,排尿也非常痛苦。看来所谓的‘淋病’确实是存在的。不过只是轻症。”22

在欣·霍尼克和特尔斯特拉夫前来探望时,一个意想不到的人也出现了——

那就是去年圣诞节闹翻的父亲,多鲁斯。

多鲁斯建议梵高在出院后回一趟埃滕,表明自己愿意和解的态度。

刚到海牙时,梵高还坚决拒绝父亲的援助,但如今他与莫夫及特尔斯特拉夫的关系都已冷淡,对父亲的提议多少有些动心。然而,由于与欣·霍尼克的同居生活,他最终还是拒绝了返乡。

梵高没有向父亲坦白欣的存在,但多鲁斯注意到他不断不安地望向门口,“好像在等一个他不愿让我碰面的家伙”。即便如此,多鲁斯没有追问,只是默默离开了。

与欣·霍尼克的同居。与特尔斯特拉夫的决裂

1882年7月初,梵高顺利出院。

与此同时,欣·霍尼克已在莱顿医院产下一名男婴,并回到海牙的公寓。

就在这时,特尔斯特拉夫来访了。

孩子出生,让梵高沉浸在一片幸福之中。他期待特尔斯特拉夫能说些温暖的话。然而,等来的却是冰冷的询问:

“那个女人和那个孩子,这到底是怎么回事?”

梵高一时语塞,特尔斯特拉夫却愈发愤怒:

“难道你想说我疯了吗?这明明是一个精神和性情都出了问题的人才能干出来的事!”23

长年支持他的特尔斯特拉夫至此也完全失望。

临走时,他留下最后一句话:

“你会让那个女人变得不幸。”

提奥也曾指责欣·霍尼克“心机深重”。

但无论如何,她还是给新生的儿子取名为“威廉”,正是与梵高的中间名相同的名字。

新的挑战

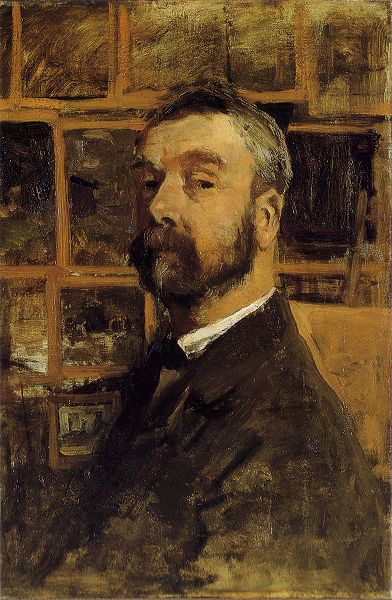

画画已经两年了。由于油画颜料难以掌握,梵高一直避免使用,一直专注于素描。然而,通过与欣·霍尼克的一件事,他深刻意识到必须在经济上实现独立。于是,他开始探索“能够卖得出去的作品”,并挑战了水彩画和石版画。

“这样一来,不论是在海岸、草地还是田野,都可以像透过窗户一样去观察它。”24

尤其是石版画,因其可以大量复制而让他产生兴趣,但由于技术尚不成熟,他未能获得理想的成果。因此现存的石版画仅有寥寥数点。

然而,即便做出了这些新的尝试,梵高的作品依然没有卖出去。

与欣·霍尼克的别离

梵高与欣·霍尼克的同居生活持续了一年多,但从1883年5月起,他开始在写给提奥的信中流露出对欣的不满。

“有时她(欣)的坏脾气真是让我几乎难以忍受——粗暴、阴郁,又带着不祥的意味。”25

另一方面,梵高依然雇佣了许多模特,全力投入素描。

特别是在描绘施粥所时,他被那情景深深打动,甚至萌生了一个大胆的想法:把自己的画室变成“贫困者的避难所”。

问题在于——费用由谁承担?然而在梵高的计划里,从来没有这样的现实考量。

“我的理想是再多用更多的模特,用一整群贫穷的人作为对象来学习。对他们来说,画室能成为冬日里、或在失业、或走投无路时的避难所。只要他们来到这里,就能发现这里有火、有食物、有饮料,还能赚到一点小钱。〔……〕现在我只能靠几位模特凑合着,全心投入在他们身上——已经无法再节省什么了,很快我就需要更多人。”26

那时,梵高的公寓里住着欣·霍尼克、她的婴儿、她的长女,甚至还有她的母亲。生活费当然全部依赖提奥的寄钱。在这种情况下,他竟然还想着建立施粥所,提奥自然大为吃惊。

一直以来,提奥几乎尽可能地满足梵高那不顾后果的要求,但他自身的经济状况也十分吃紧,任职的古皮尔商会业绩也在下滑。最终,连提奥也到了忍耐的极限。

1883年8月,提奥专程来到海牙,向梵高下达最后通牒:

如果生活继续这样下去,他将无法再保证寄钱;要重新振作,就必须结束与欣的关系。

提奥随即返回巴黎。梵高在信中不断找借口、试图博取同情,但提奥寸步不让。最终,梵高决定与欣·霍尼克分手。

与梵高分开后,欣将孩子托付给家人,先后从事缝纫、服务业以及娼妓等工作,1901年与一名船员结婚,但于1904年投水自尽结束了生命。

德伦特之行

1883年9月,30岁的梵高从海牙搬到了东北方向150公里之外的荷兰德伦特省霍赫费恩。事实上,他原本也考虑过回到尼嫩的老家(因父亲多鲁斯调职,全家已从埃滕迁至尼嫩)。然而,提奥明确告诫他“不要靠近布拉班特(整个南荷兰一带)”,大概与凯或欣·霍尼克的事件有关。于是,梵高决定迁往此前拉帕尔特推荐过的德伦特。

在这片被丰富自然环绕的土地上,梵高重新拿起画笔,全心投入创作。

他在德伦特创作的作品大多是风景画,几乎看不到人物画。原因在他的信中写得十分清楚:

“在这里的石南地,我在模特方面吃了不少苦。他们嘲笑我、取笑我。尽管我付出的报酬按这里的标准已经相当不错,但由于这些模特的刁难,我好不容易开始的人物习作最终都未能完成。”27

与海牙不同,在德伦特梵高的人际关系并不顺利,也感受到了强烈的孤独。在海牙,他与欣·霍尼克和她的家人同住,又时常有特尔斯特拉夫和莫夫的来访,多少还能保持一些社会联系;然而在德伦特,他几乎一个熟人也没有,连模特都难以找到。

孤独让梵高愈发难以承受。他开始不断写信给提奥,强烈要求他“辞掉古皮尔的工作来德伦特一起画画”,“成为画家”。这种劝说逐渐带上了强烈的执念,甚至有些近乎妄想:

“我们至少每月需要150法郎,若能有200法郎就更好。为此必须找到信用贷款,而我们的作品就能作为担保。”28

事实上,一个尚未得到认可的画家的作品根本不可能成为贷款的担保。自然也没有人会同意这种计划,提奥更不会。

生活也接近极限,梵高最终在仅仅三个月后便离开了德伦特。即使是这片宁静而自然富饶的土地,也没能抚慰他的孤独。

返回尼嫩

归乡

1883年12月,年满30岁的梵高离开德伦特,回到父母居住的尼嫩牧师馆。

久别重逢,本应其乐融融……然而他与父亲多鲁斯之间,仍然弥漫着一触即发的紧张气氛。

梵高首先提起当年被逐出家门的旧事,以激烈的口吻指责父亲:

“父亲当初把我赶出家门,是不应该的〔……〕你心里似乎从未怀疑过自己的做法是否正确。”29

对此,多鲁斯反驳道:

“我对当时的做法从无后悔。我始终都是为了你好才那么做的。”

“你是想让我跪下来向你道歉吗?”30

两人的争执毫无交集,数日间屋内的空气都沉重得喘不过气来。

然而,大约两周后,率先松口的人,是父亲多鲁斯。

梵高曾抱怨说,和拉帕尔特一家相比,“自己连像样的画室都没有”。

或许是把这句话放在了心上,多鲁斯最终把原本当作洗衣房的一间小屋,让给梵高作画室用。

笨拙却真诚——这正是父亲试图拉近距离的方式。

左侧为牧师馆,中间是梵高的画室。

图源: by: A. J. van der Wal

1884年1月,家庭再度遭遇不幸——母亲安娜摔倒并造成股骨骨折。

得知消息后,梵高立刻写信给弟弟提奥:

“母亲出了事故。她在赫尔蒙德下火车时摔伤了腿。”

“我告诉父亲,这笔钱(你的寄款)可以随他使用。其他事情暂时都可以放一放。”

“我想这时我恰好在家是件好事。因为这次事故,之前(我与父母之间的)一些争执都被抛到一边去了,我们现在相处得很好。”31

梵高把提奥寄来的生活费交给父亲,专心照护母亲,甚至还亲手做了一副担架以备急用,显得格外细心体贴。

这场意外本应成为改善家人关系的转折点,却……

与提奥的“契约”

在尼嫩,提奥得知哥哥又和父亲大吵一架后,十分恼火。他在信中狠狠斥责了文森特·梵高,称他“真是个让人失望的家伙”。

然而文森特也不甘示弱,立刻回信反击。他写了长篇大论,坚持认为“错的是父亲”,并用强烈的语气为自己辩解。

但这场争吵很快烧到另一个问题上——文森特忽然把话题转向“作品完全卖不出去”这一点,开始把责任推给提奥。

他说:

“你从来没替我卖出过一张画——不,实际上你甚至一次也没有认真试过。”32

又说:

“人们总把你给我的钱看作施舍,是对一个可怜蠢材的怜悯。”

“每周至少三次,会有根本不认识的人问我:为什么你的画卖不出去? 你说,在这样的情况下,我的日子怎么可能愉快?”

接着,文森特又提出了一个更令人头痛的要求:

他希望今后能把提奥给的钱“算作自己挣来的”。

“让我把画寄给你,你随便怎么处理都行。只是——从三月以后你寄给我的钱,都算是我自己挣的。”33

这完全是出于他对“自由创作、不被干涉”的执念。

但从提奥的立场来看,这个要求未免太过自私。

——可如果拒绝,又会怎样呢?

尼嫩的年迈父母必然会再次成为文森特情绪爆发的牺牲者。

结果,提奥只能再次选择“退让”。

他不赞同文森特的做法,也无法理解哥哥的理屈词穷。

但即便如此,他仍然选择继续支持文森特——因为除了他,这个世界上已无人能让文森特稳定下来。

画面昏暗,几乎没有色彩。当时主推印象派的提奥看来,文森特的作品距离“能卖得出去”还差得很远。

孤立

1884年夏天,文森特·梵高与前来照顾母亲安娜的玛尔戈特·贝赫曼陷入恋情,甚至谈到了结婚。然而,这段关系遭到双方家族的强烈反对。

此前关于欣·霍尼克的騒动已在梵高家中留下阴影,家族担心文森特会再次引发問題。而贝赫曼家族方面也无法接受女儿嫁给这样一位“奇怪又麻烦的画家”。作为亚麻布工厂的拥有者,他们甚至怀疑文森特是否觊觎他们的财产。

9月,被迫放弃婚事的玛尔戈特因绝望服用了毒药——士的宁企图自杀。所幸最终保住了性命,但惊恐万分的家人随即将她送往乌特勒支。

图源:by Daan0416

同年10月,拉帕尔特来到尼嫩探望文森特,并一起作画。然而,这次相聚却远没有往日的融洽。

拉帕尔特的事业蒸蒸日上:在伦敦世博会上斩获银奖,也持续入选国内展览。相比之下,文森特的境况不佳,嫉妒之情溢于言表。他在共同作画期间不断挑剔拉帕尔特的作品,最终激怒了对方,两人的关系因此陷入紧张。

拉帕尔特曾与文森特一起走访尼嫩周边的农户与织工,记录他们的日常。

父母的苦悩

玛尔戈特的自杀未遂事件很快便在村中传开,文森特·梵高本人,以及整个梵高家与牧师馆,都因此在当地社会被孤立。

父母在写给提奥的信中倾诉着他们的痛苦:

“因为文森特和玛尔戈特之间的事,我们与周围人的关系已经改变。”

“大家不愿再来拜访我们,只因害怕碰上他。至少邻居们是这样……而我们不得不承认,他们的判断并非全无道理。”34

在家庭内部,文森特也愈发孤立。昔日的好友拉帕尔特曾记述过这样一件惊心动魄的事件:某天的晚餐时间,文森特突然对父亲多鲁斯勃然大怒,场面一度失控。

“他(梵高)怒火中烧,一把从托盘上抓起切肉刀,猛地掀椅站起,威吓着那位不知所措的老人。”35

父母既心痛又恐惧。在写给提奥的信中,他们如此哀叹:

“文森特极其暴躁……他的行为越来越难以理解……他满腔悲愤,内心再无宁日……愿上帝怜悯我们。”36

连昔日备受尊敬的父亲多鲁斯,也已无法掌控逐渐暴走的儿子。而文森特毫不留情。他甚至在信中猛烈指责父亲,并怒斥替父亲辩护的提奥:

“父亲无数次对我怀有可怕的怀疑……但他却仍然用‘喂,你’来称呼我,仿佛什么都没发生一样。”

“我明确告诉过他:‘只要你这样看待我,就不要再用那种语气称呼我。把我当成那种人,就不是朋友,而是敌人。’”

“我说清楚了,我绝不会在这点上与你或父亲妥协。希望你牢记这一点。”37

文森特搬到尼嫩已经一年多,但他与父亲的对立不仅没有缓和,反而不断恶化。

然而,这场无休止的争斗,却会在不久之后因父亲多鲁斯的突然离世而意外地画上句号。

父亲的去世

1822–1885

1885年3月26日。

那天,父亲多鲁斯在附近的海尔德罗普小镇修补围墙,随后又和朋友共进晚餐,甚至还参加了一场钢琴独奏会。海尔德罗普距离尼嫩约八公里。尽管已是临近春天的季节,那晚却飘着雪,寒气刺骨。而父亲就在这样的天气里,选择步行回家。

晚上七点半左右。牧师住宅里,一名女仆听见门板被人“咯噔咯噔”摇动的声音,打开门一看,多鲁斯整个人倒向她的怀里。

他已经失去意识,被抬到起居室抢救时,一切都太迟了。

死因为大范围血栓堵塞——来得十分突然。

第二天,文森特·梵高立即给身在巴黎的弟弟提奥发去电报:

“父亲因中风倒下了。马上回来。但恐怕已经无力回天。”

3月30日。

在文森特32岁生日这一天,父亲的葬礼举行了。

突如其来的死讯让文森特茫然失措——曾在宗德尔特的阿尔森家中那样激烈爆发的情绪,这一次,却完全没有出现。

关于父亲的死,他在写给提奥的信里,只用了寥寥几行带过。此后,他再也没有提起过这件事。

“你说刚开始的那几天完全无法工作,我的感受也一样。那几天,对我们来说,将是永远难以忘怀的时光。”38

只有一件事除外——

文森特画了一幅以父亲的烟草袋和烟斗为主题的静物,并随信寄给了提奥。

“前景里的,是父亲的烟草袋和烟斗。如果你想要的话,我当然很乐意送给你。”

文森特对弱者与病者一向怀有深切的同情。

在博里纳日,他曾细心照料受伤的矿工;最近他也全力照护因意外摔倒的母亲——这些温柔都是真诚的。

然而——

这种温柔,却没能倾注到身心俱疲的父亲身上。

妻子安娜的病痛、长子文森特的反复冲突、外界的流言蜚语……

父亲已经被这些耗尽了力气。

但文森特没有意识到,甚至把父亲称作“敌人”,拒绝修复关系。

到最后,哪怕说上几句后悔或道歉,也已无法挽回。

绘画——也许是文森特唯一能献出的追悼。

信中附带的素描,描绘的是父亲的烟斗与烟草袋。

荷兰时期的大作《吃土豆的人们》

构想的开始

时间回到 1884 年 11 月初。

梵高心中十分焦灼,因为他刚得知好友拉帕尔特在伦敦万国博览会上获得银奖。

这份焦虑促使梵高采取行动——

他给曾经关系亲密的两个人写了信:海牙的画家莫夫,以及画商特尔斯特拉夫,希望重新和好。

在当时的荷兰美术界,这两人都是颇具实力的存在,若能恢复关系,或许自己的将来也会迎来新的光亮。

然而——

收到的却都是“拒绝”的回信。

尽管如此,梵高并未气馁。

在他的内心深处,创作的火焰依然在燃烧。

挑战大作的意欲

又过了几个月——就在父亲去世前三周左右,

弟弟提奥对他说:

“要不要把作品投稿到巴黎沙龙试试?”

然而梵高以“截稿在即”为由,婉拒了这个提议。

不过,在他的回信里,却流露出强烈的意气与野心:

“我至今还没有能在世间展示一幅像样的油画,甚至连一幅素描也拿不出手。

但我一直在做习作。[…]

习作与真正的作品之间的界线,并非那么容易划分。

我现在正构思一些更为复杂的作品。”39

虽然放弃投稿,但梵高已经下定决心,

要创作出“让周围人大吃一惊的大作”。

现场主义的创作

梵高频繁造访尼嫩的农家,一点一滴地丰富自己的构想。

农夫们的面容、手上的皱纹、黄昏时油灯下的表情——

在这些日常景象中,梵高深信存在着真正应当描绘的“现实”。

就这样,这幅后来被誉为“荷兰时期的最高杰作”的《吃土豆的人们》逐渐成形。

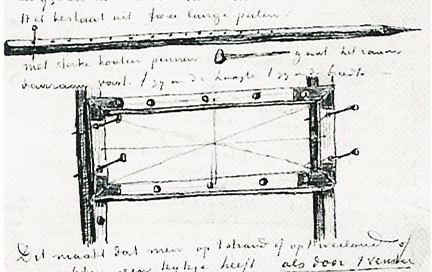

这双握着叉子的手,被认为是《吃土豆的人们》中左侧女性的手部习作。

即便色调黯淡,那才是“真实”

1885 年 5 月初,《吃土豆的人们》终于完成了。

如今被视为梵高荷兰时期代表作的这幅画,在当时却显得十分朴素。画面被灰色、褐色等中间色包围,整体沉重、阴暗,几乎看不到鲜艳的色彩。

事实上,那段时间,做画商的弟弟提奥已经多次劝他说:“画面再亮一些会更好。”

但梵高始终不肯让步。

他在信中写道:

“你说画面‘太黑了’,我完全理解你的意思。

可另一方面,比如说灰色的天空并不一定要用固有色去画——这一点,我还是无法接受。”40

而梵高对这幅画的期待,并不仅止于此,他更进一步说道:

“如果农民的画面里能让人仿佛闻到熏肉的烟味、马铃薯的热气,那就成功了,那一点也不不健康。

如果马厩里散发着粪肥的气味,那也很好——那才是真正的马厩。

如果田地里弥漫着成熟麦穗、马铃薯、鸟粪或肥料的气味,那才是健康的,尤其对城里人来说更是如此。

这样的画能教会他们一些东西。

而给农民画加上香水味?那一点用也没有。”

他又补充说:

“我努力强调一点——

这些在灯下吃马铃薯的人们,正是用那只伸向餐盘的手去挖土、劳作的。

所以,这幅画讲述的是‘手的劳动’,讲述他们如何诚实地赚取自己的口粮。”41

梵高想表现的,是农民最真实的日常。

用劳作的双手吃晚饭;在昏暗的灯下,家人围坐一起,默默共享一顿简朴的餐食。

在他看来,那才是生活的“真相”。

不过,这并不表示他对色彩毫无兴趣。

在写给提奥的信中,他引用夏尔·布朗的《素描艺术语法》(Grammaire des arts du dessin),说明即便只用破调色(如灰红、灰蓝等),依然可以通过巧妙的组合创造出丰富而深沉的色彩。

确实,《吃土豆的人们》乍看之下毫不鲜艳。

但对梵高来说,这正是他第一次认真思考“色彩如何运用”的重要阶段。

即使没人赏识……

完成后的《吃土豆的人们》被送往巴黎,交给了提奥。

提奥在写给母亲安娜的信中说:“我给几个人看了看,尤其是画家们,都觉得不错。”

然而实际情况是,他只给少数几人展示过,而且从未打算大规模公开《吃土豆的人们》。

原因很简单——提奥本人并不特别喜欢这幅作品。

尽管如此,文森特·梵高本人始终对这幅画怀有强烈的自豪感。

1887年,他在写给妹妹威尔的信中这样说道:

“谈到我自己的作品——我仍然认为,‘在尼嫩画的那幅吃马铃薯的农民’终究是最好的。”42

三年后的1890年,也就是他去世前仅三个月,他又在给提奥的信里写道:

“请把我早年画人物的素描寄给我。我想重新画一遍那幅‘在灯光下吃晚餐的农民’(《吃土豆的人们》)。〔……〕如果那幅画现在还在你那里,我想如今凭记忆应该能画得更好。”43

那时的梵高,画风早已成熟,并创作出一系列色彩绚烂的名作。

即便如此,他依然认为这幅早期作品值得“重新再画”。

然而遗憾的是,重画计划并未实现,只留下几张构想素描。

在短短10年的创作生涯中,梵高多次大胆转变画风。

但是——

《吃土豆的人们》这一作,却始终被他视为自己最重要的代表作之一。

尽管色调阴暗、朴素,但在这幅画里,凝缩着梵高的艺术理念与灵魂。

与周围人的决裂,以及与故乡荷兰的告别

与拉帕尔特的绝交

石版画在印刷时图像会左右颠倒,但梵高似乎并没有特别在意这一点。

1885年5月,梵高为《吃土豆的人们》制作了石版画版本,并寄给好友拉帕尔特。

然而,他收到的回复却和期待相差甚远——不仅严厉,而且几乎是毫不留情的批判。

拉帕尔特这样写道:

“我想你也会同意,那根本不像是认真画出来的作品。〔……〕为什么你不研究‘动作’呢?画中的人物只是在摆姿势罢了。〔……〕右边的男人为什么不能拥有膝盖、腹部和肺?难道这些器官长在他的背后吗?〔……〕还有,左边的女人为什么要把鼻子画得像一根末端带小立方体的烟斗柄?你打算用这种方式创作,还想提米勒或布尔东的名字?随你便!在我看来,艺术是如此崇高,根本不该被这样粗暴地对待。”44

这几乎是“彻底否定”。

梵高果然勃然大怒,把那封信狠狠退回去,并立刻写下情绪爆发的长篇回应。

“你一再说我不注意人物的形体,但对我来说,那种事只是无意义的小节。而你毫无根据地这么指责,实在不像你会做的事。〔……〕说实话,你几乎帮不上我什么忙。而且我只说这一次,希望你不要生气——我从未见过像你这样干枯的友情。〔……〕如果你想和我断交,我也无所谓。”45

之后,梵高又发出了“最后通牒”:

“要么真心诚意,要么就一刀两断。

这是我的最后一句话。我希望你能完全、毫无条件地收回最近几封信所说的话。首先,就是那封我退回给你的信。〔……〕只要你无条件收回其中的内容,我们或许还能继续做朋友。”46

然而——

这样的做法对拉帕尔特根本不起作用。

弟弟提奥曾无数次被迫面对梵高这样的“最後通牒”,并一次次接纳他、继续支持他。

但拉帕尔特并非亲兄弟,他无法像家人那样无条件包容这种强硬而单方面的态度。于是,他选择了沉默。

就这样,梵高和拉帕尔特的关系再也没有恢复。

离开祖国——与荷兰的告别

1885年7月,32岁的梵高迎来了决定性的一幕。

为《吃土豆的人们》担任模特的 戈尔迪娜·德·赫罗特(Gordina de Groot) 被发现怀孕了。

而村民首先怀疑的对象,毫无意外,就是经常出入她家中的梵高。

在此之前,梵高在村里本就声名不佳,人们常称他为“那个怪里怪气的画家”。

再加上早先的绯闻(他与玛尔戈特·贝赫曼的关系),村民们早已给他贴上了“麻烦制造者”的标签。

这场怀孕风波最终无法完全澄清。

不久,当地的天主教教会甚至向教区信徒下达通告——

禁止再为梵高担任人物模特。

就这样,梵高失去了最重要的创作手段:人物模特。

更雪上加霜的是,父亲多勒斯去世后,梵高与家人的关系也逐渐冷淡。

母亲与姐妹们都与他分开居住,尤其是妹妹安娜,后来这样回忆道:

“(梵高)想做什么就做什么,经常让大家都感到困扰。父亲一定也被他折腾得很痛苦。”47

对梵高的举动彻底失望的安娜,为了母亲的身心健康,强烈要求他离开家里。

最终,梵高下定决心,离开努南。

在动身前,梵高特地拜访了熟人 安东·克尔斯马克尔斯。

作为离别的纪念,他留下了一幅描绘秋日风景的习作。

当克尔斯马克尔斯发现画上没有签名并向他询问时,梵高这样回答:

“也许我会回来的。不过现在不必签名。

总有一天,人们会一眼认出那是我的作品。

等我死后,自然会有人写下关于我的东西。

至于我活着的时候,就尽力去做到这些吧。”48

说出这些话后,1885年11月,梵高离开了努南。

他心中仍抱着一丝希望:

“迟早能和家人和好如初,重新一起生活吧。”

然而——

他再也没有踏上荷兰的土地。

第2部「荷兰时期」总结

放弃了牧师之路后,梵高选择了另一条人生方向——成为一名画家。

我们如今熟悉的,是那种色彩鲜明、笔触有力的“梵高风格”。

然而,他的创作起点、也就是这段“荷兰时期”,画面整体却偏暗、沉重,与我们印象中的梵高大相径庭。

这背后有着深刻的原因:

他深深仰慕巴比松画派,尤其是让-弗朗索瓦·米勒。

再加上他本人怀抱着“想贴近贫苦者的生活”这一强烈愿望,于是便形成了这些朴素而充满阴影的画面。

然而,无论从技法还是完成度来看,他还无法与米勒或布勒东这样的巨匠相比;同时,他的画风也与当时正受到关注的印象派截然不同。

因此,他的弟弟提奥并未给予积极评价。

提奥劝他说:“试着更明亮些,像印象派那样。”但梵高始终坚持自己的道路,丝毫不愿妥协。

代表作《吃土豆的人们》确实凝聚了他五年来的全部热情,

但即便如此,它也未能真正打动提奥的心。

不过就在这个时期,梵高接触到了色彩理论——尤其是夏尔·布朗的思想。

在深暗的中间色调中,他开始注意到色彩之间细腻而微妙的搭配。

也就是说,他日后那种对“色彩”的执着,已经在这时萌芽了。

故事即将迈向新的篇章——

在阳光灿烂的法国南部阿尔勒,他的画风会迎来怎样的变化?

请继续阅读第3部「阿尔勒时期」。

引用·出典

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第一卷》,みすず书房,1984年7月2日修订版,第274页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第292页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第282页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第283页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第301页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第304~305页。 ↩︎

- 杉浦恭(2005)《荷兰劳动环境的变化:从19世纪后半期到20世纪前半期》,《爱知教育大学研究报告》,第54辑(人文·社会科学篇),第169~177页,第171页 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第308页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第348页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第二卷》,みすず书房,1984年8月20日修订版,第401页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第397页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第398页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第408页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第401页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第四卷》,みすず书房,1984年10月22日修订版,第1250页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第452页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第461页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第460页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第462~463页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第473页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第489~490页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第508页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第537页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年8月,第569页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第三卷》,みすず书房,1984年9月20日修订版,第764页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第749页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第906页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第965页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第1001页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第1005页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第1034~1036页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第1043页。 ↩︎

- 二見、1984年9月20日、1054頁 ↩︎

- 斯蒂文·奈夫、格雷戈里·怀特·史密斯著,松田和也译,《梵高的一生(上)》,国书刊行会,2016年10月30日出版,第436页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 奈夫、史密斯,2016年,第428页。 ↩︎

- 奈夫、史密斯,2016年,第428页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1123~1124页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1143页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1141~1142页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年9月,第1077页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1161页。 ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第六卷》,みすず书房,1984年12月20日修订版,第1914页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第五卷》,みすず书房,1984年11月20日修订版,第1727页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1896页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1897~1899页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年12月,第1902页。 ↩︎

- 奈夫、史密斯,2016年,第457页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年10月,第1250页。 ↩︎

コメント