日本でミレーの名画に出会える美術館

山梨県甲府市にある山梨県立美術館は、「ミレーの美術館」として知られるちょっと特別な場所です。フランスの画家ジャン=フランソワ・ミレーの作品を、日本で最も充実した形で所蔵していることで有名なんです。

ミレーといえば、『落ち穂拾い』や『種をまく人』など、農民の日常を描いた作品で知られていますよね。その素朴で静かな世界観に惹かれた方も多いのではないでしょうか。ここ山梨県立美術館では、そんなミレーの代表作《種をまく人》をはじめ、油彩画や素描、版画など、幅広い作品を見ることができます。まるで、ひとつの画集を歩いて体験しているような感覚になること間違いなしです。

《種まく人》(1850年)

そしてミレーだけではありません。彼と同時代に活躍したバルビゾン派の画家たち――たとえばルソー、トロワイヨン、ドービニー、そしてコローなどの作品も充実しています。彼らはパリを離れ、自然の中で制作に打ち込んだ風景画の先駆者たち。その素朴で詩情あふれる世界は、のちの印象派にも大きな影響を与えました。

派手な色づかいや劇的な構図はないけれど、じっと見つめていると、心がすっと静かになるような……。そんな風景画の魅力を改めて感じさせてくれるのが、この美術館の大きな魅力です。

美術館のある「芸術の森公園」

ミレーと山梨県立美術館

山梨県立美術館は、1978年にオープンした県立の美術館ですが、じつはその前年――1977年にちょっとした“高価な買い物”をしています。

なんと、ミレーの代表作《種まく人》と《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》の2点を、ニューヨークのオークションで総額1億8200万円で落札したんです!当時は「県がそんなに高い絵を買って大丈夫!?」と批判の声もあったそうですが……いま思えば、これは大成功の買い物。

というのも、2014年にはミレーのパステル画が198万5000ドル(当時のレートで約2億円!)で落札されているので、価格的にもかなり“お得”だったことがわかります。

その後も山梨県立美術館はミレー作品の収集を続け、現在ではおよそ70点を所蔵。まさに「ミレーの美術館」として、日本でも有数の存在になっているんです。

ジャン=フランソワ・ミレーってどんな画家?

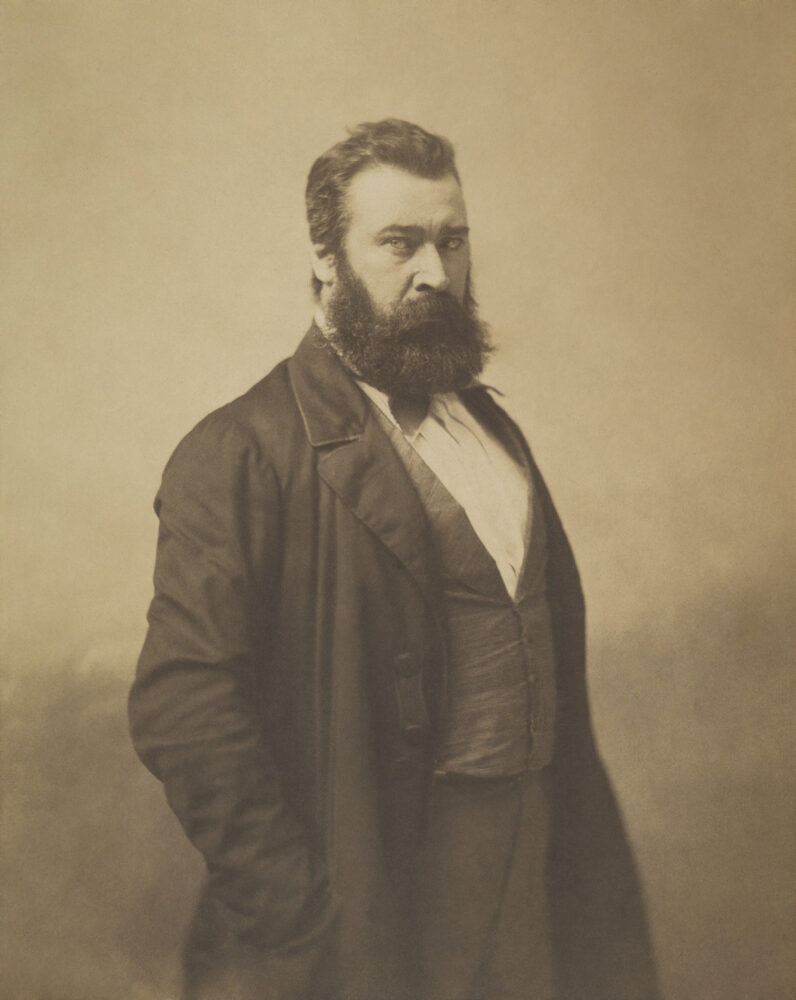

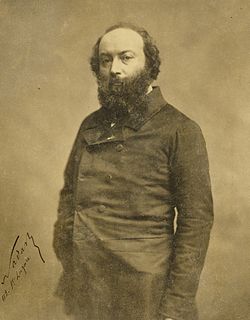

ジャン=フランソワ・ミレーは、19世紀のフランスで活躍した画家で、「バルビゾン派」の中心人物として知られています。

当時のヨーロッパは産業革命まっただ中。都市に人が集まり、中流階級がどんどん増えていった時代でした。そんな中で、それまで主流だった難しい宗教画や歴史画よりも、もっとわかりやすくて、親しみのある風景画や風俗画が人気を集めるようになっていきます。

《晩鐘》(1857~1859)

同時代には、政治的にも挑発的だったギュスターヴ・クールベや、美しい田園風景で有名なカミーユ・コローといった画家たちもいました。でも、ミレーの作品は彼らとはちょっと違っていて、何よりも“農民の姿”を丁寧に描いたことが特徴です。

ミレーの農民たちは、ただ風景の中にいるわけではなく、土を耕し、種をまき、日々の生活を懸命に生きています。決して華やかではないけれど、そこには静かで力強い「人間の営み」が描かれているんです。

「種をまく人」の力強さと、その深い意味

《種をまく人》(1850年)

油彩、カンヴァス、101.0×80.7cm

山梨県立美術館が所蔵するミレーの《種をまく人》は、彼の作品の中でも特に知られた名作のひとつです。画面は暗く、鮮やかな色づかいではないものの、大きなキャンバスに堂々と描かれた農民の姿には、思わず目を奪われます。土を踏みしめながら種をまくその姿は、神々しさすら感じることができるでしょう。

今でこそこのような作品は多くの人に支持されていますが、当時のサロンでは賛否が分かれました。特に上流階級や保守的な批評家たちからは、「農民画なんて田舎くさい」「貧しい者を描くなんて芸術じゃない」といった批判の声が上がったのです。それまで美術といえば、神話や歴史をテーマにした格式ある題材が王道だった時代。社会の最下層に位置づけられていた農民をあえて主役にしたミレーの作品は、当時の常識を大きく揺さぶるものでした。

画像:wikimedia commonsより

しかし、その一方で、《種をまく人》は共和主義者や左派の知識人から熱い支持を受けます。農民を英雄のように描いたこの絵は、労働者階級のシンボルとしても受け取られ、政治的な意味合いすら帯びていきました。

とはいえ、ミレーが目指したのは単なる政治表現ではなく、「農民の真の姿」を描くことでした。泥にまみれ、黙々と働く人々の姿にこそ美しさがある――そんな彼のまなざしは、時代を越えて、今の私たちの心にも力強く響いてきます。

どちらが本物の“サロン出品作”? 2つの「種をまく人」をめぐる論争

じつはミレーの「種をまく人」には、油彩作品だけでも5点のバリエーションが存在しています。なかでも有名なのが、山梨県立美術館が所蔵するもの(通称「山梨版」)と、アメリカ・ボストン美術館が所蔵するもの(「ボストン版」)の2点。どちらも構図がほとんど同じで、制作された時期も近いため、よく比較されてきました。

そして、美術ファンの間で長年議論されてきたのが「1850年のパリ・サロンに出品されたのはどちらなのか?」という問題です。ミレーが初めてこの作品を世に出したサロン。そこに飾られたのが山梨版なのか、それともボストン版なのか――。じつは決定的な証拠は残っておらず、いまだにはっきりしていないのです。

そんな中、それぞれの美術館が自館所蔵の作品こそが「本物のサロン出品作だ!」と主張しています。

山梨県立美術館では、X線調査によって興味深い発見がありました。山梨版の下には、ボストン版に近い構図が描かれていた痕跡が見つかり、これは「ボストン版 → 山梨版」という制作順を示しているのではないか、という考えが示されました。さらに、ミレーの伝記を著したパトロンのアルフレッド・サンスィエが「サロンに出品されたのは2作目の方だ」と記していたこともあり、山梨県立美術館は「山梨版こそがサロン出品作」との立場を取っています。

画像:by Omar David Sandoval Sida

一方のボストン美術館も負けていません。彼らはこう反論しました。1873年、サンスィエは山梨版を画商のデュラン=リュエルに売却しましたが、その際「これはサロンに出品された作品だ」といった説明は一切されなかったというのです。サンスィエはお金にうるさい人物で、作品の価値が高まるなら絶対にそれを口にするはず。にもかかわらず黙っていたということは、実際にはサロンに出品された作品ではなかったのでは?と、ボストン側は主張します。

とはいえ、どちらの主張にも決定的な裏付けはなく、真相はいまだ謎のまま。もう150年以上も前の話ですから、確かめようがないのが正直なところです。どちらが“本物”だったかはさておき、どちらの「種をまく人」にも、それぞれの魅力と歴史があるのは間違いありません。

「種をまく人」がまいているのは蕎麦の種?

ところで、ミレーの《種をまく人》に描かれている農夫は、いったい何の種をまいているのでしょうか?

この作品には、聖書の中の「種まきのたとえ話(Parable of the Sower)」が背景にあると言われています。イエスが語ったこの話では、農夫がいろんな場所に種をまいていきます。道ばたや岩場、茨の中、そして肥えた土地──。最後の肥えた土地に落ちた種だけが、しっかり育ち、大きな実を結びます。

このたとえで、種は「福音(=神の言葉)」を、農夫はそれを伝える人を、そして土地は人々の心を表しているとされています。そんなわけで、この話をもとに描かれた「種をまく人」の絵では、まいているのは“何かの種”であることは確かですが、聖書の中に品目の記述はありません。

ただ、パンや小麦に関する話が多いことから、普通は「小麦の種かな」と思われがちです。

でも──ミレーのこの作品、じっくり見てみると、実はそんな単純じゃないかもしれないんです。

というのも、この農夫、傾斜地で種まきをしているように見えませんか?

ミレーがこの当時バルビゾンに滞在していましたが、当地は平地が多いので、実は彼の故郷・ノルマンディーのグレヴィル=アーグの風景がベースになっているとも言われています。この地域は海沿いの断崖地帯で、確かに傾斜が多い場所です。

そして、ノルマンディーでよく栽培されているのが「そば(蕎麦)」なんです。寒冷な気候でも育つそばは、この地では貴重な作物だったようで、ミレーも晩年には《蕎麦の収穫:夏》という作品を残しています。

だからこそ、「《種をまく人》でまかれているのは、そばの種なんじゃないか?」という説があるんです。ただし、ミレー本人がそれを明言しているわけではないので、あくまで想像にすぎません。

当時のそばは、今のような“健康食品”ではなく、どちらかというと小麦が育たない土地での“貧しい人の食べ物”というイメージでした。

そんな作物をあえて描くことで、ミレーはブルジョワ的な価値観に対して、静かな皮肉を込めたのかもしれません。

ミレー作《蕎麦の収穫:夏》(1868~1874年)

ちなみに、ここ山梨県も蕎麦の産地として知られていて、なんと現在のような「蕎麦切り(麺状の蕎麦)」の発祥の地とも言われています。そんな蕎麦とゆかりのある山梨県立美術館に、この作品が所蔵されているのは、なんだか不思議なご縁を感じますね。

その他の所蔵作品

山梨県立美術館には《種をまく人》の他にも魅力たっぷりの作品がいくつも収蔵されています。その中でも注目の作品をいくつか紹介していきましょう。

※コレクション展は展示替えをしながら開催されています。紹介する作品が常に展示されているとは限りませんので、美術館を訪れる際には美術館のHPを確認することをお勧めします。→山梨県立美術館HP

ジャン=フランソワ・ミレー

《ポーリーヌ・V・オノの肖像》(1841~1842年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1840年、ミレーが初めてサロンに入選を果たすと、彼はパリを離れ、故郷ノルマンディーのシェルブール(かつて絵を学んだ町)へ戻ります。そこで出会ったのが、洋服仕立て屋の娘ポーリーヌ・ヴィルジニー・オノでした。2人はまもなく結婚します。

当時のミレーは、肖像画家として地元で順調なキャリアを築いており、シェルブールの元市長からも肖像画を依頼されるほどの腕前でした。

そんな時期に描かれたのが、本作《ポーリーヌ・V・オノの肖像》です。光と影のコントラストが強い一枚ですが、柔らかなまなざしや繊細な表情が丁寧に描かれ、全体にとても穏やかな雰囲気が漂っています。少し憂いを帯びたその顔立ちや華奢な姿からは、どこかあどけなさも感じられ、ポーリーヌの内面までもが静かに語られているようです。

結婚の翌年、ミレーはポーリーヌを伴って再びパリへ向かいます。しかし、繊細な彼女は大都会の暮らしに馴染むことができず、やがて結核を患い、1844年に若くして亡くなってしまいました。

ジャン=フランソワ・ミレー

《眠れるお針子》(1844~1845年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

最初の妻ポーリーヌを亡くしたミレーは、深い悲しみを抱えながら再び故郷シェルブールへ戻ります。そんな彼の前に現れたのが、のちに再婚相手となるカトリーヌ・ルメールでした。

しかし、ポーリーヌの死から日が浅かったこともあり、周囲の反対はかなりのものでした。それでもミレーは彼女と共にパリへ向かい、いわば駆け落ちのようなかたちで新たな生活を始めます。

この頃のミレーは、絵を描いて売るしか生計の道がなく、サロン向けの裸婦画や、美しく可憐な女性像を多く手がけていました。この《眠れるお針子》も、そんな中の一作で、モデルはカトリーヌだと考えられています。

全体的に暗めの色調で描かれていますが、うたた寝する女性の表情や、少しずり落ちた手からは、穏やかで静かな時間が感じられます。どこか生活感のにじむ優しい一場面——そんな印象を受ける作品です。

ミレーとカトリーヌはその後1853年に正式に結婚し、ふたりの間には9人もの子どもが生まれました。

ジャン=フランソワ・ミレー

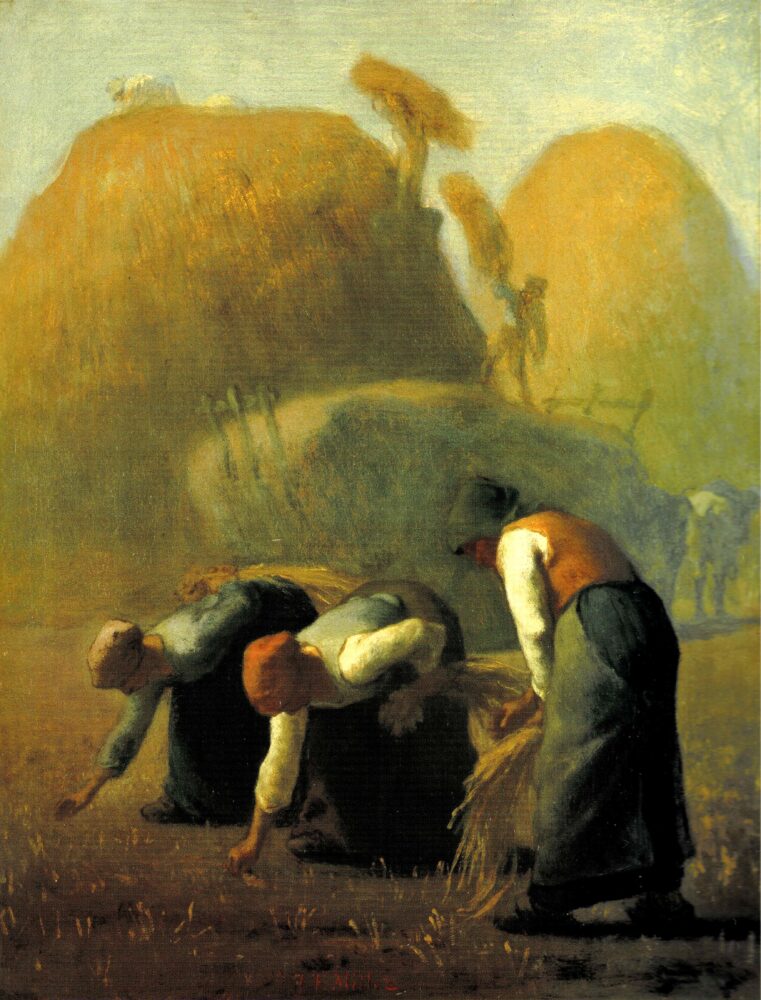

《落ち穂拾い、夏》(1853年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ミレーの代表作といえば、やはり《落ち穂拾い》(1857年、オルセー美術館蔵)を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はその“原型”ともいえる作品が存在します。それがこちら、《落ち穂拾い、夏》です。

この作品は、パリの不動産業者アルフレッド・フェイドーの依頼で制作された「四季」連作のうち、「夏」にあたる一点です。ここでミレーはここで収穫のにぎやかさではなく、収穫が終わったあとの畑で、静かに落ち穂を拾う農婦たちの姿にフォーカスしました。

「落ち穂拾い」とは、当時の農村社会で生活が苦しい人々、特に寡婦や貧しい農民に許されていた慣習で、収穫後の畑に残った穂を拾うことで生計を立てる手段の一つでした。つまり、豊かな収穫風景の陰に、社会の格差や厳しい現実がしっかりと存在していたのです。

ミレー自身も農家の生まれですが、彼の故郷ノルマンディーではこうした落ち穂拾いの風習はなかったそうです。そのため、この光景に出会ったとき、彼は深く心を動かされ、それが本作を描く大きな動機になったといわれています。

《落穂拾い》(1857年)

テオドール・ルソー

《フォンテーヌブローの森のはずれ》(1866年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

テオドール・ルソーはバルビゾン派の代表的な画家であり、ジャン=フランソワ・ミレーと並んで「バルビゾンの七星」に数えられるなど、この画派の中心的存在として知られています。

彼の風景画は写実的でありながら、どこか演劇的な趣をたたえています。スポットライトを当てたかのような光の描写が独特で、自然を主題にしながらも、ただの写し取りにとどまらず、ドラマティックで詩的な世界観を生み出しています。

本作《フォンテーヌブローの森のはずれ》においても、雲間から差し込む光が森の一部を照らし出し、神秘的な空気を醸し出しています。ルソーは、後の印象派のように自然の一瞬を捉える「外光表現」に傾倒することはなく、屋外でのスケッチをもとにアトリエで何度も作品を描き直していたと言われます。そこには、彼が自然の中に自身の内的理想を投影しようとしていた姿勢が感じられます。

ちなみに「フォンテーヌブローの森」とは、パリの南東およそ60kmに位置する広大な落葉樹林で、バルビゾン派の画家たちが愛した制作の地でもあります。19世紀中頃にこの森の伐採計画が持ち上がると、ルソーは反対運動の中心人物として活動しました。自然をただの風景としてではなく、守るべき精神的な対象とみなしていた彼の姿勢は、こうした行動にも表れていると言えるでしょう。本作に漂う厳粛さと神秘性は、彼の自然への深い愛情と畏敬の念を如実に物語っています。

ヨハン・バルトールト・ヨンキント

《ドルトレヒトの月明り》(1872年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ヨハン・ヨンキントは、19世紀に活躍したオランダの画家で、風景画の名手として知られています。印象派の特徴的な技法として「筆触分割(絵の具を混ぜずに色を並べて置く技法)」がよく挙げられますが、印象派が誕生する以前から、ヨンキントはこの技法をごく自然に用いていました。彼の1850年代後半の作品には、すでに筆触分割的な筆致が見てとれます。

たとえば《デルフト近郊の風車》(1857年)では、水面に反射する光が細かなタッチで描かれ、その描写からは筆触分割の萌芽を感じ取ることができます。そして本作《ドルトレヒトの月明り》に至ると、水面にさまざまな色が入り混じるように描かれ、まさに印象派に通じる筆触分割の技法が明確に現れています。ヨンキントは、まさに「前印象派」と呼ぶにふさわしい画家と言えるでしょう。

また、彼の魅力は技法だけにとどまりません。ヨンキントの光の描写には独特の詩情があり、特に夕暮れ時や月明りを描いた作品には、写実性を超えた自然の神秘が感じられます。本作でも、雲の狭間からこぼれる月明りが、ドルトレヒトの町を幻想的に照らし出し、沈黙の中に深い印象を残しています。

山梨県立美術館の基本情報

所在地:山梨県甲府市貢川1丁目4番27号

参考文献

・井出洋二郎著『NHK出版新書427「農民画家」ミレーの真実』NHK出版 2014年2月10日発行

コメント