東京・八王子にある東京富士美術館(Tokyo Fuji Art Museum)は、1983年に池田大作氏(創価学会インタナショナル〈SGI〉会長)によって開館した総合美術館です。「世界を語る美術館」というモットーのもと、国内外の多彩な美術作品を通して、文化交流を積極的に推進しています。

この美術館、何がすごいって、コレクションの数と質。

西洋絵画は16世紀から現代美術まで幅広くそろっていて、日本画や彫刻、陶器なども含めると、その数はなんと3万点以上! 常設展ではその中から約100点を選び、定期的に入れ替えながら展示されています。

なかでも特に注目したいのが、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの《煙草を吸う男》。

ラ・トゥールの真作は世界で40点ほどしか現存しておらず、日本国内では東京富士美術館と国立西洋美術館にしか所蔵されていません。貴重すぎて、これを見るためだけに訪れても損はないレベルです。

都心からは少し距離がありますが、そのぶん静かで落ち着いた環境の中、ゆっくりと名画を楽しめます。

ぜひ一度、足を運んでみてくださいね!

所蔵作品紹介

東京富士美術館が所蔵する西洋絵画には様々な時代の作品があります。今回はその中から選りすぐりの作品を時代順に紹介していきます。

※常設展の作品は敵的に入れ替えがあります。紹介する作品の全てが展示されているわけではないので美術館を訪れる際には美術館HPを確認することをお勧めします。→東京富士美術館HP

17世紀の作品

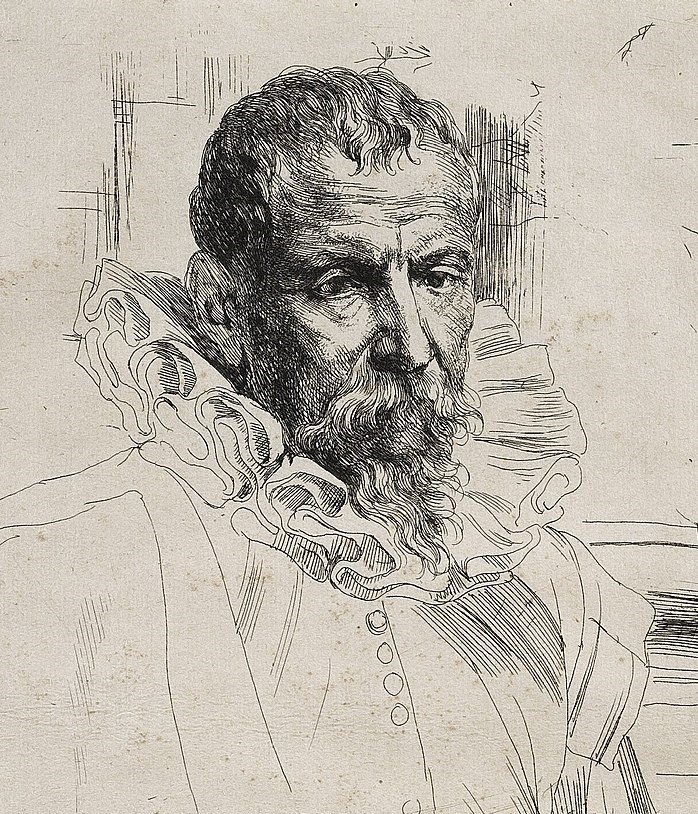

ピーテル・ブリューゲル(子)

《農民の結婚式》(1630年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ピーテル・ブリューゲル(子)は、17世紀のフランドル地方(現在のベルギー)で活動した画家。あの「農民画」で知られるピーテル・ブリューゲル(父)の長男であり、父の画風を忠実に受け継ぎながらも、より色彩豊かで細密な表現を特徴としています。

東京富士美術館に所蔵されている《農民の結婚式》は、父ブリューゲルが1567年に描いた同名作品(ウィーン美術史美術館蔵)を、子ブリューゲルが模写・再構成したものです。こうした模写は、単なる複製ではなく、父の人気作を再現しながら新たなアレンジや彩色が加えられることも多く、当時の需要の高さや、工房的な制作体制を反映しています。

この作品に描かれているのは、農村のにぎやかな結婚式の場面。木製の板にずらりと並べられたお椀、料理を運ぶ者、ベンチで談笑する農民たちなど、細部に至るまで丁寧に描き込まれており、16世紀末から17世紀初頭の農民文化をリアルに伝えてくれます。

民衆の素朴な日常を題材にしながらも、視線のリズムや構図の巧みさ、色彩の対比にブリューゲル(子)のセンスが光る一枚。父の芸術的遺産を現代まで伝える、貴重な風俗画です。

《農民の結婚式》(1567年)

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

《煙草を吸う男》(1646年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(Georges de La Tour, 1593–1652)は、17世紀フランスの画家。キャンドルの光がほんのり照らす室内――そんな“静けさの美”を描かせたら右に出る者はいない、バロック期の名手です。宗教画から日常を切り取った風俗画まで、ラ・トゥールは独自の光と影の演出で、観る者を神秘的な世界へと誘います。

そんな彼も、実は長い間“忘れられた画家”でした。再び評価されはじめたのは20世紀になってから。東京富士美術館が所蔵する《煙草を吸う男》も、1973年にようやく発見された1枚です。1985年のオークションで美術館が手に入れたこの作品には、ラ・トゥールの署名が確認されており、数ある同構図の中でも質の高い“真作”とされています。

この絵に描かれているのは、暗闇の中でタバコに火を灯す男の姿。タバコは16世紀に新大陸からもたらされ、当時は薬効があると信じられていたため大流行。そんな背景を持つこの作品は、時代の空気を映し出す風俗画であると同時に、静けさの中にぽっと灯る炎の温もりを伝えてくれる一枚でもあります。

キャンドルの光に照らされた男の横顔。その一瞬を切り取ったような画面からは、どこかあたたかく、やさしいまなざしが感じられます。ラ・トゥールが描いた「静けさの中のドラマ」、ぜひ実物で味わってみてください。

18世紀の作品

フランソワ・ブーシェ

《田園の奏楽》(1743年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ふんわりとした色彩に包まれて、まるで夢の中にいるような一枚。こちらの作品は、18世紀フランスの画家フランソワ・ブーシェによる《田園の奏楽》です。

森の奥深く、羊たちのいるのどかな風景の中、笛を吹く若い羊飼いと、うっとりと彼を見つめる女性──二人の間に流れる甘く静かな時間が、画面全体に漂っています。けれどこの風景、実は本物の田園生活というより、貴族たちが思い描いた“理想の田舎”なのです。

ブーシェはロココ美術を代表する画家。柔らかな筆づかいや、絹のようにとろける色合いで、愛や美しさを装飾的に描くことを得意としていました。この作品もその典型で、まるでバレエの一場面のように優雅で洗練されています。

彼の描く田園は、汗や労働の匂いとは無縁。そこにはただ、恋のささやきと自然の調和があり、見る人を日常の喧騒からそっと引き離してくれます。

「現実の中に、少しだけ夢を見る」──そんな気持ちで眺めたい、ロココのとっておきの一枚です。

カナレット

《ヴェネツィア、サンマルコ広場》(1732~1733年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

まるで18世紀のヴェネツィアにタイムスリップしたかのような一枚。カナレット(本名ジョヴァンニ・アントニオ・カナール)が手がけた《ヴェネツィア、サン・マルコ広場》は、そんな旅気分を味わわせてくれる作品です。

描かれているのは、今も昔もヴェネツィア随一の名所・サン・マルコ広場。左手にサン・マルコ寺院、中央には高さ約100メートルの鐘楼、そして真正面には新行政館がずらりと並びます。この場所は現在でもほとんど同じ景色が見られるので、ヴェネツィアを訪れる機会があれば、ぜひ本作と見比べてみてください。

この作品の見どころのひとつが、なんといっても光の表現。快晴の空には淡いグラデーションがかかり、画面右側(西側)から射し込む陽光が広場をくっきりと照らし出します。その光と影のコントラストが、場面全体をドラマティックに演出しています。

そして驚くほど細密な描き込みにも注目です。寺院の彫刻や建物の装飾、窓のひとつひとつにまで丁寧な筆が入れられており、絵の中に吸い込まれてしまいそうなリアリティがあります。

こうした正確な遠近法と緻密な描写で知られるカナレットの風景画は、当時ヴェネツィアを訪れた観光客──とくにイギリス貴族たちのあいだで大人気でした。本作も、そうした“旅の記念”として描かれたもののひとつと考えられています。

絵の前に立つと、ふっと旅に出たくなるような気持ちがわいてくる一枚。静かな展示室で、18世紀のヴェネツィアに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

19世紀の作品

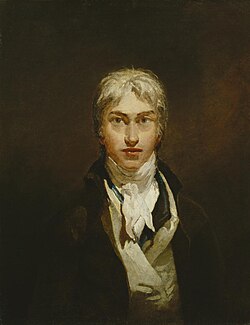

ウィリアム・ターナー

《ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号》(1832年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

雲の間から強く差し込む光に照らされた空と海。そのなかをゆったりと進む大型帆船の姿——まるで、光と風だけで描かれたような幻想的な海景です。

この作品《ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号》は、19世紀イギリスの巨匠、ウィリアム・ターナーが手がけた一枚です。

まだ晩年のような「光と大気が溶け合う」表現は見られませんが、水面に反射する光や、海の分厚さを感じさせる重厚な筆致からは、自然の神秘性を巧みに描き出すターナーの成熟した技術がしっかりと伝わってきます。

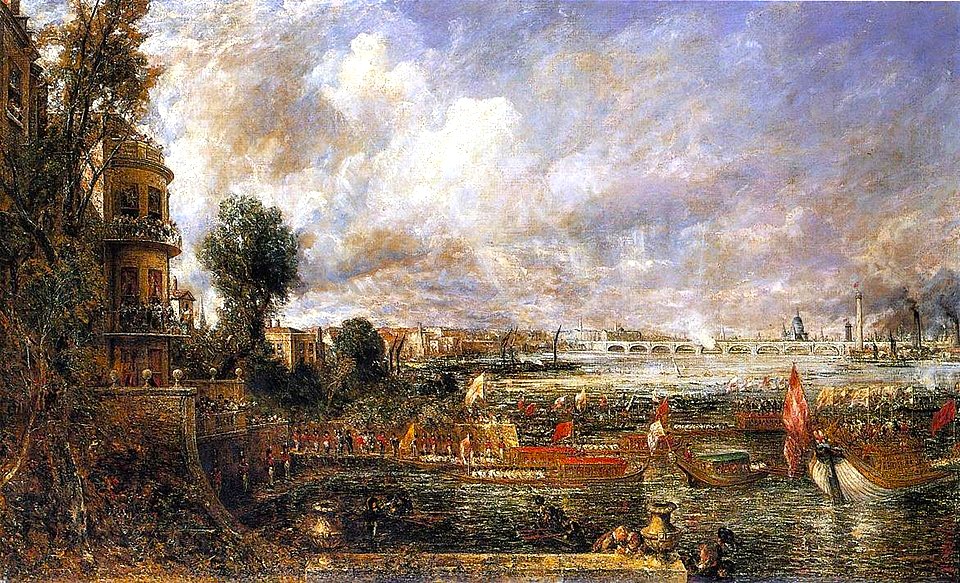

実はこの作品には、ちょっとした“名勝負”の舞台裏があります。1832年、ロイヤル・アカデミーの展覧会で展示された本作の隣に飾られていたのが、宿敵ジョン・コンスタブルの《ウォータールー橋の開通式》。色鮮やかでサイズも大きいコンスタブルの作品は、展示室でも一際目を引く存在でした。

これに対し、ターナーは会場で突如赤いブイ(浮標)を一筆だけ描き加えるという大胆な行動に出ます。するとどうでしょう——それだけで画面がぐっと引き締まり、光と空気に包まれた海景のなかに、ひとつの確かな焦点が生まれました。

この行為は、華やかな色面で迫るコンスタブルに対する静かな挑発だったとも言われています。

ちなみに、そのときコンスタブルが放った言葉がこちら。

「彼(ターナー)はここへやってきて、拳銃をぶっ放していったよ。」

……なんともドラマチックなやりとりですよね。

そんな逸話も思い浮かべながら眺めると、作品の見え方も少し変わってくるかもしれません。ターナーとコンスタブル——2人の巨匠が火花を散らした熱き展覧会の一場面、ぜひ展示室で体感してみてください。

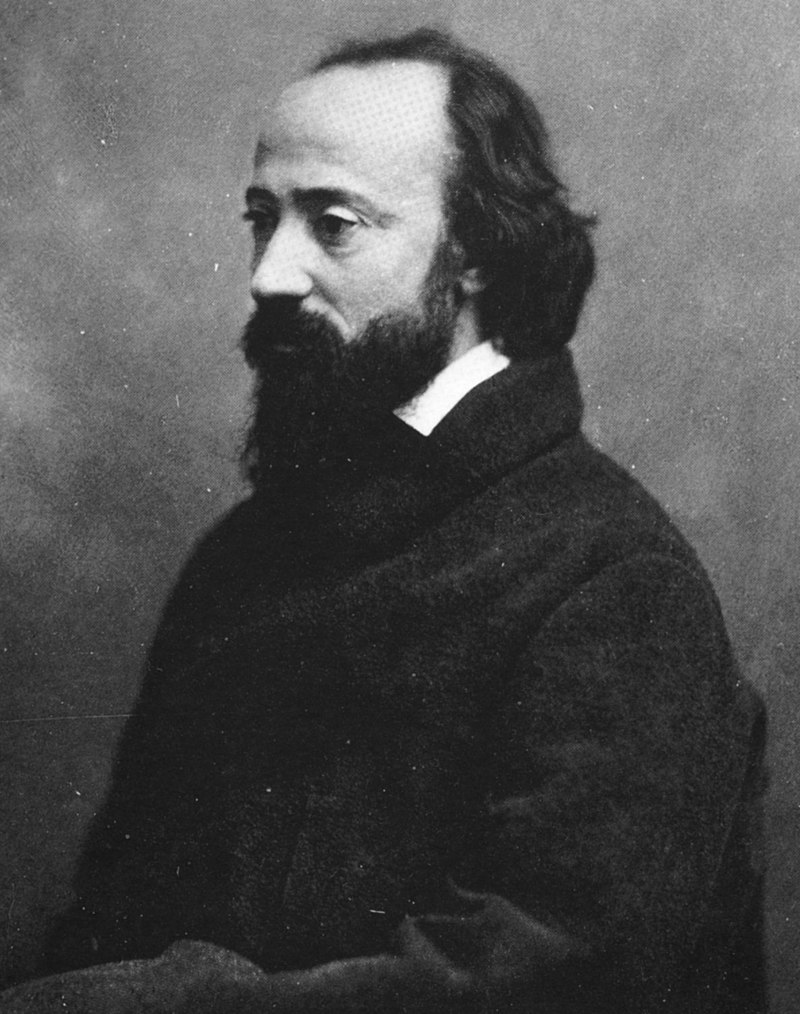

シャルル=フランソワ・ドービニー

《ヴィレールヴィルの海岸》(1870年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ドービニーは19世紀フランスを代表する風景画家のひとりで、バルビゾン派の主要メンバーとして知られています。戸外制作を積極的に取り入れた彼の姿勢は、のちの印象派の画家たちに大きな影響を与えました。また、1868年にはサロンの審査員を務め、印象派の新しい表現を高く評価したことでも知られています。

そんなドービニーは、水辺をとても愛していた画家でした。自分の船を「アトリエ船」に改造して、水辺を旅しながら制作を行っていたほど。本作《ヴィレールヴィルの海岸》も、そうした彼のまなざしが感じられる一枚です。

画面には、フランス北西部・ノルマンディーの海岸沿いの風景が広がります。遠くにはイギリス海峡に注ぐセーヌ川の広大な入り江が、手前には干潟で貝を採る女性たちの姿が描かれ、まるで潮の香りがこちらまで届いてきそうな臨場感があります。

ちなみに、この作品が描かれたのは1870年、ちょうど普仏戦争が勃発した年です。ドービニーは戦火を避けてパリを離れ、ヴィレールヴィルやロンドンに身を寄せていました。しかしそんな時代背景を感じさせないほど、この作品は穏やかで静かな時間が流れています。戦争という大きな現実のなかでも、人々の小さな営みは変わらず続いていた——そんなことを感じさせてくれる、味わい深い一枚です。

自身のアトリエ船「ボッタン号」を描いたもの

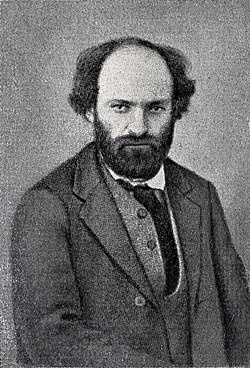

ポール・セザンヌ

《オーヴェールの曲がり道》(1873年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

近代絵画の父と呼ばれるポール・セザンヌ。そんな彼にも、模索の時代がありました。

初期の頃はドラクロワやクールベに影響を受け、強い陰影や重厚なタッチが特徴の作品を描いていましたが、1872年にパリ北西の小さな村・オーヴェル=シュル=オワーズに移り住んだことで、画風がぐっと変わっていきます。

きっかけは、隣町ポントワーズに住んでいた画家カミーユ・ピサロとの交流。ふたりで一緒に野外に出てスケッチを重ねるうちに、セザンヌの筆はどんどん明るく、そして柔らかくなっていったのです。

この《オーヴェールの曲がり道》は、まさにその変化の真っ最中に描かれた作品。

穏やかな空、ゆるやかに曲がる道、素朴な家々。光に包まれた風景は、これまでの暗く重い作品とは一味ちがう、明るく開かれた印象を受けます。

よく見ると、道の草木や土の表現に斜めのタッチが使われていて、後年の「構成的筆致」を思わせるような兆しも感じられます。まだはっきりとは現れていないものの、セザンヌ特有の造形感覚がゆっくりと芽吹き始めているのがわかります。そして、家の屋根や壁がどこか幾何学的に見えるのもポイント。セザンヌは、自然の形をできるだけシンプルに捉え直すことに挑戦していて、こうした表現はのちのキュビスムへとつながっていきます。

同じ頃に描かれた《首吊りの家》にも似たような特徴が見られるので、もしかしたら、セザンヌはこうした田舎家のフォルムに、何か“形”のヒントを感じ取っていたのかもしれません。

のどかな村道の風景の中に、のちのアートの大きな転機がそっと描き込まれている──そんな一枚です。

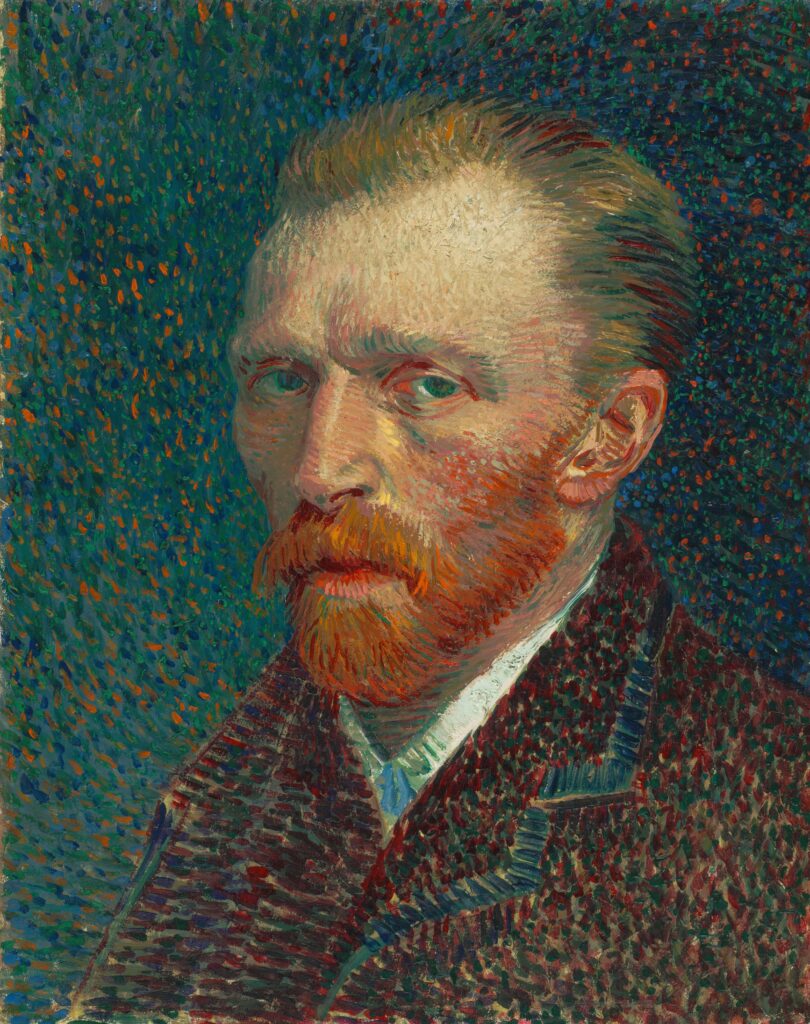

フィンセント・ファン・ゴッホ

《鋤仕事をする農婦のいる家》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「色彩の画家」として有名なゴッホですが、初期の頃——特に故郷オランダで描いていた作品は、実はずいぶん暗く、落ち着いた色合いのものが多かったんです。

東京富士美術館に所蔵されている《鋤仕事をする農婦のいる家》も、そんな“暗い時代”の一枚です。これは、ゴッホがヌエネンという小さな村に暮らしていた頃の作品で、農作業にいそしむ農婦の姿が、静かで重厚なタッチで描かれています。

かつて伝道師を志していたゴッホは、農民や労働者といった貧しい人たちの生活に深い共感を寄せていて、そうした人々を“美化せず、ありのままに”描こうと奮闘していました。

ところが、この地味で重々しい絵は、画商として活躍していた弟・テオにもなかなか理解されず……ゴッホの作品は全く売れませんでした。有名な《ジャガイモを食べる人々》も、オランダ時代の集大成として描かれたにもかかわらず、展覧会に出すことも叶わず、テオのアパートの壁に飾られるだけという、ちょっと切ない運命をたどります。

そのうえゴッホは、村で女性とのスキャンダルまで巻き起こしてしまい、結局ヌエネンを離れることに。そして、その後二度とオランダの地を踏むことはありませんでした。

けれど、その旅路の先に待っていたのが、あの明るく鮮やかな色彩の世界。アントウェルペン、パリ、アルルと、ゴッホはさまざまな場所を巡りながら、私たちがよく知る“あの画風”へと変わっていくのです。

《ジャガイモを食べる人々》の記事

20世紀の作品

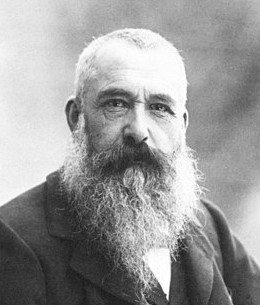

クロード・モネ

《睡蓮》(1908年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネは、光の移ろいを描くことに情熱を注いだ画家です。光の当たり方や時間帯によって風景がどのように変化するのか──その一瞬一瞬をとらえるために、彼は同じモチーフを何度も描きました。「積みわら」や「ルーアン大聖堂」「ポプラ並木」など、彼が手がけた連作はどれも、自然と光との対話のような作品ばかりです。

その中でも、《睡蓮》はモネの晩年を代表する連作であり、まさに彼の芸術を象徴する存在といえます。現在では、日本各地の美術館にもさまざまな《睡蓮》が収蔵されており、多くの人に親しまれています。

東京富士美術館が所蔵するこの《睡蓮》(1908年)は、連作の中でも第2期にあたる作品です。モネは、池の水面に浮かぶ睡蓮と、その水面に映りこむ光や木々の影に注目して描きました。1メートルを超える大画面には、水と空気が溶け合うような穏やかな世界が広がり、見ているこちらの心まで静かに落ち着いていくようです。

そんな静謐な空間の中で、ピンク色の小さな睡蓮の花がそっと咲いている姿には、自然のささやかな生命力が宿っているようにも感じられます。

アンリ・ル・シダネル

《森の小憩、ジェルブロワ》(1925年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

柔らかな木漏れ日が降りそそぐ、静かな森の中。広げられた白いクロスの上には、果物やパン、ワインが優しく並べられています。誰かがここで一休みしていたのでしょうか。それとも、これから誰かがやって来るのを待っているのかもしれません。

この作品を描いたのは、フランスの画家アンリ・ル・シダネル。彼は印象派の影響を受けながらも、より感情的で詩的な雰囲気を追求した「象徴主義的印象派」とも言える独自のスタイルで知られています。

特にこの《森の小憩、ジェルブロワ》では、森の奥へと吸い込まれていくような構図と、全体を包み込む緑の光が、まるで夢の中の情景のような静けさを演出しています。人物は描かれていないにもかかわらず、人の気配だけがふんわりと漂っていて、まるで時間が止まったかのような感覚を覚えます。

ル・シダネルはこの絵を、愛する小村ジェルブロワで描きました。自然と共にある暮らし、日々の小さな喜びを大切にする彼のまなざしが、画面のすみずみにまで優しく染み込んでいるようです。

心が少し疲れたとき、この絵の中に身を置いてみたくなりませんか? そんなやさしさが詰まった一枚です。

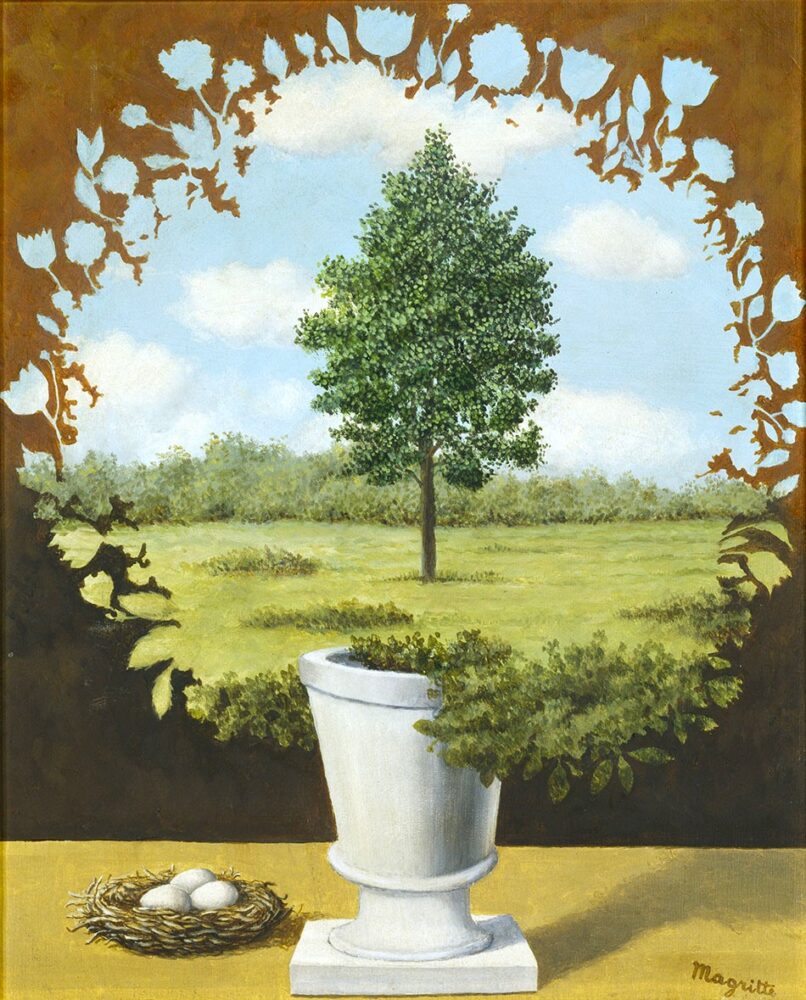

ルネ・マグリット

《再開》(1965年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ルネ・マグリット(René Magritte, 1898~1967)は、ベルギー出身のシュルレアリスムの画家であり、不思議で鑑賞者を戸惑わせるような作品を多く残しました。

本作《再開》は、マグリット晩年の作品で、花瓶に挿された花のシルエットが切り抜きのようになり、その向こうに草原の風景が広がっています。このように、日常から切り離された意外で現実にはあり得ない組み合わせを用いる手法は「デペイズマン技法」と呼ばれ、シュルレアリスムの代表的な表現方法として知られています。

また、マグリットはかつてグラフィックデザインや広告ポスターの仕事にも携わっており、その影響は作品の構成や造形にも現れています。本作でも、デペイズマン技法による視覚のずらしに加え、花のシルエットと、その中に描かれた一本の木を中心とした構図には、ポップアートにも通じる洗練されたデザイン性を見ることができます。

東京富士美術館の基本情報

所在地: 東京都八王子市谷野町492−1

コメント