島根県松江市にある「島根県立美術館」は、“水”をテーマにしたユニークなコレクションを誇る美術館。

モネやクールベ、北斎などの名品を、宍道湖の静かな風景とともに楽しむことができます。本記事では、その魅力や見どころをたっぷりご紹介します。

宍道湖のほとりにたたずむ、“水”の美術館

「島根県立美術館」は、宍道湖の東岸に建つ山陰最大級の美術館。

「水」をテーマにしたコレクションが特徴で、館内では海や波、水辺の情景を描いた名品の数々に出会えます。

印象派のクロード・モネ、写実の巨匠ギュスターヴ・クールベ、日本の洋画家・岡鹿之助など、

国内外の名だたる画家たちによる“水”をめぐる作品が展示されています。

そして、宍道湖を望むという立地が、その作品世界に自然とリンクしてくるのも魅力のひとつ。

まるで、窓の外の景色と絵画が地続きになっているような、不思議な感覚を味わえます。

静かな水辺の風景に包まれて、名画とゆっくり向き合う——

そんな贅沢な時間を楽しめる美術館です。

北斎コレクションも充実! 浮世絵好きにもたまらない空間

島根県立美術館は、実は浮世絵の収蔵にも力を入れています。

とくに葛飾北斎の作品は、1,600点以上を所蔵。その質・量ともに国内屈指です。

館内には常設の「北斎展示室」があり、北斎の代表作をはじめとする良質な浮世絵を、ゆったりと鑑賞できます。

展示は季節やテーマごとに少しずつ入れ替わるので、訪れるたびに新たな発見があるのも嬉しいところ。

北斎ファンも、浮世絵初心者の方も、きっと引き込まれるはずです。

「水」を画題とする絵画作品

島根県立美術館は、宍道湖のほとりにたたずむロケーション抜群の美術館。

「水」をテーマにした作品を数多く所蔵していて、館内のコレクション展示でも、海や川、水辺の風景を描いた作品に出会えます。

静かな水面、潮風を感じる海景、やわらかな川辺の光…。

そんな“水のある景色”に囲まれていると、絵の中の水もどこか現実とつながって感じられるから不思議です。

今回は、その中から何点かおススメ作品を紹介。

美術館に行く前の参考に読んでみてください。

※展示内容は時期によって入れ替わります。紹介した作品が展示されていない場合もありますので、来館前に美術館の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。

▶島根県立美術館公式HP

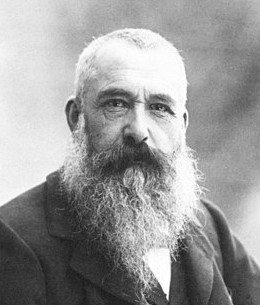

クロード・モネ

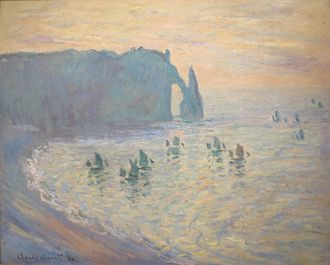

《アヴァルの門》(1886年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モネが見つめた、海と岩と光のかたち

「睡蓮」や「積みわら」の連作で知られる印象派の巨匠、クロード・モネ。

彼はひとつのモチーフを、時間帯や天気、見る角度を変えて繰り返し描くことに強い関心を持っていました。

この《アヴァルの門》も、そうした探求の中から生まれた作品のひとつ。

舞台はフランス・ノルマンディー地方、エトルタの海岸にある自然の断崖アーチ「アヴァルの門」です。

モネは1883年から1886年にかけてこの地をたびたび訪れ、エトルタ一帯の風景をさまざまな視点と光のもとで描きました。

画像:by Jörg Braukmann

ノルマンディーの海を愛したモネ

この《アヴァルの門》では、ゴツゴツとした岩肌、光を映す海面、小刻みに揺らぐ波の表現が印象的。

筆の動きそのものが風や水の動きと一体化していて、まるでその場に立って海を見下ろしているような臨場感があります。

アヴァルの門は東側・西側からいずれも描かれた作品が残っており、この作品もその多彩なバリエーションのひとつといえるでしょう。

ちなみにモネが育ったル・アーヴルも、このエトルタと同じノルマンディー地方にある港町。

モネにとって、海岸や水辺は単なる風景ではなく、どこか深く結びついた“原風景”だったのかもしれません。

睡蓮の池に代表される水辺の連作とともに、こうした海辺のシリーズからも、彼の芸術の核心が感じ取れる一枚です。

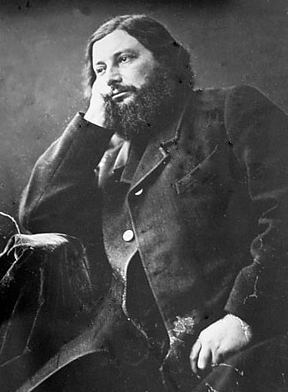

ギュスターヴ・クールベ

《波》(1869年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

“リアリズム”の画家クールベ

ある一瞬の情景を正確に描写する。

いまならスマホで「パシャ」で終わる話ですが、19世紀当時はそう簡単にはいきませんでした。

カメラは登場したばかりで、撮影には長い露光時間が必要。ましてや波のように常に動いているものを、くっきり撮ることなんて不可能だった時代です。

そんな中で生まれたのがこの《波》。

ぶつかり、砕け、巻き上がる水しぶき。絵なのに、今にも音が聞こえてきそうな臨場感。

カメラでは撮れないものを、画家はあえて筆でとらえにいったのです。

描いたのは、フランスの画家ギュスターヴ・クールベ。

神話や歴史画が“格上”とされていた時代に、「今そこにある現実」を題材に選び、美術界に革命を起こしたリアリズムの旗手です。

「波」だからこそ伝わる“リアリズム”

クールベがこの波のシリーズを描いたのはキャリアの後半。

なかでも1869年に訪れたフランス・エトルタの海辺では、多くの海景作品が生まれたといわれています。

この《波》もそのひとつ。

画面いっぱいにうねる黒々とした海。

岩に砕ける白波は、まさに一瞬のきらめき。分厚く塗られた絵の具が、波の質感そのものを物語ります。

中でも見どころは「白」の使い分け。

波頭の鋭い白、岩にぶつかって飛び散る泡の白、手前のやや穏やかな波に使われた柔らかな白…。

筆の動きや塗りの厚さを巧みに変えながら、波の“表情”を見事に描き分けているんです。

暗い海と空に包まれた画面の中で、この白がまるで光を放つよう。

画面にリズムを生み、海のエネルギーをグッと引き出しています。

写真への“挑戦状”

ちょうどこの頃、写真という新しい技術が登場し、絵画の存在意義が問われ始めていました。

「写真があるなら、絵は何を描くべきか?」——そんな空気が広がっていた時代です。

しかしクールベは、動きのある“今この瞬間”こそ、絵だからこそ描けると考えました。

波のように常に形を変え、捉えきれないものを、あえて描く。その姿勢には、クールベらしい反骨心と、リアリズムへの信念がにじんでいます。

この《波》は、島根県立美術館を代表する一作。

「水」をテーマにしたこの美術館の中でも、特に印象的な存在です。

キャンバスの中で止まったはずの波が、なぜかこちらに迫ってくるようなこの迫力。

ぜひ現地で、本物の“波の一瞬”を感じてみてください。

ポール・シニャック

《ロッテルダム、蒸気》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

進化する“点描”

ポール・シニャックといえば、新印象派を代表する画家。

あのジョルジュ・スーラと並んで、“点”で描くスタイル=点描を突き詰めた人物です。

けれど、スーラは1891年に他界。

そこから先は、シニャックがたった一人でこの絵画スタイルを進化させていくことになります。

この《ロッテルダム、蒸気》は、そんな変化のさなかに生まれた作品。

注目したいのは、点描のひとつひとつの「大きさ」。初期の作品よりもはっきり大きくなっており、全体的に“平面的”な印象が強くなっています。

たとえば《調和の時代》と見比べると、その変化は歴然。

粒が面になり、色がより構成的に置かれていく——そんなスタイルへの移行が、この時期に起きていたことがわかります。

《調和の時代》(1893~1895年)

海辺をこよなく愛したシニャック

シニャックが何より惹かれていたのが、港町の風景でした。

地中海の各地を旅しながら、港にたたずむ船、陽光を受けた水面、しっとりした空気を、数多くの絵に残しています。

この《ロッテルダム、蒸気》にも、そうした彼の“水への愛”がしっかり詰まっています。

一見すると、カラフルなモザイクのよう。でもよく見ると、そこに流れているのは海の湿度や空気の透明感。

点で描いているのに、まるで風や光の動きが感じられる——それがシニャックの色彩と構成の力です。

色を散りばめることで空気を描く。

水をテーマにした島根県立美術館にふさわしい、美しくも静かな一枚です。

ぜひ、現地でこの“色でできた港の空気”を体感してみてください。

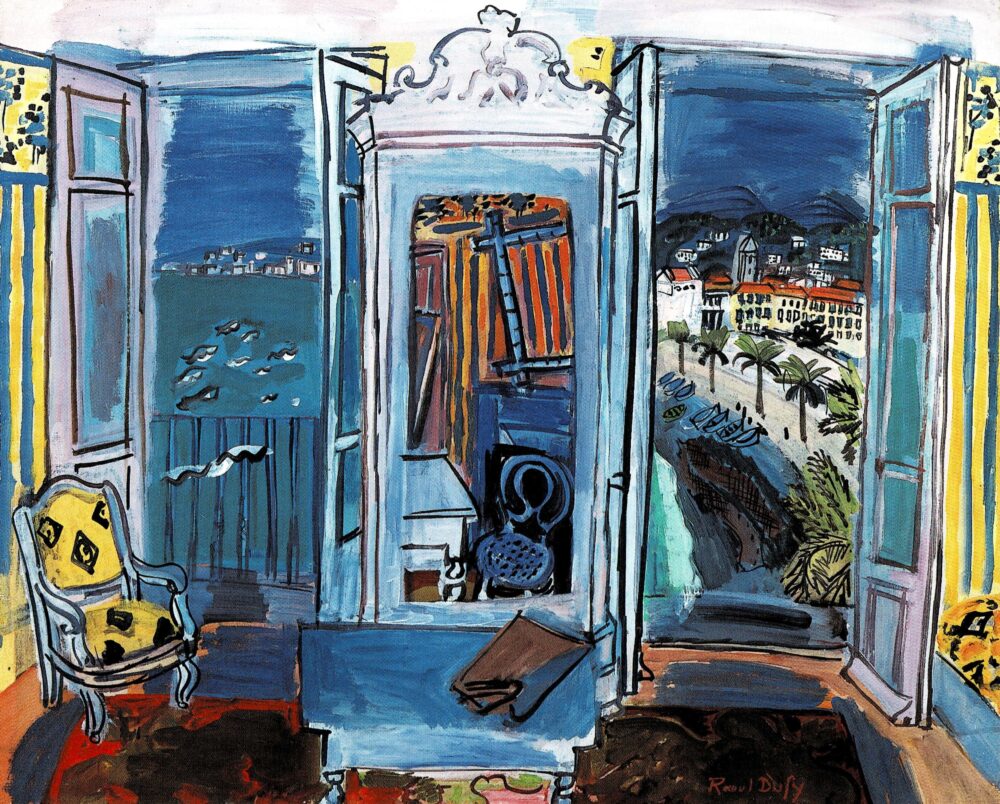

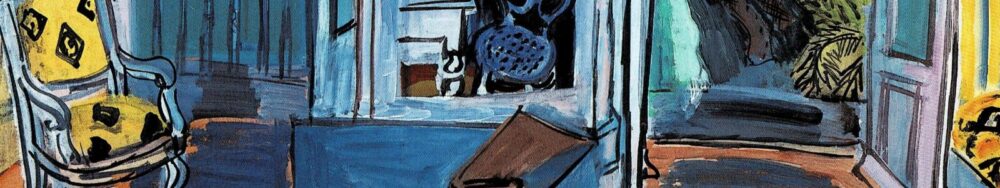

ラウル・デュフィ

《ニースの窓辺》(1928年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

“フォーヴィズム”の画家、ラウル・デュフィ

ラウル・デュフィは、アンリ・マティスらと並ぶ“フォーヴィズム(野獣派)”の画家。

色と線を自由に操り、音楽のように軽やかな絵を描いたことで知られています。

この《ニースの窓辺》が制作されたのは、彼が独自のスタイルを確立した1920年代。

まさに脂の乗った時期に生まれた、デュフィらしさが詰まった一枚です。

大胆で軽快な線、目が覚めるような鮮やかな色彩。

南仏ニースの光と空気をそのまま取り込んだような室内の風景からは、どこか穏やかで陽気な記憶まで呼び起こされるような感覚があります。

この心地よいリズム感と色使いこそ、デュフィの真骨頂といえるでしょう。

青で描く“水”の記憶

デュフィの絵を語るうえで欠かせないのが、「青」という色。

この作品でも、空も海も室内の壁も、さまざまなトーンの青が響き合い、画面全体を優しく包んでいます。

彼の多くの作品においても、青は主役のように登場します。

その理由は明確に語られてはいませんが、ヒントは彼の故郷にあるのかもしれません。

デュフィが育ったのは、フランス北西部の港町「ル・アーヴル」。

クロード・モネも幼い頃を過ごした海辺の町で、イギリス海峡に面したその風景は、代々の画家たちにインスピレーションを与えてきました。

父はアマチュアのオルガン奏者、母はヴァイオリニストという音楽好きの家庭。

若い頃には地元の美術館で、モネの師ブーダンの模写に夢中になったといいます。

そんな音と色に囲まれた日々が、デュフィの感性を自然に育てていったのでしょう。

青く、明るく、風が吹いていて、どこか音楽が聞こえるような——そんな世界には、水辺で育った画家ならではの空気が流れています。

島根県立美術館に収蔵されている《ニースの窓辺》にも、その“しっとりとした息遣い”が感じられます。

色彩のリズムと、窓の向こうに吹き抜ける風。

どうぞ現地で味わってみてください。

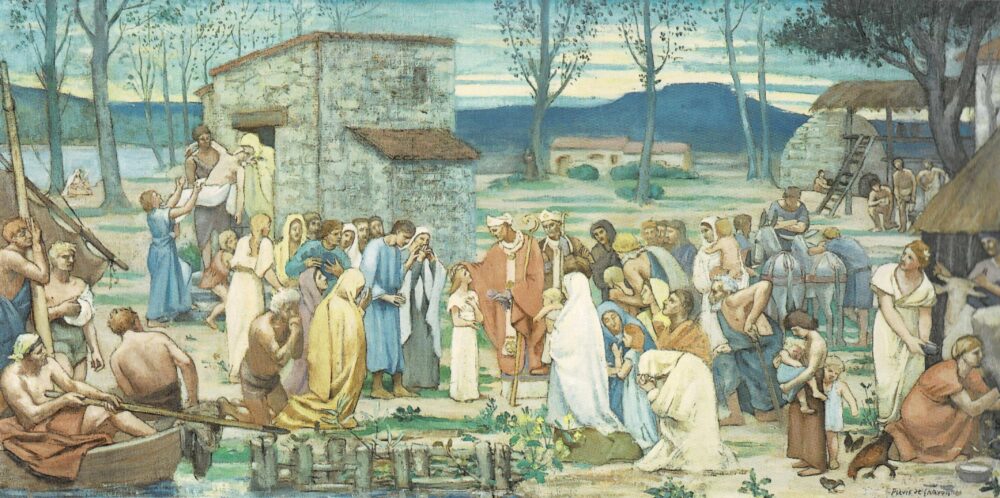

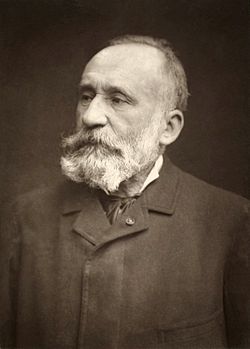

ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ

《聖ジュヌヴィエーヴの幼少期》(1875年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

どの画派にも属さない“異端”の画家・シャヴァンヌ

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは、19世紀の中期から末期にかけて活躍したフランスの画家です。

同時代にはクールベやモネといった巨匠たちが活躍していましたが、彼はロマン主義、リアリズム、印象派といった主要な美術運動のどれにも属さず、独自の道を歩みました。

そんな“どの画派にも当てはまらない”シャヴァンヌ。

一見古典的、でもよく見るとどこか違う——そんな独特の雰囲気が、彼の最大の魅力です。

フレスコ画に魅せられて生まれた独自のスタイル

シャヴァンヌは特に壁画の制作で知られ、淡く落ち着いた色彩が特徴的です。

この《聖ジュヌヴィエーヴの幼少期》も、その作風がよく表れた一作。

パリのパンテオンに描かれた壁画《聖ジュヌヴィエーヴの生涯》の下絵として描かれたもので、画面中央には、聖人ゲルマヌスが少女ジュヌヴィエーヴを見出す場面が描かれています。

注目すべきは、まわりの村人たちのしぐさや表情が自然に配置され、群像として見ごたえのある構成になっていること。

さらに、背後に広がるセーヌ川と山並みが、宗教的なこの場面をより柔らかく、詩的に包み込んでいます。

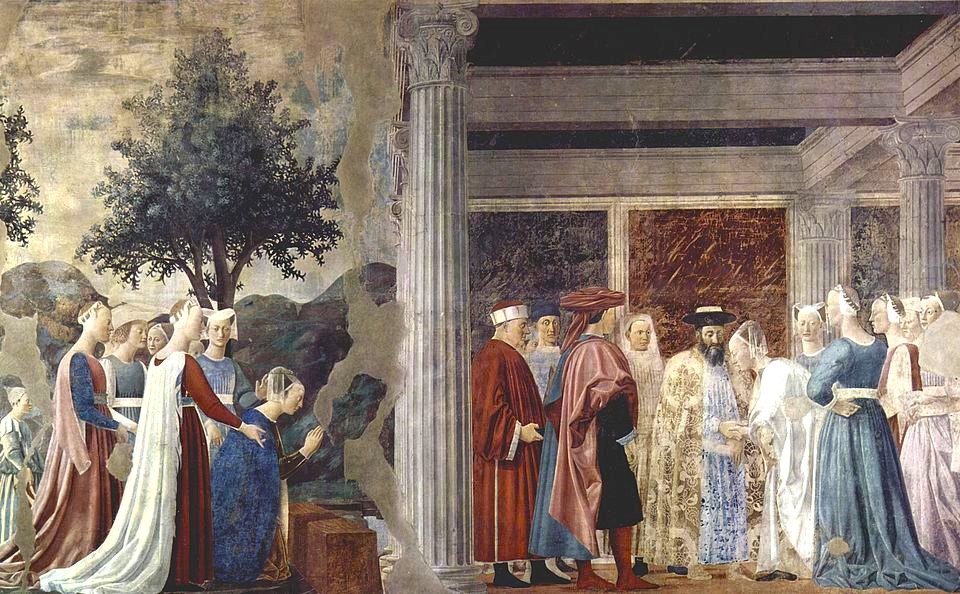

また、シャヴァンヌ作品をみて感じるのは、どこか“フレスコ画っぽい”こと。

しかし、そう感じるのは偶然ではありません。

シャヴァンヌは1854年にイタリアを旅し、ピエロ・デッラ・フランチェスカやジョットといったルネサンスのフレスコ画に強い影響を受けました。

とはいえ、実際に使っていた技法はフレスコ画ではなく「マロフラージュ(marouflage)」と呼ばれるもの。

これは、キャンバスに描いた油彩画を壁に貼る方法で、フレスコよりも柔軟に描ける現実的なアプローチでした。

《聖十字架伝説》(フレスコ画、1452-1466)

フレスコの“制約”に見出した、新しい美

そもそもフレスコ画とは、水で溶いた顔料を乾く前の漆喰に直接塗り込んで描くもの。

この技法では「重ね塗り」や繊細なグラデーション表現が難しく、必然的に明快な輪郭線と、はっきりとした色面で画面を構成せざるを得ませんでした。

しかし、シャヴァンヌはこの制約そのものに美を見出したのです。

輪郭線の力強さ、色面による静かな画面構成。

本来なら“制約”とされる技法上の欠点を、あえて自分の表現に取り入れていきました。

多くの西洋画家が浮世絵などのジャポニズムを通じて「輪郭線」と「平面性」の魅力に気づくよりも前に、シャヴァンヌはすでにその表現の力に注目していた。

これはまさに驚くべき先見性といえるでしょう。

しかも、彼の描く“色面”には、ほんのりとしたグラデーションが宿っており、単なる塗り分けでは終わらない奥行きがあります。

その静けさと密やかな深みが、シャヴァンヌ作品の美しさをより際立たせています。

《聖ジュヌヴィエーヴの幼少期》も、下絵でありながらしっかりとシャヴァンヌの魅力を感じることができる完成度の高い一作。

群像の配置、柔らかな風景、そして時間がゆっくりと流れているかのような静謐な空気感。

そこには、古典の形式を手がかりにしながら時代の先を見つめていたシャヴァンヌのまなざしが息づいています。

ぜひ展示室で、その“時間の静止したような美しさ”を味わってみてください。

北斎ファン必見!“北斎展示室”

島根県立美術館は、実は全国でも有数の浮世絵コレクションを誇る美術館。

所蔵数はなんと約3,000点。そのうち「葛飾北斎」の作品だけで1,600点以上を収蔵しています。

これだけ揃っているのは国内でも珍しく、北斎ファンにとってはまさに“聖地”のような存在です。

館内には、先ほど紹介した「水辺の展示室」のほかに、北斎コレクションを専門に展示する「北斎展示室」があり、良質な浮世絵の数々をじっくり楽しむことができます。

展示作品は常時約40点ほど。テーマや季節に合わせて内容が随時入れ替わるので、何度訪れても新しい発見がありますよ!

※コレクション展示は随時入れ替えされるため、訪れる前には、美術館の公式ホームページで展示内容をチェックするのがおすすめです。

▶島根県立美術館HP

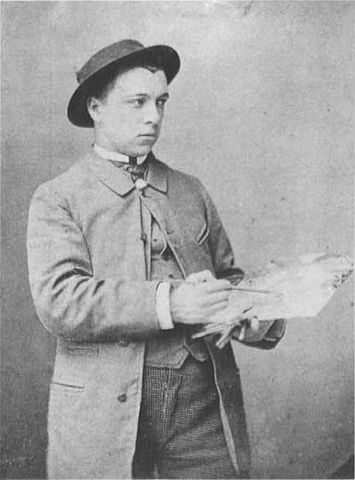

葛飾北斎

《冨嶽三十六景》

富士山をテーマに、さまざまな場所から眺めた人気シリーズ「冨嶽三十六景」。

北斎といえばこれ、というほど代表的な浮世絵版画です。

島根県立美術館では、このシリーズ全46図のうち43図を所蔵。

同じ作品でも摺り(すり)が異なる複数のバージョンを含めて、合計62点もの作品が収蔵されています。

なかでも注目は《凱風快晴(がいふうかいせい)》、通称“赤富士”。

うっすらと見える木版の板目や、淡い赤褐色が特徴で、初期の摺りと考えられています。

山肌から樹海にかけての、なめらかな曲線や色のグラデーションも必見。

シンプルな構図の中に、北斎の細やかな観察眼と美意識が凝縮された一枚です。

歌川広重

《東海道五十三次》

「北斎展示室」には、葛飾北斎の作品だけでなく、歌川広重をはじめとした名だたる浮世絵師の作品が展示されることもあります。

中でも印象に残るのが、広重の代表作《東海道五十三次》。

江戸から京都まで、宿場町ごとの風景や人々の暮らしが丁寧に描かれていて、その一枚一枚に旅情があふれています。

「200年前の日本って、こんなだったんだ」

そんなふうに思いながら眺めていると、まるで自分も東海道を歩いているかのような気分になってくるから不思議です。

旅好きの方にもおすすめのシリーズです。

タイミングが合えば、ぜひ本物をのぞいてみてください。

その他の所蔵作品

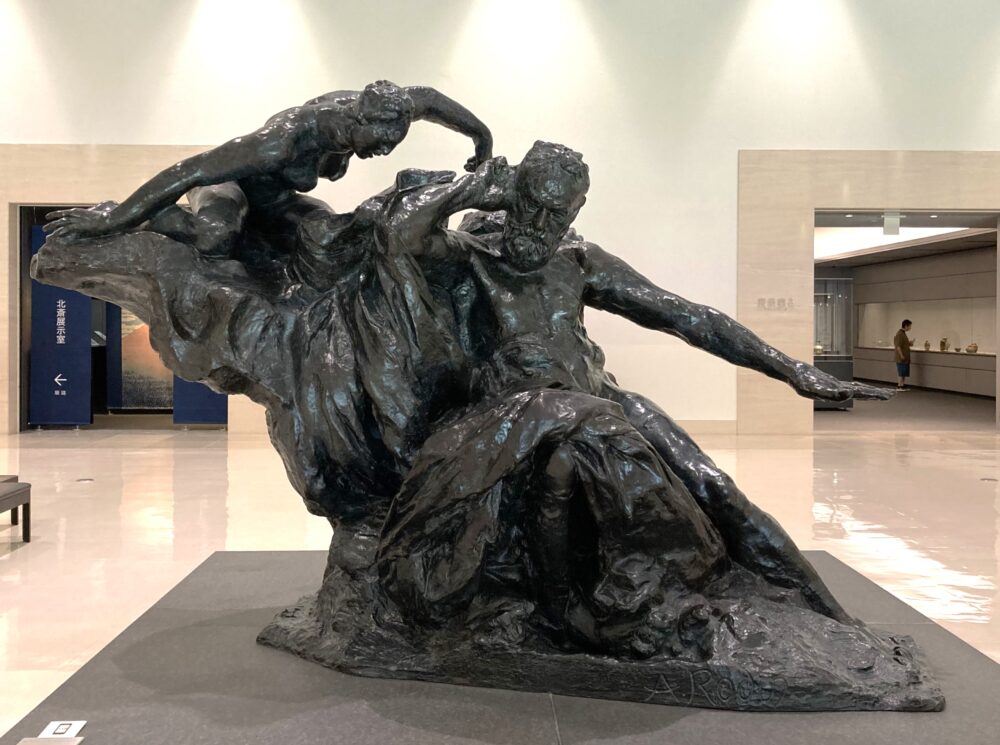

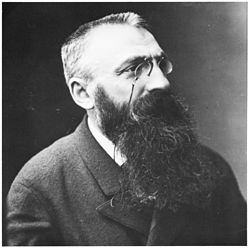

オーギュスト・ロダン

《ヴィクトル・ユゴーのモニュメント》(1897年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ロダンが刻んだ、ユゴーの記憶とまなざし

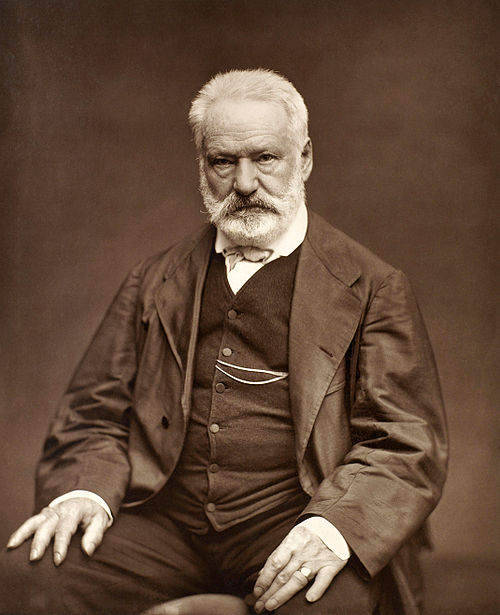

フランス文学を代表する作家、ヴィクトル・ユゴー。

『レ・ミゼラブル』の作者として広く知られていますが、その死後、彼の遺骨が納められたパンテオンに記念碑を建てる構想がもち上がります。

その制作を託されたのが、彫刻家オーギュスト・ロダンでした。

実はロダンは、ユゴーが存命だった1883年に、すでに胸像を手がけています。

ユゴーは制作のためにポーズを取るのを好まず、ロダンは彼の生活の様子を観察しながら、何枚も素描を重ねて作品を仕上げました。

そうしてユゴーの人物像を深く理解していたロダンこそが、記念碑の制作に最もふさわしい——そう考えられたのです。

精霊とともにたたずむ、ユゴーの姿

こうして完成したのが、《ヴィクトル・ユゴーのモニュメント》。

テーマになっているのは、彼がフランス第二帝政を批判して亡命していた、ガーンジー島でのひとときです。

岩に腰をおろすユゴー。その背後からは精霊が静かに語りかけています。

ユゴーはその声に耳を傾けながら、左手をやや下方に伸ばし、あたかも“俗世の喧騒”を静かに遮っているかのようです。

外界の雑音には背を向け、内なる声、詩、思想に集中するユゴーの姿。

それはただの記念彫刻ではなく、ユゴーという精神の本質を造形に託した、ロダンらしい表現です。

最終的にこの作品は、当初予定されていたパンテオンではなく、パリの「ヴィクトル・ユゴー通り」に設置されました。

見る者の心を静かに打つ、不思議な緊張と静けさをたたえた一作。

ユゴーが抱えた理想と苦悩、その内面に触れるような体験を、ぜひ島根県立美術館で。

まとめ:水と北斎、そして静かな時間——島根県立美術館でひと休み

山陰の宍道湖のそばにたたずむ、島根県立美術館。

そのノンビリとした雰囲気には想像できないほど、中には見ごたえある名品がそろっています。

モネやクールベ、シャヴァンヌといった西洋絵画の巨匠たちの作品はもちろん、

北斎の《冨嶽三十六景》や広重の《東海道五十三次》など、質の高い浮世絵も楽しめるのが大きな魅力です。

作品をじっくり堪能したあとは、1Fロビーから見える宍道湖をぜひ眺めてみてください。

西に開けた窓からは、まるで絵画のように美しい宍道湖の風景が広がります。日没まで開館しているので、夕日をゆっくり見届けることもできますよ。

ちょっと現実から距離を置きたくなったとき、ふらっと訪れるにはぴったりの場所。

宍道湖の静けさと、美術館の豊かなコレクションが、きっと心を癒してくれるはずです。

島根県立美術館の基本情報

所在地:島根県松江市袖師町1−5

コメント