自然とアートが出会う場所、ポーラ美術館へ

箱根の豊かな森の中にひっそりと佇む「ポーラ美術館」。2002年にオープンしたこの美術館は、富士箱根伊豆国立公園の中にあり、四季折々の自然とアートが同時に楽しめる、まさに“癒しのミュージアム”です。

敷地内には遊歩道もあって、美術鑑賞のあとはそのまま森の中をおさんぽできるのが最高。晴れてる日は鳥の声と木漏れ日が気持ちよくて、アートの余韻をそのまま味わえます。

建築もアートの一部

自然公園の中だから、建物の高さとかいろいろ制限があるらしく、展示室は地下に広がってます。

しかし、地下って感じは全然しない。吹き抜けになってて、天井から光が差し込むから、とても明るくて開放感あるんです。

美術館ってたまに「薄暗くて静かすぎて緊張する…」みたいなとこもあるけど、ここは全然そんな感じしません。

モネにゴッホ、藤田嗣治も。世界に誇るコレクション

ポーラ美術館のすごいところは、なんといってもそのコレクション。創業家2代目の鈴木常司氏が、何十年もかけて集めた名作がずらっと揃ってます。

モネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌといった印象派&ポスト印象派の大スターたちはもちろん、モディリアーニ、シャガール、藤田嗣治など、エコール・ド・パリの作品も充実。さらに、アングルやドラクロワといったちょっとクラシック寄りの作品もあって、幅広く楽しめます。

収蔵点数はなんと約1万点。常設展示は入れ替えがあるので、行くたびに新しい作品に出会えるのもポイント。

最新の展示情報は公式サイトでチェックできますよ。

▶ポーラ美術館HP

モネもゴッホも。名画がずら~り。ポーラ美術館コレクション

ポーラ美術館には、ちょっと信じられないような名画が、なんでもない顔で飾られています。

「え、こんなの日本で見れるの?」って作品が、本当にゴロゴロ。

アートに詳しくなくても、実物を前にすると不思議と惹き込まれるもの。

ここでは、そんな名作の中から注目の作品をいくつかピックアップしてご紹介します。

※展示替えがあるので、美術館を訪れる前にはHPなどをチェックしてくださいね!

▶ポーラ美術館HP

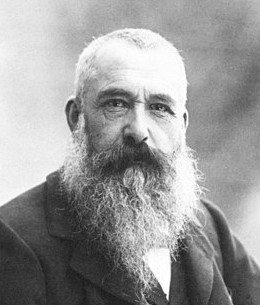

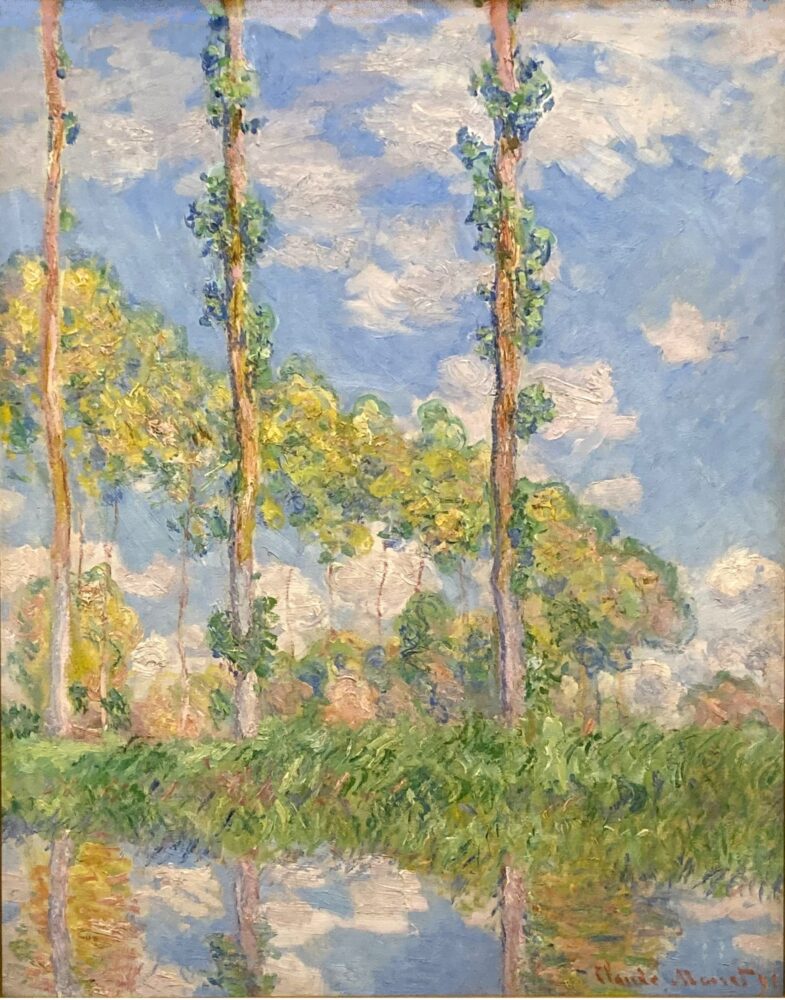

クロード・モネ

《睡蓮の池》(1899年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ジヴェルニーの「水の庭」

展示作品の中でも特に人気なのが、クロード・モネの《睡蓮の池》(1899年)。

モネといえば印象派の代表格。1883年から晩年までフランス・ジヴェルニーを拠点に制作に励みました。

1893年には、家の隣にあった土地を買い足して「水の庭」を自分でデザイン。

そこに睡蓮の池をつくり、日本風の太鼓橋までかけちゃうほどのこだわりを見せます。

自分好みの庭園までつくって、晩年までそれをずっと描き続けていたんですね。

画像:by Spedona

色彩豊かな「太鼓橋」シリーズ

この《睡蓮の池》は、モネが1899年〜1900年にかけて描いた「太鼓橋シリーズ」の中の一作。いわゆる「第一連作」と呼ばれるグループで、モネが本格的に「睡蓮」を描き出したころの作品です。

画面奥から差し込む光が、池の水面や木々にふわっと反射し、前景のくすんだ青灰色と対比します。

このコントラストがとても綺麗。

この時期の作品は色使いがとても鮮やかで、庭の持つ自然な美しさがしっかり伝わってきます。

モネが“自然をどう見て、どう感じていたか”が、そのままキャンバスに映し出されているような一枚。静かだけど、すごく強い絵です。

手前に「太鼓橋」が掛かっています。

画像:by World3000

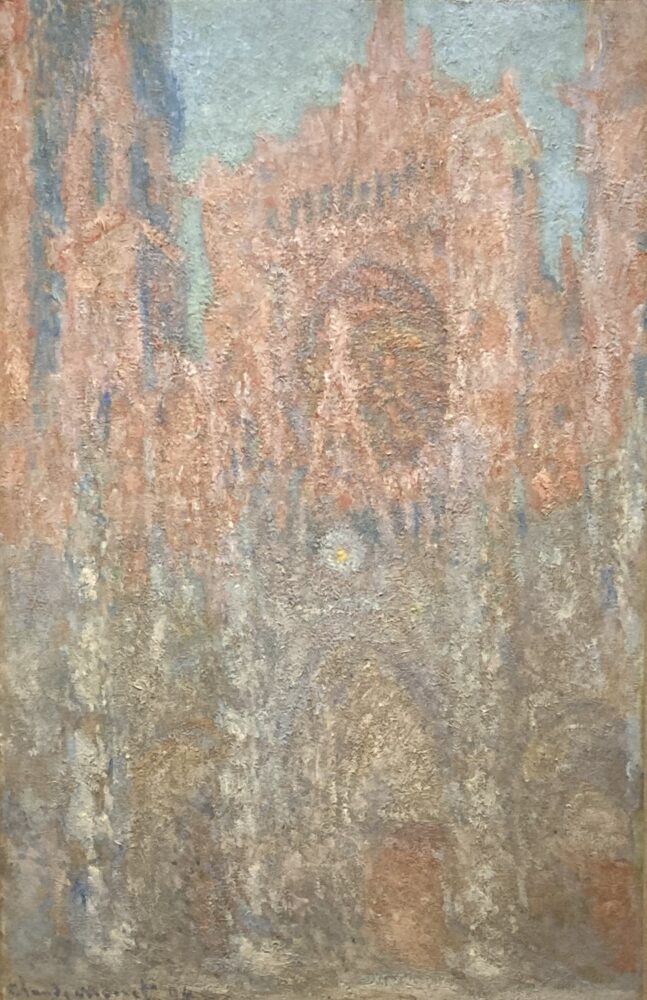

クロード・モネ

《ルーアン大聖堂》(1892年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

《ルーアン大聖堂》も連作のひとつ!

ポーラ美術館には、もうひとつ注目すべきモネ作品があります。それがこの《ルーアン大聖堂》(1892年)。

モネは自然の風景画のイメージが強いので、これはちょっと意外かもしれません。描かれているのは、フランス・ノルマンディー地方にある重厚なゴシック建築──ルーアン大聖堂です。

ジヴェルニーから足を運んだモネは、1892〜93年にかけてこの大聖堂をテーマに30点以上も描いています。何がそこまで彼を夢中にさせたかというと、「光の移り変わり」。時間帯や天気によって変わる光と影のグラデーションに、モネはとことん向き合いました。

ピンクと青のグラデーションに注目

ポーラ美術館が所蔵している《ルーアン大聖堂》は、午後6時頃の光景とされています。

夕日がさしかかる頃、大聖堂の上部がほんのりピンクに染まり、下の方には向かいの建物の影が落ちて、青みがかったグレーに沈んでいます。

色のコントラストがやさしくて、見ていてどこか落ち着くんですよね。

しかもよく見ると、建物の輪郭がぼんやりしていてちょっと幻想的。これは「大聖堂の形を描くこと」よりも「その場の空気感や光のニュアンスを描く」ことをモネが大事にしてた証拠。筆づかいは一見ラフに見えるけど、実際は緻密にバランスを計算してるのがわかります。

鮮やかな原色じゃなく、グレーやくすみ色を重ねることで、自然光の“なんとも言えない色合い”を表現しているのがこの作品のすごいところです。

画像:by Béa0350

オーギュスト・ルノワール

《レースの帽子の少女》(1891年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「真珠色の時代」の秀作!

オーギュスト・ルノワールは、フランス印象派を代表する画家のひとり。

とくに、子どもや女性をやさしく、あたたかく描いた人物画でよく知られています。

でも、ルノワールって実はずっと同じ描き方をしていたわけじゃないんです。時代や心境によって、タッチやスタイルを変えていった画家でもあります。

この《レースの帽子の少女》は、いわゆる「真珠色の時代」に描かれたもの。

白をベースにしたふわっとした色使いが特徴で、色彩が光に溶けるような質感が印象的です。

「真珠色の時代」の代表作です。

輪郭はゆるく。でも、存在感はしっかり。

この作品でまず目を引くのは、ルノワールらしい“ふんわり感”。

レースの帽子のボリューム感、髪のなめらかさ、肌のやわらかさ──どれも、まるで“見て触れられる”ような描き方になっています。

ルノワールの絵は、輪郭線があいまいなことが多いんですが、それでも「ちゃんとそこにいる」と感じさせる。

この“ぼかしの中のリアリティ”こそ、彼の真骨頂です。

何気ない仕草に、自然な美しさを

そして、少女のポーズにも注目です。

顎を少し上げて、どこか遠くをぼんやり見つめるような姿。そこには、わざとらしさはなく、まさに“何気ない瞬間”を切り取ったような自然さがあります。

ルノワールのやさしい筆致とあいまって、

そっと、静かに気持ちに触れてくるような、そんな穏やかな力を感じさせてくれる一枚です。

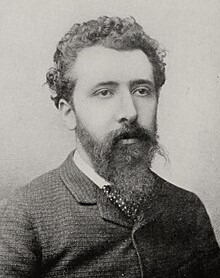

ジョルジュ・スーラ

《グランカンの干潮》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ジョルジュ・スーラは、印象派の「筆触分割」をさらに突き詰め、色彩を科学的に分析して絵に取り入れた“新印象派”の旗手。

この《グランカンの干潮》(1885年)は、代表作《グランド・ジャット島の日曜日の午後》と並んで、第2回アンデパンダン展に出品された1枚です。

描かれているのは、フランス・ノルマンディー地方の港町グランカンの海辺。

穏やかな干潮の風景と、3隻の船。そしてそれらすべてが、スーラ独自の点描技法によって静かに構成されています。

画像:by Archangel12

シンプルな構図に潜む緻密なバランス

一見すると、静かで何気ない風景のようですが、構図はかなり計算されています。

まっすぐに走る水平線と砂浜のライン。その中に、干潮に取り残された1隻の船が斜めに傾いて描かれています。この“斜めの線”が絶妙なアクセントになっていて、視線を奥へと自然に導く仕掛けになっています。

さらに、背景に浮かぶ2隻の船が、広がる海の空間を感じさせる。構図はシンプルなのに、視覚的なリズムがしっかり生まれているのがわかります。

色を混ぜずに、並べて響かせる

スーラの代名詞といえば点描──小さな点を並べることで絵を描く技法です。

たとえばこの作品では、オレンジ色の砂浜、青い海という明快な色使いがされているように見えますが、よく見るとそれぞれの中に補色(反対の色)が細かく点在しています。

その結果、色同士が響き合って、鮮やかで深みのある印象になっているんです。

海の遠く、水平線付近の少し暗め色調も見どころのひとつ。普通なら色を混ぜて暗くするところを、スーラは青と緑などの同系色を“並べる”ことで、色の明るさを保ったまま暗さを表現しています。

まさに、点描ならではの色彩表現です。

絵画に“理論”を持ち込んだ挑戦

スーラはウジェーヌ・シェブルールやシャルル・ブランといった色彩理論の研究者たちの著書を徹底的に読みこみ、そこから独自の表現技法を確立しました。

「どう描くか」ではなく、「なぜその色なのか」を突き詰めて考えた画家です。

そうして生まれたのが、混ぜずに、ただ隣に置くことで色を見せる“点描”。

感性と理論のちょうど真ん中を突き抜けたような表現が、スーラの絵の奥深さを作っています。

静かで、整っていて、どこか詩的。

スーラの《グランカンの干潮》は、派手さはないけれど、じわじわと心に残る作品です。

ぜひ実物で、ひとつひとつの点がつくる光と空気を味わってみてください。

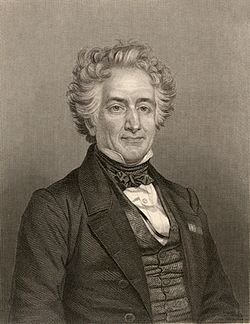

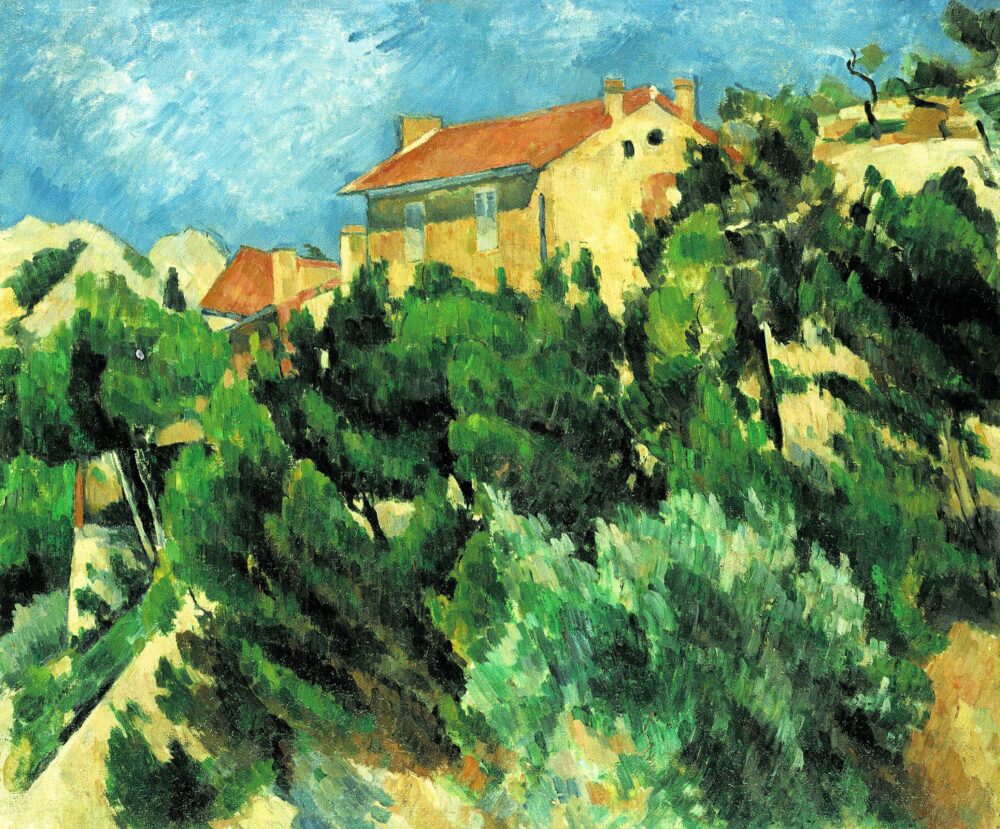

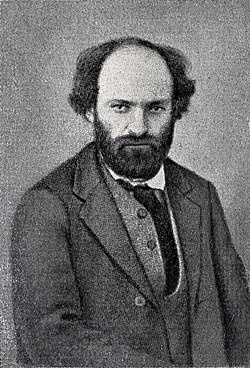

ポール・セザンヌ

《プロヴァンスの風景》(1879~1882年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

セザンヌが見た、プロヴァンスの“かたち”

ポール・セザンヌ(1839~1906)は、後期印象派を代表する画家。

印象派の流れをくみつつも、「見たままを描く」だけでは満足できず、自分だけの描き方を探り続けた人です。

この《プロヴァンスの風景》は、彼の故郷・南仏プロヴァンスの風景を描いたもの。

特別な場所でもなく、ただの自然の一場面。それなのに、なぜか画面から“何か強いもの”が伝わってきます。

その理由は、彼の描き方にあります。特徴的な斜めの筆のタッチ──これは「構築的筆致」と呼ばれ、セザンヌならではのスタイル。

色を塗るというより、形を積み重ねていくような描き方。木々も、地面も、空さえも、ひとつの形として“組み立てる”ように描かれています。

「自然を円柱と球と円錐で考える」──その先に続く未来

セザンヌは、「自然はすべて、円柱と球と円錐でできている」と語っています。

つまり、木や山を単なる“風景”として描くのではなく、もっと抽象的に、基本の形から捉え直そうとしたのです。

この考え方は、のちのキュビズムに大きな影響を与えました。ピカソやブラックといった20世紀の画家たちが、新しい絵画を生み出すための出発点になったのが、まさにこのセザンヌのアプローチでした。

《プロヴァンスの風景》は、ただの風景画ではありません。

自然の“構造”そのものを描こうとした、セザンヌの挑戦的な一枚。

風景の中に、思想がある。見るほどに奥行きが感じられる、静かで力強い作品です。

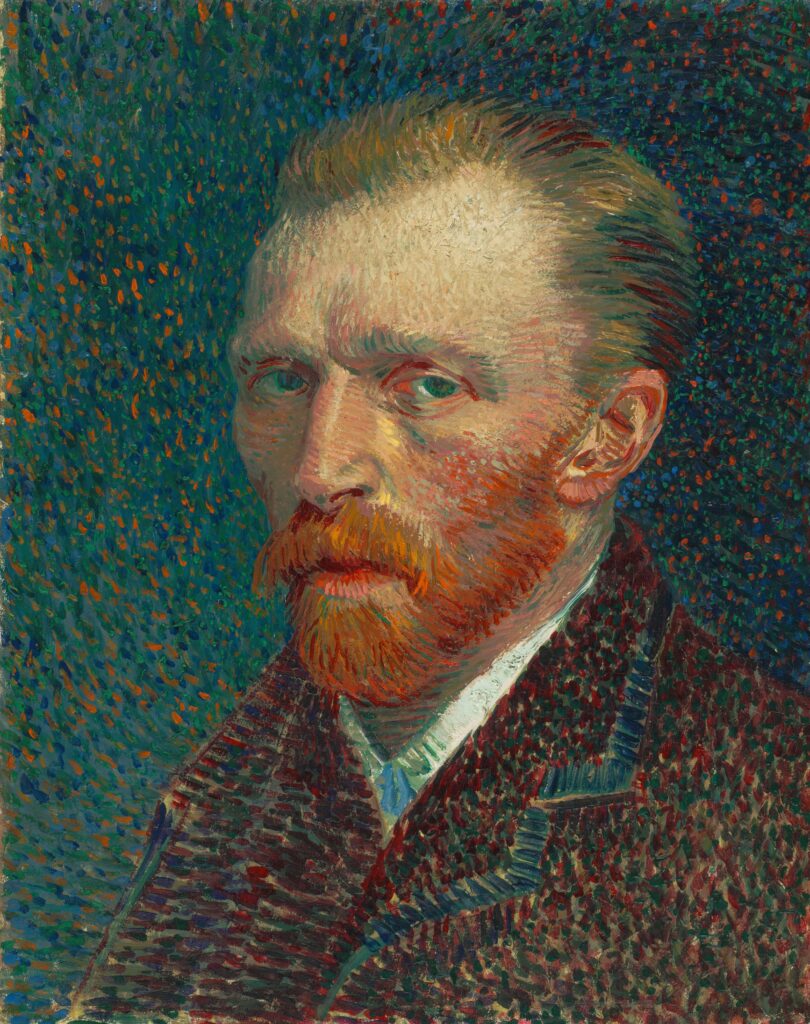

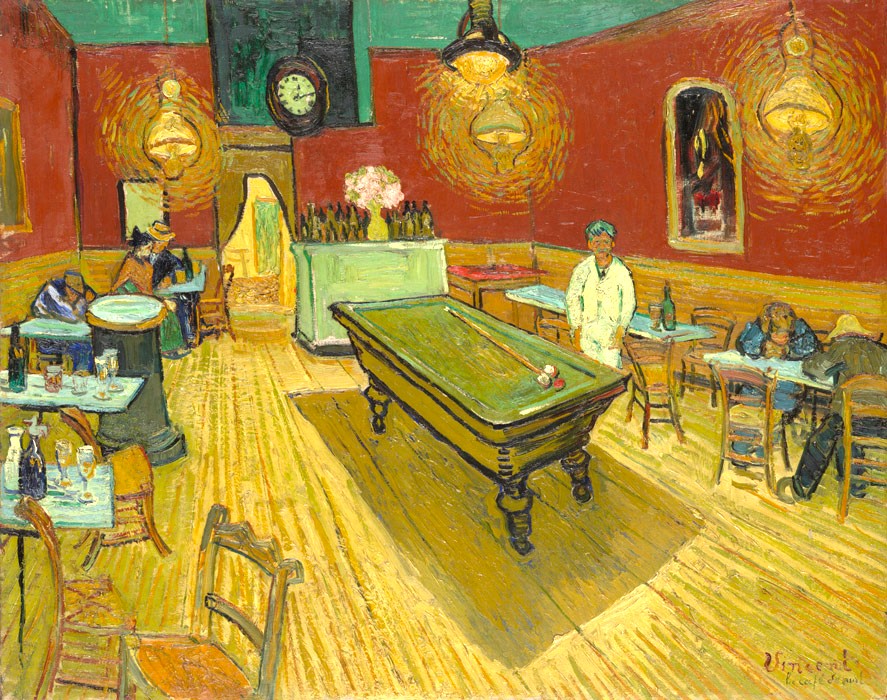

フィンセント・ファン・ゴッホ

《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》(1888年3月)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホが見た“南の風景”

フィンセント・ファン・ゴッホがフランス南部・アルルに移り住んだのは1888年のこと。

寒さがやわらぎ、春の光があふれ始めた3月。彼は弟のテオにこんな手紙を送っています。

「僕は今日十五号を一枚持ち帰った。それは小さな馬車が通っている跳ね橋の絵で、青い空の上にそのプロフィールが写っている——空と同じように青い川、緑草が見えるオレンジ色の土手、キャラコ(婦人用上着)と色とりどりのボンネを着た洗濯女の一群。それから、もう一枚は鄙びた小橋と同じように洗濯女のいる風景。」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷、1345頁

この手紙に出てくる2枚のうちのひとつが、今回紹介する《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》。もうひとつが有名な《ラングロワの橋》ですね。ゴッホはこの頃、南仏の光と空気にすっかり魅せられていたようで、色彩に対する感覚も一段と冴え渡っていきます。

《アルルの跳ね橋》(1888年3月)

アルル時代の“はじまり”の一枚

ゴッホがアルルを目指した理由のひとつは、「日本」への憧れ。

パリで浮世絵や印象派と出会った彼は、強い太陽の光と鮮やかな自然が広がる南仏の地を、どこか“ヨーロッパの日本”のように感じていたのかもしれません。

そんな新天地で、色と向き合いながら描いたのがこの《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》

空と水の深い青、土手のビビッドな黄、そして画面のあちこちに散らばる小さな赤──。

よく見ると、青い運河の中にも赤が紛れ込んでいて、「補色の効果」を試しているのが伝わってきます。

パリ時代までのゴッホは、わりと“見たまま”を描いていました。でもアルルに来てからは、色そのものを操作しながら、表現の幅を広げていくようになります。

この作品は、そんな変化の“はじまりの一枚”。

ここから《夜のカフェ・テラス》《夜のカフェ》《ひまわり》と、あの黄金期が一気に花開いていきます。

ゴッホの「アルル時代」についての記事はこちらから

▶「ゴッホを解説!」第3部「アルル時代」

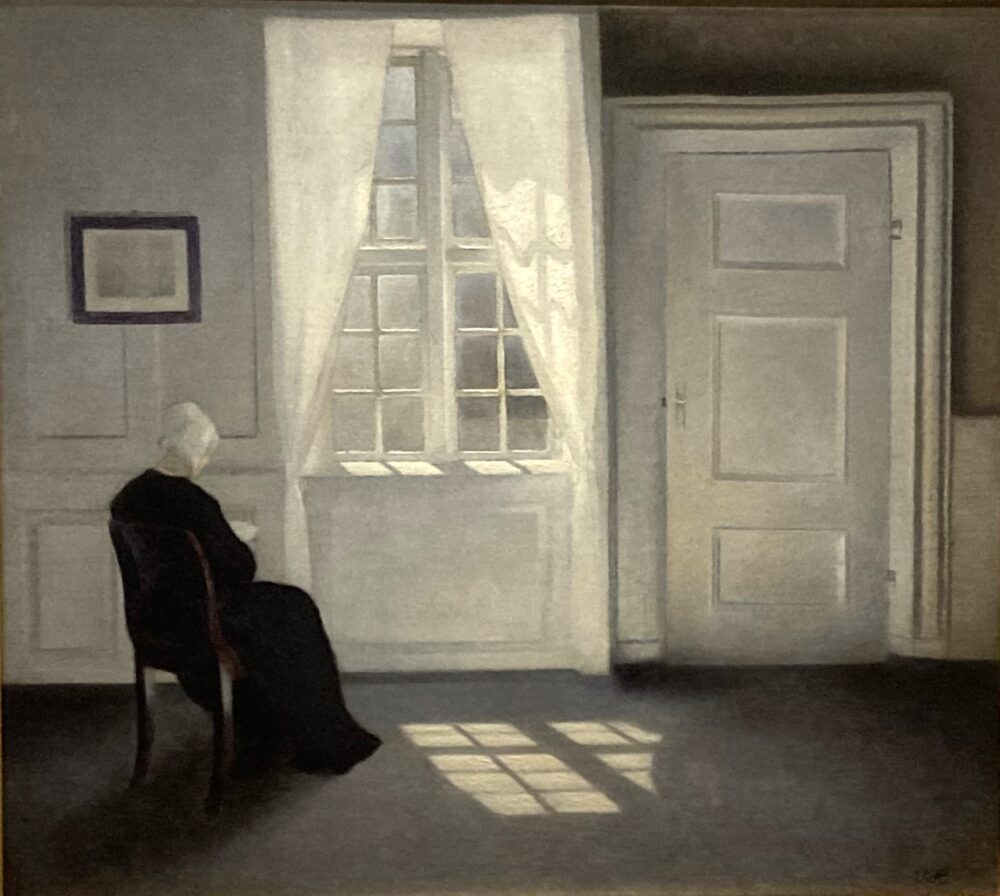

ヴィルヘルム・ハンマースホイ

《陽光の中で読書する女性、ストランゲーゼ30番地》(1889年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

静けさの中にある“気配”

ヴィルヘルム・ハンマースホイという画家の名前、聞いたことありますか?

デンマーク出身で、19世紀末から20世紀初頭に活躍した画家です。

彼の絵は、派手さゼロ。静かで、ミニマル。でもなぜか目が離せない──そんな不思議な魅力を放っています。

今回紹介する《陽光の中で読書する女性、ストランゲーゼ30番地》(1889年)も、その代表作のひとつ。

舞台になっているのは、コペンハーゲンのストランゲーゼ通り30番地。実はハンマースホイ自身が暮らしていたアパートの一室なんです。

この建物の1Fがこの絵の舞台となっています。

画像:by Ramblersen2

“静かすぎる”空間と、“意味深”な構図。

絵に描かれているのは、本を読むひとりの女性。

椅子に静かに腰掛けてはいるけれど、顔は見えません。背中を向けたまま、ずっとそこにいるような存在感。

部屋の中には、ほとんど何もありません。最小限の家具、グレーで統一された壁と床。そして、窓から差し込む淡い光だけ。

それだけで成立している、ただただ静かな空間です。

また、部屋の隅に描かれているドア。

誰かが今にも入ってきそうで、でも結局誰も来ない。そんな“間”がずっと漂っている──この不穏さが、なんとも言えない緊張感を生んでいます。

一見すると何も起こっていない。でも、何かが起こりそうな空気だけがそこにある。

ハンマースホイは、人物や物語を描くのではなく、“空間そのもの”に語らせているんですね。

この作品の面白さは、「何が描かれているか」よりも、「何が描かれていないか」にあるのかもしれません。

ただの室内画なのに、見ているといろんなことを想像させられる。“静けさの中のストーリー”が、ふわっと浮かび上がってくるような感覚。

あなたなら、この場面にどんな物語を重ねるでしょうか?

ぜひ美術館で、この“余白たっぷり”の絵に向き合ってみてください。

ちなみに、日本では国立西洋美術館にもハンマースホイの作品《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》が所蔵されています。

気になる方は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

▶「国立西洋美術館」の記事

遊歩道|森の中を歩く、アートの余韻

ポーラ美術館の魅力は、展示室の中だけにとどまりません。

館のまわりには、全長約1kmの遊歩道が整備されていて、まるで美術館ごと森にとけ込んでいるかのような環境が広がっています。

このあたりは標高760メートルほど。周囲を囲むのは、ブナやヒメシャラといった広葉樹の森。

季節によって木漏れ日の色も空気も変わり、春や秋には野鳥や小動物の姿を見かけることもあるそうです。

美術館で感覚がふわっと開いたあとに、自然の中を歩くと、頭も心もすごく落ち着きます。

疲れたらベンチで一休みしてもいいし、何も考えずに森を歩いてみるのも気持ちがいい時間です。

展示をじっくり見たあとの「余白の時間」として、この遊歩道は本当におすすめ。

静けさに包まれながら、さっき見た名画のことを思い返したり、ぼんやり空を見上げたり。

ポーラ美術館に来たら、ぜひこの“森のギャラリー”にも立ち寄ってみてください。

まとめ「自然の中で“名画と過ごせる”美術館」

ポーラ美術館は、ただ名画を“見る”だけの場所ではありません。

森に囲まれたその静かな環境で、作品とじっくり向き合う時間は、日常から少し離れたとても特別な体験です。

モネやルノワール、ゴッホ、セザンヌ、そしてスーラやハンマースホイといった個性豊かな画家たちの作品が、

開放的な空間の中に展示されています。

作品そのものの魅力はもちろんですが、「この場所で見ること」の価値も、ポーラ美術館の大きな魅力。

展示室を出たあとの遊歩道やカフェもふくめて、1日かけてゆっくり過ごしたくなる美術館です。

美術館というより、“時間の流れごと味わう場所”と言ってもいいかもしれません。

アートに詳しくなくても、自然と感覚が開いていくような、不思議な居心地の良さがあります。

箱根を訪れたら、ぜひ足を運んでみてください。

きっと、心に残る作品と出会えるはずです。

ポーラ美術館の基本情報

所在地:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 小塚山1285

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ

コメント