レトロな建物が並ぶ倉敷美観地区。その中で、街並みに溶け込みながらもひときわ目を引くのが、白いギリシャ神殿のような建物。じつはこれ、“西洋美術中心の私立美術館”として知られる大原美術館なんです。

何がすごいって、1929年の開館当初から、モネ、マティス、エル・グレコ、ゴーギャン、ロダンといった名だたる巨匠の作品を揃えていたこと。特にエル・グレコの《受胎告知》がここにあるなんて、ちょっと信じられないですよね。

この美術館をつくったのは、倉敷の実業家・大原孫三郎。そして彼が全幅の信頼を寄せていたのが、洋画家の児島虎次郎です。虎次郎はヨーロッパを巡って本物の作品を自らの目で選び、日本へ持ち帰りました。「日本の人々にも本物の西洋美術を見てほしい」という熱い想いが、大原美術館の出発点だったんです。

とはいえ、大原美術館の魅力は“西洋美術”だけではありません。日本の近代洋画から現代美術、さらにはエジプトや中国の古代美術まで、展示の幅がとにかく広い。それでいて雑多な展示にならず、どの作品もきちんとその魅力が引き立っているのが素晴らしいところ。

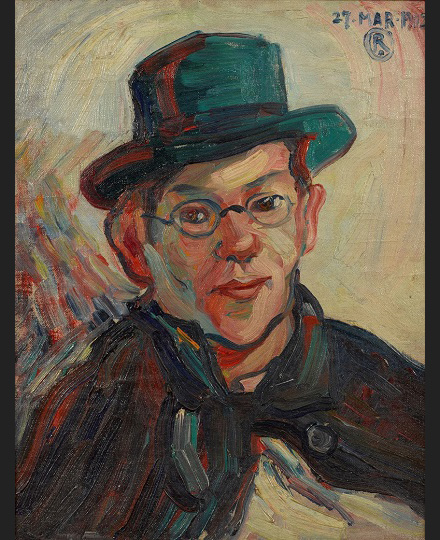

建物の雰囲気もとても素敵で、本館・分館・工芸・東洋館が、美観地区の街並みに自然と溶け込んでいます。さらに2025年4月には、別館として「児島虎次郎記念館」がオープン。岡山出身の虎次郎の作品をより多く楽しめるようになりました。彼の画業をじっくりたどれる空間ができたことで、大原美術館の魅力がまたひとつ深まりました。

観光でふらっと訪れても、美術目当てでじっくり回っても、きっと心に残る時間を過ごすことができるでしょう。

児島虎次郎とベルギー

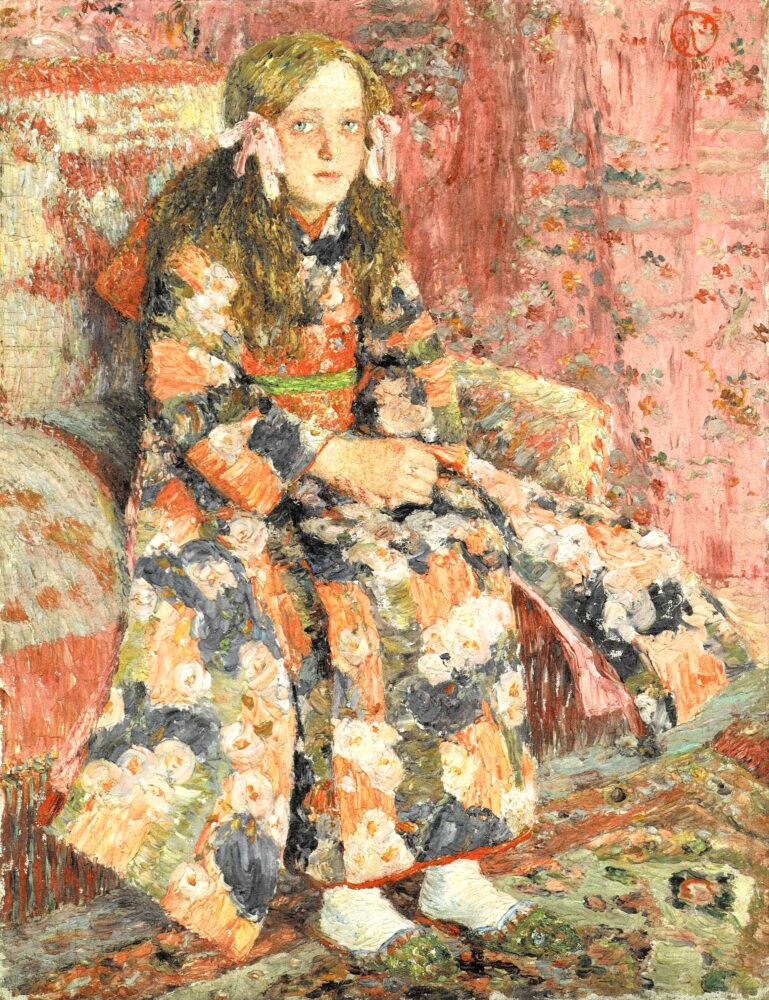

大原美術館のコレクションには、児島虎次郎が収集した作品だけでなく、彼自身の作品も含まれています。児島虎次郎を代表する作品《和服を着たベルギーの少女》について紹介しながら、彼が留学先でどんなことを学んだのか解説していきます。

和服を着たベルギーの少女

児島虎次郎作《和服を着たベルギーの少女》( 1911年)

(油彩、カンヴァス、116.0×89.0cm)

本作《和服を着たベルギーの少女》は、児島虎次郎がベルギー留学中に描き、パリのサロンに初めて入選した作品です。華やかな和服をまとった少女の姿をはじめ、背景に描かれた調度品まで、すべてが色鮮やかに表現されています。そこには、当時ヨーロッパで流行していた印象派の明るい色調の影響が見て取れます。

留学前は、《里の水車》にみられるような写実的で落ち着いて色調の絵を描いていた虎次郎ですが、本作を描くまでにどのような経験を経ていったのでしょうか。

エミール・クラウスとの出会い——ベルギー印象派「ルミニスム」

当時、西洋画を学ぶために渡欧する多くの画家は、芸術の都パリに滞在していました。虎次郎も当初はパリに留まっていましたが、現地の喧騒が肌に合わず、ベルギーへと拠点を移しました。(黒田清輝の紹介で出会ったラファエル・コランとの相性が良くなかったという説もあります。)

画像:by JoJan

ベルギー滞在中、虎次郎は現地の画家たちと交流を深め、その中でエミール・クラウス(Emile Claus)と知り合いました。クラウスはベルギー印象派「ルミニスム(Luminism)」を代表する画家で、明るく鮮やかな色彩を特徴としています。

もともとクラウスは、フランドル地方の伝統に根ざした写実的な画風を得意としていました。しかし、19世紀末になるとフランス印象派の影響を受け、光と色彩を重視するスタイルへと変化していきます。ただし、クラウスは単なる印象派の模倣にとどまらず、安定した構図や正確なデッサンといった写実的な要素を維持しながら、独自の表現を確立していきました。

(1896年 オスカー・デ・ヴォス・ギャラリー蔵)

「音叉」として

やがてクラウスと師弟関係になった虎次郎は、彼の自宅を訪れ、自身の作品について意見を求めるようになります。その際、クラウスは次のような助言を与えました。

「すべての画家は各自の個性を発揮して描くべきである。自分はフランドルの血を受けている。自分はフランドルの画家として立つべきである。君らは大和民族としてそれだけの代表的作物を描かねばならない。むだに欧州に遊び、欧州の画風を真似してはいけない。固有たるものが発揮されない作品は真ではないと思う。固有とは、その人本然の意味である。深遠な画は作者の真心より出たものでなくてはならない。真似ごとはいけないことであろう。」

松岡智子 時任英人 編著「児島虎次郎」山陽新聞社出版 1999年5月28日発行 51頁

これは、フランス印象派と独自の画風の間で揺れ動いたクラウスだからこそできた助言だったのかもしれません。この言葉を受け、虎次郎は西洋画の技法を学びながらも、自身のルーツである日本を意識した独自の表現を模索していきます。

そして完成したのが、《和服を着たベルギーの少女》でした。

虎次郎がクラウスに評価を求めると、クラウスは「この作品をそばに置いて、仕上がった作品と比べてみたらよい。この絵《和服を着たベルギーの少女》は、君にとって音楽家でいうところの音叉となるだろう」と最大限の評価を与えました。

この批評に自信を得た虎次郎は、《和服を着たベルギーの少女》をパリのサロン(ソシエテ・ナショナル・デ・ボザール)に出品し、見事入選を果たします。

この作品は、虎次郎にとって西洋での成功の足がかりとなる華々しいデビュー作となりました。

その後、虎次郎は帰国後も、着物やチマチョゴリをまとった人物を描き続けました。構図や色彩はより洗練されていきましたが、作品の雰囲気は《和服を着たベルギーの少女》と同様に穏やかで優しいものとなっています。クラウスが述べた「音叉として」という言葉を大切にしながら、虎次郎は創作を続けていたことが窺えます。

虎次郎が留学していた当時のベルギーは、フランドルの伝統であるレアリスムを保ちながら、フランス印象主義が徐々に浸透しつつある時期でした。フランスでは印象主義がすでに一般的になっていた一方、ベルギーでは異なる文化が混ざり合い、新たな美術運動が芽生えようとしていました。このような環境での留学経験は、虎次郎に自身の画業のルーツを再認識させ、画家としての成長を大きく後押ししたにちがいありません。

特に、エミール・クラウスをはじめとするベルギーの画家たちとの交流は、虎次郎の画風を深化させる重要な要素となりました。《和服を着たベルギーの少女》は、まさに日本とベルギーの文化が交錯する中で生まれた象徴的な作品といえます。

西洋美術といえばイタリアやフランスが中心に語られがちですが、大原美術館設立の礎を築いた児島虎次郎の歩みは、ベルギー美術なしには語れません。大原美術館を訪れた際には、「日本とベルギー」という視点を意識しながら作品を鑑賞してみてください。新たな芸術の魅力が見えてくることでしょう。

その他のコレクション

※美術館では期間ごとに展示替えがあるため、これから紹介するコレクション全てが展示されているわけではありません。美術館を訪れる際には美術館のHPを確認することをお勧めします。→大原美術館HP

エル・グレコ

《受胎告知》(1590年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

大原美術館を代表する作品といえば、まず思い浮かぶのがエル・グレコの《受胎告知》でしょう。

「受胎告知」とは、新約聖書の一場面で、天使ガブリエルが聖母マリアのもとを訪れ、キリストを身ごもることを告げるエピソードです。このテーマは中世からルネサンスにかけてヨーロッパの宗教画で繰り返し描かれ、代表的な例としては、シモーネ・マルティーニによる祭壇画《聖女マルガリータと聖アンサヌスのいる受胎告知》が挙げられます。

「聖女マルガリータと聖アンサヌスのいる受胎告知」(1333年、ウフィツィ美術館蔵)

マルティーニの作品と比較すると、エル・グレコの《受胎告知》は登場人物の動きがより劇的で、空間の扱いも幻想的です。人体を引き伸ばし、歪曲された形で表現するその画風は、「マニエリスム」と呼ばれる様式に特徴的なものです。

エル・グレコは16世紀後半から17世紀初頭にかけて、イタリアやスペインで活躍しましたが、マニエリスムが衰退するとともに長らく忘れられていました。しかし20世紀に入ると、表現主義などの台頭によりマニエリスムの再評価が進み、エル・グレコも再び注目を集めるようになります。児島虎次郎がこの《受胎告知》を購入したのも、ちょうどこのような動きが高まりつつあった時期でした。

《受胎告知》の購入経緯

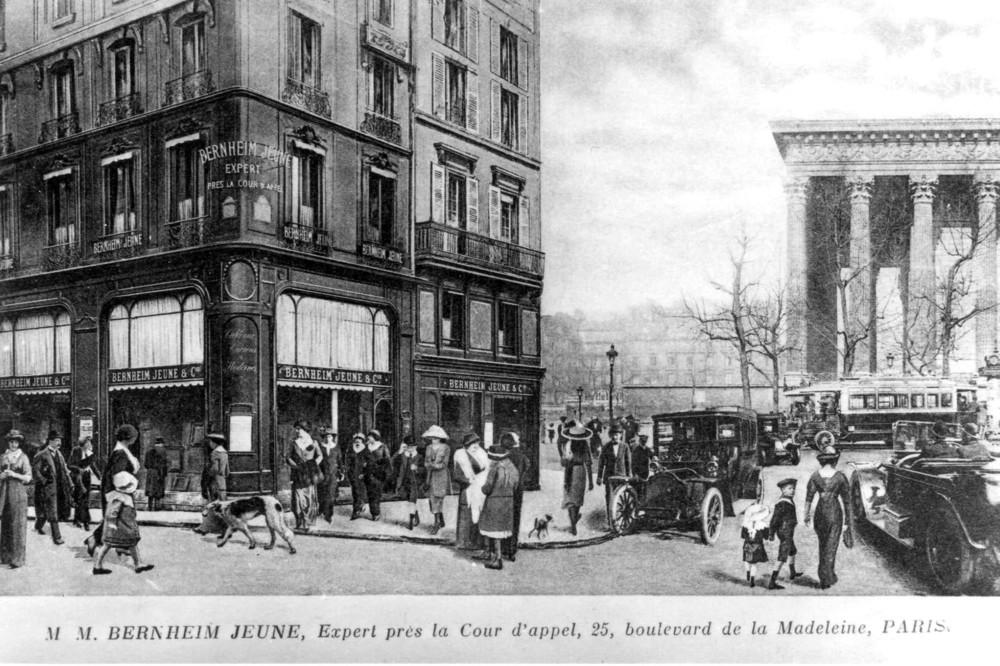

1922年、虎次郎は3度目のヨーロッパ滞在中に、フランスでエル・グレコの《受胎告知》が売りに出されているのを見つけます。この滞在は、大原孫三郎の全面的な支援のもと、美術館設立のために行われたものでした。虎次郎はただちに作品の写真とともに手紙を送り、購入資金の送金を依頼します。

当時の価格は15万フラン(現在の価値でおよそ2〜3億円に相当すると考えられます)という非常に高額でしたが、孫三郎はこれを快諾。第一次大戦後の経済的に不安定な時期であったにもかかわらず、虎次郎の審美眼と、エル・グレコ再評価の流れを見越した判断、そして二人の強い信頼関係があったからこそ、この貴重な作品の購入が実現したのです。

なお、日本に現存するエル・グレコの作品は、この《受胎告知》と、国立西洋美術館所蔵の《十字架のキリスト》の二点のみです。

児島虎次郎がエル・グレコの《受胎告知》を購入した画廊です。2019年に閉店しました。

その購入意図

《受胎告知》が購入された当時の日本では、印象派や後期印象派の作品が主に紹介され、それを模倣する若い画家が多く見られました。虎次郎は生前、「ゴッホが流行れば誰も彼もゴッホと騒ぎ、タゴールが流行ればタゴールと騒ぐ」と語り、日本の若い画家たちに独自の主義や視点が欠けていることを懸念していました。彼は、かつて師であったエミール・クラウスからの教えを思い返し、「ただ模倣するだけでは、そこに日本の何物もない」と感じていたのです。

近代美術作品が中心のコレクションに、あえてエル・グレコの《受胎告知》という16世紀の宗教画を加えたのは、虎次郎が西洋美術の歴史的な厚みと精神性を示そうとしたからではないでしょうか。彼は若い日本の画家たちに、ただ目新しさを追うのではなく、自らの眼で美を見出し、独自の道を切り開いてほしいと願っていたのかもしれません。

あの岸田劉生もゴッホ風の絵を描いていました。

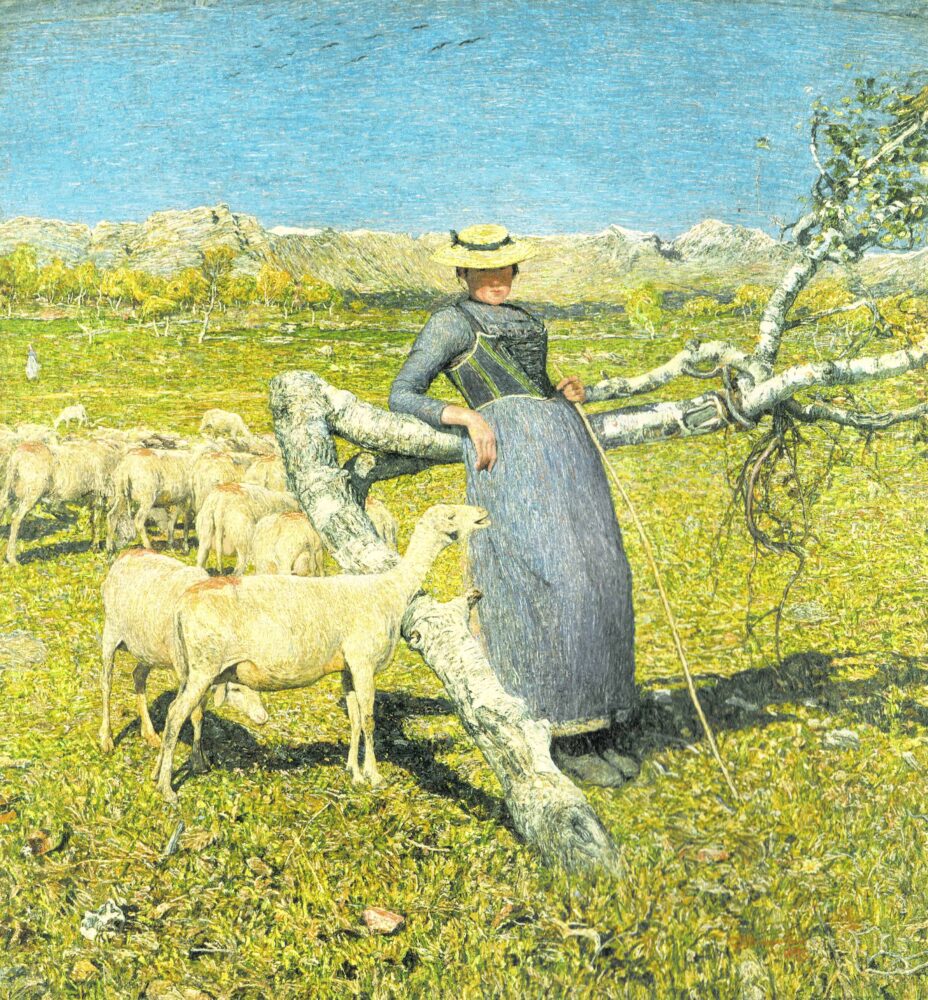

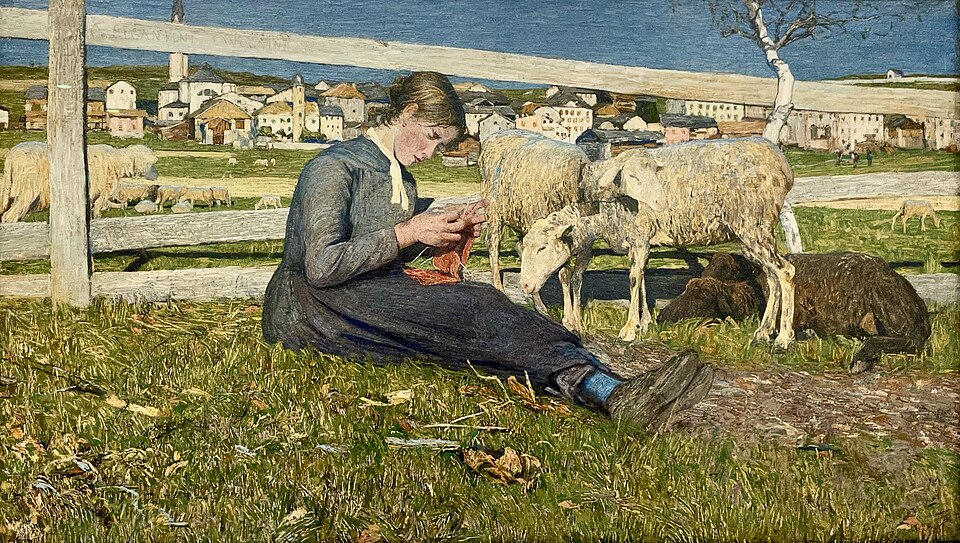

ジョヴァンニ・セガンティーニ

《アルプスの真昼》(1892年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ジョヴァンニ・セガンティーニは、アルプスの風景を描いた作品で知られるイタリアの画家です。《アルプスの真昼》もその代表作のひとつであり、エル・グレコの《受胎告知》と同様に、児島虎次郎が三度目のヨーロッパ留学中に購入した作品です。虎次郎はこの作品を手に入れた際、「セガンティーニは良い絵であった。苦労しただけの甲斐はあった」と記しています。

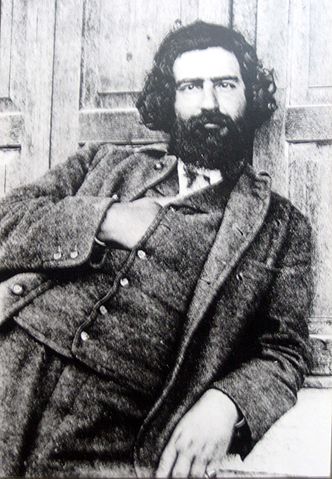

セガンティーニという画家

セガンティーニはイタリアのトレンティーノ地方(当時はオーストリア領)に生まれましたが、幼少期に国籍を失い、その後も無国籍のまま生涯を送りました。20代半ばには画家として成功を収め、アムステルダム万国博覧会で金賞を受賞。さらに、1890年のブリュッセルで開催された展覧会では、セザンヌやゴーギャン、ファン・ゴッホらと並んで作品が展示されるなど、国際的にも高く評価されました。

しかし、華々しい実績とは裏腹に生活は不安定で、1886年には経済的困難からスイスの山岳地帯グラウビュンデン州へ移住。1894年まで家族とともにこの地で暮らします。《アルプスの真昼》は、この時期に描かれた作品です。

《編み物をする娘》(1888年、チューリッヒ美術館蔵)

作品の特徴と技法

《アルプスの真昼》は、セガンティーニが印象派と同様に「筆触分割(ディヴィジョニズム)」の技法を用いて描いた作品です。ただし、フランスの印象派とは異なり、彼の風景画は輪郭がはっきりしており、遠くの山々まで明瞭に描写されています。これは、彼が暮らしていた高地特有の澄んだ空気や光の特性を反映していると考えられます。

また、セガンティーニの筆致は、フランスの点描(ジョルジュ・スーラに代表される技法)とは異なり、「線状」に絵具を重ねるのが特徴です。まるで古典的なテンペラ画に見られるようなハッチングのような線を用い、色を混ぜ合わせることなく鮮やかさを保ちつつ、形態をくっきりと表現しています。

このような技法を用いたイタリアの画家たちは「ディヴィジョニスト」と呼ばれ、フランス印象派とはまた異なる方向で美術を発展させていきました。

『太陽』(1904年、ローマ国立近代美術館蔵)

見どころと魅力

ディヴィジョニズムは日本ではあまり知られていませんが、印象派とは異なる視点から風景や光を捉えたその表現には、独自の魅力があります。特にセガンティーニの作品は、その緻密な筆致と静謐な世界観が特徴的です。

《アルプスの真昼》では、セガンティーニの丁寧な描き込みが画面の隅々まで施され、まるで空気や光までも写し取ったかのような臨場感を与えてくれます。大原美術館を訪れる際には、ぜひこの作品の前で立ち止まり、細部に宿る美しさと、セガンティーニの絵画世界にじっくりと触れてみてください。

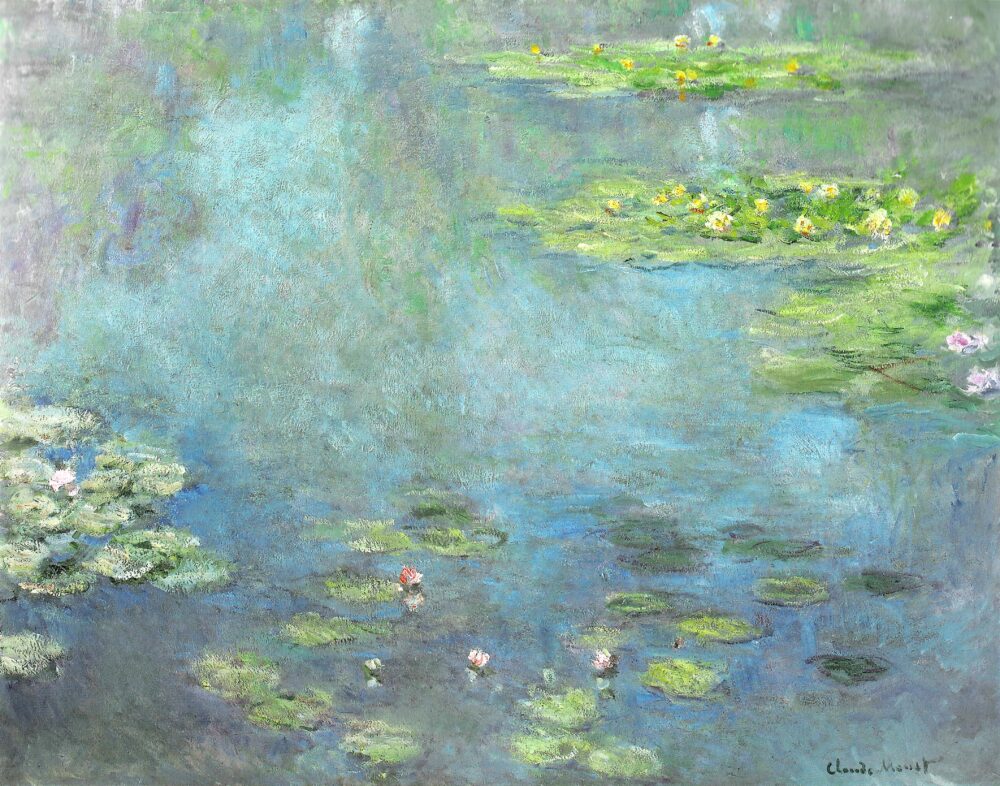

クロード・モネ

《睡蓮》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠クロード・モネは、1883年にパリ北西部のジヴェルニーという村に移り住み、亡くなるまでこの地を拠点に制作を続けました。やがて彼は自宅の隣に「水の庭」と呼ばれる庭園を造り、池に浮かぶ睡蓮の花を主題とした連作に取り組むようになります。晩年にかけて、モネはこの睡蓮の連作に生涯をかけて取り組み続けました。

本作《睡蓮》は、いわゆる連作の第2期にあたるもので、池に浮かぶ睡蓮の花と静かな水面が印象的に描かれています。初期の作品では、池にかかる太鼓橋など構造物が主題として描かれることが多く見られましたが、この時期になるとモネは視点を変え、水面そのものをクローズアップするようになります。

タイトルこそ「睡蓮」ですが、モネが本当に注目したのは水面に映り込む空や木々の色彩であり、時間帯や天候によって刻々と変化する光と色の移ろいでした。画面上部には青空と周囲の緑が映り、下部には透き通る水中の様子までもが捉えられています。その画面はまるで、視線が水面を漂うような浮遊感を与えてくれます。

ちなみに、当時のモネは売れっ子の画家で、決まった画廊を通してでしか作品を売りませんでしたが、児島虎次郎が日本の牡丹の苗を贈り物に懸命に説得したことから、本作品の購入が決まったとされています。

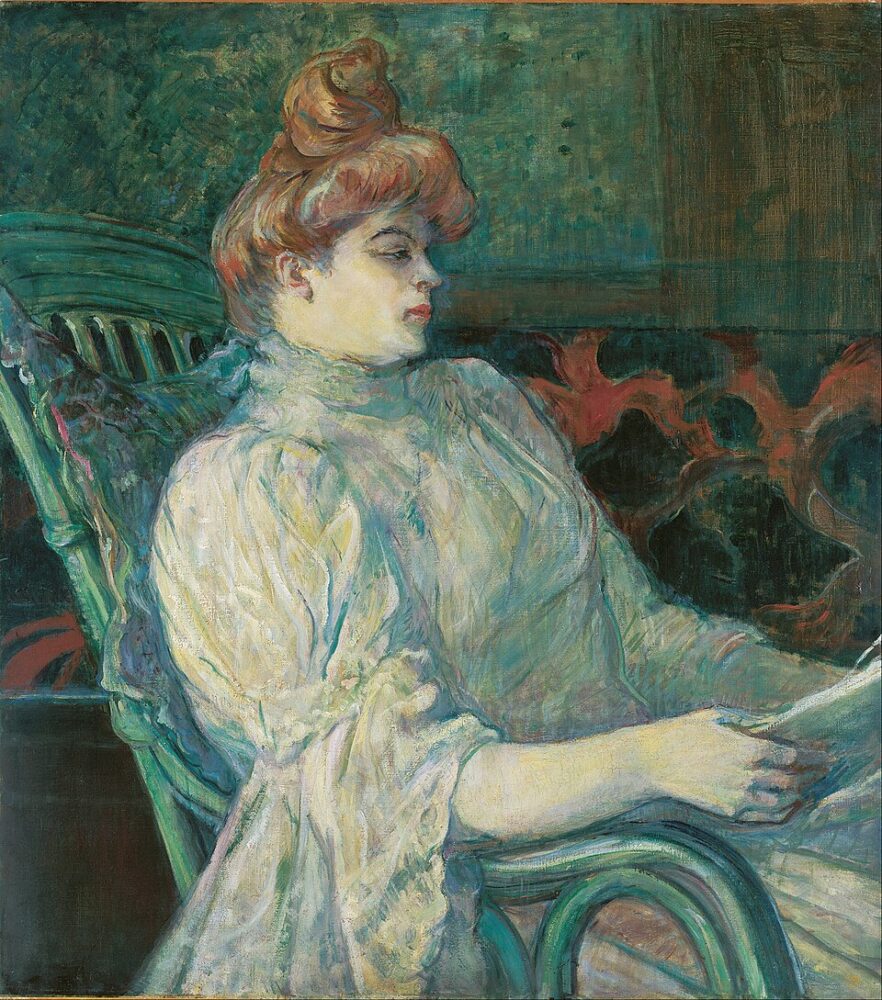

トゥルーズ=ロートレック

《マルトX夫人—ボルドー》(1900年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

トゥールーズ=ロートレックは、19世紀末のフランスで活躍した画家・版画家であり、ベル・エポック(良き時代)と呼ばれる華やかな時代のパリの夜の世界を描いたことで知られています。

日本ではロートレックのポスター作品が紹介されることが多いですが、油彩画においても本作のような優れた作品を多数残しました。

《マルトX夫人—ボルドー》は、彼が最晩年に滞在していたボルドー地方で描かれた油彩画の一つです。ポスター作品では、大胆なデフォルメと賑やかな場面構成が印象的ですが、本作では、読み物を手にしながら虚空を見つめる女性の、静けさに満ちたひとときが描かれています。

モデルの個性や内面を巧みに引き出すロートレックの優れたデッサン力は健在であり、さらに、ポスターでは見られない繊細な光の描写や、油絵具ならではの色彩の響き合いも印象的です。ロートレックの静謐なまなざしがうかがえる、晩年の傑作といえるでしょう。

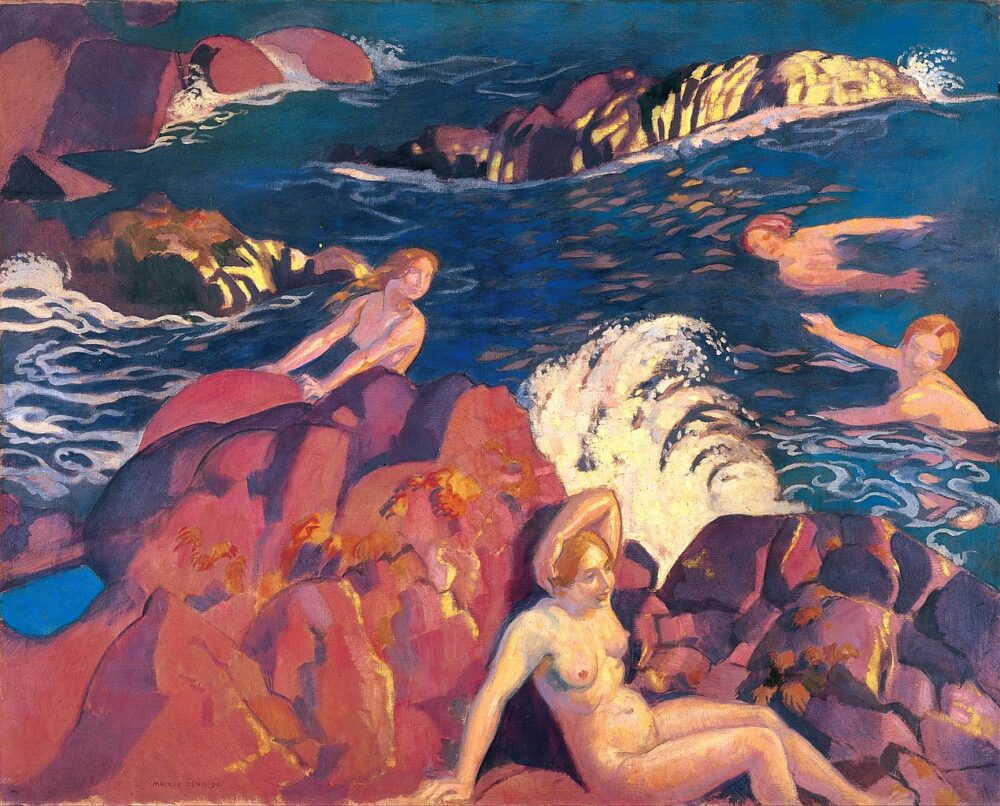

モーリス・ドニ

《波》(1916年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モーリス・ドニは、ナビ派を代表するフランスの画家です。ナビ派は、印象派に続く世代の画家たちによるグループで、平面的で装飾的な画風が特徴です。印象派の画家たちが自然の光や一瞬の印象を忠実に描こうとしたのに対し、ナビ派は絵画を「目に見える世界」の再現ではなく、色と形の構成による美しさとしてとらえた点に違いがあります。

本作《波》は、ドニがブルターニュ地方のペロス=ギレック海岸で、海水浴を楽しむ女性たちを描いた作品です。印象派と同様に屋外の風景をテーマにしていますが、自然光の再現よりも、色面や構図に重きが置かれています。岩のピンクと海の青の対比が印象的で、人物のたたずまいからはどこか神話的・宗教的な雰囲気が漂います。

当時の美術界では、フォーヴィスムや表現主義などによって絵画は次第に抽象化の道を進んでいましたが、ドニはあえて古典的な秩序や精神性に価値を見出し、そうした要素を近代絵画の中に再統合しようとしました。その姿勢は時代の潮流に逆らうものでありながら、「近代絵画に根ざした古典絵画」として、むしろ独自の革新性を示しています。

本作は1920年、児島虎次郎の二度目の留学中に、ドニ本人を訪ねて直接購入されたものです。虎次郎の日記には、ドニのアトリエについて「作品はほとんどなし」と記されており、この作品が画家自身にとって特別な一点だった可能性もあります。

アンリ・ル・シダネル

《夕暮の小卓》(1921年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

アンリ・ル・シダネルは、アンティミズムの画家として知られ、神秘的な夕暮れの風景画で高い評価を受けています。

本作《夕暮の小卓》もその一例で、フランスのヌムールにあるロワン運河沿いの路地を描いた作品です。日が沈んだ後という、一般には絵画のモチーフとしては難しい時間帯の情景を、穏やかな寒色系の色彩で見事に表現しています。唯一、黄色で描かれた家の灯りだけが温かく浮かび上がり、静けさの中に人の営みを感じさせる印象的なアクセントとなっています。

シダネルの特徴である神秘的で静謐な画風は、新印象派の影響を受けた点描技法による、繊細な色調の変化に支えられています。しかし、彼の作品をより詩的なものにしているのは、あえて「人物を描かない」という姿勢です。画面に登場するのは、誰かが残していった椅子や食器、灯された灯りといった、人の存在を暗示するモチーフだけ。そこに漂うのは、人の不在ゆえの静寂と、これから始まるであろう物語への穏やかな予感です。

画像:by Calips

児島虎次郎

《里の水車》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

本作《里の水車》は、児島虎次郎が東京美術学校に在籍していた頃、「勧業博覧会美術展」に出品した作品です。

虎次郎はこの作品を描くために、故郷・岡山県成羽へ帰郷し、村の水車小屋でひと休みする母子と娘をモデルに制作しました。先に紹介した『和服を着たベルギーの少女』と比べると、その画風の違いに驚かされます。

虎次郎の留学以前の作品には、高梁市成羽美術館に所蔵されている《登校》(1906年)など、日常の何気ない情景を丁寧に描いたものが多く見られます。これらの作品には、自然な光の表現や、素朴な人々の暮らしへの温かいまなざしが感じられます。

また、本作が描かれた当時の日本は、日露戦争後の不況のただ中にありました。質素な着物を身にまとい、米搗きの合間に授乳する母親の姿には、慎ましく生きる人々のたくましさや美徳を描き出そうとする虎次郎の想いが込められているのかもしれません。

《登校》1906年

高梁市成羽美術館の記事

児島虎次郎

《和服を着たベルギーの少女(小さな隣人)》(1912年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

本作《和服を着たベルギーの少女(小さな隣人)》は、児島虎次郎が前年に発表した《和服を着たベルギーの少女》の流れを汲む作品です。モデルの少女は、顔立ちや雰囲気から見て前作と同じ人物と考えられます。

画面全体を包むやわらかなピンク色が印象的で、ソファに腰かける少女のあどけなさをやさしく引き立てています。背景の色合いと、少女がまとう着物の花模様とが絶妙に響き合い、画面に豊かな統一感と親密さをもたらしています。1911年の前作をより洗練させ、詩情豊かに発展させた一作といえるでしょう。

なお、本作も1912年のサロン・ナショナルに出品され、見事入選を果たしました。

大原美術館の基本情報

所在地:岡山県倉敷市中央1丁目1−15

大原美術館別館「児島虎次郎記念館」

2025年4月にオープンした大原美術館の別館「児島虎次郎記念館」では、画家・児島虎次郎の作品をはじめ、彼が海外で収集した古代エジプトや西アジアの美術品が展示されています。大原美術館本館にも虎次郎の作品は所蔵・展示されていますが、本館ではすべてを紹介しきれないため、この別館ではそれらを補完する形で、より多くの作品や資料に触れることができます。

記念館の建物は、1922年に建てられ、2016年まで中国銀行倉敷本町出張所として使用されていた歴史ある建築です。レトロな外観と重厚な造りを活かしつつ、内部は展示空間として丁寧に改装されており、建築としての見応えもあります。

大原美術館から徒歩わずか2分の距離にあり、本館の入館チケットがあれば追加料金なしで見学できます。児島虎次郎の歩みと功績にじっくり触れられる空間として、倉敷美観地区を訪れる際にはぜひ立ち寄ってみてください。

参考文献

・松岡智子著「児島虎次郎研究」中央公論美術出版 2004年11月25日発行

・松岡智子 時任英人 編著「児島虎次郎」山陽新聞社出版 1999年5月28日発行

・ベアト・シュトゥッツァー、ローランド・ヴェスペ監修 末吉雄二訳「セガンティーニ<アート・ライブラリー Bis> 西村書店 2011年3月20日発行

コメント