「長崎県美術館」は、2005年4月に開館したスタイリッシュな美術館。長崎市の「水辺の森公園」内にあり、海風が気持ちよく吹き抜ける気持ちのいい場所にあります。設計を手がけたのは、世界的建築家の隈研吾氏。運河をまたいで建てられた2つの棟が、2階のガラス張りの回廊でつながっていているのが印象的です。

この回廊にはおしゃれなカフェもあり、美術鑑賞の合間に、運河や長崎の街並みを眺めながらほっとひと息。さらに屋上には芝生が広がり、彫刻作品が展示された開放的なスペースが。美術館の内外どちらからも自由に出入りできるので、ふらっと立ち寄って、長崎港や稲佐山を見渡すのもおすすめです。

長崎県美術館とスペイン美術

この美術館の見どころのひとつが、スペイン美術のコレクション。それもそのはず、ここには外交官・須磨弥吉郎(すま やきちろう)氏が集めたコレクションを中心に、アジア屈指のスペイン美術が収蔵されているんです。

須磨コレクション

須磨弥吉郎は戦前の外交官で、スペイン駐在の特命全権公使などを歴任した人物。外務省や内閣情報部でも要職を務め、政界の中心にいた人でもあります(なんと「スパイだった」という説も…)。

そんな須磨氏、実は美術愛好家でもあり、スペイン滞在中にその魅力にすっかりハマってしまいます。そして集めた美術品の数はなんと1700点以上! 絵画はもちろん、彫刻や工芸品まで幅広いジャンルの名品をコツコツ集めていたんです。

しかし戦後、須磨氏はA級戦犯として指定され、コレクションの大半を国外に持ち出せなくなってしまいます。その後、戦犯指定が解除され、長い返還交渉の末にようやく一部が日本へ戻されることに。現在、その中の501点が長崎県美術館に収蔵され、私たちが鑑賞できるようになっています。

ちなみに、残りの1200点以上はいまだスペイン国内にあるとされており、現在もその行方を探る調査が続けられているそうです。

所蔵作品紹介:スペイン美術を時代とともに

日本国内の西洋美術コレクションといえば、国立西洋美術館の松方コレクションや、大原美術館のコレクションが有名ですが、長崎県美術館のように「スペイン美術」に特化した美術館はなかなか珍しいかもしれません。

長崎県美術館では、須磨コレクションを核に、15世紀の作者不詳の宗教画から、近現代に活躍したピカソやミロといった巨匠の作品まで収蔵しており、スペイン美術の流れを通史的に鑑賞できるのも大きな魅力です。

今回は所蔵品の一部を年代順に紹介していきます。スペインの歴史を振り返りながら作品を見ていきましょう。

※所蔵作品は常設展示室で公開されていますが、展示内容はその都度入れ替えがあります。見たい作品が展示中かどうか、事前に長崎県美術館のHPでチェックしてからお出かけくださいね。→長崎県美術館HP

15世紀

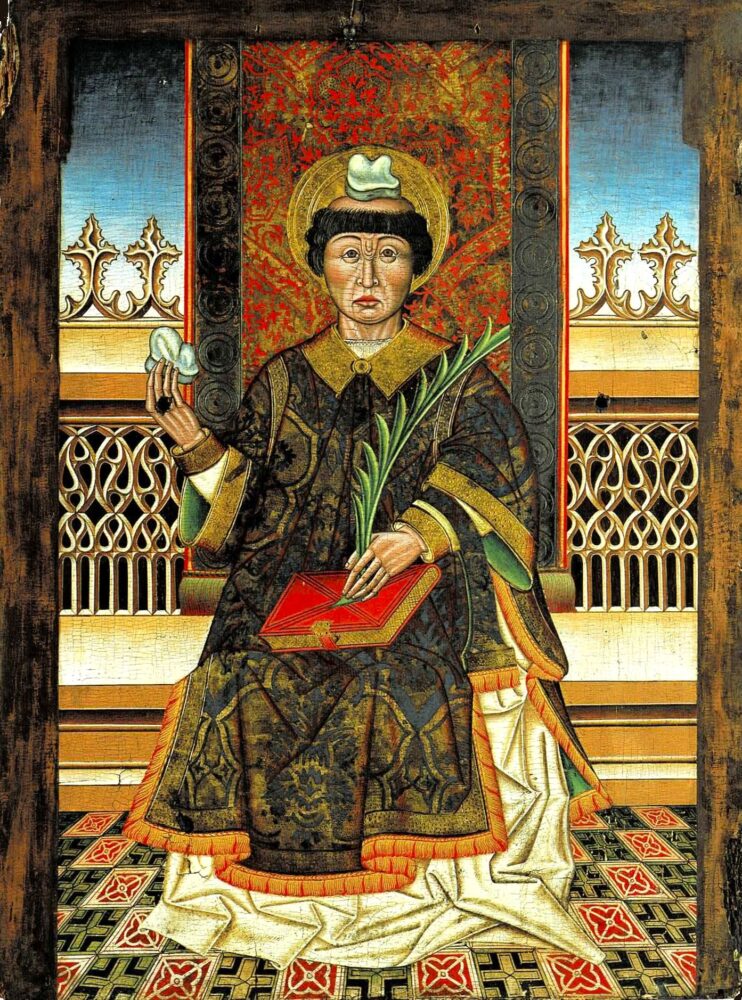

作者不詳(アラゴンあるいはカタルーニャ派)

《聖ステパノ》(15世紀末)

作品解説(クリックまたはタッチ)

キリスト教における「最初の殉教者」として知られる聖ステパノ。その最期は、新約聖書『使徒言行録』に記されており、ユダヤ教批判によって石打ちの刑に処されたとされています。そんな背景から、彼を描いた絵には「石」が象徴的に登場します。本作でも、右手に石、左手に殉教の象徴・棕櫚(ヤシの葉)を持つ姿で描かれています。

この作品が描かれたのは、15世紀末から16世紀初頭のスペイン。ちょうどこの頃、宗教画は教会の祭壇に設置する「衝立=レタブロ」の一部として描かれることが多く、信仰の対象となる聖人の生涯を伝える“ビジュアルな物語”としての役割を果たしていました。この絵も、聖ステパノの人生や殉教にまつわる場面のひとつで、もともとは両隣に別のシーンが並んでいたと考えられています。

またこの時代、スペインではフランドル地方(今のベルギーあたり)の写実的な画風が流入し、多くの画家に影響を与えていました。その影響はこの作品にもはっきり見られます。たとえば、床のパース(遠近法)や衣服の質感、顔の細やかな表情まで、リアルに描きこまれています。それまで主流だった平面的な表現から、ぐっと写実的なスタイルへと移行していったんですね。

こうした特徴を持つこの作品は、「イスパノ・フラメンコ様式」と呼ばれることもあります。スペイン独自の宗教的な感性と、フランドル絵画の技術が融合したこの様式は、当時のスペイン美術を象徴する貴重なスタイルだといえるでしょう。

16世紀

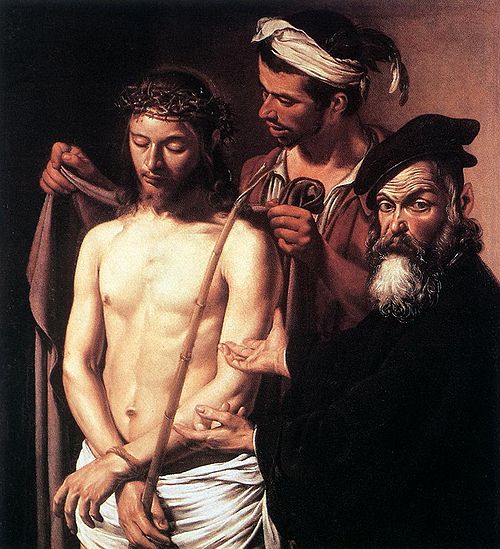

作者不詳(スペイン)

《この人を見よ》(16世紀第4四半期)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「この人を見よ」――これはラテン語で Ecce Homo(エッケ・ホモ) と言い、新約聖書の一場面を表す言葉です。由来は『ヨハネによる福音書』(19章5節)。総督ピラトが、鞭打たれ、茨(いばら)の冠をかぶせられたイエスを群衆に差し出しながら言い放った言葉です。

このフレーズは単なるセリフの一つにとどまらず、「人間の苦しみや罪、そして救いとは何か?」という問いを観る者に投げかけてきます。まさにイエスの受難の本質を象徴する、重みのあるシーンなんですね。

カラヴァッジョによる「この人を見よ( Ecce Homo)」

この場面は、古くから多くの画家たちに描かれてきた人気テーマ。本作もそのひとつですが、15世紀のものと比べると、ぐっと写実的でドラマチックな表現が目立ちます。奥行きや構図の工夫によって、人物の配置や空間の広がりがリアルに伝わってきます。

それまでの宗教画には記号的・象徴的な表現も多かったのですが、ここではイエスの表情、視線、身ぶりから、まるで人間ドラマのような“感情の動き”が感じられるんです。

制作されたのは、16世紀後半のスペイン。この時代は、いわゆる「対抗宗教改革(カウンター・リフォーメーション)」の真っ只中。カトリック教会は、信仰をより深く広めるために、人々の心に直接訴えかけるような宗教画を重視していました。キリストの受難やピエタ、聖母子など、“感情に響く”モチーフが特に多く描かれたのも、この流れからです。

この《この人を見よ》も、そんな時代の空気を色濃くまとった作品のひとつ。見る人の心に直接語りかけてくるような迫力があり、単なる信仰のシンボルというより、“観ることで信仰が始まる”ような力を持っている――そんな印象すら受けます。

17世紀

作者不詳(セビーリャ派)

《パオラの聖フランチェスコ》(17世紀後半頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

スペインが芸術の黄金期を迎えていた16世紀後半から17世紀――この時代は「黄金世紀(シグロ・デ・オロ)」と呼ばれ、エル・グレコやベラスケスなど、名だたる画家たちが次々と登場しました。とくにバロック期のスペイン絵画は、写実的な描写とドラマチックな明暗表現(いわゆるキアロスクーロ)が特徴で、宗教画に強いインパクトと深い精神性を与えていたんです。

なかでも注目すべき拠点が、南部アンダルシアの都市セビーリャ。この地では、ベラスケスをはじめ、スルバランやムリーリョといった画家たちが活躍し、「セビーリャ派」と呼ばれる独自の宗教画スタイルを築いていきました。

この《パオラの聖フランチェスコ》も、そのセビーリャ派に属する画家によるものと考えられていて、まさにこの時代・この地域らしさが詰まった一枚です。

描かれているのは、イタリアの修道士であり、ミニムス修道会の創設者でもある聖フランチェスコ・ディ・パオラ。彼は非常に禁欲的な生活を送り、多くの奇跡を起こしたと伝えられる人物です。

たとえば有名な逸話のひとつに、「外套に乗ってメッシーナ海峡を渡った」という話があります。まるで水の上を進んだかのような、まさに奇跡のようなエピソードですよね。また、愛羊のマルティネロが大工に食べられてしまったとき、炉に捨てられた骨に向かって「戻ってこい」と呼びかけ、見事に蘇らせた――なんて伝説も伝えられています。

そんな数々の奇跡が、この作品の背景にもさりげなく描かれていて、聖人としての力と深い信仰心が自然と伝わってきます。そして何より印象的なのは、そんな伝説を持つ聖フランチェスコが、前景では質素なマントをまとった修道士の姿で、静かに祈りを捧げるように描かれていること。世俗から距離を置いたそのたたずまいからは、彼ならではの気高さと深い精神性が感じられます。

こうした聖人像を視覚的にわかりやすく伝えてくれるこの作品は、当時の読み書きができなかった人々にとっても、物語や信仰の教えを“見ることで理解できる”ビジュアルメディアのような存在だったんですね。

作者不詳(スペイン)

《女と少年のいるボデゴン》(17世紀)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「ボデゴン」って、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、スペイン語の bodega(=食料貯蔵庫)が語源なんです。簡単に言えば、食べ物や飲み物、狩猟で得た獲物などが置かれた倉庫のようすを描いた静物画のこと。17世紀の前半ごろから流行し、実は貴族たちのあいだでも人気だったジャンルなんですよ。

静物画と聞くと、ついフランドルの華やかな果物やごちそうが並ぶテーブルを思い浮かべるかもしれません(※下図参照)。でもスペインのボデゴンは、それとはちょっと違います。どちらかというと、もっと質素でリアル。たとえば本作のように、獲物の皮を剥いでいる場面や、台所での素朴な食材を題材にしたものが多いんです。

この違いの背景には、スペイン独自の宗教観がありました。当時のカトリック社会では、「禁欲」や「質素倹約」が美徳とされていて、絵にもそうした精神がにじみ出ているんですね。華やかさではなく、静かに営まれる日常や労働の尊さを描くことで、観る人に“信仰的な気づき”を促すような意図があったのかもしれません。

《風景の中の静物》(17世紀)

18世紀

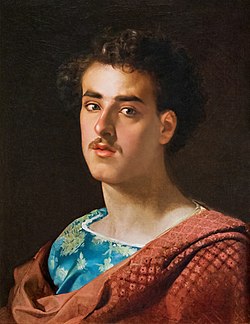

ミゲル・ハシント・メレンデス(?)

《フェリペ5世》(1708~1715年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1700年、スペイン・ハプスブルク家の最後の王カルロス2世が亡くなると、王位はフランス・ブルボン家に渡ることになります。そしてその初代国王となったのが、この肖像の主――フェリペ5世です。

フランス育ちのフェリペ5世は、宮廷文化にもフランス風の華やかさを持ち込んだことで知られています。多くのフランス人画家が宮廷に招かれ、スペイン人が王室の肖像画を手がけることは、当時としてはかなり珍しいことでした。そんななか、ミゲル・ハシント・メレンデス(Miguel Jacinto Meléndez, 1679~1734)は例外的な存在として、数少ないスペイン人宮廷画家の一人となったのです。

この作品は、フェリペ5世が20代後半から30代前半くらいの頃を描いたものとされています。肌や髪の繊細な描き込み、きらりと光る甲冑など、どこか優美で洗練された雰囲気が感じられますよね。16世紀以前の重厚な絵画に比べて、ずいぶん軽やかで明るい印象を受けるのも、フランス宮廷美術の影響が反映されているからなのかもしれません。

とはいえ、この絵にはちょっと気になるポイントも。1712年にメレンデスが描いたとされる、セラルボ美術館所蔵の《狩猟衣装を着たフェリペ5世》と顔立ちはよく似ているのですが、構図や細かい描写――とくに右手の表現などに、どこかぎこちなさが見られます。そのため、本作の《フェリペ5世》は「メレンデスの工房で描かれた作品かもしれない」という説もあるんです。

いずれにせよ、スペイン絵画がフランスの影響を受けながら変化していく、ちょうどその過渡期の空気が感じられる——そんな一枚です。

《狩猟衣装を着たフェリペ5世》(1712年)

ルイ=ミシェル・ヴァン・ローと工房

《フェルナンド6世》《王妃バルバラ》(18世紀)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらの2枚の肖像は、スペイン王フェルナンド6世と、その妃バルバラのもの。

フェルナンド6世はフェリペ5世の四男で、1746年から1759年までスペインを治めました。即位後は、海軍やインフラの整備、財政改革などに力を注ぎ、停滞していた国の立て直しに尽力しました。また、現在ではピカソやダリの名でも知られる「王立サン・フェルナンド美術アカデミー」を創設するなど、芸術振興にも積極的だったことで知られています。

ところが晩年、最愛の王妃バルバラを亡くすと精神的に不安定になり、45歳という若さでこの世を去ることになりました。国政も文化も支えた夫妻の肖像には、そんな波乱の人生の一端も感じられるようです。

この2作品は、以前は署名を根拠に、アントン・ラファエル・メングス(新古典主義の画家)によるものと考えられていました。ところがメングスがスペインの宮廷画家になったのは、王と王妃が亡くなった後のこと。そのため「それ、ちょっと時系列が合わないよね?」という疑問が出てきたのです。

現在では、マドリード王宮にあるヴァン・ロー作の『フェルナンド6世』と構図がほぼ同じであることから、この作品もルイ=ミシェル・ヴァン・ロー(Louis-Michel van Loo, 1707-1771)とその工房によるものと見なされています。

ちなみにこちらのバージョンは、マドリード王宮にある本家(?)の肖像と比べると、フェルナンド6世の顔つきがやや柔らかめ。しかし、細部の描き込みなどもしっかりしているため、単なる工房による複製であるというより、ヴァン・ロー自身が本格的に関与していた描かれた可能性が高いと考えられています。

ルイ=ミシェル・ヴァン・ロー作「フェルナンド6世の肖像画」

19世紀

フランシスコ・デ・ゴヤ

《戦争の惨禍》(1810~1820年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「最後のオールドマスターにして、最初のモダニズムの巨匠」——。

そんな言葉で語られることの多い、スペインが誇る画家フランシスコ・デ・ゴヤ(1746〜1828)。

18世紀から19世紀にかけて活躍した彼は、伝統的な宮廷画の世界に身を置きつつも、その枠を超えて社会や人間の本質を鋭く描き出す表現へと歩みを進めました。

当時のスペイン絵画といえば、宗教画や王侯貴族の肖像がメイン。美術は権威や栄光の象徴として使われるのが一般的でした。ところがゴヤは、そんな“お飾り”としての絵にとどまらず、絵画をもっと根源的な「表現の手段」へと変えていったのです。

その真骨頂が、この《戦争の惨禍》。

これは、1808年に始まったスペイン独立戦争の中での“戦争の現実”を記録した版画シリーズです。普通、戦争画というと英雄の勇姿や勝利の瞬間を描くものですが、ゴヤの視点はまったく違います。

彼が描いたのは、栄光の裏に隠された、むごたらしい暴力の連鎖。そして命を奪われる市民たちの痛ましい姿でした。

ここに掲載しているのは比較的穏やかな場面ですが、シリーズの中には「ちょっとこれは直視できないかも…」というレベルの衝撃的な描写も少なくありません。銃殺刑の場面や死体の山…それらはすべて、戦争の“もう一つの顔”を突きつけてきます。

興味深いのは、この作品群がゴヤの生前には一切発表されなかったこと。

なぜなら、敵国フランスだけでなく、戦後に王政復古したブルボン朝への痛烈な批判も込められていたからです。言ってしまえば、かなり“危険な”作品だったわけですね。結局、《戦争の惨禍》が初めて公開されたのはゴヤの死後、1863年のことでした。

それから約160年が経った今でも、この作品の力は色あせることがありません。

《戦争の惨禍》は、戦争の英雄譚や後日の教訓的なことを語ったものではありません。その本質を真っ向から告発する芸術です。痛みや怒り、絶望までもを作品に昇華させたゴヤのまなざしは、現代に生きる私たちにも大きな問いを投げかけてきます。

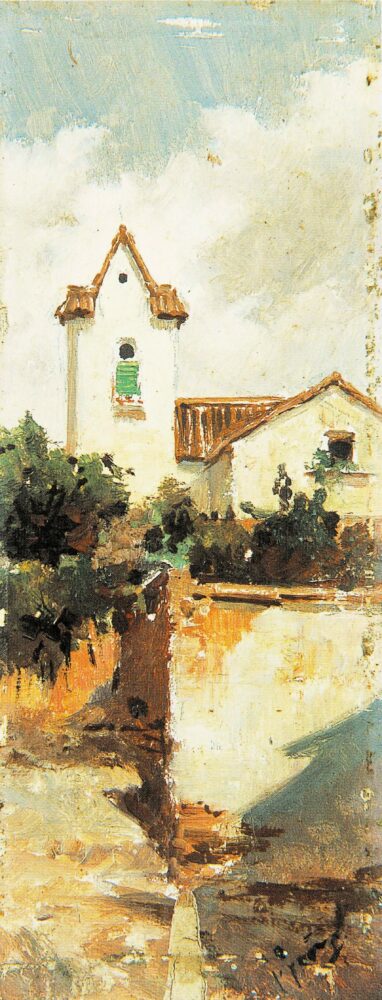

マリアノ・フォルトゥーニ

《風景》(19世紀後半)

作品解説(クリックまたはタッチ)

19世紀前半に登場したフランシスコ・デ・ゴヤの革新的な絵画スタイルは、後のスペイン絵画に大きな影響を与えました。そしてその流れを受けて、伝統的なアカデミー絵画とは異なる、ロマン主義的な作風が芽生えていきます。その中心人物のひとりが、マリアノ・フォルトゥーニです。

フォルトゥーニといえば、異国情緒あふれるオリエンタリズムの作品で知られていますが、実は風景画でもその才能を存分に発揮しています。本作もその一つ。手のひらサイズほどの小さなキャンバスに、陽光に包まれた街角のひとコマが繊細に描かれています。

18世紀までのスペイン絵画といえば、宗教画や王侯貴族向けの歴史画が主流で、風景画は「格下」とされていました。でも、19世紀に入ってロマン主義が台頭してくると、自然そのものに価値を見出す風潮が広まり、風景画も次第に評価されるようになっていきます。フォルトゥーニもそうした時代の流れの中で、風景というジャンルに新たな魅力を吹き込んだ画家のひとりでした。

この《風景》は、フォルトゥーニがスペイン南部のグラナダに滞在していた1870年頃に描かれたと考えられています。空が広く取られた構図と、軽やかなタッチで描かれた建物。下地を活かした薄塗りの表現が、何気ない街角の空気感や光の移ろいをやさしく伝えてくれます。

ざっくりとした筆使いには、当時のフランス印象派にも通じる感性が感じられますが、この縦長の画面構成や、空の広がりを意識した視点からは、単なる風景スケッチ以上の詩情がにじんでいます。初めて訪れた場所だったのか、それとも思い入れのある町だったのか…。詳細はわかりませんが、キャンバス越しにフォルトゥーニの親しみや愛情がふわりと伝わってくるようです。

日常の中の美しさをそっとすくい取るような、静かで詩的な一枚。小さいながらも、心に残る風景画です。

20世紀

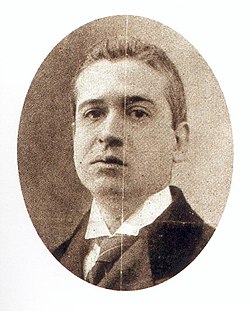

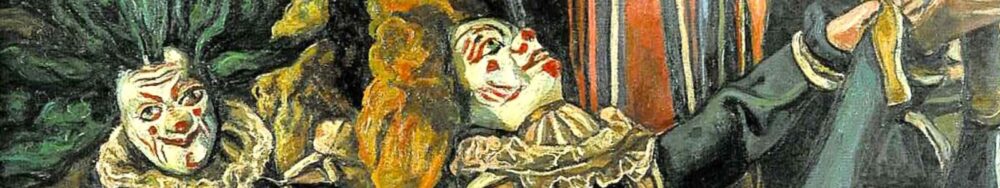

ホセ・グティエレス・ソラーナ

《軽業師たち》(1930年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

20世紀に入ると、スペインの美術界も一気に多様化していきます。ピカソやダリといった巨匠たちがパリで前衛的な動きを見せる一方、スペイン国内では、より内省的で独自の世界観を追求する画家たちもいました。そのひとりが、ホセ・グティエレス・ソラーナです。

この《軽業師たち》は、サーカスの一場面を描いたと思われる作品。背景のストライプ模様や衣装の華やかさからは、にぎやかな雰囲気を連想しますが、実際に描かれているのは、どこか影のある人物たち。無表情で、淡々と芸をこなしているその姿からは、明るさよりも不穏な静けさが漂ってきます。

ソラーナの作品には、こうした“にせものの人間”を思わせるモチーフがよく登場します。蝋人形のような顔つき、仮面をつけたような無機質な表情──この作品もまさにその特徴がよく表れています。人物たちは、生きているはずなのにどこか人間らしさを感じさせず、見ている側に妙なざわつきを残します。

ソラーナがなぜこうした作風を選んだのか、はっきりとした答えはありません。ただ、1930年という制作年を考えると、スペイン社会が内戦前夜の不穏な空気に包まれていたことを思い出さずにはいられません。この絵の中にも、そんな時代の不安や閉塞感が無意識ににじみ出ているのかもしれません。

華やかで楽しいはずのサーカスが、なぜこんなにも静かで、怖いのか──そのギャップが、見る者に強い印象を残す一枚です。

おわりに

今回は、長崎県美術館が誇るスペイン絵画コレクションから、いくつかの作品をご紹介しました。時代順にたどっていくことで、スペイン美術がどのように変化してきたのか、少しでも感じていただけたなら嬉しいです。

バロック期以前の作品には「作者不詳」が多く見られましたが、それは裏を返せば、無名の画家でも描く機会があったほど、絵画が人々の生活に深く根付いていたということ。スペイン社会にとって、美術がいかに重要な文化であったかが伝わってきます。

宗教画が主流だった時代から、個性や社会へのまなざしを映し出す近代の作品へ──スペイン絵画は、時代の移り変わりとともに、その表現も多様に進化してきました。ゴヤに始まるロマン主義、印象派に通じる風景画、そして不安や孤独を描いたソラーナの現代絵画まで、振り返ってみると、実に豊かで奥深い流れがありましたね。

日本ではイタリア・ルネサンスやフランス近代絵画が取り上げられることが多い中、これだけまとまったスペイン絵画を見られる美術館はとても貴重です。長崎県美術館は、スペイン美術の魅力をじっくり味わえる、まさに穴場スポットといえるでしょう。

もし今回ご紹介した中で気になる作品があれば、ぜひ実際に足を運んで、じっくりその空気感を感じてみてくださいね。

美術館西にある「長崎水辺の森公園」

長崎県美術館の基本情報

所在地:長崎県長崎市出島町2−1

コメント