ダリの作品を多く収蔵する美術館!

磐梯朝日国立公園の豊かな自然に囲まれた福島県・北塩原村。

ここに、ちょっと珍しい美術館があるのをご存じですか?

その名も「諸橋近代美術館」。

1999年に開館したこの美術館は、シュルレアリスムの巨匠サルバドール・ダリの作品を数多く所蔵していることで知られています。

その数、なんと約330点!

著作権の関係で作品は紹介できませんが、ダリ好きなら一度は訪れたい場所。

幻想と現実が交わるダリの世界を、間近で体感できます。

ダリだけじゃない!選りすぐりのコレクション達

諸橋近代美術館の魅力は、ダリだけではありません。

ピサロ、シスレー、ゴッホ、ボナール、パスキン……

近代西洋絵画の名だたる巨匠たちの作品がずらりと並びます。

この記事では、その中から特に印象的な作品をいくつかご紹介。

気になる絵があれば、ぜひ現地でその空気とともに味わってみてください。

収蔵作品紹介

※展示内容は定期的に変わるので、訪れる前に公式Webサイトなどで最新情報をチェックしておくのがおすすめです。

アルフレッド・シスレー

《積み藁》(1895年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

「ミスター印象派」アルフレッド・シスレー

印象派といえばモネ、ルノワール、ピサロなど名だたる画家たちが思い浮かびますが、

その中でもシスレーは、生涯にわたって印象派の描き方を貫いた数少ない画家です。

ルノワールが古典的な表現へ、ピサロが新印象派へと変化していく中、

シスレーはひたすら“光と空気”の表現にこだわり続けました。

まさに“ミスター印象派”と呼ぶにふさわしい存在です。

シスレーの「積み藁」

「積み藁」と聞くと、まずモネの連作を思い出す方も多いでしょう。

でも実は、印象派の画家たちにとって“積み藁”は人気のテーマでした。

この《積み藁》もその一つで、シスレーが晩年を過ごしたモレ=シュル=ロワンで描かれた作品です。

青空の下、ピンクがかった積み藁と大地の色が柔らかく響き合い、

光と影がつくるコントラストが画面全体にリズムを生み出しています。

見れば見るほど奥行きがあり、ずっと眺めていたくなる一枚ですね。

そして注目したいのが「影の色」。

影は黒ではなく、透明感のある青で描かれています。

これは、印象派が得意とした「筆触分割」という技法によるもの。

グレーでぼかすのではなく、色を並べて塗り重ねることで、

光の揺らぎや空気の透明感を表現しているんです。

まさに“ザ・印象派”といえる王道の風景画。

静かな中にも光のリズムが感じられる《積み藁》を、ぜひ現地で堪能してみてください。

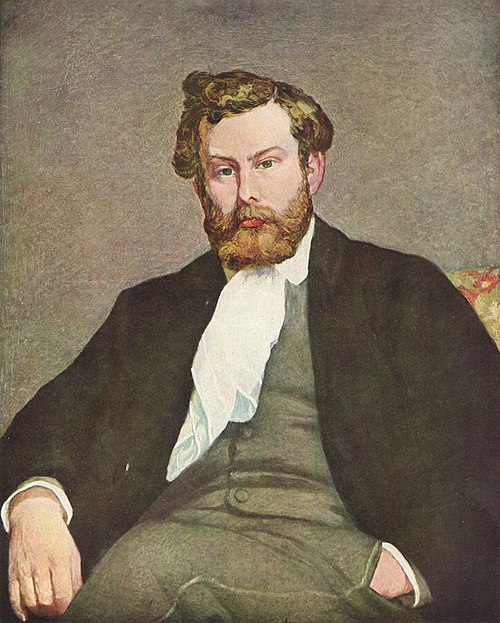

アルマン・ギョーマン

《アゲイ湾》(1910年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

知られざる印象派「ギョーマン」

印象派といえば、モネやルノワールのような柔らかい色調を思い浮かべますよね。

でも、その中でひときわ鮮やかな色を使った画家がいました。

それがアルマン・ギョーマンです。

印象派の中ではあまり知られていませんが、彼の色彩感覚はとても独特。

一部では“フォーヴィズム(野獣派)の先駆者”と呼ばれるほどです。

彼の画風が大きく変わったのは、1891年に宝くじが当選してから。

パトロンや批評家に気を使う必要がなくなり、自由を手にしたギョーマンは旅に出ます。

各地の風景を描きながら、徐々に自分だけの色を追い求めていきました。

色がぶつかり合う《アゲイ湾》

この作品の舞台、アゲイはフランス南部・エステレル地方の港町。

ギョーマンが何度も訪れたお気に入りの場所です。

この地方特有の赤い岩肌と地中海の深い青がぶつかり合う風景を、

ギョーマンは力強い筆づかいと鮮やかな色彩で描きました。

画面からは、南仏の潮風がそのまま伝わってくるよう。

筆の勢いと色のエネルギーが、キャンバスいっぱいにあふれています。

画像:by FredD

印象派の中でも異彩を放つ存在

同じ印象派でも、光の観察を貫いたシスレーと、色彩を解き放ったギョーマンではアプローチがまったく違います。

どちらも自然を描いているのに、描き手の心のあり方がまるで鏡のように映し出されていて、本当に面白い。

印象派の多様さを感じられるこの一枚、ぜひ実物で色のパワーを体感してみてください。

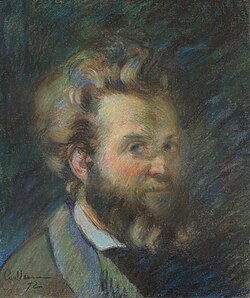

ピエール・ボナール

《水浴する女達のいる森の風景》(1899年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ピエール・ボナールは、印象派の次の世代「ナビ派」に属する画家です。

ナビ派といえば、装飾的でどこか神秘的な画風が特徴。

同じ仲間のモーリス・ドニが古典的な表現や神話的な題材を好んだのに対し、

ボナールは、日常生活の何気ない場面を描くことを得意としました。

その親しみやすい作風から「親密派(アンティミスト)」とも呼ばれています。

また、雑誌の表紙や挿絵、壁画などデザインの分野にも関心を持ち、

アートと日常をつなぐような活動をしていたのも、ナビ派の魅力です。

そんなボナールが描いた本作《水浴する女達のいる森の風景》。

女性たちの水浴姿という古くからの題材を、

ボナールはあくまで風景の一部として自然に描いているのが印象的です。

青空と森の緑の絶妙な響き合い。

柔らかな色彩の中にそっと溶け込む女性たち。

一見すると日常の一場面ですが、

色彩の重なりと筆のリズムによって、どこか夢のような神秘的な空気をまとっています。

それは単なる風景ではなく、ボナールが思い描いた“理想の風景”なのかもしれません。

ドンッと強調される主題がない分、

見る人が自由に物語を想像できる余白のある作品。

静かで優しく、でも不思議な力を感じるボナールの世界。

諸橋近代美術館を訪れたら、ぜひ立ち止まって、ゆっくり味わってみてください。

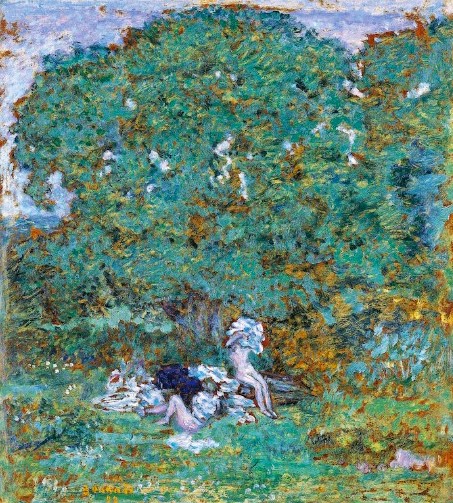

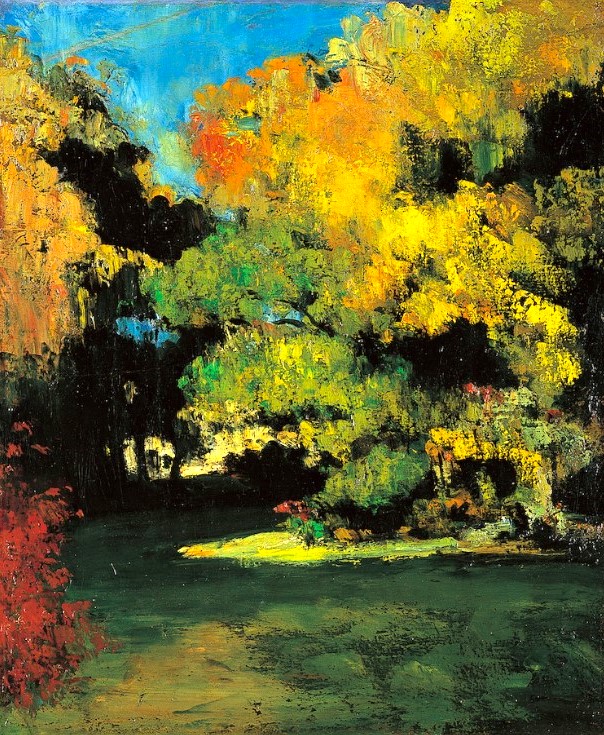

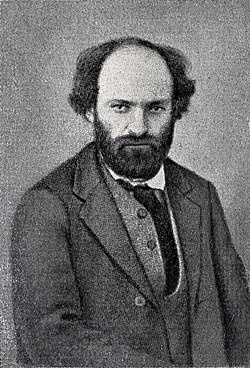

ポール・セザンヌ

《林間の空地》(1867年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ポール・セザンヌといえば、美術の教科書でもおなじみの風景画や静物画が思い浮かびますよね。

けれど、あの独特なスタイルを確立する前の若きセザンヌは、ロマン主義やリアリズムの影響を受け、重く暗い色調の作品を多く描いていました。

本作《林間の空地》(1867年)は、まさにその時代の一枚。

この頃のセザンヌは、ギュスターヴ・クールベの影響を受けて、厚塗りの技法を試していたと考えられています。

木々の葉や地面の描き方を見ると、平坦ながらランダムな厚塗りのムラがあり、上から下へこすったような跡も見られます。

これは、パレットナイフで絵具をのせたり削ったりしたときに生まれる、特徴的な絵肌。

暗い下地の上に厚く塗り重ねたり、あえて薄くこすって下地を見せたりと、試行錯誤していた様子がうかがえます。

そして何より目を引くのは、光と影のコントラスト。

後年のセザンヌの穏やかな画風とは違い、光に照らされた森の一部が、まるでスポットライトを浴びているかのよう。

風景画でありながら、どこか舞台のワンシーンのようなドラマチックさを感じさせます。

ロマン主義の情熱と、これから自分の道を模索していく若きセザンヌの姿。

その両方が垣間見える、貴重な一作です。

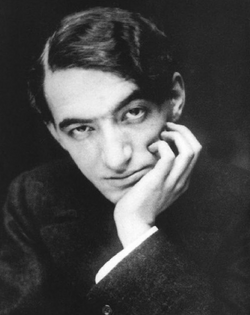

ジュール・パスキン

《帽子を持つ少女》(1924年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ジュール・パスキンは、藤田嗣治などで知られる「エコール・ド・パリ」を代表する画家の一人。

淡い色彩と流れるような線で、どこかアンニュイな雰囲気をまとった人物画を数多く残しました。

本作《帽子を持つ少女》も、そんなパスキンらしさがにじむ一枚です。

少し物憂げな表情の少女が、膝の上に帽子を抱え、うつむき加減に前を見つめています。

時間は午後、日が傾き始めたころでしょうか。

外出の支度をしているのか、それとも誰かを待っているのか——。

室内に満ちるやわらかな光と、少女の静かな仕草が、その瞬間の空気をやさしく映し出しています。

パスキンはアトリエでモデルを自由に振る舞わせ、その自然な姿を描いたといわれています。

彼にとって人物画とは、形を写すことではなく、人の“瞬間の気配”をとらえることでした。

この少女も、椅子に座りながら「まだ終わらないのかな……」と、そっと動いたのかもしれません。

パスキンはそんな一瞬の仕草や表情を逃さず、画面の中に閉じ込めたのでしょう。

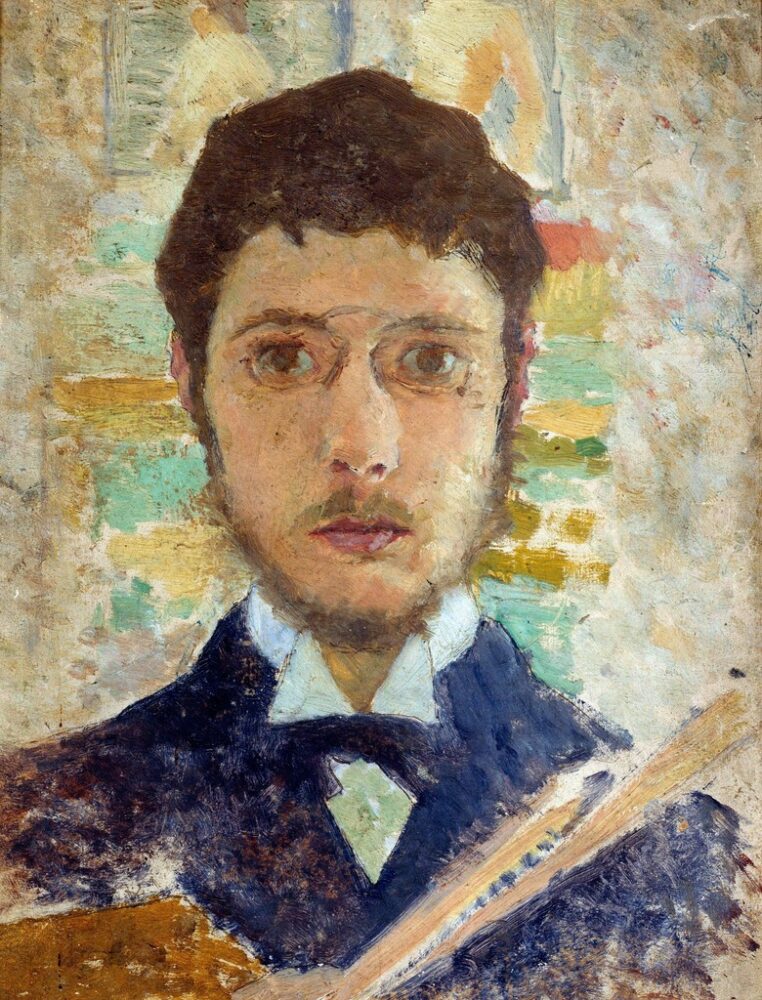

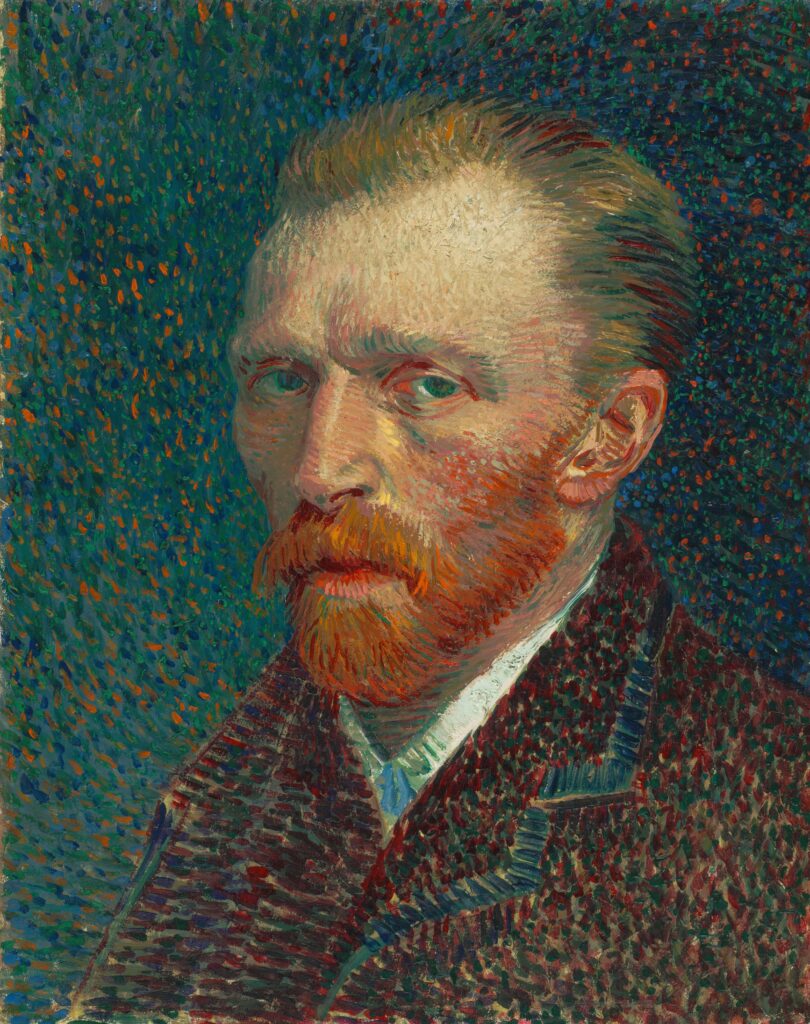

フィンセント・ファン・ゴッホ

《座る農婦》(1884~1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

“色彩の画家”になる前の、もうひとつのゴッホ

「ひまわり」や「夜のカフェ・テラス」など、鮮やかな色使いで知られるゴッホ。

でもそのキャリアの初期には、まったく正反対の“暗いトーン”の絵を描いていたことをご存じでしょうか?

聖職者の道をあきらめたゴッホは、「農民の生活を描くことこそ自分の使命だ」と信じ、画家としての第一歩を踏み出します。

1883年、両親の住むヌエネンへ移り住み、そこで働く農民たちの姿を描き続けました。

仕事をせず絵を描く息子を、村の人々は冷たい目で見ていたそうです。

それでもゴッホは諦めず、毎日のようにスケッチ帳を手に外へ出て、農民たちの姿を追いかけました。

ゴッホがこだわり続けた人物画

そんな時期に描かれたのが、この《座る農婦》。

暗い室内に静かに腰掛ける女性の姿が、淡い光に浮かび上がります。

派手な色はどこにもなく、ただ、手や顔の形に宿る温かみがじんわりと伝わってくる。

この作品からは、ゴッホがどれほど真剣に人間そのものを見つめていたかが感じられます。

彼は風景画家として知られていますが、実は早くから「人物画」に強いこだわりを持っていました。

農民の姿を描くことで、貧しくても懸命に生きる人々の美しさを伝えようとしたのです。

《ジャガイモを食べる人々》へとつながる道

この《座る農婦》の延長線上に生まれたのが、初期の代表作《ジャガイモを食べる人々》(1885年/ファン・ゴッホ美術館蔵)。

ここには、ゴッホがヌエネンで見続けた農民たちへのまなざしが結晶しています。

後にあの鮮やかな「黄色の世界」を生み出す画家が、

実は静かな暗がりの中から出発していた——その事実を知ると、ゴッホの絵がまた違って見えてきますよ。

まとめ

今回は、福島県・磐梯朝日国立公園の大自然に包まれた「諸橋近代美術館」をご紹介しました。

行ってみたくなった方も多いのではないでしょうか。

とても魅力的な美術館なのですが、ひとつだけ気をつけたいポイントがあります。

それは——アクセス。

人里から少し離れた場所にあるため、公共交通機関の便が限られています。

バスの本数も多くはないので、必ず交通手段を確認してから訪れるのがおすすめです。

また、冬季は長期休館となるため、開館スケジュールもチェックをお忘れなく。

それでも、ひとたび足を運べば、そこはまるで別世界。

森と湖に囲まれた美術館は、まるで一枚の絵の中に迷い込んだような感覚を味わえます。

庭園もどこか西洋絵画のワンシーンのようで、思わず時間を忘れて散策してしまうほどです。

そして特筆すべきは、そのコレクションの充実ぶり。

ダリ作品の収蔵数はなんと世界第4位!

さらにシスレー、セザンヌ、パスキン、ゴッホなど、近代の名だたる巨匠たちの作品を間近で堪能できます。

町中から少し離れた立地ではありますが、だからこそ味わえる静けさと特別感。

旅の目的地としてじっくり訪れる価値がある美術館です。

磐梯高原の自然と、巨匠たちの名画が織りなすひととき——

きっと心に残る、美しい時間になるはずです。

諸橋近代美術館の基本情報

所在地:福島県耶麻郡北塩原村檜原剣ケ峯1093−23

コメント