コレクション展は無料!?太っ腹な美術館!

宮崎市の中心部に広がる「宮崎県総合文化公園」の中に、緑に包まれるようにして建っているのが「宮崎県立美術館」です。県立施設として、国内外の近現代美術を中心に多彩な作品を収蔵しており、アートファンはもちろん、公園を訪れたついでにふらっと立ち寄る人も多い、親しみやすい美術館です。

特にうれしいのは、所蔵作品の一部を公開する「コレクション展」が無料で楽しめること!

シュルレアリスムの巨匠ルネ・マグリットや、点描画で知られるポール・シニャックといった海外の名だたる画家の作品が、なんと無料で鑑賞できてしまうんです。

四季折々の風景を楽しめる公園をお散歩しながら、気軽に名画と出会える——そんな贅沢な時間を過ごせるのが、宮崎県立美術館の魅力。アートに詳しくない方でも、気負わずに楽しめるスポットですよ。

所蔵作品紹介

宮崎県立美術館のコレクション数は、なんと約4,200点!

地元・宮崎ゆかりの作家から、世界的に知られる名画家まで、幅広い作品がそろっています。特に、シュルレアリスムの巨匠ルネ・マグリットや、新印象派のポール・シニャックといった海外作家の作品は、ぜひ見ておきたい名品です。

※コレクション展では作品の入れ替えが行われるため、上記の作品が常に展示されているとは限りません。展示作品の詳細については美術館のHPをご確認ください。→宮崎県立美術館HP

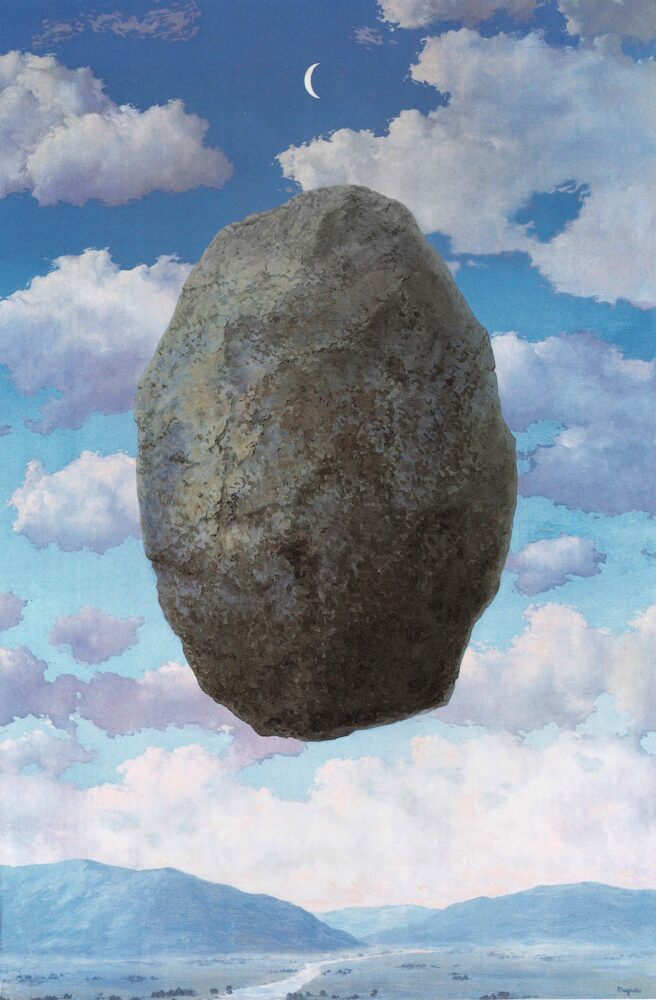

ルネ・マグリット

《現実の感覚》(1963年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ベルギー出身の画家、ルネ・マグリット(1898–1967)は、夢や無意識の世界を描いたシュルレアリスムの代表的な作家です。現実の枠を超えた不思議な構図やモチーフで知られ、「見慣れたはずの日常」を、まったく別の視点で見せてくれる名人でもあります。

そんなマグリットが手がけた代表作のひとつに、《ピレネーの城》という絵があります。巨大な石の上にお城が建ち、それが宙に浮かんでいるという幻想的な作品。実はこの絵、ニューヨークの弁護士から「オフィスの窓を隠す絵を描いてほしい」と依頼されたことがきっかけで生まれたんだそう。依頼主の「空中に浮かぶお城が見たい!」というリクエストに応える形で描かれたとか。

そして今回ご紹介する《現実の感覚》は、その《ピレネーの城》とよく似た構図を持ちながら、お城の代わりに三日月が浮かんでいるバージョンとも言える作品です。石が宙に浮いているという、現実ではあり得ない風景なのに、どこか静かで落ち着いた雰囲気を感じさせるのは、マグリットならでは。

この「浮かぶ石」は、マグリットが晩年までたびたび描いたテーマのひとつ。普通は何の個性もない「石」ですが、それが巨大になり、しかも空に浮かぶとなると、一気に神秘的で、生きているかのような存在感を持ち始めます。

“ありふれたものを、見たことのない形で提示する”

それがマグリットの魔法。

《現実の感覚》は、そんな彼の世界観を体感できる一枚です。実物を前にしたときの、あの「なんだこれは…?」という不思議な感覚を、ぜひ味わってみてください。

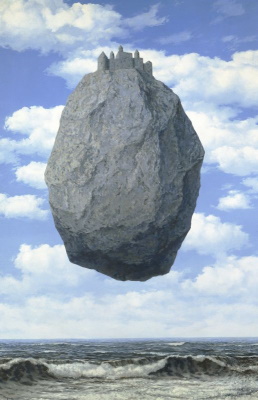

ルネ・マグリット

《白紙委任状》(1966年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

《白紙委任状》は、マグリットの晩年に描かれた小品ですが、その中には彼らしい“視覚のマジック”がしっかり詰まっています。

舞台は、静かな林の中。女性が馬に乗ってゆっくりと進んでいます。一見すると、彼女たちの身体は木の幹に隠れているように見えますが、よく見るとちょっとおかしい。あり得ない位置で風景に遮られていたり、体が分断されているようでいて、実は繋がっていたりと、だまし絵のような視覚の矛盾が潜んでいるんです。

この視覚的なズレや違和感こそが、マグリットの狙い。

彼はこの作品で、「見えていることが真実とは限らない」「見えないものにも確かな存在がある」というテーマを投げかけています。

現代を生きる私たちも、どうしても「見た目」や「パッと得られる情報」に振り回されがち。

SNSの投稿、ニュースの見出し、写真や映像に映る一瞬の印象……。でも、その奥にある“本当のこと”や“背景”を見落としてしまってはいないでしょうか。

この絵は、そんな私たちにそっと問いかけてくるようにも感じられます。

「あなたは何を“見ている”と思ってるの? 本当に見えてる?」と。

ちなみに、「白紙委任状」というちょっと意味深なタイトルについて、マグリットは「彼女(騎手)がそうすることを許すもの」と語ったそうです。

……うーん、なかなか抽象的ですが、言い換えるなら、「何を信じ、どう感じるかは、私たちの自由」ということなのかもしれません。

つまりこの作品は、“真実をどう見るか”という判断そのものを、私たち自身に委ねているのです。

難しそうに見えて、実は想像力の羽を広げてくれる作品。

マグリットの世界観がぎゅっと凝縮された、静かで不思議、でもどこか心に残る一枚です。

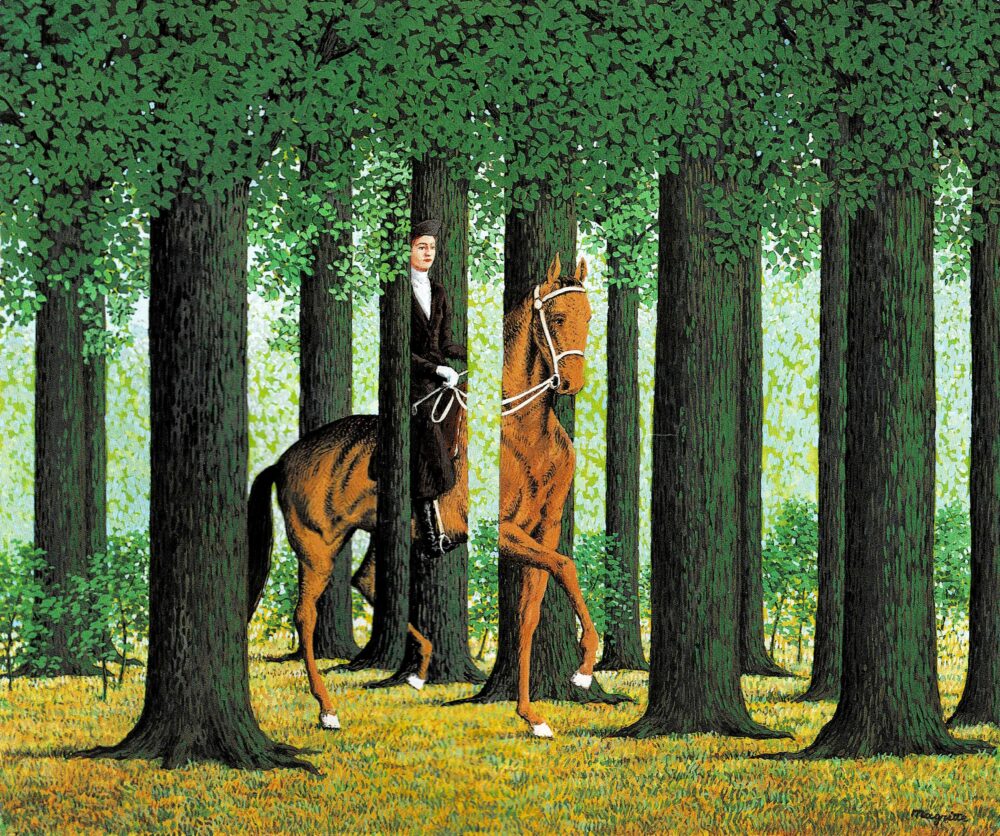

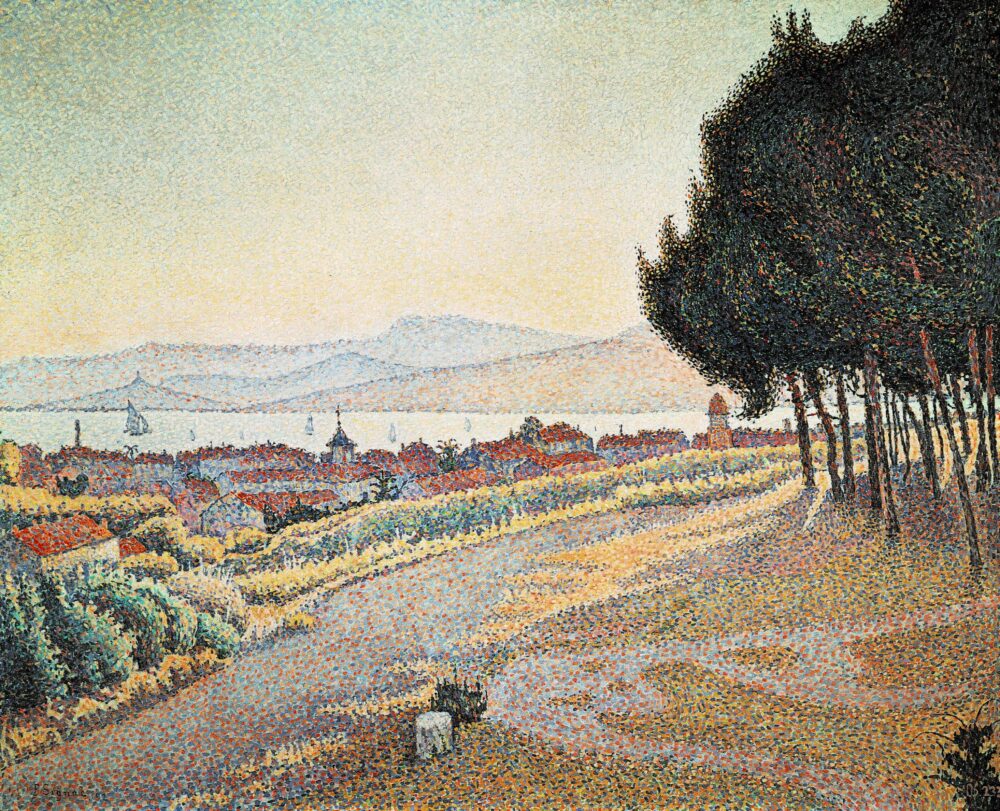

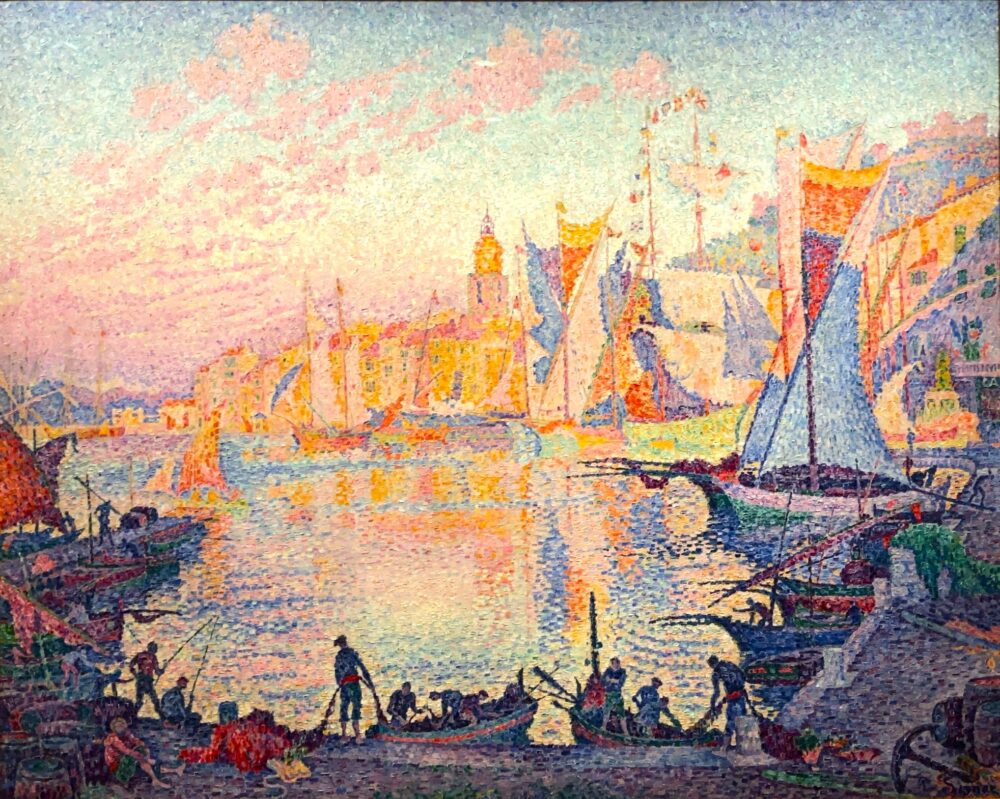

ポール・シニャック

《サン・トロペの松林》(1892年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

今でこそ高級リゾート地として知られるサン・トロペですが、シニャックがこの地を訪れていた19世紀末は、もっと静かで素朴な雰囲気の町でした。彼はこの地にすっかり魅了され、港や丘の風景をたびたび描いています。

この作品では、地中海を見下ろす丘の上からの眺めが、カラフルで生き生きと描かれています。よく見ると、木の葉や空、海のひとつひとつが細かな点で構成されているのがわかりますよね。

こうした描き方は、新印象派ならではの技法。

印象派の画家たちが“感じたまま”を自由に描いたのに対して、新印象派の画家たちは、色彩理論に基づいて「視覚的に混ざって見える色」を計算しながら、点をひとつひとつ置いていったんです。

光と影のコントラスト、そして遠くの山々との奥行き感――

それらを表現するために、点の色の組み合わせや比率が緻密に調整されているのが伝わってきます。

絵の近くで見ると、カラフルな点の集まり。

でも少し離れて見ると、柔らかな光に包まれた地中海の風景がふわっと浮かび上がってくるような感覚があります。

まるで南仏の風に吹かれているような気分にさせてくれる一枚。

シニャックが見た「サン・トロペの松林」、ぜひじっくり味わってみてください。

《サン・トロぺの港》

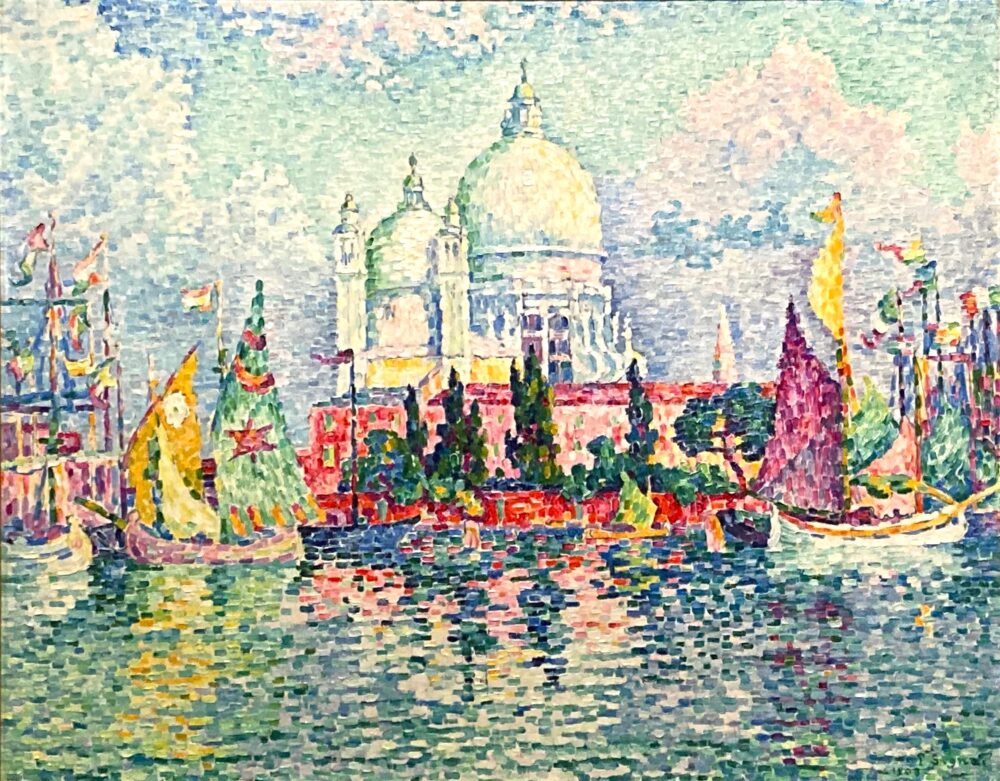

ポール・シニャック

《ヴェニス・サルーテ教会》(1908年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

画像: by kallerna

こちらは、イタリアの「水の都」ヴェネツィアを訪れたシニャックが、その象徴的な風景を描いた一枚です。画面中央に堂々と描かれているのは、バロック様式の美しい建物、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂。水辺に浮かぶように建つその姿は、まさにヴェネツィアを代表する風景のひとつです。

シニャックは大のヨット好きで、人生を通して海や港、川沿いの風景を数多く描いてきました。この作品も、その“水辺愛”が存分に発揮されていますよね。

サイズ感は、先に紹介した《サン・トロペの松林》とほぼ同じ。でも、よく見てみると……点描の大きさがまったく違うんです。

というのも、1900年代に入ってから、シニャックの筆致はそれまでの細かい点から、ぐっと大きくて大胆なタッチへと変化していきました。

この作品では、色と色が並び合って、まるでモザイク画のような雰囲気に。視覚的な“混ざり合い”というよりも、色そのものの響き合いを意識したスタイルへと進化しています。

そしてそのカラフルな色使いや構成は、のちのフォーヴィスム(野獣派)につながっていく、大きな一歩にもなっているんです。

キラキラと水面に反射する光、建物の白い壁に映える空と水の青――

シニャックが見たヴェネツィアの美しさが、画面いっぱいに広がる一枚です。

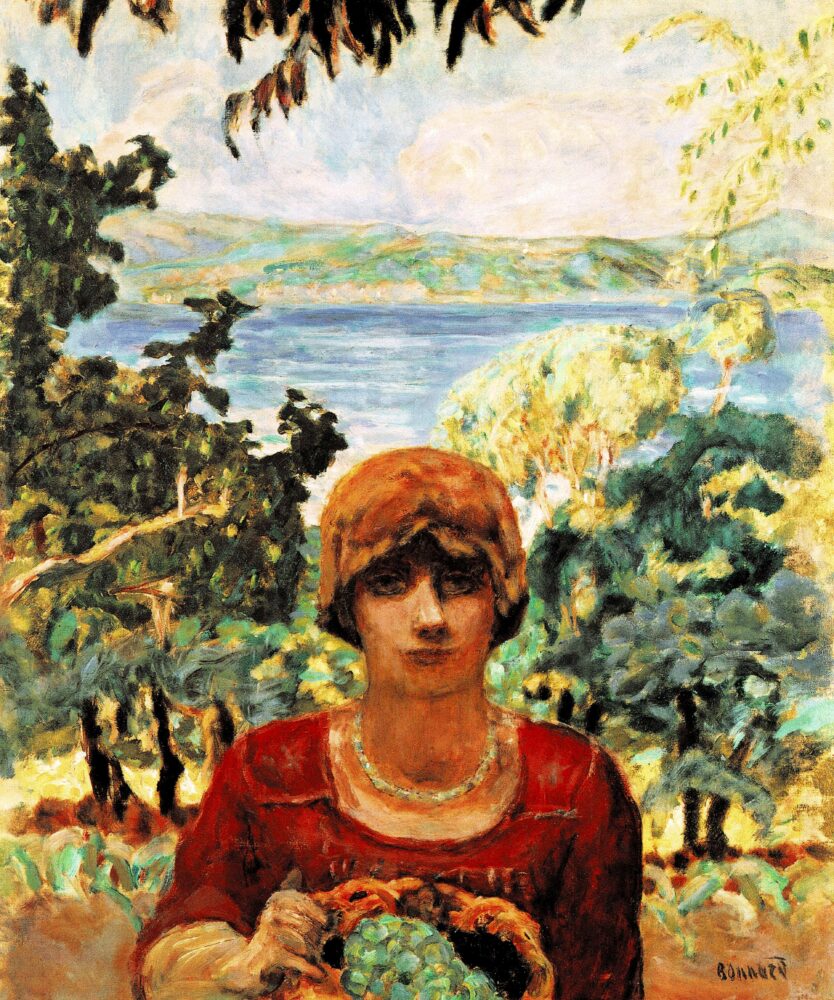

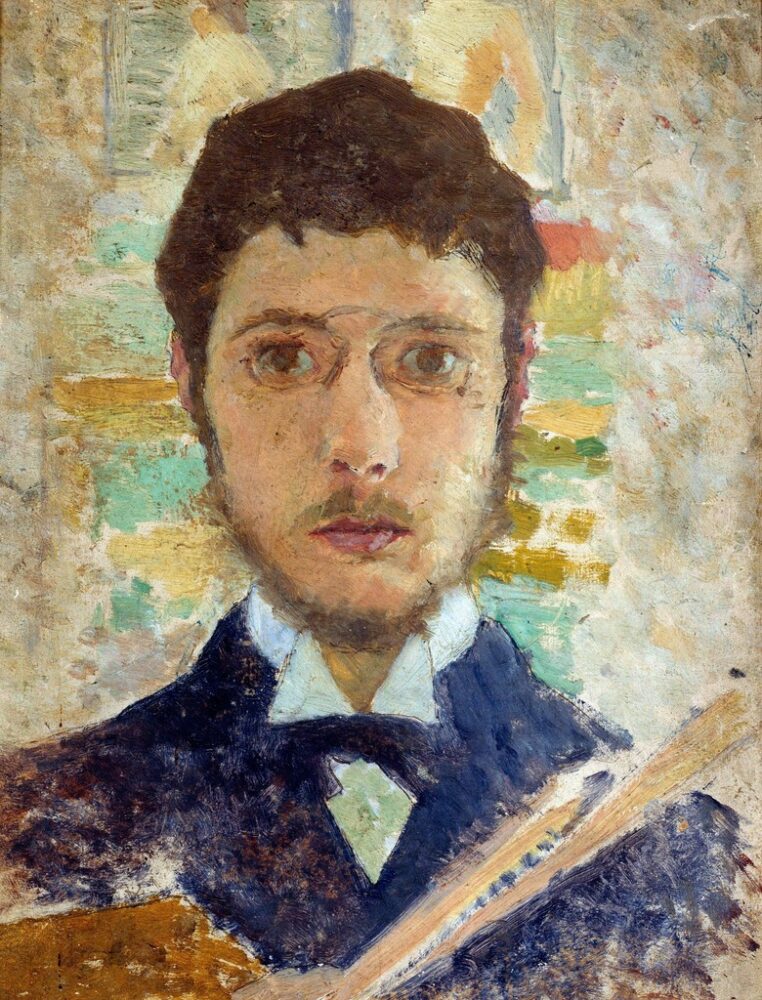

ピエール・ボナール

《葡萄を持つ女》(1911~1912年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは、ナビ派の画家ピエール・ボナールが、南フランス・サン・トロペに滞在していた時期に描いた一枚です。

ボナールといえば、浮世絵やゴーギャンの影響を受けた、装飾的でデザイン性の高い作品で知られています。もともとは室内や日常の一コマを、やわらかな色彩と平面的な構図で描くことが多かったのですが……

1900年代に入ると、次第に“自然の光”に惹かれるようになります。その転機となったのが、地中海の明るい日差しが降り注ぐサン・トロペへの滞在でした。

1911年には、なんと1年のうちに3回もサン・トロペを訪れたというボナール。その美しい光と色彩の世界に、すっかり心を奪われていたようです。

本作《葡萄を持つ女》に描かれているのは、妻のマルト夫人。逆光を浴びながら、海辺を背景にたたずむ姿が、とても静かで詩的に表現されています。

この頃、フォーヴィスムやキュビズムなど、新しい表現が次々と登場していた時代。そんな中で、ボナールは「自然光の美しさ」にじっくり向き合うという、どこか時代に逆らうような選択をしました。

でもその姿勢こそが、彼の色彩表現をさらに深めていくことになります。

静かだけれど、しみじみと心に残る——そんな“光と色の画家”としての魅力が詰まった一枚です。

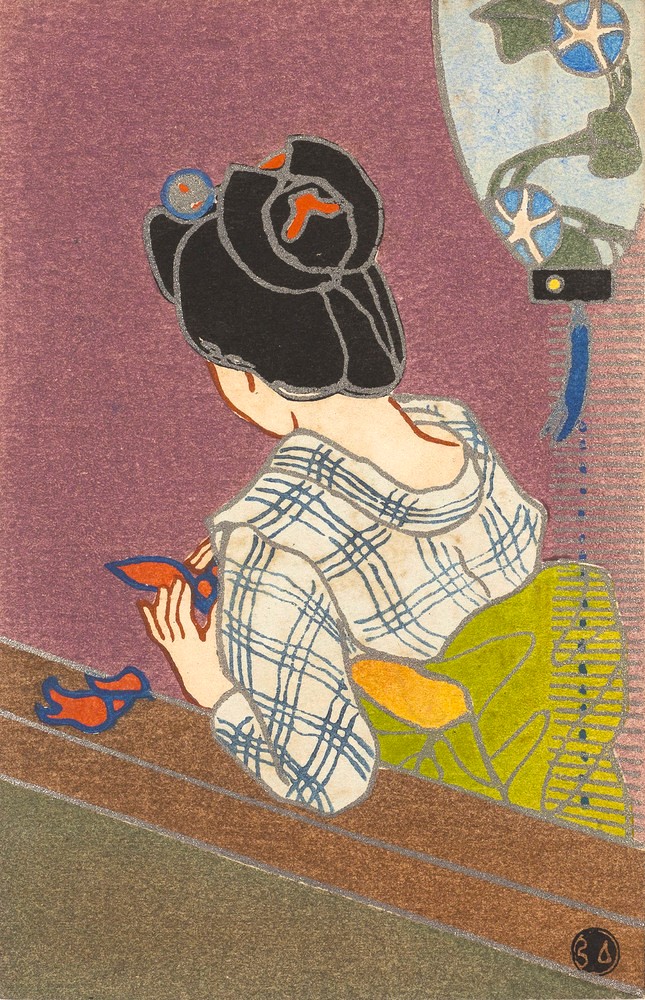

中澤 弘光

《海苔をとる娘》(1913年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは、明治から昭和にかけて活躍した洋画家・中澤弘光(なかざわ ひろみつ)の代表作のひとつです。

中澤は油絵だけでなく、雑誌の表紙や挿絵、本の装幀(そうてい)など、幅広い分野で活躍した“マルチな才能”の持ち主。とくに与謝野晶子の『新訳源氏物語』のデザインなどは、今見ても洗練されています。

旅好きだったことでも知られていて、日本各地を巡っては、その土地の風景や人々の暮らしを絵に残していました。

この《海苔をとる娘》は、静岡県・清水港の近くを訪れた際に着想を得た作品。

海辺で黙々と海苔を採る少女の姿が、静かでやさしいタッチで描かれています。

……と思いきや、よく見ると画面の中には、なんと羽衣をまとった天女の姿がふわりと浮かんでいるんです。

実はこれ、近くの三保松原に伝わる「羽衣伝説」にちなんだもの。現実の風景に、そっと神話の世界を重ね合わせるようなこの構図が、とても幻想的です。

日常の中にふと現れる“もうひとつの物語”。

そんな不思議な空気感を、印象派の柔らかな画風で見事に描き出した一枚です。

児島 虎次郎

《少女像》

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは、岡山県出身の画家・児島虎次郎(こじま とらじろう)の作品です。

児島虎次郎といえば、大原美術館のコレクションをヨーロッパで収集したことでも知られていますが、実は本人も腕の立つ洋画家でした。

ベルギーのゲントに留学した際には、ベルギー印象派を代表する画家・エミール・クラウスに師事。クラウスのもとで、光や色彩の美しさを大切にしながら、それぞれの個性を活かした絵を描くことを学びました。

虎次郎はその教えを受け、ヨーロッパの技法を取り入れながらも、日本や東アジアの風景や人物を描き続けました。

この《少女像》もそのひとつ。制昨年は不明ですが、チマチョゴリを着た少女がモデルになっていることから、1920年前後に描かれた《秋》と同時期であると想像できます。

ふんわりと光が当たる柔らかな肌の描写や、繊細な表情のとらえ方がとても印象的。

色づかいも鮮やかで、少女の静かな佇まいが、まるでそこにいるかのようなリアルさで伝わってきます。

西洋の印象派の手法を使いながら、描かれているのはアジアの少女――

まさに東洋と西洋のまなざしが交差する一枚です。

《秋》(1920年)

宮崎県立美術館の基本情報

所在地:宮崎県宮崎市船塚3丁目210

コメント