モネの最初期の「睡蓮」から、地元画家の名作まで収蔵!

鹿児島の中心部、鶴丸城跡に建つ「鹿児島市立美術館」は、1954年にオープンした歴史ある美術館です。現在の建物は1985年にリニューアルされ、落ち着いた雰囲気のなかで名作の数々を楽しめるスポットとして親しまれています。

この美術館の魅力のひとつは、地元出身の画家たちの作品が充実していること。なかでも、近代日本洋画のパイオニア・黒田清輝の代表作《アトリエ》は必見です。彼の死後、作品は鹿児島市に寄贈され、今もこの美術館で大切に展示されています。そのほかにも、鹿児島ゆかりの画家たちの作品が豊富に揃っていて、地域の美術の歩みを感じることができます。

さらに注目したいのが、西洋美術のコレクション。モネやピサロ、シスレーといった印象派の名画から、ピカソやダリ、ウォーホルなど20世紀を代表するアーティストの作品まで、バラエティ豊かに展示されています。国内外のアートを一度に楽しめる、ちょっと贅沢な美術館です。

《アトリエ》(1890年頃)

所蔵作品ピックアップ

鹿児島市立美術館には、現在およそ4,500点の美術品が収蔵されています。その中でも、油彩画はなんと約740点。ここではその中から、注目の名作をご紹介します。

※常設展示は作品を入れ替えながら展示されています。今回紹介する作品は必ずしも展示されているわけではありませんのでご注意ください。

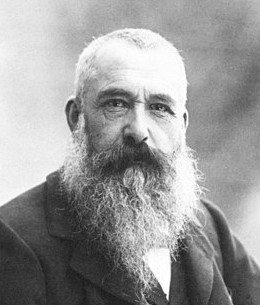

クロード・モネ

《睡蓮》(1897~1898年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠、クロード・モネは、「睡蓮」の連作で世界中のファンに愛されている画家です。彼が自宅の庭に作った「水の庭」を舞台に、なんと250点以上もの「睡蓮」を描き続けました。まさに人生をかけたテーマだったのですね。

鹿児島市立美術館が所蔵するこの《睡蓮》は、そんな連作の中でも最初期にあたる作品。池に浮かぶ睡蓮の葉と花が、静かに、そして丁寧に描かれています。

数ある《睡蓮》の中には橋を背景に配した作品もありますが、こちらは水面にぐっと視点を近づけ、花そのものにフォーカスした構図。深みのある色調の中に、ふわりと開きかけた白い花がひときわ印象的に浮かび上がります。

まるで早朝の静かな庭にたたずんでいるような、そんな静謐で穏やかな空気を感じさせてくれる一枚です。

オーギュスト・ルノワール

《バラ色の服を着たコロナ・ロマノの肖像》(1912年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モデルとなったのは、フランスの女優ガブリエル・コロナ・ロマーノ。彼女はルノワールの長男・ピエールと親しい関係にあったとも言われています。ルノワールは1912~13年頃、彼女をモデルに何点もの肖像画を描いており、この作品もそのひとつです。

緑の背景に、バラ色のドレスをまとったコロナ・ロマノ。やさしく穏やかな表情が印象的で、ふんわりとした筆づかいからは、ルノワールならではの光の表現やぬくもりが感じられます。

晩年のルノワールは、リウマチのため筆を持つことさえ困難だったとされていますが、この絵からはそんな苦しみは微塵も感じられません。むしろ、軽やかで洗練された色づかいが、女性の美しさや命の輝きをしっかりと描き出しています。

カミーユ・ピサロ

《ポントワーズのレザールの丘》(1882年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

カミーユ・ピサロは、印象派を代表する画家で、グループの中で最年長でした。その温厚な人柄から、多くの若い画家たちに慕われていました。

そんなピサロが10年ほど暮らしたのが、パリ郊外のポントワーズ。ここで彼は、のどかな丘や農地、村の風景を丁寧に描き続けました。この《ポントワーズのレザールの丘》もそのひとつ。広がる農地や可愛らしい家々が、やわらかな光に包まれていて、どこかほっとするような一枚です。

実はこの頃、ピサロのもとにはセザンヌやゴーギャンも訪れて一緒に絵を描いていたそう。特にセザンヌとはお互いに良い刺激を与え合い、画風にもその影響が見られます。

たとえば、円錐形を強調した木々や、幾何学的な面を意識した建物の描写。どこかセザンヌっぽさがありますよね。

また、ピサロならではの細かな筆づかいも見どころのひとつ。重ねられた色の粒が、風景に光の揺らぎをもたらし、画面全体が生きているような印象を与えます。このように光を緻密にとらえようとするピサロは、この後、スーラたち新印象派の“点描”のスタイルにも挑戦していきます。本作はその“前段階”といえる作品かもしれません。

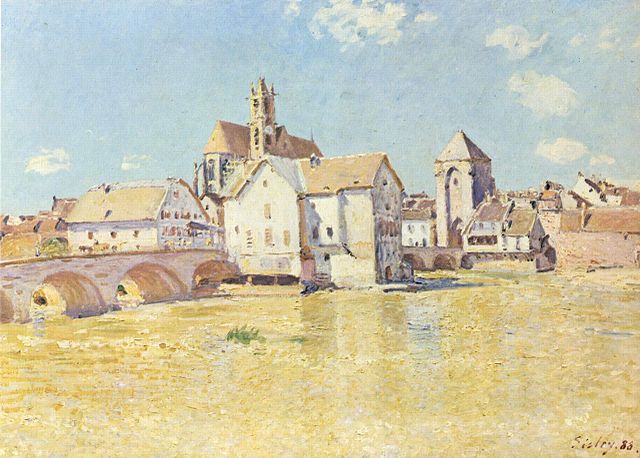

アルフレッド・シスレー

《サン・マメスのロワン河畔の風景》(1881年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

アルフレッド・シスレーは、印象派の中でも一貫して「風景画ひとすじ」の人生を歩んだ画家です。他の仲間たちが時にスタイルを変えていったのに対して、彼は生涯にわたって屋外の風景を、自然の光の中で描き続けました。現存する作品のほとんどが風景画という徹底ぶりです。

この《サン・マメスのロワン河畔の風景》は、そんなシスレーがモレ=シュル=ロワンという小さな町を拠点に制作していた頃の作品。ロワン川のほとりに広がる静かな風景が、やわらかな光とともに描かれています。空の青、木々の緑に混ざるオレンジや赤のアクセントが、控えめながらも色彩のバランスを心地よく整えていて、思わず深呼吸したくなるような画面です。

シスレーの風景画の魅力は、なんといってもその“素朴さ”と“詩情”。光のきらめきを派手に誇張することはなく、自然が見せるささやかな変化を、じっくりと見つめたまなざしで描き出しています。まるでその場に立っているような、静けさと心地よさが画面から伝わってきます。

シスレーはこのモレの地をとても気に入り、1882年には正式に移住。以降、生涯にわたってこの地の風景を描き続けました。華やかな成功には恵まれなかったかもしれませんが、彼の絵には“静かな幸福”のようなものがたしかに宿っています。

《朝の光に照らされるモレの橋》

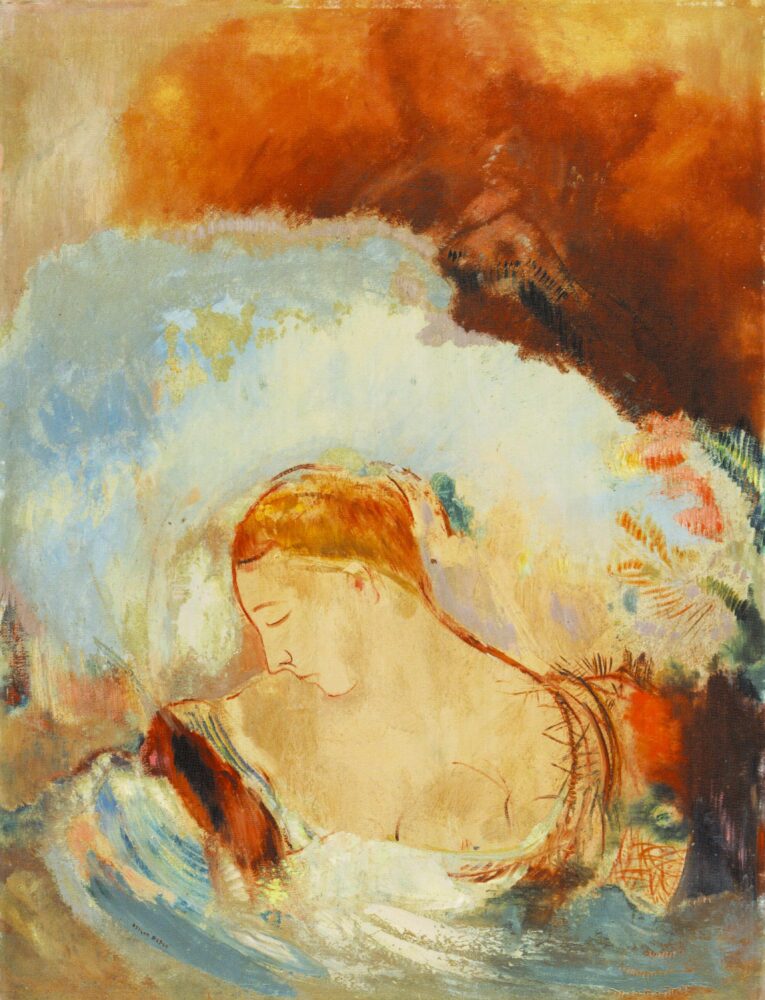

オディロン・ルドン

《オフィーリア》(1901~1909年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

シェイクスピアの名作『ハムレット』に登場するオフィーリアは、愛するハムレットに父を殺され、深い悲しみに沈んだ末に正気を失い、川へと落ちて命を落としてしまいます。その儚くも美しい最期は、多くの画家たちにインスピレーションを与えてきました。

「オフィーリア」といえばジョン・エヴァレット・ミレイによる写実的で繊細な《オフィーリア》が有名ですが、フランスでは象徴主義の画家オディロン・ルドンも、このテーマを独自の解釈で描いています。

ルドンの《オフィーリア》は、いわゆる「死の瞬間」をドラマチックに描くのではなく、夢の中のように静かで幻想的。パステルカラーで彩られた柔らかな色調の中に、目を閉じて水に身を委ねるオフィーリアの姿が浮かび上がります。その表情は、狂気というよりも、むしろ穏やかな安らぎをたたえているようです。

この「目を閉じた女性」のイメージは、ルドンがくり返し描いたテーマでもあり、岐阜県美術館に収蔵されている《眼を閉じて》とも通じる雰囲気を感じます。現実を離れ、内なる世界へと向かうまなざし――そんなルドンのまなざしが、この《オフィーリア》にも息づいています。

《眼を閉じて》

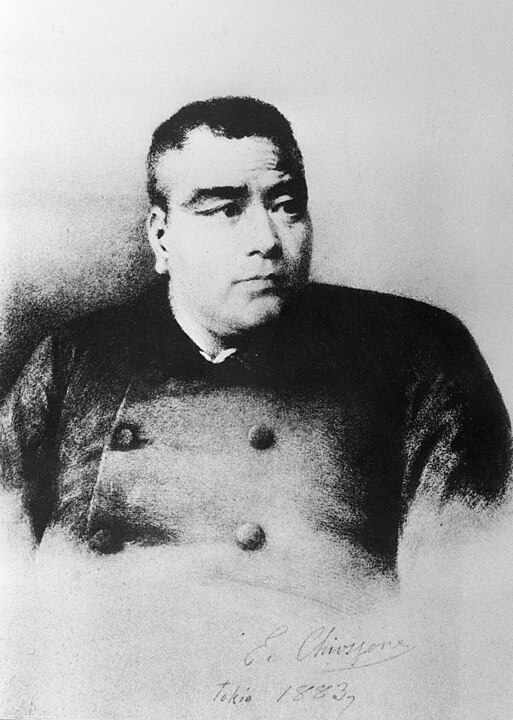

床次正精(とこなみ せいせい)

《西郷肖像》(1887年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

床次正精(とこなみ・せいせい/1842〜1897)は、薩摩藩出身の武士でありながら、司法官僚、宮内省の役人、そして画家としても活動したという、なんともユニークな経歴の持ち主です。

幼い頃から日本画に親しんでいた床次は、幕末に長崎でイギリス軍艦を視察した際、船内に飾られていた油彩画のリアルさに驚き、それをきっかけに独学で油絵を学び始めました。

そんな彼が描いたのが、この《西郷肖像》。言わずと知れた明治維新の立役者・西郷隆盛を描いたもので、なんと床次自身の記憶と、西郷をよく知る人々の証言をもとに描き上げたという作品なんです。一般的に広く知られているエドアルド・キヨッソーネの西郷像は、本人を見ずに親族の顔を参考に描かれたものでしたから、それに比べてこの絵は、実際の西郷の面影により近い肖像といえるかもしれません。

この作品の面白いところは、歴史的資料としての価値だけではありません。油絵を独学で習得した床次の画風は、写実的でありながらもどこか素朴で親しみやすく、色使いや形のデフォルメには独特の味わいがあります。その雰囲気は、まるでフランスの素朴派アンリ・ルソーのよう。

しかし当時の日本では、まだ西洋近代美術の情報はほとんど入ってきておらず、主流は高橋由一らによるアカデミックな写実画。そんな時代に、こんな自由で大胆な油彩画が生まれていたというのは驚きです。

時代を先取りした表現と、画家自身の実体験に基づく肖像――この《西郷肖像》は、知られざる日本近代美術の宝のひとつと言えるかもしれません。

鹿児島市立美術館の基本情報

所在地: 鹿児島県鹿児島市城山町4−36

コメント