歴史の町・高山で出会う“光”のアート空間「光ミュージアム」

岐阜県高山市の小高い丘に建つ「光ミュージアム」。

飛騨の豊かな自然に囲まれた広大な敷地に、アートと歴史、そしてちょっと不思議な体験がぎゅっと詰まった複合型ミュージアムです。1999年にオープンして以来、地元の人から観光客まで幅広く愛されてきました。

まず驚かされるのが、そのスケール。敷地面積はなんと約75,753㎡。東京ドームの1.6倍という広さで、到着した瞬間から「ただの美術館じゃないぞ」というワクワク感が漂います。

個性的すぎる建築に圧倒される

館内は地下3階・地上1階というちょっと変わった構造。外観のシンボルになっているのは、中庭にそびえるピラミッド!メキシコの世界遺産「エル・タヒン」の壁龕ピラミッドを再現していて、思わず写真を撮りたくなる迫力です。

さらに内装には、飛騨を代表する左官職人・挾土秀平氏による土壁のデザインが使われていて、土の質感がもたらす独特のあたたかさが広がります。異国風の建築なのに、どこか懐かしく居心地がいいのは、このデザインの力かもしれません。

見どころ満載の展示とイベント

展示はとにかく幅広いラインナップ。

古代遺物が展示される「人類史展示室」、飛騨の自然史を紹介する「飛騨展示室」、そして日本美術の名品がずらりと揃う美術展示エリア。葛飾北斎の『冨嶽三十六景』全46景や、国宝「太刀 銘 康次」が収蔵されており、美術好き・考古学好きのどちらも楽しめるのが大きな魅力となっています。

そして見逃せないのが「ピラミッドホール」。ここには可変式の能舞台があり、能や狂言といった伝統芸能の公演が行われることも。最近では有名アーティストのライブ収録にも使われていて、ジャンルを超えたイベントが楽しめます。

光ミュージアムは、知識を学ぶだけじゃなく、建物そのものが体験型アートのような空間。高山の古い町並みを歩いたあと、ここで少し足を止めて歴史や芸術に浸る時間を持つと、旅の楽しみがぐっと深まります。

訪れるたびに新しい発見がある、そんな“光の聖地”。高山観光のプランに加えてみてはいかがでしょうか。

光ミュージアムの所蔵作品から

光ミュージアムの魅力は、建物や展示のスケールだけじゃありません。

実は絵画コレクションも充実していて、名作ぞろいなんです。

今回はその中から、印象に残った作品を何点かご紹介します。

訪れる際の参考になれば嬉しいです。

カミーユ・コロー

《岸辺の小舟(ヴィル・ダブレー)》(1865~1870年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

19世紀フランスの画家、カミーユ・コロー。

彼はバルビゾン派の代表格で、「銀灰色(ぎんかいしょく)の画家」と呼ばれる独特のスタイルを築きました。

この作品では特に画面左の木々に、その特徴的な“シルバーグレー”のタッチが見てとれます。まるで霧がかかっているような、静かで幻想的な雰囲気。

コローは若い頃は実際の風景をそのまま描いていましたが、晩年になると「記憶の中の風景」をキャンバスにすることが増えました。そのため、写実的な絵を描いているのに、どこか夢の中の情景のように見えてきます。

画面に佇む人物たちも、ひとりひとりが物語を持っているかのよう。じっと眺めていると、絵の世界にすっと引き込まれてしまうんです。

「ただ見る」だけじゃなく「感じる」楽しみを教えてくれる一枚。光ミュージアムに行ったら、ぜひ足を止めてゆっくり味わってみてください。

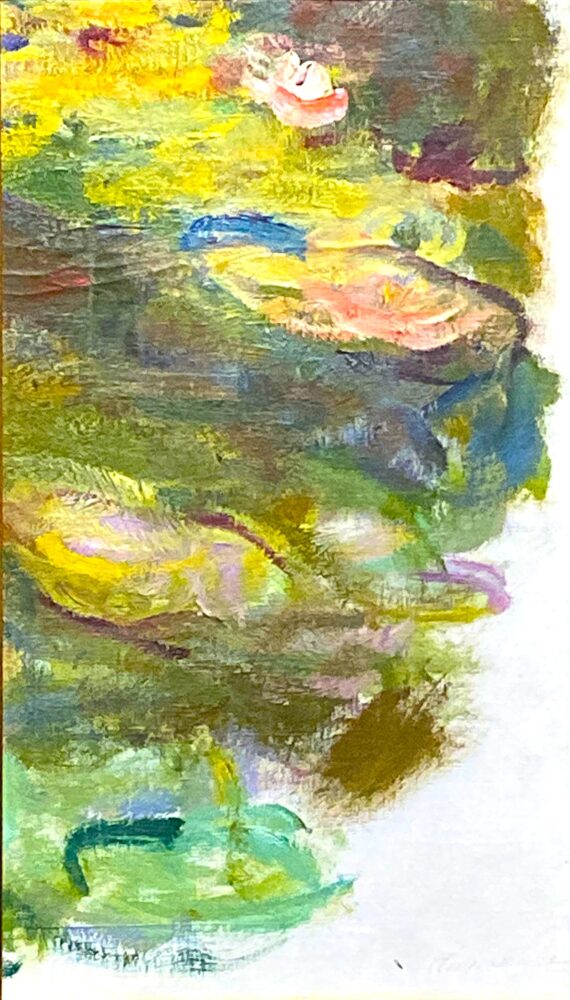

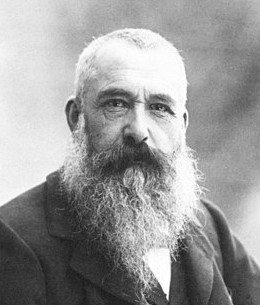

クロード・モネ

《睡蓮》(1903~1919年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派といえば、やっぱりクロード・モネ。

その代名詞ともいえる《睡蓮》シリーズの一枚が、なんと光ミュージアムで見られるんです。

水面に広がる鮮やかな色彩はもちろん、よく見ると右下に余白が残っていて「習作かな?」と思わせる部分も。絵の具の重なりや色の配置を見ていると、まるで“色の実験”をしているようなワクワク感があります。

ただ、モネは「見えたままを描く」ことにこだわった画家。そんな彼にしては、この《睡蓮》はちょっと異質に感じられるかもしれません。

実はモネ、1908年ごろから視力がどんどん悪化していて、酷いときには色の違いすらわからなくなるほどだったとか。この作品も、そんな苦しい時期に描かれたのかもしれないんです。

そう思うと、この絵はただの「美しい睡蓮」じゃありません。

視力が衰えても、彼が確かに「見た」と信じた光と色がキャンバスに刻まれている——そう考えると、作品そのものがものすごく尊く感じられます。

一見華やかな画面なのに、背景を知ると胸に迫ってくる。

光ミュージアムに行ったら、ぜひ立ち止まってモネと色彩の“奮闘”を感じてみてください。

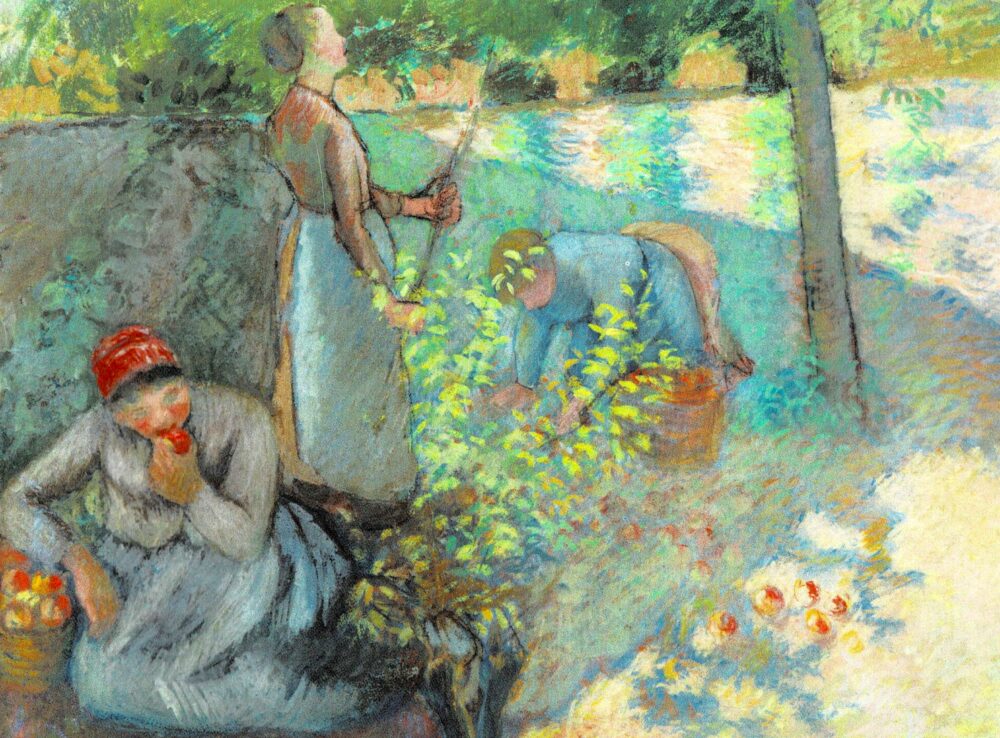

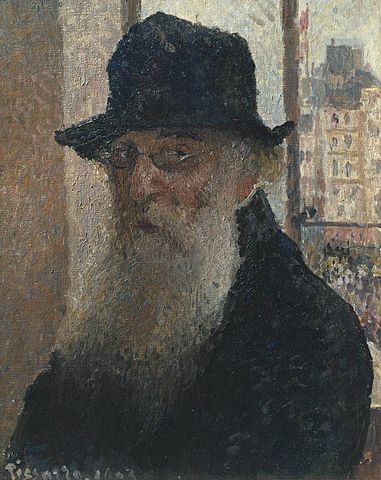

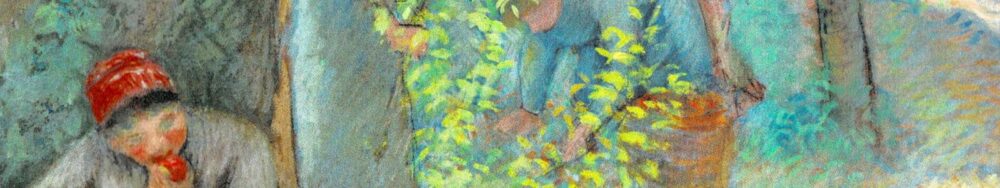

カミーユ・ピサロ

《林檎の収穫》(1882年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の“兄貴的存在”と言われるカミーユ・ピサロ。

実はグループの中では最年長だったんですが、セザンヌの描き方を取り入れてみたり、新印象派の点描を試してみたりと、意外にも新しいことにどんどん挑戦していた画家なんです。

光ミュージアムに収蔵されている《林檎の収穫》も、そのチャレンジ精神が伝わってくる一枚。油絵ではなく、なんと「テンペラ」で描かれています。

テンペラというのは、顔料を卵で溶いて作る古典的な絵具の技法。油絵よりも色の発色がクリアなのが特徴です。ピサロは1880年代のはじめ、油絵具にこだわらずテンペラやグワッシュ(水性絵具の一種)をあえて使っていた時期がありました。

《林檎の収穫》も、そんな試行錯誤の真っただ中で生まれた作品。

どうにか自然光をもっと鮮やかに表現したい――そんな奮闘ぶりがキャンバスから伝わってくるようです。

同じ時期に描かれたグワッシュ作品。

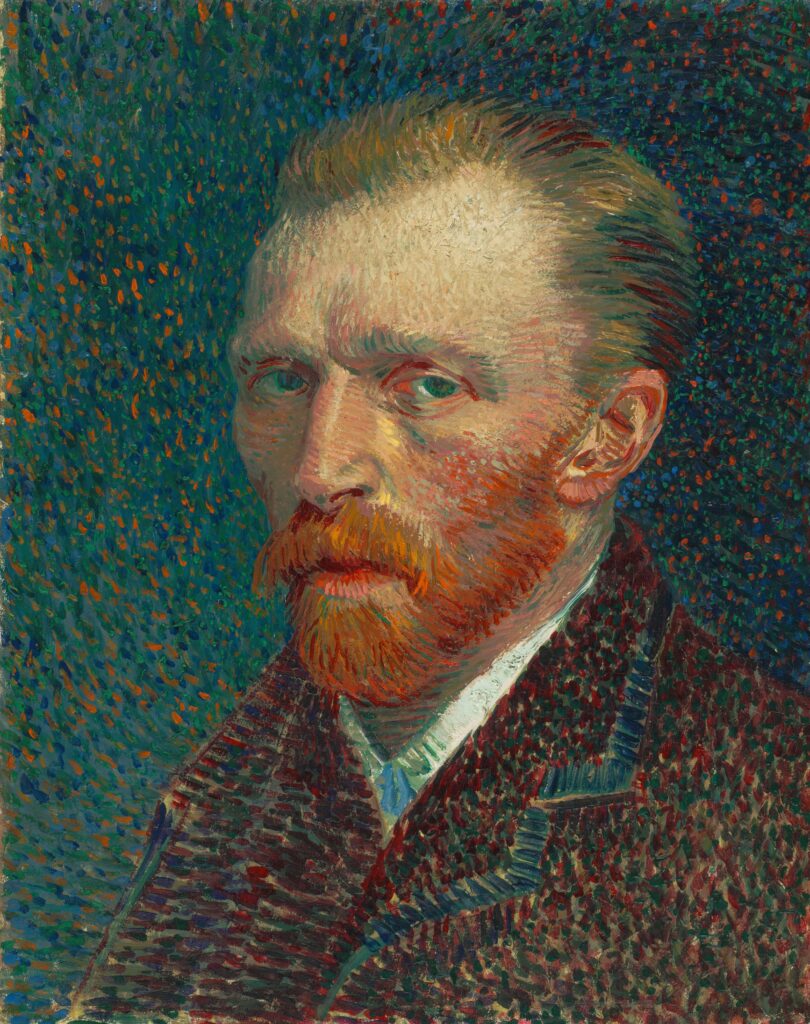

フィンセント・ファン・ゴッホ

《洗濯をする農婦》(1885年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ゴッホといえば、強烈な色彩と激しい筆づかいを思い浮かべる人が多いはず。でも実は、キャリアの前半にはこんな重厚なグレートーンの作品も残しているんです。

《洗濯をする農婦》はその代表例のひとつ。

草むらに洗濯物を広げる農婦の姿が、淡々と、でもどこか厳しさを帯びて描かれています。ゴッホはこの頃、憧れのミレーに倣って農民の暮らしを写実的に描こうとしていたんですね。

同じ時期に描かれた《ジャガイモを食べる人々》も有名ですが、評価されたのは彼の死後のこと。当時はほとんど理解されませんでした。

それでもゴッホは、農民の姿を通して「人間の魂」を描こうとしていた。

この《洗濯をする農婦》も、そんな彼の原点を物語る大切な一枚です。

鮮やかなひまわりや星月夜だけがゴッホじゃない。彼がどんな目で人々を見つめていたのかを知ると、ゴッホ像がぐっと広がります。光ミュージアムを訪れたら、この時期の作品にもぜひ足を止めてみてください。

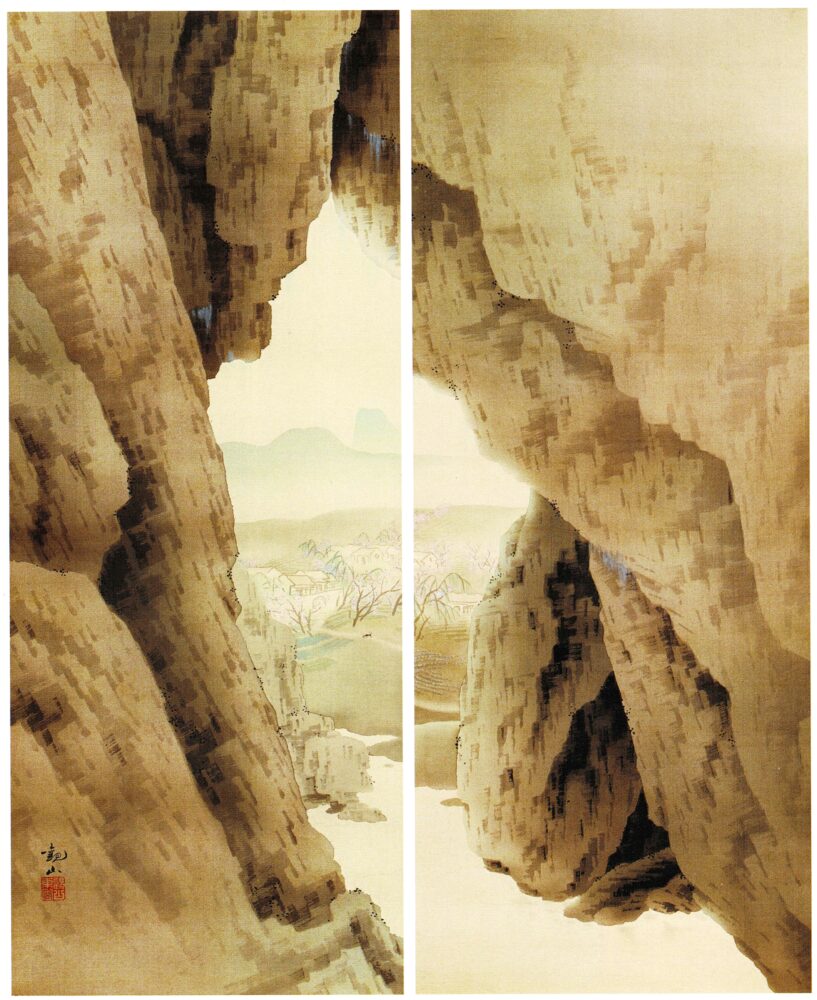

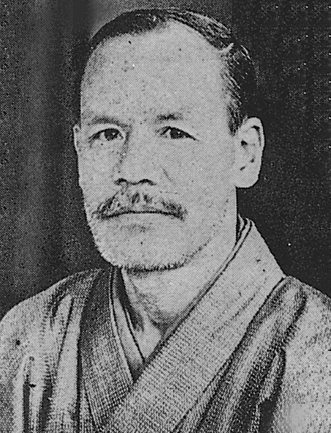

下村 観山(しもむら かんざん)

《武陵桃源(ぶりょうとうげん)》(1889年頃~1930年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

下村観山は、明治から昭和初期にかけて活躍した日本画家。

狩野芳崖や橋本雅邦に師事し、のちに岡倉天心や横山大観らとともに日本美術院を立ち上げた、日本画の発展には欠かせない人物です。

《武陵桃源》は、岩場の隙間から理想郷をのぞき見るように描かれた二幅一組の掛け軸作品。いつ描かれたかは正確にはわかっていませんが、掛軸を少し離して飾ってみてもまた違う表情を見せそうで、観山ならではのセンスを感じさせる一品です。

前景の岩肌はモザイクのように細かく描かれていて、そのぶん遠景の淡い色彩や繊細なタッチがより引き立っています。全体を見渡すと、緻密さと柔らかな雰囲気が漂う独特の世界観が広がっているんです。

日本美術の最前線を走り続けた観山ですが、もしかしたらこの作品のような俗世を離れたところでのんびり絵を描きたかったのかもしれませんね。

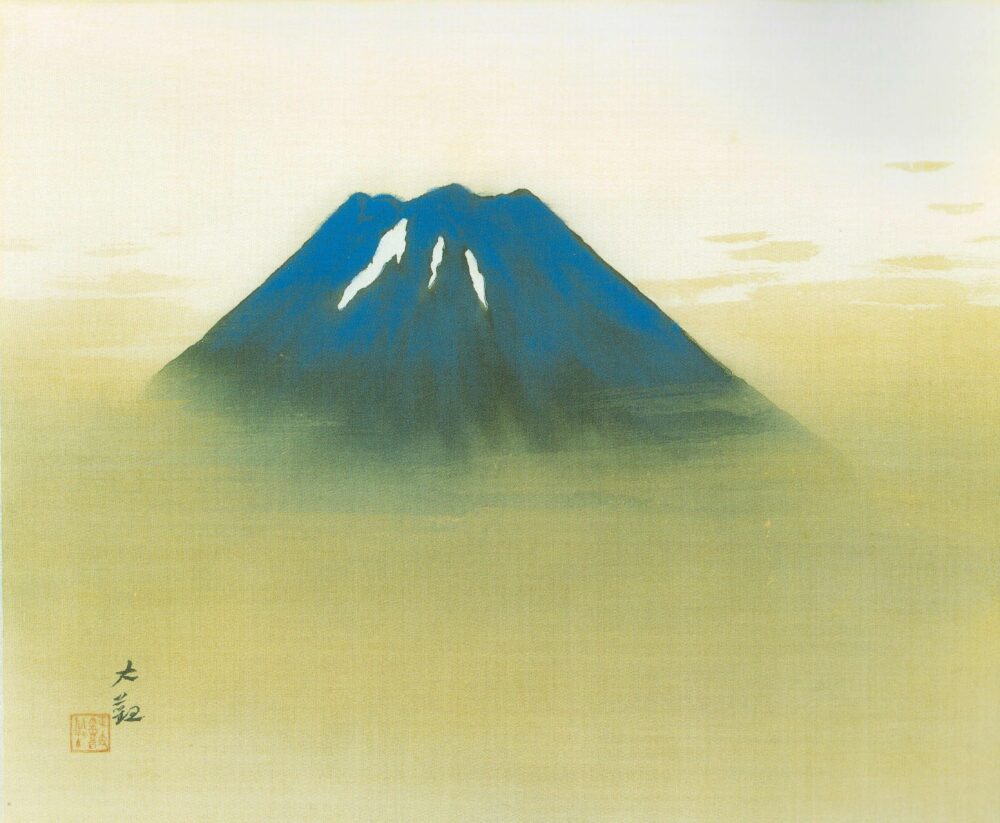

横山 大観(よこやま たいかん)

《不二霊峰(ふじれいほう)》(1936年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

近代日本絵画の巨匠・横山大観といえば、やっぱり「富士山」。

50代になってから描き始め、その数はなんと1500点とも2000点とも言われています。まさに人生をかけて描き続けたテーマだったんですね。

今回ご紹介する《不二霊峰》もそのひとつ。

淡い霧のグラデーションの中に、堂々とそびえる富士山。藍色に染まる山肌に白く残る雪筋が映えて、思わず息をのむ美しさです。構図は驚くほどシンプルですが、その分、静かな迫力がぐっと心に残ります。

大観は愛してやまない富士について、こんな言葉を残しています。

富士は、いつ、いかなる時でも美しい。それは、いわば無窮の姿だからだ。

大熊敏之『変わる富士、変わらぬ富士』、別冊太陽 日本のこころ142 気魄の人 横山大観、2006年8月20日発行、初版 p114より

日本を象徴する「不二(富士)」は、時と場所、そして描く人の心情によって、さまざまな姿を見せてくれます。大観にとって富士山は、ただの山ではなく、永遠に描き続けても尽きることのない大切な存在だったのでしょう。

光ミュージアムでこの一作と向き合えば、きっとあなたの心にも“自分だけの富士”が見えてくるはずです。

まとめ

光ミュージアムの大きな魅力は、やっぱりその独特な建物。

館内を歩くだけでもワクワクしますが、コレクションにも個性豊かな作品がずらりと揃っています。

コローやモネ、ピサロ、ゴッホ、そして日本画の巨匠・下村観山や横山大観など…。名だたる画家の名作が、あなたの「アートなひととき」をぐっと深めてくれるはずです。

さらに「人類史展示室」や「飛騨展示室」では、古代の遺物や化石、地域の歴史に触れられる展示も。美術に限らず自然科学や考古学まで楽しめるので、夏休みに家族で訪れるのもおすすめです。

大人から子どもまで、幅広い世代が楽しめる“知と芸術のテーマパーク”。

高山の古い町並みを散策したあとに、ちょっと足を伸ばして光ミュージアムを訪れてみてはいかがでしょうか。

光ミュージアムの基本情報

所在地:岐阜県高山市中山町175

コメント