《ひまわり(花瓶に挿されたひまわり)》(1888年8月)

ゴッホといえば、やっぱり「ひまわり」。そう思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

実際、彼はひまわりをテーマにした作品を11点も描いています。数多くの作品を残したゴッホですが、ここまで一つのモチーフにこだわったのは珍しいことです。

では、なぜゴッホは、これほどまでに「ひまわり」を描き続けたのでしょう?

そして、私たちがよく目にする「花瓶に挿さったひまわり」のシリーズだけでなく、じつは他にもさまざまな形で「ひまわり」が描かれていることをご存じでしょうか。

今回は、そんな「ひまわり」とゴッホとの深い関係、そしてあまり知られていない作品の魅力についてもご紹介していきます。

ひまわりとの出会い──「切られたひまわり」

ゴッホが「ひまわり」を意識しはじめたのは、故郷オランダを離れ、パリへと移り住んだ頃のこと。

この時期から彼の絵は、だんだんと明るく、色彩豊かなものへと変わっていきます。

でも、ちょっと意外な話をひとつ。

実はゴッホ、画家になる前に一度、パリで働いていたことがあるんです。しかも、美術商として。

1度目のパリ——印象派に無関心だったゴッホ

1875年、まだ画家になる前の若きゴッホは、グーピル商会という画廊のパリ支店で働いていました。

当時は印象派の新しい波が押し寄せてきたタイミング。ルノワールは《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》を、モネは《散歩、日傘をさす女性》を描いていた時期でもあります。

けれどゴッホはというと、そんな華やかな新潮流にはまったく関心を示さず、仕事が終わるとアパートにこもって、ひたすら宗教書を読みふける日々。

やがて信仰にのめり込みすぎてしまい、仕事への熱意も失い、最終的にはグーピル商会を解雇されてしまいました。

当時のゴッホにとって何よりも大切だったのは「宗教」。

古典的な宗教画や、ロマン派のような情熱的な絵を好んでいた彼には、明るくて軽やかな“印象派”の作品は、どこか軽薄に見えてしまったのかもしれません。

つまり、1度目のパリにてゴッホは「色彩」、まして「ひまわり」などには何の興味もなかったのです。

《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(1876年)

《散歩、日傘をさす女性》(1875年)

パリ再訪。画風の変化

《ジャガイモを食べる人々》(1885年)

それから10年以上の時が流れ、1886年。

画家として再起を図るゴッホは、再びパリへとやってきます。

この頃の彼の絵は、まだまだオランダ時代の重たくて暗い色合いが中心。

印象派の、あの明るく軽やかな色彩とはまるで正反対の世界でした。

でも、パリで印象派の画家たちと出会い、屋外での制作にチャレンジするうちに、ゴッホの画風もだんだんと変わっていきます。

次第に色彩は明るくなり、筆づかいも大胆に。ここから、彼ならではのスタイルが少しずつ芽を出し始めるのです。

陳列窓の「ひまわり」

そんなある日、街を歩いていたゴッホは、ふと目を引くものに出会います。

それは、レストランの陳列窓に飾られていた「ひまわり」の装飾画。

作者は不明ながら、その花の力強さと鮮やかな色に心を奪われた彼は、

「自分も描いてみよう」と決意します。

色彩の冒険──4つの「切られたひまわり」

こうして生まれたのが、のちに「切られたひまわり」と呼ばれる4点の作品です。

この時期のゴッホは、印象派の影響を受けつつも、自分らしい表現を模索していた真っ最中。

「切られたひまわり」では、色の組み合わせや筆づかいに、そんな彼の実験精神が色濃く現れています。

たとえば、ベルン美術館の作品では、補色を細かく並べることで、色の強さを際立たせようとしています。

メトロポリタン美術館のバージョンでは、テーブルクロスをあざやかな青にすることで、ひまわりの黄色とのコントラストを強調。

さらに、クレラー・ミュラー美術館の作品では、黄色やオレンジ、赤、青、緑といった色を巧みに対比させ、画面全体に鮮やかな調和をもたらしています。

「浮世絵の影響」がよく語られるゴッホですが、実はそれ以前からドラクロワの作品や、色彩理論で知られるシャルル・ブランに深く傾倒していたことも見逃せません。

パリでの画風の変化と並行して、彼の色彩に対する探究心がこのシリーズにはしっかりと表れています。

ひまわりは、まさにゴッホの色彩表現におけるターニングポイントだったんですね。

ゴーギャンとの出会いが導いた次の「ひまわり」

ちなみに、この「切られたひまわり」シリーズのうち、ベルン美術館版とメトロポリタン美術館版は、後にゴーギャンとの作品交換に使われました。

パリで知り合ったゴーギャンは、この2点をとても気に入り、ゴッホが亡くなったあとも、ずっと自分のアトリエの壁に飾っていたそうです。

そんなゴーギャンの反応も、ゴッホの心に火をつけました。

──「もっと、ひまわりを描きたい」

この思いが、あの有名な「花瓶に挿されたひまわり」シリーズへとつながっていくのです。

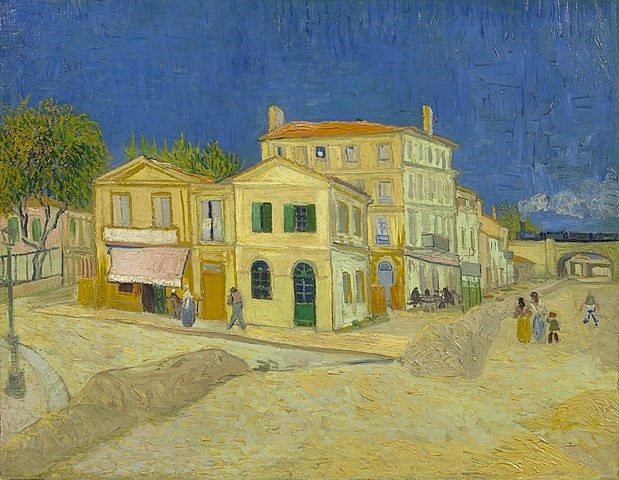

黄色い家、「花瓶に挿された ひまわり」

南仏アルルへの移住と、夢見た画家の楽園

パリで“光”と“色”の重要性に気づいたゴッホは、さらに鮮やかな色彩を求めて南仏アルルへ向かいます。まばゆい太陽と澄んだ空気に魅せられた彼は、この地に画家仲間たちと共に暮らす“芸術家の楽園”を築こうと夢を描きます。

その共同体の第一号メンバーとして白羽の矢を立てたのが、ポール・ゴーギャンでした。ゴーギャンがやってくるのに備えて、ゴッホは新居「黄色い家」の部屋を飾ることに決めます。そして、そのために選ばれたモチーフが、あの「ひまわり」だったのです。

ゴーギャンを迎えるために――怒涛のひまわり制作

1888年8月、ゴッホはわずか一ヶ月ほどの間に、怒涛の勢いで4点の「ひまわり」を描き上げます。

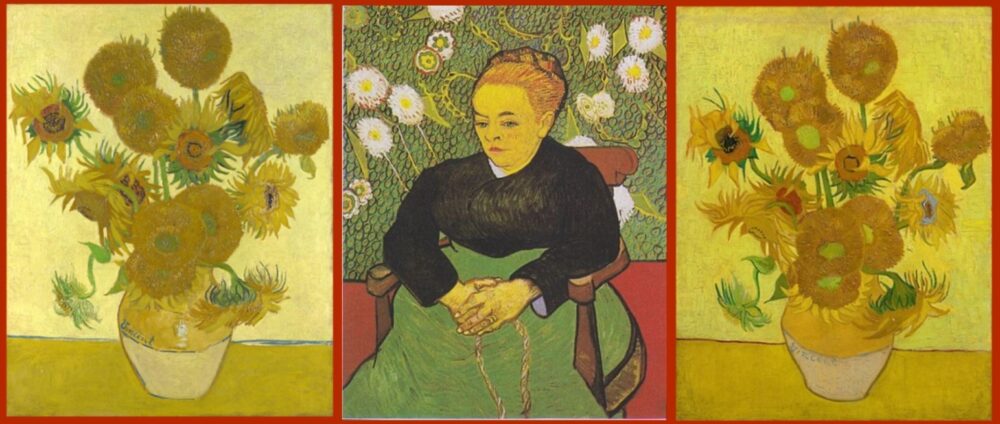

やがて10月下旬、ゴーギャンがアルルに到着し、念願の共同生活がスタート。ところが、ゴッホの制作意欲はそこで止まりません。冬になっても「ひまわり」の再制作を続け、翌年1月までにさらに3点を描きました。冬は生花が手に入らないため、夏に描いた作品を手本に複製を制作したのです。

なぜそこまで「ひまわり」を描き続けたのか?

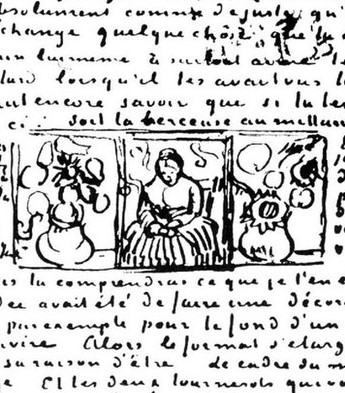

ゴーギャンを喜ばせるため――それも理由のひとつですが、実はそれだけではありません。ゴッホの手紙を読むと、彼がもっと大きな構想を抱いていたことがわかります。

「『ゆりかごを揺らす女』を中央に右と左に向日葵の二点を置けば、三双一曲になることもついでに心得ておいてほしい。そうすれば中央の黄色とオレンジの色調が隣り合った両翼の黄色の為に一層輝きを増す。」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1627頁

手紙の中のスケッチのように、ゴッホは「ゆりかごを揺らす女」(アルル時代の友人ルーラン夫人の肖像画)を中央に、その左右に「ひまわり」を並べることで、まるで中世の三連祭壇画のような展示を思い描いていました。そうすることで、色彩が響き合い、作品がさらに引き立つと考えていたのです。

ちなみに「ゆりかごを揺らす女」も複数枚存在しています。もしかすると彼は、この組み合わせをいくつも用意するつもりだったのかもしれません。すべては、色彩への飽くなき探求の一環だったのでしょう。

ゴーギャンと ひまわり

ゴーギャンとの共同生活は、性格の不一致や芸術観の違いからわずか2か月あまりで破綻し、彼はアルルを後にします。それでもゴッホは黄色い家で制作を続けていました。そんなある日、ゴーギャンから届いた手紙には、「黄色い家に飾ってあった《ひまわり》を、残していった自作の絵と交換できないか」という申し出が書かれていたのです。

ゴッホはゴーギャンに対して複雑な思いを抱いていたものの、自分の作品を評価されたことは素直に嬉しかったのかもしれません。ゴッホはゴーギャンのために《ひまわり》の複製を描き、それが1889年1月以降に制作された「後期のひまわり」のひとつとされています。

タヒチのひまわり

《肘掛椅子の上のひまわり》(1901年)

ゴーギャンは「綜合主義」という考え方を大切にしていました。それは、目に見える現実をそのまま描くのではなく、作品の中に物語や精神性を込めようというもの。ですから、目に映るものを忠実に描こうとしたゴッホの制作スタイルとは、根本的にかみ合わなかったのです。

それでも、そんなゴーギャンが心から称賛した数少ない作品のひとつが、ゴッホの《ひまわり》でした。

彼は、ゴッホから譲り受けた「切られたひまわり」をパリのアトリエに飾り続けていたといいます(のちに金銭的事情から手放してしまいますが)。そしてゴッホの死後、遠く離れたタヒチの地で、わざわざひまわりの種を取り寄せてまで、同じモチーフに挑んだのです。

そうして生まれたのが、《肘掛け椅子の上のひまわり》という作品。

この絵について、ゴーギャン自身が何かを語った記録は残っていませんが、多くの研究者がこれを“ゴッホへのオマージュ”と見なしています。明るいタヒチの風景の中、暗い室内に浮かび上がる「目玉のようなひまわり」は、不気味さと寂しさを同時に湛えていて、見る人の心をざわつかせるような不思議な力を放っています。

晩年、ゴーギャンは妻子を故郷に残し、孤独の中でタヒチに暮らしていました。

そんな彼の傍らにあった、この“ひまわりの目”。

もしかするとそれは、過ぎた人生を静かに見つめ返す、彼自身へのまなざしだったのかもしれません。

まとめ

今回は、ゴッホの《ひまわり》についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後に、今回のポイントを少しだけおさらいしてみましょう。

- 初期に描かれた《切られたひまわり》は、まさにゴッホが模索の中で挑戦した“実験的な作品”。同時に、彼が色彩の世界へ目覚めていく作品であった

- 広く知られる《花瓶に挿されたひまわり》は、その色彩を一層引き立たせるために、他の作品と一緒に三連祭壇画のような形で展示しようとしていた。

しかし、それほど愛着を持っていた「ひまわり」も、精神病院への入院などの事情が重なり、再び描かれることはありませんでした。

もし彼が存命し続けたなら、どのような「ひまわり」を描いたのでしょうか。

そんなことを思いながら、あらためてゴッホの絵に向き合ってみるのもいいかもしれませんね。

日本にあるゴッホの《ひまわり》

実は、ゴッホが描いた《ひまわり》のうちの1点が、日本にもあるんです。

東京・新宿にある SOMPO美術館 に所蔵されていて、国内で本物の《ひまわり》を鑑賞できる貴重なスポットとなっています。

興味のある方は、ぜひ足を運んでみてくださいね。

▶ SOMPO美術館の記事はこちらからどうぞ!

コメント