《ジャガイモを食べる人々》(1885年)

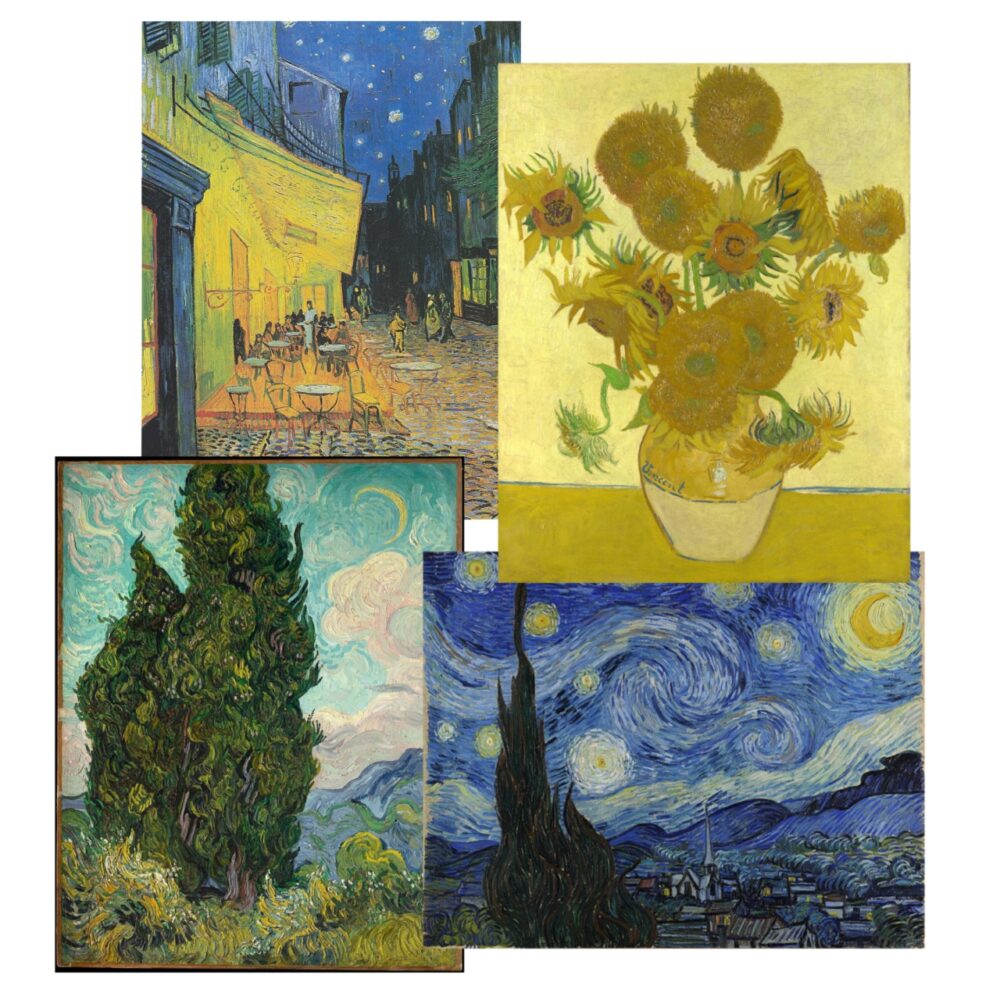

「ゴッホの絵」と聞いて、まず思い浮かぶのは、あの明るく鮮やかな《ひまわり》や《夜のカフェ・テラス》ではないでしょうか?

でも実は、そんなカラフルなイメージとはちょっと違う、暗くて重たい雰囲気の絵もゴッホは描いていました。その代表が、この《ジャガイモを食べる人々》です。

えっ、これもゴッホ?と思った方も多いかもしれませんね。どうして彼は、こんな暗いトーンの絵を描いたのでしょうか?

今回は、あまり知られていないゴッホの“オランダ時代”に注目し、この《ジャガイモを食べる人々》がどんな背景で描かれたのか、じっくりご紹介していきます。

《ジャガイモを食べる人々》を描くまで

ゴッホ、画家になる前はサラリーマン?

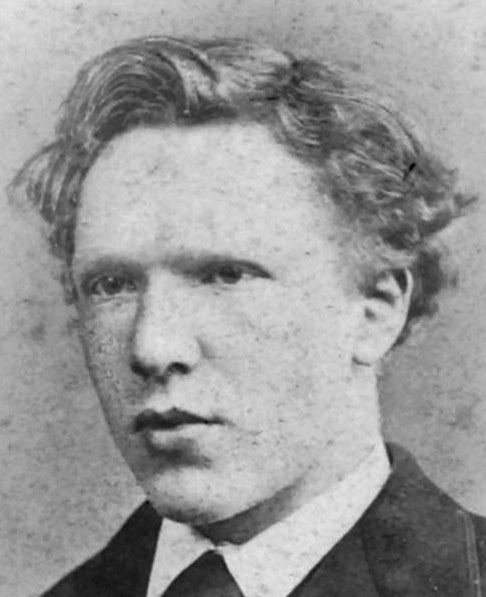

今でこそ“天才画家”として知られているゴッホですが、実は最初から芸術の道を歩んでいたわけではありません。若いころは、わりと普通に働いていたんです。

16歳のとき、ゴッホは伯父のコネで「グーピル商会」という画廊に就職します。場所はオランダのハーグ。まじめで働き者だったゴッホですが、次第に「美術をお金で売り買いする」という商売のやり方に疑問を感じるようになっていきます。

さらにその頃から、彼の関心は“宗教”へと大きく傾いていきました。やがて信仰にのめり込んだゴッホは、仕事への意欲を失い、とうとう会社をクビになってしまいます。

聖職者を目指すも…

信仰心はますます強くなり、「自分は神のために生きるべきだ」と考えたゴッホは、なんと聖職者を志すようになります。家族の反対を押し切り、彼が向かったのはベルギーの炭鉱地帯。とても貧しい村で、伝道師として活動を始めました。

でも、彼のやり方はかなり極端でした。給料はすべて村人に分け与え、自分はボロボロの服を着て、まるで浮浪者のような姿に。あまりに自己犠牲がすぎるその姿は、教会の上層部から「行きすぎだ」と判断され、結局は伝道活動の許可を取り消されてしまいます。

信じていた道が閉ざされたことで、ゴッホは深く落ち込みます。

そして、絵を描くことに目覚める

失意のなかで、ゴッホがたどり着いたのが「絵を描くこと」でした。

そんな彼に大きな影響を与えたのが、バルビゾン派の画家ジャン=フランソワ・ミレーです。農民や労働者たちの日常を、美しくも厳しく描いたミレーの作品にゴッホは深く共感します。

「自分も、絵を通して人の役に立てるかもしれない」

そんな想いから、ゴッホは本格的に画家の道を歩み始めるのです。

この時、ゴッホは27歳でした。

ポイント!

- ゴッホは最初から画家を目指していたわけではなく、社会人として挫折を経験している

- 聖職者を目指し、本気で人々の役に立とうとしていた

- ミレーの影響を受け、弱い立場の人々を絵で描くという使命を見出した

《ジャガイモを食べる人々》の制作

ゴッホは、画商として働く弟テオの経済的支えを受けながら、農民や労働者の姿を描き続けていきました。

画家として歩み始めてから5年ほど経った頃――彼はこれまでの集大成ともいえる、大作に挑むことになります。

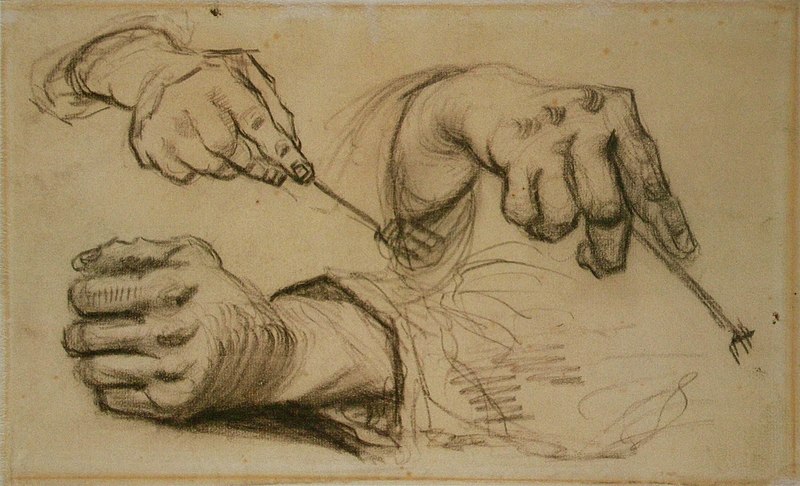

まず取りかかったのは、綿密な準備。近所の農家に出入りしながら、農婦の肖像画や数々のスケッチ、習作を描き重ねていきました。

《「ジャガイモを食べる人々」の習作》(1885年)

《フォークを持つ二つの手の素描》(1885年3月)

こうして生まれたのが、あの《ジャガイモを食べる人々》です。

完成した作品に対し、ゴッホは強い手応えを感じていました。誇らしげに弟テオへと絵を送り、そのときの手紙にこう書き残しています。

「僕は、ランプの光の下で馬鈴薯(ジャガイモのこと)を食べているこれらの人たちが、今皿に伸ばしているその手で土を掘ったのだということを強調しようと努めたのだ。だから、この絵は『手の労働』を語っているのであり、いかに彼らが正直に自分たちの糧を稼いだかを語っているのだ」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷、1161頁より

ゴッホが描いたのは、美しく整えられた理想の農村ではありません。

粗野な生活、煤けた壁、皿に盛られた素朴なジャガイモ。

それでもこの絵には、実際の暮らしに根ざした「リアルな生活の重み」があります。

華やかな色彩はないけれど、誠実に働く人々の存在が、キャンバスの奥から静かに語りかけてくるのです。

ポイント!

- ゴッホは「オランダ時代」の集大成として《ジャガイモを食べる人々》の制作に挑んだ

- 作品制作に先立ち、農家に通って綿密なスケッチや習作を積み重ねた

- この作品には「手の労働」への敬意と、農民のリアルな生活の描写が込められている

周囲の反応は…まさかの酷評!?

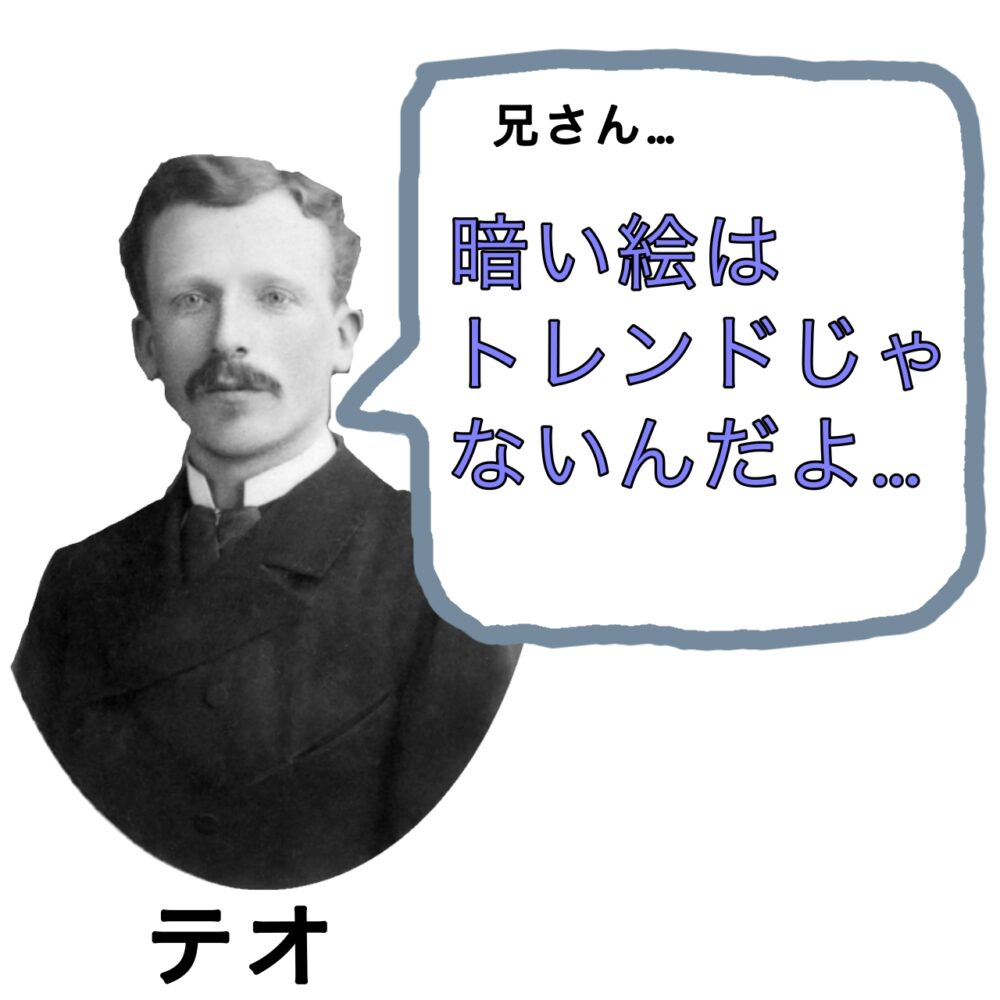

弟テオの反応

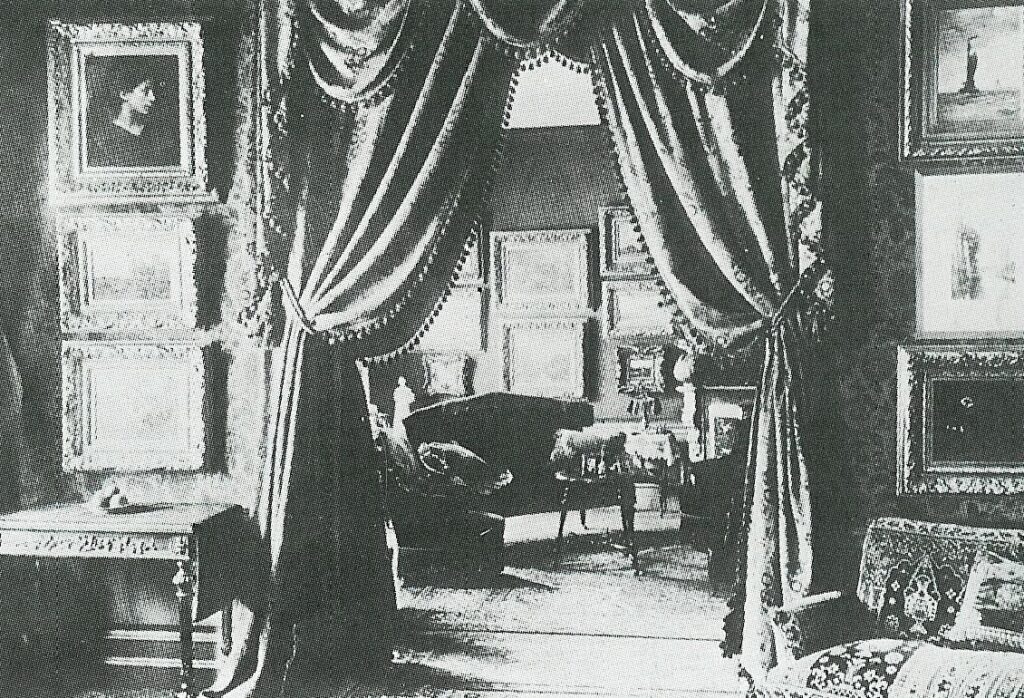

ゴッホの弟テオは、パリの画廊で働く美術商でした。当時の美術界では、明るく軽やかな色使いが特徴の“印象派”がじわじわと注目を集めはじめていたころ。そんな中でテオは、兄ゴッホにも「もっと明るい絵を描いてみたら?」と、たびたび助言していたようです。

ところが、《ジャガイモを食べる人々》を見たテオの反応は――がっかり。

色彩は暗く、重く、当時の流行とは真逆。

残念ながら彼の目には「売れそうな絵」には映らなかったのでしょう。

結局この作品は、テオの知人の何人かに見せられただけで、公式に展示されることはありませんでした。

親友・ラッパルトの反応

さらなるショックは、親友の画家アントン・ラッパルトからの手紙でした。

ゴッホは彼にもリトグラフ版の《ジャガイモを食べる人々》を送り、感想を求めましたが――返ってきたのは、あまりに辛辣な評価。

「これを本気で描いたの?男の膝はどうなってるんだい?

コーヒーを注いでる女の鼻は?パイプがくっついてるみたいじゃないか。」

……これにゴッホは激怒。

長年の友情に終止符を打ち、ラッパルトとの関係はここで完全に途切れてしまいました。

結局、《ジャガイモを食べる人々》は展覧会に出ることもなく、テオのアパートの一室に飾られたまま。

今でこそ名作とされるこの絵も、当時は誰にも理解されなかったのです。

ポイント!

・《ジャガイモを食べる人々》は誰からも評価されなかった

【その理由】

- 当時の流行は「明るい」「色鮮やか」な”印象派”

- ゴッホの画風は「空間的」にも「解剖学的」にも矛盾する点が多かった

幻の「ジャガイモを食べる人々」新バージョン

時が流れ、ゴッホの絵はだんだんと明るく、色鮮やかに変わっていきます。

アルル時代には《夜のカフェ・テラス》や《ひまわり》を、サン=レミでは《糸杉》や《星月夜》といった作品を描きました。いまでは、どれもゴッホの代表作として世界中の人々に愛されていますよね。

でも実は、そんな華やかな画風へと進んでいった後も、ゴッホの心にずっと残っていた作品があります。それが、《ジャガイモを食べる人々》。暗く地味な作品ですが、彼の中ではずっと“名作”として輝き続けていたのです。

妹ウィルへの手紙の中で、ゴッホはこう語っています。

「僕自身の仕事については『ヌエネンで描いた馬鈴薯を食べる人たちの絵は結局最上のものだ』と思っている。」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第六巻」みすず書房 1984年12月20日発行改版第一刷、1914頁

そうして彼は思い立ちます。「もう一度、《ジャガイモを食べる人々》を描いてみよう」と。

テオに送った手紙には、こう記されています。

「僕の昔のデッサンで人物を描いたものを送ってください。ランプの光りの下で「夕食をしている百姓」のあの油絵(※ジャガイモを食べる人々のこと)を描き直してみようと思っているのだ。〔……〕君がまだあの絵を持っているようなら、今なら記憶であれよりも良いものが作れると思う。」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第五巻」みすず書房 1984年11月20日発行改版第一刷、1727頁

印象派や浮世絵、ゴーギャン…etc

色々なものに影響され画風は大きく変わったけれど、それでもゴッホの中で《ジャガイモを食べる人々》は特別な存在だったのですね。

けれど残念ながら、この“新バージョン”が完成することはありませんでした。その前に、ゴッホはこの世を去ってしまったのです。

ただ、彼が描き直しに取りかかっていたことを示すスケッチがいくつか残されています。その情熱や思い入れは、今も私たちに伝わってきます。

もし、もうひとつの《ジャガイモを食べる人々》が完成していたら…。いったいどんな作品になっていたのでしょう。想像するしかありませんが、きっと《ひまわり》にも並ぶ傑作になっていたに違いありません。

ポイント!

- 画風は変わっても《ジャガイモを食べる人々》はゴッホにとって「傑作」だった

- ゴッホは最晩年に、《ジャガイモを食べる人々》をリメイクしようとしていた

まとめ

今回は《ジャガイモを食べる人々》が描かれた背景と、そこに込められたゴッホの想いについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ひまわりや星月夜といった明るく鮮やかな作品で知られるゴッホですが、《ジャガイモを食べる人々》はその正反対。暗く、地味で、どこか重たい空気をまとった作品です。でも実はそこにこそ、伝道師時代から持ち続けていた「弱い立場の人のために描く」という信念が込められていたんですね。

ゴッホの言葉に、こんな一節があります。

「僕はカテドラル(大聖堂)よりは人間の眼を描きたい。カテドラルがいかに荘厳で堂々としていようと、そこにない何物かが人間の眼の中にはあるからだ——人間の魂は、それが惨めな乞食のであろうと、夜の女であろうと、僕にとってはいっそう興味がある。」

フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第四巻」みすず書房 1984年10月22日発行改版第一刷、1264頁

目の前の人々の中に宿る「魂」を見つめ、それを描こうとしたゴッホ。それがたとえ、その日暮らしという貧困層の人々であったとしても、懸命に生きる人々の中にこそ、彼はもっとも人間らしさを感じていたのかもしれません。

そんなゴッホにとって、《ジャガイモを食べる人々》は派手さこそないけれど、深い信念とまなざしが宿る“特別な傑作”だったのです。

関連記事

・実は、日本の美術館にも《ジャガイモを食べる人々》と同じ時期に描かれたゴッホ作品が数多く収蔵されています。

「意外と近くにゴッホがいた!」なんて発見があるかもしれません。気になる方はこちらの記事もぜひどうぞ。

また、オランダ時代のゴッホについてもっと深掘りしたい方には、こちらの記事もおすすめ。

書簡集をもとに、当時の彼の心の内や画業を詳しく追っています。ちょっと長めですが、読み応えありです!

コメント