はじめに

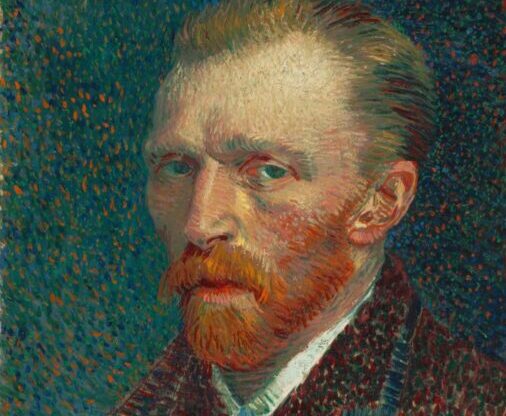

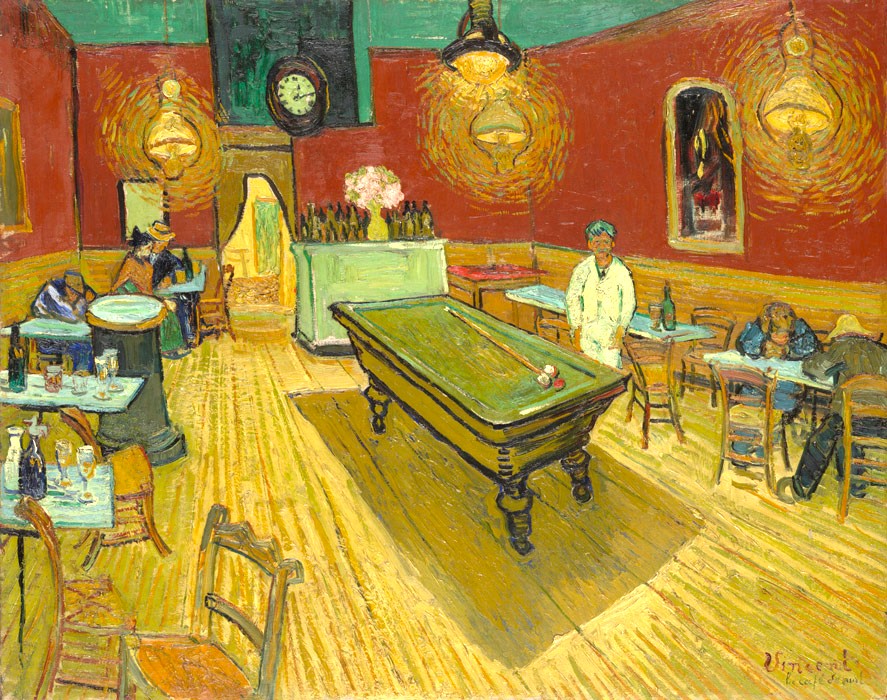

ゴッホといえば、誰もが知る有名な画家。皆さんは、どの作品が思い浮かびますか?

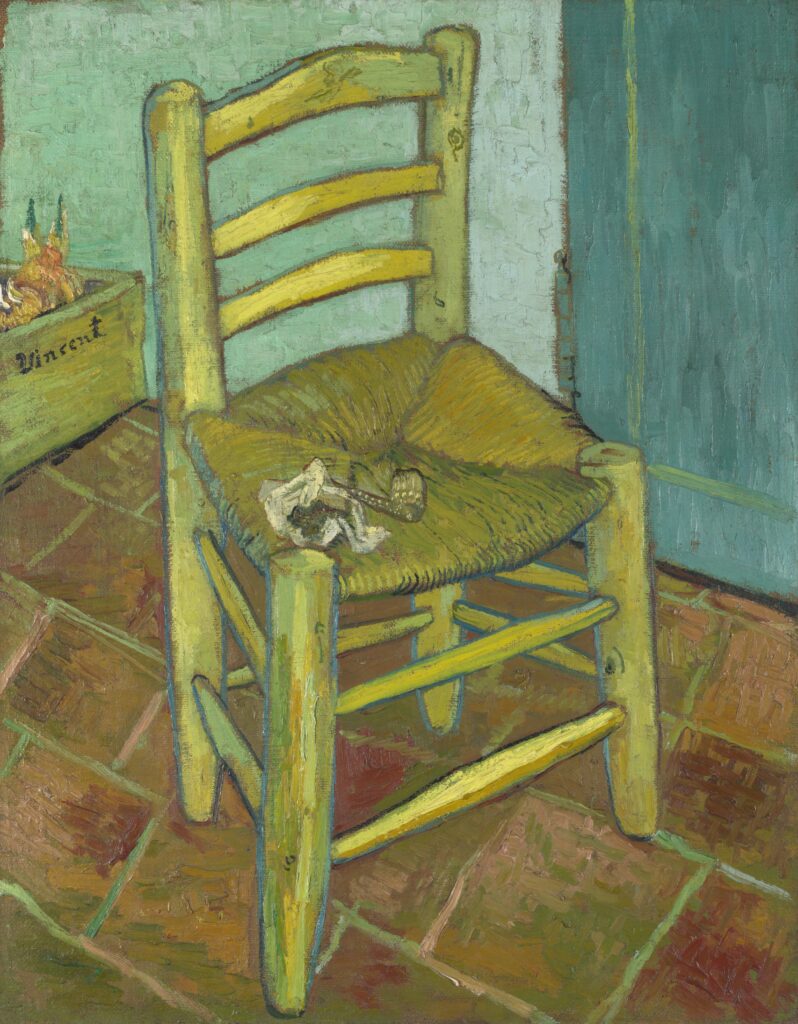

私が好きなのは《ファン・ゴッホの椅子》。南仏アルルで描かれたこの絵は、ゴッホの色鮮やかな画風が花開いた時期の一枚です。

当時、ゴッホは「黄色い家」でゴーギャンと共同生活をしていましたが、二人の関係はうまくいかず、やがて悲しい別れを迎えます。そんな中で完成した「椅子」の絵には、言葉にできない想いが込められているのかもしれません。

ゴッホの人生を知ると、作品への見方もぐっと深まります。幸い、ゴッホは多くの手紙を残しており、彼自身の言葉で画家としての苦悩や情熱を知ることができます。

このシリーズでは、ゴッホの生涯を4回に分けてたどりながら、手紙を手がかりに作品を紹介していきます。ぜひ、あなただけの「好きな一枚」を見つけてみてくださいね。

第2部以降の記事はこちらから

幼少期から学生時代

フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh)は、幼いころから画家を志していたわけではありません。彼が画家の道を選んだのは27歳のときで、これは他の著名な画家と比べてもかなり遅い決断でした。

それまで、どのような人生を歩んでいたのでしょうか?

第1部では、ゴッホの誕生から画家になる直前までをたどっていきます。

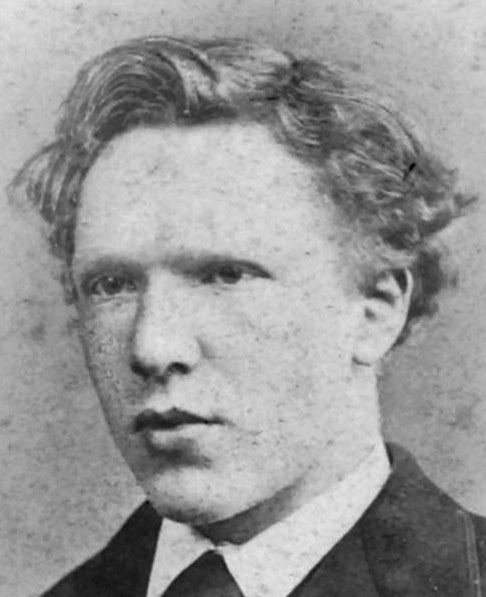

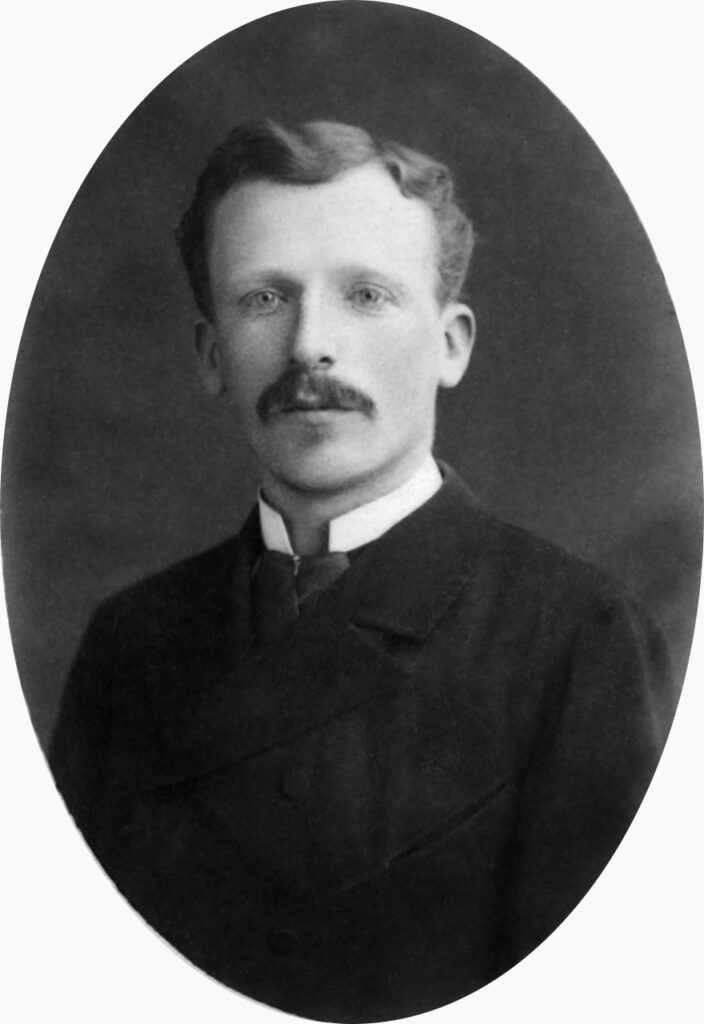

ゴッホは1853年、オランダのズンデルトに、牧師の父テオドルス(通称ドルス)と母アンナのもとに生まれました。祖父や画商の伯父、そして死産した兄と同じ「フィンセント」という名を授けられます。

画像:by G.Lanting

幼い頃のゴッホは人見知りで、非常に神経質な性格でした。

女中の証言によれば、ゴッホは「へそ曲がりで、最も可愛げがなかった子ども」だったと言われています。他人を不快にさせるほど「変わり者」だったというのです。

他の子どもたちと遊ぶよりも、ゴッホは一人で郊外を歩き回ることを好みました。

野草や甲虫を見つけては収集し、ラテン語名を添えて丁寧に標本を作る――そんな自然への関心は、後の芸術的感性の基礎となったと考えられています。一方で、他人との交流を避ける傾向は、後年の人間関係にも大きな影響を与えることになりました。

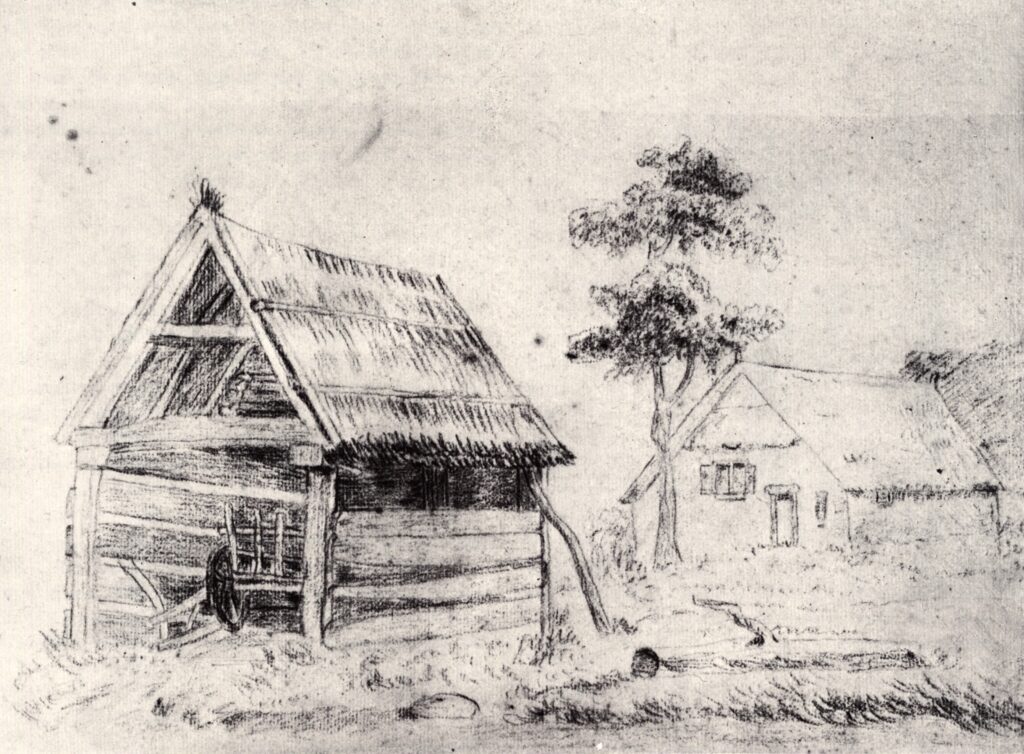

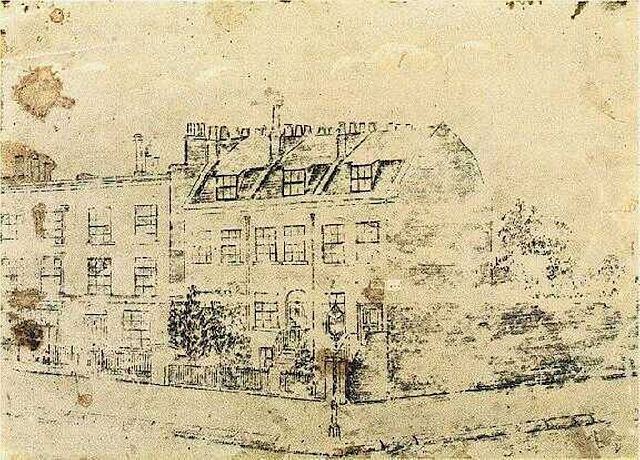

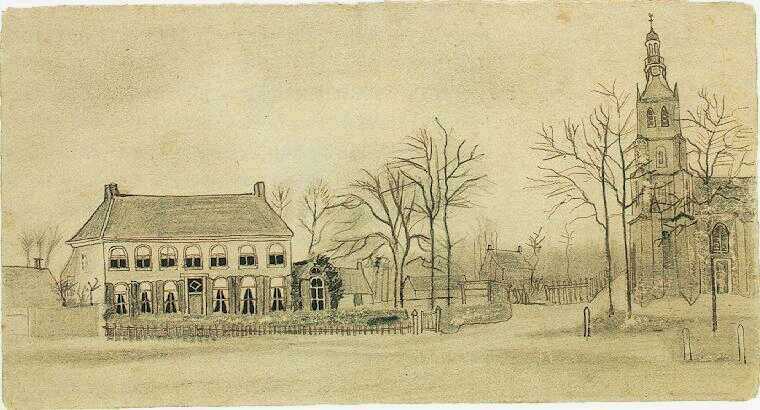

この作品は、ゴッホが父ドルスの誕生日のために描いたものだと言われています。当時のゴッホは本格的に絵を学んだわけではありませんでしたが、母アンナから絵の手ほどきを受けていました(アンナには水彩画の心得があった)。その影響か、ゴッホの手紙にはしばしば素描が添えられています。

型破りな性格のゴッホは両親の手に余る存在となり、1864年、11歳のときにズンデルトから約20km離れたゼーフェンベルヘンのヤン・プロフィリ寄宿学校に、ほぼ強制的に入学させられます。

その後、1866年にはティルブルフのヴィレム2世校に進学しますが、1868年、卒業まであと1年を残して実家に勝手に戻ってしまいます。

ゴッホは努力し、教室で4番目の成績を収めていましたが、それでも我慢の限界に達したのでしょう。

両親にとっては、費やした学費や下宿費が無駄になったこともあり、失望は相当なものだったに違いありません。

テオについて

ここで、ゴッホにとって特別な存在となる人物を紹介しておきましょう。

ゴッホには3人の妹と2人の弟がいましたが、その中でも4歳年下のテオドルス(通称テオ)とは特に仲が良く、ビー玉やスケートを一緒に楽しんでいました。

社交的で明るい性格だったテオは、後にゴッホにとってかけがえのない支えとなります。

テオの存在は、画家ゴッホに経済的に支えたことで有名ですが、もうひとつ、彼が果たした重要な役割があります。それは、ゴッホの手紙を丁寧に保存していたことです。

ゴッホ自身は手紙の保存に無頓着だったため、テオから届いた手紙の多くを捨ててしまっていましたが、テオは兄からの手紙を大切に残していました。

この書簡のおかげで、私たちは今もゴッホの歩みをたどりながら、彼の作品により深く親しむことができるのです。画家ゴッホの存在は、この優れた弟なしでは成り立たなかったと言えるでしょう。

グーピル商会時代

ハーグ支店へ。美術との出会い

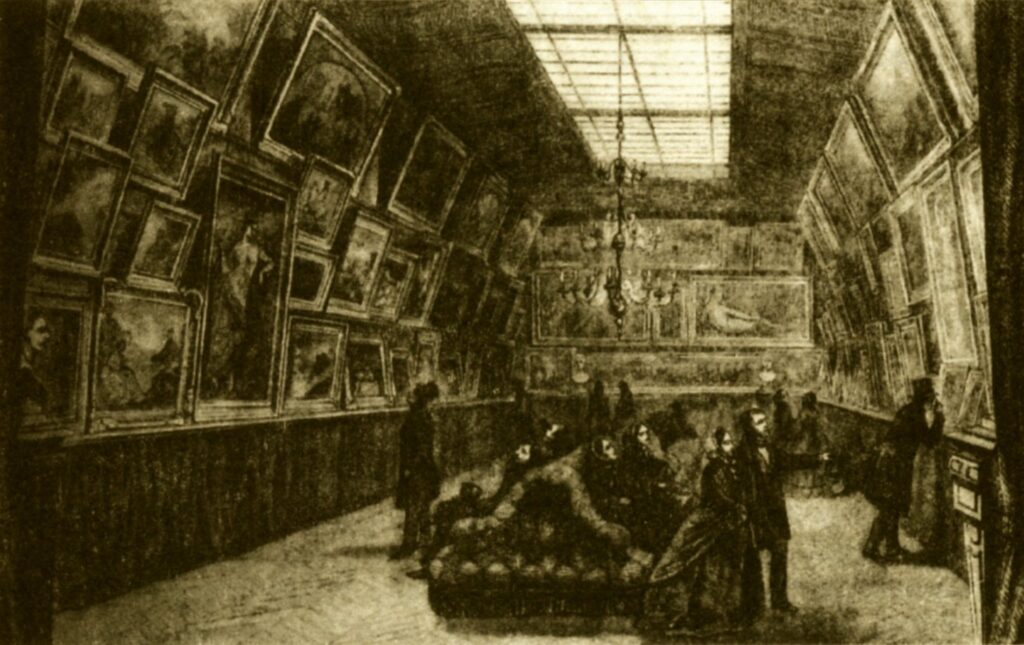

寄宿学校を抜け出し、自由を満喫していたゴッホ。しかし、いつまでもその生活が続くわけではありませんでした。父方の伯父、同名の「フィンセント」(通称セント伯父)の助けを借りて、1869年7月、16歳のゴッホは美術商グーピル商会に入社します。ハーグ支店の見習い店員として働き始めました。

この仕事を通じて、ゴッホは本格的に美術や絵画に興味を持つようになります。ズンデルトで野草や昆虫の研究に夢中だった少年時代と同じように、今度は美術誌を読み漁り、美術館や王室コレクション、画廊や骨董市に足を運び、絵画の知識を深めていきました。

グーピル商会はハーグだけでなく、ロンドン、パリ、ブリュッセル、ニューヨークにも支店を持ち、ヨーロッパ各地や北米の絵画も取り扱っていました。この時点でゴッホはまだ画家になることを考えていませんでしたが、絵画に関する基礎的な知識を得ることができたのです。

ゴッホはその驚異的な好奇心と情熱を持って絵画を学び、やがて上客を相手に商談を任されるようになります。上層部からの評価も高く、1873年初めにはロンドン支店への転勤が決まります。

順風満帆のようにみえたが…

社会人として順調にキャリアを積んでいたゴッホ。

しかし、私生活では深い孤独を抱えていました。

そんな中で出会ったのが、カロリーン・ハーネベークという女性です。

彼女に恋をしたゴッホでしたが、残念ながら彼女は別の男性と結婚してしまいます。

失恋のショックは大きく、心の穴を埋めるように、ゴッホは娼館へ通うようになっていきました。

「画廊では誰もが——美術愛好家も顧客も画家も——フィンセント(ゴッホ)が応対するのを好んでいる、そして、彼はきっとこの職業で成功するだろう」1

ハーグ支店の上司テルステーフは、ゴッホの両親にこうした高い評価を手紙で送っています。

ところが実際には、テルステーフはゴッホの社交性のなさに手を焼いていました。

同僚とは一切打ち解けず、職場でも浮いた存在。

さらに、娼館通いという不品行が明るみに出てしまい、評価は次第に下がっていきます。

経営者であるセント伯父への配慮もあり、ロンドン支店への転勤は、表向きこそ「栄転」でしたが、実際には「左遷」に近いものでした。

同僚とうまくやれず、接客にも問題がある――そんな社員に顧客対応を任せるわけにはいきません。

絵画への情熱は誰よりも強かったゴッホですが、その気難しい性格が職場では「リスク」と見なされてしまったのです。

こうして彼は、顧客対応のない卸売り中心のロンドン支店へと転勤させられることになりました。

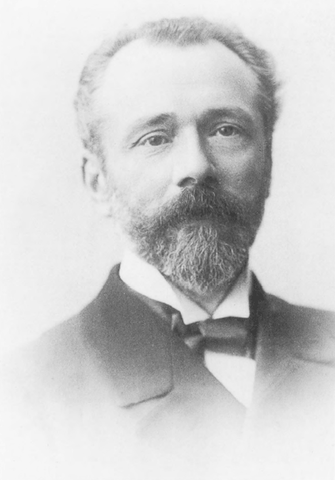

テルステーフについて

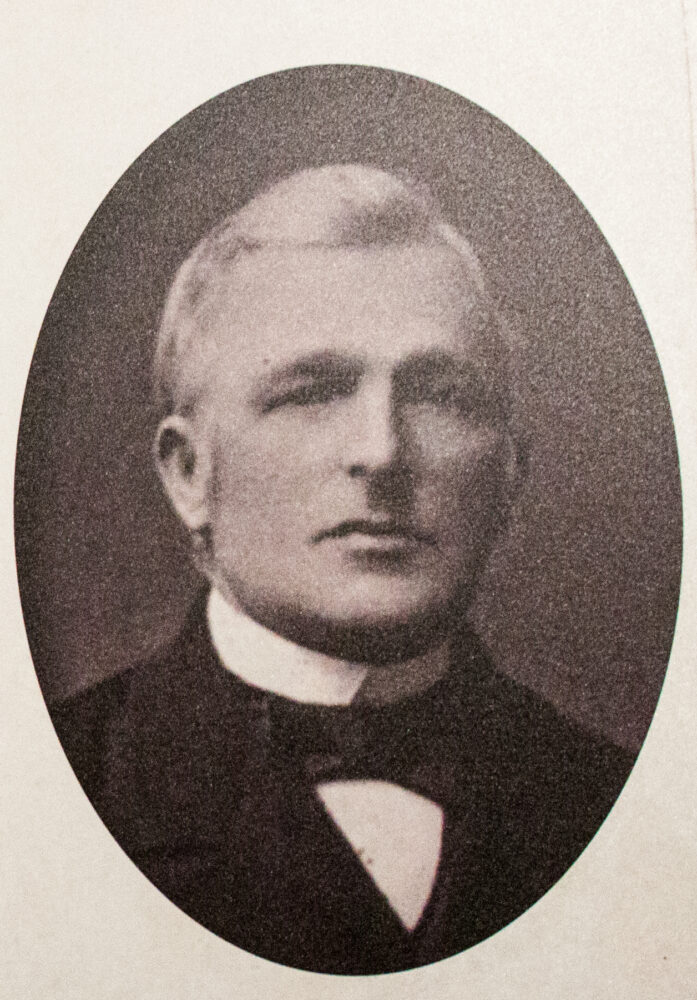

激情的な性格だったゴッホは、周囲の人々と幾度となくトラブルを起こし、そのたびに彼らはゴッホのもとを去っていきました。そんな中でも、長くゴッホを気にかけ続けた人物が何人かいました。その一人が、グーピル時代の上司テルステーフです。

テルステーフは、20代半ばでグーピル商会ハーグ支店の支店長に抜擢された敏腕の画商であり、ゴッホは彼に対して畏敬と深い尊敬の念を抱いていました。

ゴッホがグーピル商会を辞めた後も、テルステーフは彼を気にかけ、デッサンの教本や水彩絵の具を送るなど支援を続けていました。しかし、ゴッホが弟テオの援助を受けて画家を志していることを知ると、テルステーフは強く反対した上、彼の作品を「芸術」として認めませんでした。

さらに、ゴッホが娼婦シーンと同居しながらテオの支援を受け続けていることを知ると、テルステーフは大きな失望を抱き、ついにはゴッホとの関係を断絶してしまいます。

ゴッホにとって、テルステーフは兄のような存在でした。だからこそ、自分を認めてくれないテルステーフに対して、次第に強い憎しみも抱くようになります。それでも、どこかで認めてもらいたいという思いは捨てきれず、ゴッホは何度も手紙を送り、自作をアピールし続けました。しかし、テルステーフがゴッホを認めることは最後までなく、ゴッホはそのままこの世を去ることになります。

ゴッホの死後、テルステーフはかつてゴッホから届いた手紙をすべてストーブで燃やしてしまいました。これは、天才と称えられるようになったゴッホとの不和を世間に知られたくなかったためだと考えられています。ただし、200~300通にも及ぶ手紙を長年手元に保管していたことからも、テルステーフがゴッホに対して単なる憎しみだけではない、複雑な感情を抱いていたことがうかがえます。

(ちなみに、ゴッホはテルステーフに限らず、弟テオや親友ラッパルトからの手紙もすべて破棄していたそうです。)

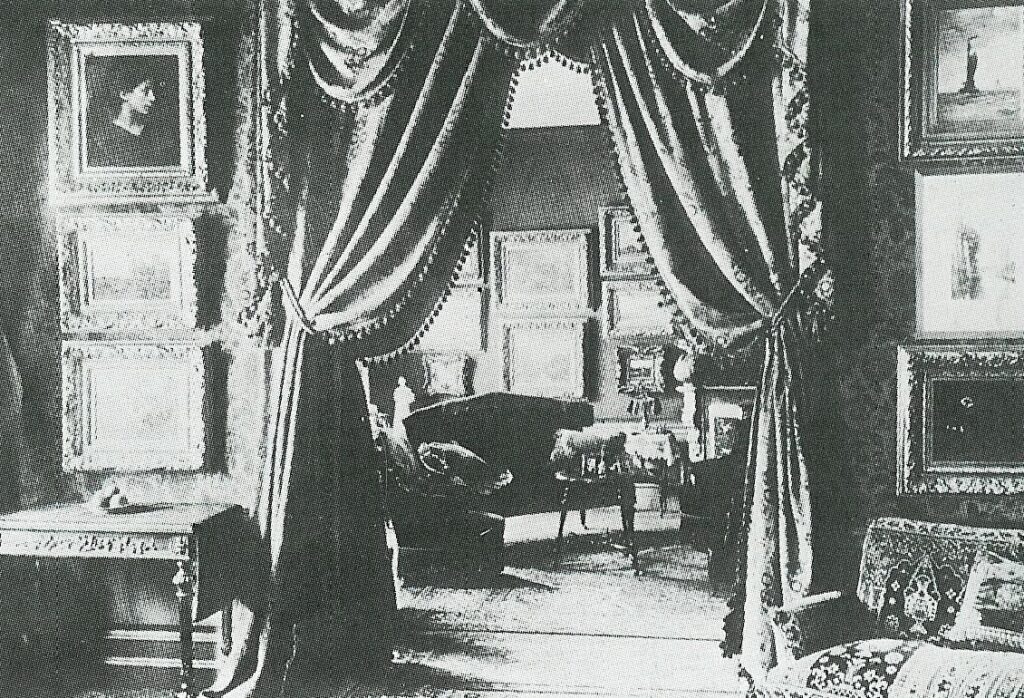

ロンドン支店へ。ロワイエ家へ下宿

1873年5月、ロンドンに転勤したゴッホは、イギリスの絵画を見て回り、新しい知見を求めました。

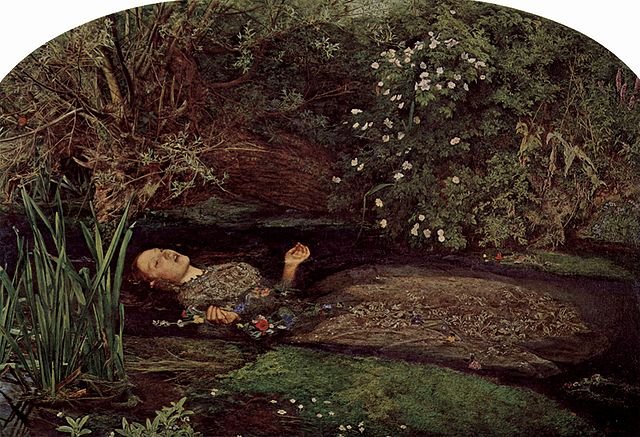

弟テオへの手紙では、ジョン・エヴァレット・ミレイやジョージ・ボートン、ジョン・コンスタブル、ウィリアム・ターナーといった有名な画家たちについて触れています。

「『ユグノー』や『オフィーリア』などを描いたミレイだが、彼の絵は非常に美しい。それからボートンがいる。彼の『教会へ行く清教徒』が我々の写真画廊にある。僕は彼の素晴らしい絵をいくつか見た。」2

1873年8月、最初に借りた下宿が給料に見合わない高額な宿賃だったため、引っ越しを余儀なくされます。

次の下宿先はハックフォード通り87番地。大家のユルシュラ・ロワイエと娘のウジェニーと同居することになりました。人見知りなゴッホでしたが、ロワイエ家とは良好な関係を築くことができたようです。孤独だったゴッホにとって、大きな心の支えになりました。

「今、一緒に住んでいる家族は非常に楽しい。」3

ヨハンナ・ボンゲル※によれば、ゴッホはウジェニーに恋をしていた可能性があるそうです。

ただし、ゴッホの手紙にはウジェニーへの具体的な言及はなく、あくまで憶測に過ぎません。

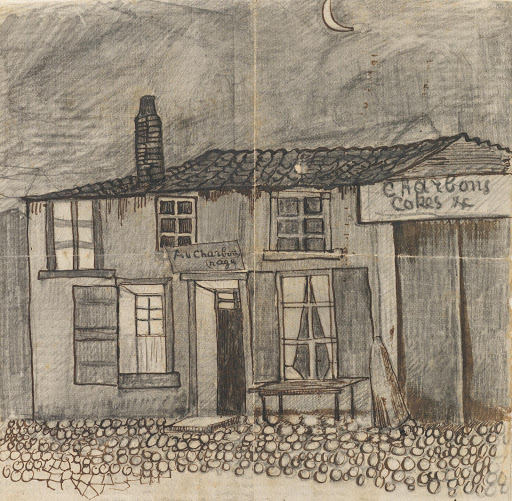

それでも、ウジェニーの孫キャスリーン・メナードが保管していた菓子箱から、ゴッホが描いたスケッチ《ハックフォード通り87番地》が発見されています。もしこれがゴッホからの贈り物だったとしたら、ロワイエ家との関係が単なる借家人以上のものだったことがうかがえますね。

※(ヨハンナ・ボンゲルは、のちに弟テオの妻となり、ゴッホ兄弟の手紙をまとめた書簡集を刊行した人物。私たちがゴッホの人生をたどれるのは、彼女の尽力あってこそです。)

さらにヨハンナによれば、ウジェニーには婚約者がおり、ゴッホが婚約を破棄するよう迫ったものの成功しなかったようです。ヨハンナは「この最初の大きな悲しみで彼(ゴッホ)の性格は変わってしまった」4とも記しており、ゴッホにとってこの失恋が、人生を大きく狂わせるきっかけになったと考えていたようです。

1874年8月下旬、ゴッホは突然ロワイエ家を出て、別の下宿へと移りました。

失恋の影響だったのか、それともロンドンへ来た妹アンナとウジェニーとの間に何らかの摩擦5があったのか──理由ははっきりしていませんが、気に入っていたロワイエ家を去るのはゴッホにとって辛い決断だったでしょう。

再び孤独に戻ったゴッホは、職場でも孤立していきます。

仕事への意欲も失われ、勤務態度が悪化していくゴッホ。セント伯父は気分転換にと、彼にパリ支店への短期赴任を命じますが状況は変わりませんでした。

パリ支店へ。宗教に熱中し解雇される

1875年1月、ロンドンに戻ったゴッホの勤務態度は改善せず、ロンドン支店の新画廊開業にとって”厄介な存在“になりつつありました。

そのため、同年5月、ふたたびパリ支店への異動を命じられます。

ロワイエ家を去ったあたりから、ゴッホは宗教書に強く惹かれ、熱心に読みふけるようになっていました。

パリに移った後もその情熱は冷めず、テオへの手紙でも美術の話題(テオもグーピル商会に入社していました)は減り、宗教に関する話が中心になっていきます。

当時、同じアパートに住んでいた同僚ハリー・グラッドウェルと共に、聖書やトマス・ア・ケンピスの『キリストに倣いて』に没頭していたそうです。

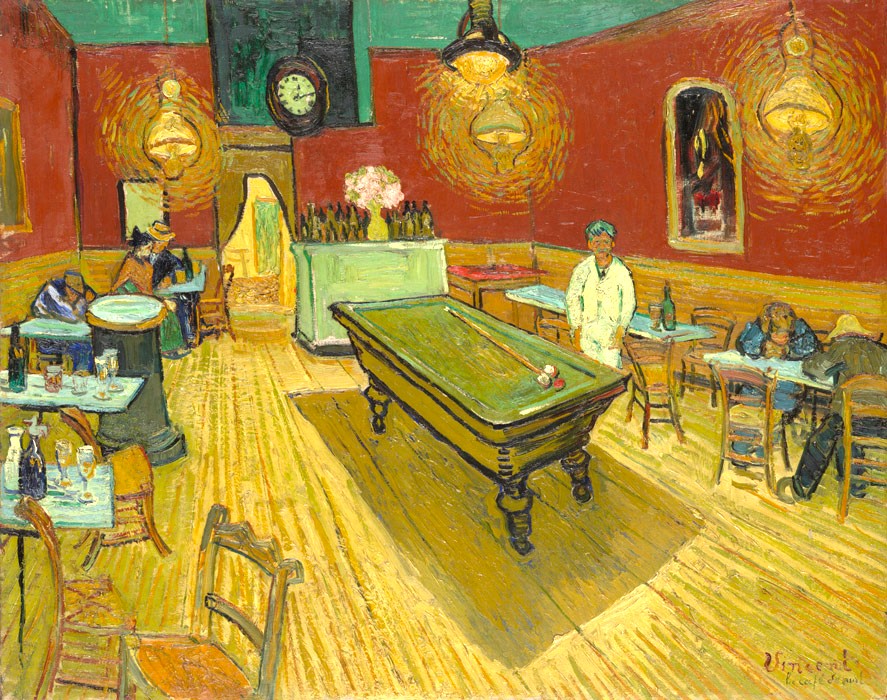

ちなみに、1875年のパリといえば──

印象派の画家たちが大活躍していた時期でした!

たとえばルノワールが《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》、モネが《散歩、日傘をさす女性》を描いていた頃です。

《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》1876年

《散歩、日傘をさす女性》1875年

ハーグ支店時代のゴッホであれば、こうした美術界の新しい動きに飛びついて、調査や研究に没頭していたかもしれません。

しかし、この頃のゴッホは宗教への思いにすっかり心を奪われていて、印象派についての記録は残していません。

彼の心はすっかり宗教に取り込まれていたのでした。

次第に、ゴッホは禁欲的な思想にとりつかれ、商業主義的なグーピル商会での仕事にも疑念を抱くようになりました。

仕事への意欲は薄れ、宗教への情熱ばかりが高まっていきます。

そして1875年のクリスマスには、無断でエッテン(父ドルスが転勤で移った先)へ帰省。

その行動がきっかけで、1876年4月1日、ついにゴッホはグーピル商会を解雇されることとなりました。

ゴッホ、教師になる

弟テオの成功とは裏腹に…

ゴッホがグーピル商会から解雇され、苦境に立たされていた一方で、弟のテオは着実に成功への道を歩んでいました。

1873年1月、テオは兄と同じグーピル商会ブリュッセル支店に入社。同年11月には、かつてゴッホが勤めていたハーグ支店へ異動します。兄とは違い社交的で穏やかなテオは、支店長テルステーフにすぐに気に入られ、経営者セント伯父からも高い評価を受けるようになりました。

セント伯父はもともと子どもに恵まれなかったため、ゴッホ兄弟を商会に迎え入れた人物でした。当初はゴッホに経営を継がせたいと考えていましたが、その期待は残念ながら裏切られる結果となり、後継への期待は次第にテオへ移っていったのです。

再度、イギリスへ

グーピルから解雇されたゴッホは失意の中、エッテンの実家に帰省しようとしていました。しかしその矢先、イギリス・ラムズゲートの学校から採用通知が届きました。

まさに、救いの一報でした。

これでなんとか両親にも面目を保つことができる…。ゴッホはそんな思いを胸に、数週間エッテンに滞在した後、1876年4月14日、再び船でイギリスへ向かいます。

エッテンでの滞在中に教会と牧師館を鉛筆とインクで素描しています。

聖職者へのあこがれ

ラムズゲートの学校では、ウィリアム・ポスト・ストークス氏のもとで寄宿学校の教師として働き始めました。

ところが、給料の問題でストークス氏と対立してしまい、ほどなく解雇されてしまいます。

ゴッホは再び職を探し、7月からロンドン西部アイズルワースにある「ホルム・コート」で教師として勤務を始めます。

ここではトーマス・スレイド=ジョーンズ牧師が運営にあたっており、ゴッホは授業だけでなく、日曜学校や木曜夜の礼拝にも積極的に関わるようになりました。

病気の生徒を見舞うなど、奉仕活動にも熱心に取り組んだゴッホは、ジョーンズ牧師からも厚い信頼を寄せられるようになりました。そして、やがて南部ピーターシャムのメソジスト礼拝堂での指導を任されるようになり、1876年10月には初めて説教壇に立つほどになります。

この経験は、ゴッホに「聖職者になりたい」という思いを強く抱かせることになりました。

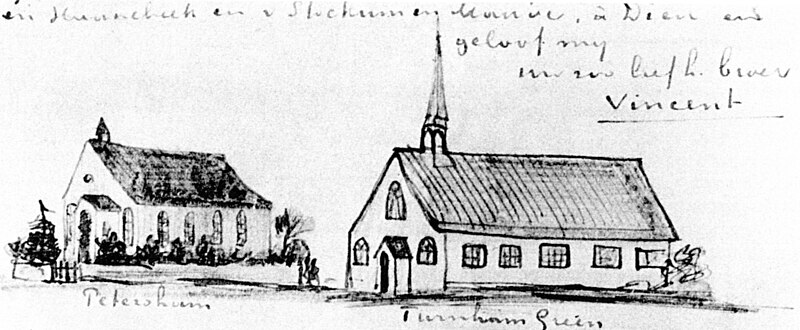

テオへの手紙にてピーターシャムとターナム・グリーンの教会の素描があります。

立ちはだかる現実

1876年12月、ゴッホはアイズルワースからエッテンの実家に帰省します。

けれども、現在の仕事を続けることには両親の強い反対がありました。

特に父ドルスは、セント伯父を通じて新たな職を用意しており、聖職者を目指す道についても現実的な忠告をします。

「聖職者になるには、8年以上の学業が必要だ。」

その現実を突きつけられ、ゴッホは一旦、夢を諦めざるを得なくなりました。

それでも、心の奥底では――

「宗教上の仕事については、僕はまだあきらめてはいない。」6

と、熱い情熱がくすぶり続けていました。

聖職者になるために・・・

ドルトレヒトへ。書店で働く

左から3番目の建物がゴッホが働いたブリュッセ&ファン・ブラーム書店。

再びセント伯父の力を借り、1877年1月(23歳)、ゴッホはドルトレヒトの書店「ブリュッセ&ファン・ブラーム」に就職します。

命じられた仕事はきちんとこなしていたものの、書籍販売に関心を示さず、仕事中に聖書を翻訳したりして過ごしていました。

聖職者になる夢を諦めきれなかったゴッホは、ドルトレヒトの牧師ケレル・ファン・ホールンに助言を求めますが、ここでも父ドルスと同様、否定的な意見を受けます。

また、店主の息子ブラートにも牧師志望を語ることがありました。

ある時ブラートが「でも、お父さんが長年務めていても、エッテンやデ・レールのような小さな町しか任されていないのを見ると、あまりいい話じゃないよ」と言うと、ゴッホは怒りをあらわにして言い返しました。

「お父さんは絶対に正しい地位にいるのだ、真の牧者なのだ。」7

聖職者への夢を否定されても、ゴッホは父ドルスを心から尊敬していました。

失恋や職場での孤立から宗教にのめり込んだと言われるゴッホですが、その強い執着の根底には、幼いころから抱いていた父への敬愛があったのかもしれません。

書店では相変わらず孤立していたものの、ルームメイトで教員を目指していたパウルス・ヘンリッツとは親しく、よく一緒に散歩に出かけていました。

後にヘンリッツは、ゴッホについて「宗教への感情は広く、気高い」と語る一方で、書店の仕事については「まったく不向きだった」と評しています。

また彼によれば、ゴッホは仕事以外の時間をすべて宗教に捧げ、聖書を読み、説教の草稿を書き続けていたそうです。

それでもゴッホは両親には、「書店の仕事に満足している」と取り繕い、苦労を隠していました。

ヘンリッツがゴッホの実家に泊まった際、母アンナに職場での様子を話しました。

ゴッホが仕事に満足していないこと、ただ一つの願いは牧師になることだと知り、アンナは心を痛めます。

ヘンリッツの報告を受けた父ドルスは、ついに根負けし、ゴッホが王立大学の神学部を受験することを条件に、聖職者への道を認めました。

母方の伯父ヨハネス・ストリッケル牧師や、父方のヤン伯父も、勉強や下宿の世話を引き受けることを約束します。

しかし、ゴッホの性格をよく理解していたセント伯父だけは、神学部受験に否定的で、援助を拒否しました。

(1820~1888)

敬愛する父と故郷ズンデルト

ヘンリッツがエッテンのゴッホ家を訪れる少し前、父ドルスはドルトレヒトにいるゴッホに手紙を送りました。その中で、かつての教区であるズンデルトの農夫アールセンが危篤に陥っていることを伝えています。

この知らせに、ゴッホは宗教への使命感と故郷への郷愁を強く揺さぶられました。胸の高鳴りを抑えきれず、ヘンリッツから旅費を借りると、その日の最終汽車に飛び乗りズンデルトへ向かいます。

終点からズンデルトまでの約20㎞を夜道で歩き、さらに夜明けまでアールセン家の人々が目を覚ますのを徹夜で待ち続けました。

朝になり、アールセンの子供たちから、彼が昨晩すでに亡くなっていたことを知らされます。ゴッホは深い悲しみを胸に、家族に聖書を読み聞かせ、遺体と対面しました。そのときの心情を、彼は陶酔するような筆致で記録しています。

「僕は枕の上に横たわったあの高貴な顔を忘れることはないだろう。顔には苦しみのあとが見えていた。しかし、平和な表情をして、ある種の神聖さを漂わせていた。ああ、実にそれは美しかった。」8

その後、ゴッホはさらに徒歩でエッテンへ向かい、両親のもとを突然訪れました。

(不眠のまま一晩で、合計25~30㎞もの距離を歩き通したことになります。)

この常軌を逸した行動力は、のちの画家ゴッホの原動力となり、また「貧しい人々のために尽くす」という思いは、彼のオランダ時代のテーマにもつながっていきます。

しかし、ゴッホの行動を知った父ドルスは、息子のズンデルトへの愛情を誇りに思いながらも、その衝動性には戸惑いを隠せませんでした。

ドルスは、その複雑な心境をテオへの手紙に綴っています。

「テオ、お前はフィンセント(ゴッホ)がまた突然来て我々を驚かせたのをどう思う。彼はもっと慎重であってほしかった。」9

その後、ゴッホは1877年5月(24歳)、アムステルダムのヤン叔父の家に下宿し、神学部受験のための勉強を始めます。

伯父たちから手厚い支援を受けながらも、父ドルスは心のどこかで、息子が本当に聖職者に向いているのかという疑念を拭いきれずにいました。

そしてその不安は、やがて現実のものとなるのです。

アムステルダムへ。受験勉強の果てに・・・

ヤン伯父と日本

ゴッホがアムステルダムで下宿していたヤン伯父は、父ドルスの兄であり、当時、海軍中佐・海軍司令官、さらにアムステルダム造船所の所長を務めていた人物です。ゴッホ家の中でも、最も高い社会的地位を持つ存在でした。

実はこのヤン伯父、日本に縁のある人物でもありました。二見史郎氏の『ファン・ゴッホ詳伝』によると、1860年11月から1年間、艦長として日本に滞在していたそうです。記録によれば、ヤン伯父は当時の駐日オランダ総領事デ・ヴィットに同行し、幕府の老中・安藤対馬守信正と面談。また、駐日米国公使タウンゼント・ハリスの通訳兼秘書ヘンリー・ヒュースケンが攘夷派の武士に襲撃され命を落とした際には、自らの艦から分遣隊を送り、葬儀に参列させたといいます。

後年、画家となったゴッホは日本の浮世絵に強い影響を受け、日本の風景を夢見て南フランスのアルルへと向かいました。あれほど日本に憧れたゴッホが、ヤン伯父と日本との意外な関係をもし知っていたなら、きっと興味津々で話を聞きたがったことでしょう。しかし、ゴッホの手紙にはヤン伯父と日本の関係についての言及はなく、またゴッホが浮世絵と出会う前にヤン伯父はすでに他界していたため、ゴッホがその冒険を知ることはなかったようです。

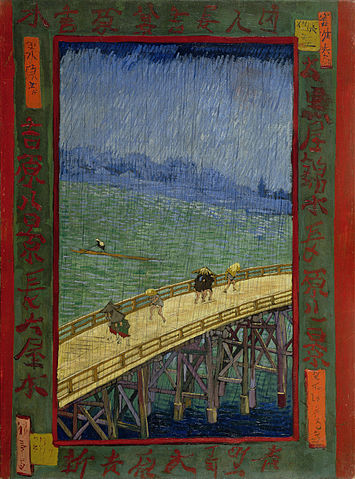

後年、浮世絵に感銘を受けたゴッホは歌川広重の版画を模写しています。

神学校へ向けての受験勉強

神学校受験に必要なギリシャ語とラテン語の教師として、ストリッケル牧師の紹介でメンデス・ダ・コスタがゴッホの指導にあたることになりました。メンデスはゴッホよりわずか2歳年上で、二人は初対面にもかかわらずすぐに打ち解け合いました。

メンデスは、聴覚障害を持つ弟と同居していましたが、ゴッホはその弟に強い関心を示し、常に親切に接していました。また、メンデス家で世話をしていた精神薄弱の伯母がゴッホに向かって「ファン・ホルト(引き割り大麦)さん」と間違った挨拶をしても、ゴッホは嫌な顔ひとつせず、こう答えています。

「メンデス、あなたの伯母さんがいくら僕の名前を台無しにしたところで、彼女は善良な人です。僕は大好きですよ。」10

このエピソードは約30年後、メンデスがゴッホについて回想したものです。彼はゴッホに非常に好意的な印象を抱いており、こう述べています。

「わたくしの目に映った彼の容貌は魅力がないなどというものでは決してなかった。〔……〕どうして彼の妹が彼について『多少とも荒っぽい外観』などと語っているのかどうもわたくしには解らないのである。〔……〕決して荒っぽかったなどと言えるはずがない。彼の力強い手についてもそうであり、また彼の表情についても同じで、むしろそれは素朴なものとして見られたであろう。その表情は多くを表現したが、またさらに多くを内に秘めていた。」11

メンデスの指導のもと、ゴッホはラテン語とギリシャ語の勉強を順調に進め、やがてラテン語の文章を翻訳できるようになり、愛読書であるトマス・ア・ケンピスの著作を原文で読めるまでに成長しました。

しかし、ギリシャ語の動詞でつまずいたゴッホは、徐々にやる気を失い始めます。そして、勉強そのものに疑問を抱くようになりました。

「メンデス、僕の様に、貧しい人たちに平和を与え、彼らがこの世の生活に安らぎをうるようにする仕事に携わりたいと思っている人間にとってこんな恐ろしい勉強が必要だとあなたは本気で信じていますか。」12

メンデスは懸命にゴッホを励まそうとしましたが、ゴッホの成績は停滞しはじめ、本人も努力を続けながら次第にフラストレーションを募らせました。

そしてその苛立ちは、やがて自罰的な行動へと向かいます。メンデスによれば、勉強が進まない日は、ゴッホはこん棒で自分の背中を叩いたり、ベッドを拒否して木造小屋の硬い床で眠ったりしていたといいます。もちろん、こうした行為は昼間の勉強にも悪影響を及ぼしました。

ゴッホはこれら自己懲罰について「メンデス、僕はまたこん棒を使いましたよ」だとか「メンデス、昨夜は自分に閉め出しの罰を食わせましたよ」などとメンデスへ律儀に報告をするのでした。

メンデスは、こうしたゴッホの行動について戸惑い、「精神的マゾヒズムから来ていたように思われる」と振り返っています。

当初は2年間を予定していた神学校受験の勉強は、メンデスの判断で1年足らずで中止されることになります。メンデスは「このままでは合格は難しい」と見切りをつけ、ストリッケル牧師に中止を提案しました。ゴッホ自身もこの決定に同意し、メンデスとの授業は幕を閉じました。

カテキスタ

メンデスから受験勉強の中止が提言される以前、ゴッホは勉強の合間や休日を利用して、頻繁に町の教会を訪れていました。その際、英国人牧師チャールズ・アドラーと知り合い、彼の影響で「シオン教会」の日曜学校で教えることになります。

受験勉強にやりがいを感じられなくなっていたゴッホは、次第にシオン教会での活動に心の拠り所を見出し、「カテキスタ(教理を教える人)」としての道を志すようになりました。

しかし、カテキスタは宗教家の階級の中でも最も低い位置にあり、給料も非常に少ない職業でした。当然、父ドルスはこれに猛反対します。多額の費用をかけて支援してきたにもかかわらず、その結果が「カテキスタ」では、家族全員が納得できるはずもありません。ドルスはゴッホに受験勉強を続けるよう何度も説得しますが、ゴッホはこれを頑なに拒否してしまいます。

こうして、アムステルダムでの神学校受験に向けた勉強は、結局失敗に終わりました。牧師になるためには当初から8年の学びが必要だと説明されていたにもかかわらず、ゴッホはわずか1年でその道を自ら諦めてしまったのです。

ベルギーへ

ベルギー・ブリュッセルの伝道師養成学校

1878年7月5日、25歳のゴッホはアムステルダムからエッテンの実家へ戻りました。現場で早く働きたいと強く願っていたゴッホに対し、父ドルスは別の道を模索します。そして、ベルギーの福音派の学校を見つけました。当時、ベルギーでは聖職者資格の取得がオランダに比べて容易で、オランダで6年かかる教程が、ベルギーではわずか3年で済むとされていたのです。ドルスはゴッホにも合格の可能性があると考えました。

7月中旬、ドルスはゴッホを連れて、ベルギー・ブリュッセルの伝道師養成学校の面接試験に向かいます。この際、アイズルワースのトーマス・スレイド・ジョーンズ牧師も推薦状を携えて同行しました。

面接の結果、3カ月の試用期間を経て問題がなければ、3年間の全教程を履修することが許可されることになり、ゴッホは1878年8月にブリュッセルの伝道師養成学校へ入学しました。当時25歳だったゴッホは、学年で最年長でした。

学校では、アムステルダムの時と同様にラテン語の授業が行われました。しかし、以前メンデスに宣言した通り、ゴッホは「聖職者にラテン語は不要」と勝手に判断し、全く興味を示しませんでした。級友の証言によれば、授業中に教師のボクマが「ファン・ゴッホ、これは与格かな、それとも対格かな(与格・対格とはヨーロッパ言語の文法)」と問いかけた際、ゴッホは「実際、どちらでもかまわないです」と挑発的に答えたといいます。

また、ゴッホは他の学生に対しても友好的ではありませんでした。ある学生にからかわれた際には、恐ろしい表情で相手に向かって行き、「一撃を食らわせた」とも伝えられています。さらに、授業中には机を使わずノートを膝に乗せて読み書きしていたため、教師が注意しましたが、「ご心配なく、僕はこれで充分なのです」と拒否したとされています。

こうした態度から、ゴッホは3カ月の試用期間で不合格となります。ベルギーの基準がいくら緩やかでも、勉強を好まず、常に対立的な態度を示すゴッホには「聖職者としての適性がない」と判断されてしまったのです。この結果に、ゴッホは深い絶望を味わいました。

学校側は父ドルスに配慮し、「勉強を続けるだけであれば学校に残っても良い」という提案をしましたが、ゴッホはこれを辞退し、さらに南西に位置するボリナージュで、実際の伝道活動を行うことを希望します。

ブリュッセルのシャルルロワ運河を散歩している際にみた居酒屋を描いたもの。炭鉱夫に良く利用されていました。

ボリナージュへ。絶たれる聖職者への道

1878年12月(25歳)、ゴッホはベルギーの炭鉱地帯、ボリナージュのプティ・ヴァムへ向かいました。伝道師の資格こそ持っていませんでしたが、宗教への情熱と父ドルスの推薦状により、現地の伝導委員会から6カ月間の試用期間(毎月50フランの俸給付き)で伝道活動を行うことが認められたのです。

ボリナージュに到着したゴッホは、ただちに精力的な伝道活動を開始します。公衆の前で説教を行い、病人を見舞いながら地域の人々と深く関わり、献身的な働きを見せました。なかでもゴッホの心を捉えたのは、炭鉱夫たちの姿でした。彼は弟テオに宛てた手紙にこう記しています。

「先日、たそがれ時に白い雪の上を家路につく抗夫たちの姿を見たが、それは魅せられるような眺めだった。この人たちは全くまっ黒だ。彼らが暗い炭坑から陽の当たる明るみへ出てきた時は、まったく煙突掃除夫そっくりだ。彼らの家は実に小さくて、小屋と呼んだ方がいい。〔……〕夕方になると、小さなガラス窓ごしになつかしい灯がともるのが見える。」13

当時、ボリナージュでは炭鉱労働者の賃金がここ数年で三分の二に減少し、爆発や落盤、疫病により命を落とす炭鉱夫も数多くいました。そのため、労働組合などが資本家に対抗し活動を始めていたのです。

ゴッホはこの過酷な現実に深く共感し、自分の俸給50フランを炭鉱夫たちに分け与え、病人のためには自らの衣服を裂いて包帯にするなど、徹底的な献身を見せます。やがて贅沢と感じた下宿を離れ、炭鉱夫たちと同じ粗末な小屋に移り住み、炉の隅で寝泊まりするようになりました。

この行動は、かつて家庭教師メンデスが「精神的マゾヒズム」と評した自己懲罰的な傾向の再来でもありました。

当初は身なりの整っていたゴッホも、次第にみすぼらしい格好となり、最後には現地の炭鉱夫でさえ驚くような姿になっていました。後に住民たちはこう証言しています。

「(ゴッホは)炭坑夫よりもっときたない顔をしていた」「シャツ1枚、靴下1足持たぬありさまとなり、わたしどもは彼(ゴッホ)が袋の布でシャツをこさえているところを見かけたものです」14

その姿はもはや、一般に求められる「聖職者らしさ」とは大きくかけ離れていたのです。

息子の異常な様子を聞きつけた父ドルスは現地を訪れ、藁を詰めた袋の上に横たわるやせ細ったゴッホを目にします。彼を下宿に連れ戻し、伝道師らしい生活に戻るよう説得しましたが、ゴッホは聞き入れず、再び小屋へと戻ってしまいました。現地の伝導委員会もまた、ゴッホの「過剰な献身」に懸念を抱き、彼に忠告しましたが、ゴッホは頑なに態度を変えませんでした。

この極端な自己犠牲は、労働者たちと同じ境遇に立ち、彼らの信頼を得ようとするゴッホの誠実な思いから出たものだったのでしょう。しかし、それは周囲の目には「狂気」と映ったのです。

そして、試用期間が終了すると、伝導委員会は正式な伝道師としての任命を拒否し、俸給の支給も打ち切りました。

こうして、ゴッホの聖職者への道は完全に絶たれてしまったのでした。

第1部のまとめ「ゴッホの居場所は何処にあったか」

幼少期から気難しく、癇癪を起こしやすかったゴッホは、他者との交流が苦手で、常に衝突を繰り返し孤立していました。この孤独は生涯にわたって彼を悩ませましたが、例外的に彼が穏やかに活躍できた場所が一つありました。それが、イギリスのアイズルワースで、トーマス・スレイド・ジョーンズ氏のもと教師として働いていた時です。

画像:by Mark Percy

アイズルワースに滞在中、ゴッホは南にあるハンプトン・コート宮殿を訪れ、美しい庭園や並木道を楽しんだり、宮殿内に展示されていたホルバイン、レンブラント、ダ・ヴィンチ、ティツィアーノらの絵画を鑑賞して「うれしかった」と弟テオへの手紙に綴っています。彼は生徒たちとも親密に接し、毎日朝夕に聖書を読み、讃美歌を歌い祈りを共にしていました。ゴッホは生徒たちの祈りを「主が聞いておられるわたりがらすの雛たちの鳴き声を思い出す」15と表現し、彼らに対する深い愛情を示していました。

ジョーンズ氏との関係も良好で、彼はゴッホの情熱に感銘を受け、教会での活動や公衆に向けた説教を任せました。さらに、ゴッホがテオの病気を理由に帰省を願い出た際にも彼を怒らせることなく御しています。後にゴッホがブリュッセルの伝道師養成学校の面接に向かう際には、推薦状を用意し、自ら同行までしました。

ジョーンズ氏の存在は伝記では多く語られていませんが、ゴッホにとって数少ない理解者であり、心の拠り所となった存在だったと言えるでしょう。

ゴッホはアイズルワースでの生活を気に入り、当地での仕事の継続を希望していました。

ところが――彼の父、テオドルス(ドルス)はそれを許してくれなかったのです。

ドルスは社会にうまくなじめないゴッホを何とか更生させようと必死でした。

しかしその一方で、イギリスでの教師(牧師助手)としての仕事も、アムステルダムでのカテキスタへの道も、徹底的に反対しました。

なぜそこまでこだわったのかというと――ゴッホ家は名門のエリート一家だったからです。

牧師のドルス、画商の経営者のセント伯父、元海軍中将のヤン叔父。

「叔父たちほど立派でなくてもいい。でも、長男としてそれなりの職業についてほしい」という父の想いが、いつしかゴッホを追い詰めていったのでした。

1822~1885

誰にも本当には理解してもらえないまま、ゴッホは次第に孤立を深め、ボリナージュの炭鉱地帯で暴走。

ついには、教会から伝道の許可も取り消されてしまいます。

聖職者への夢が絶たれたとき、ゴッホは絶望の底にいました。

――このあと、彼はどこへ向かうのか?

続きは第2部へ!

「ゴッホを解説!」シリーズ

↓今ここ

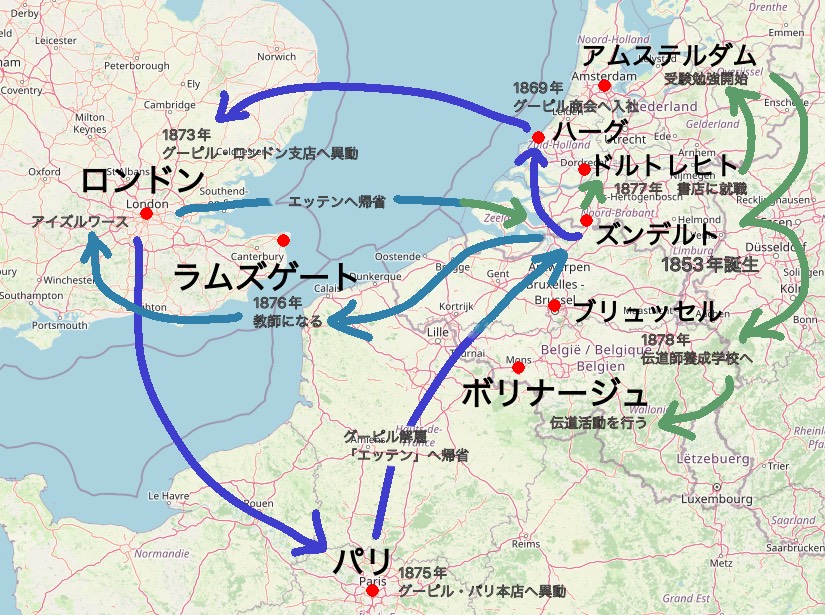

ゴッホの足跡(1853~1880年)

参考文献

・フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第一巻」みすず書房 1984年7月2日改訂版発行

・スティーヴン・ネイフ、グレゴリー・ホワイト・スミス著「ファン・ゴッホの生涯 上」国書刊行会 2016年10月30日発行

・吉屋敬著「青空の憂鬱」評論社 2005年4月25日発行

・二見史郎「ファン・ゴッホ詳伝」みすず書房 2010年11月1日発行

引用・参照元

- フィンセント・ファン・ゴッホ著 二見史郎(ほか)訳「ファン・ゴッホ書簡全集 第一巻」みすず書房 1984年7月2日改訂版発行、13頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、74頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、78頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、14頁 ↩︎

- スティーヴン・ネイフ、グレゴリー・ホワイト・スミス著「ファン・ゴッホの生涯 上」国書刊行会 2016年10月30日発行、115頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、157頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、182頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、174頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、174頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、251頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、249頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、249~250頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、266頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、315頁 ↩︎

- 二見、1984年7月2日、135頁 ↩︎

コメント