血しぶきと蝋燭の光。「絵金祭り」って知ってる?

高知県香南市赤岡町で、毎年7月の第3土曜・日曜に開かれる「土佐赤岡町絵金祭り」。

通称「絵金祭り」と呼ばれ、夏の恒例行事として親しまれています。

ふだんは静かな商店街が、この2日間だけガラッと姿を変えるんです。軒先にズラッと並ぶのは、江戸時代に描かれた絵。しかも、ただの風景画とかじゃない。血しぶきが飛び、鬼気迫るシーンが描かれた「芝居絵屏風(しばいえびょうぶ)」という超インパクト系アート。

しかもライトアップは電飾じゃなく、蝋燭の灯り。ゆらめく炎に照らされると、絵がまるで動き出すような迫力。観覧は無料なのに、ちょっと異世界に迷い込んだみたいな体験ができちゃいます。

今回はそんな高知が誇る“ゾクっとする夏祭り”、絵金祭りを紹介します。

まずは、この芝居絵屏風を描いた本人、「絵金」ってどんな人?というところから。

開催場所:香南市赤岡町本町・横町商店街

絵金こと「弘瀬金蔵」ってどんな人?

「絵金(えきん)」の本名は弘瀬金蔵(ひろせ・きんぞう)。生まれは江戸時代、文化9年(1812年)、場所は高知城下の新市町。父親は髪結い職人という、どこにでもいそうな町人の家庭でした。

しかし金蔵は、子どもの頃から絵の才能がずば抜けていました。16歳で江戸に出て、当時の名門・狩野派の絵師に弟子入り。普通なら10年かかるところを、たった3年で修業を終えたというから本当にすごい。

帰郷後はすぐに土佐藩の“お抱え絵師”=御用絵師に抜擢され、順調にキャリアをスタートさせます。

ところが……。

20代後半、贋作事件に巻き込まれてしまいます。当時の贋作は打ち首ものの重罪。死罪は免れたものの、御用絵師の身分を剥奪され、城下町を追い出されることに。

その後は“町絵師”として活動を続け、一時は赤岡町に移り住み、絵を描き続けます。このとき描かれた芝居絵屏風が、今も地元の人たちの手で大切に守られ、毎年の絵金祭りでお披露目されているわけですね。

晩年は脳卒中の後遺症で右手が動かなくなってしまいますが、左手で絵筆を握り続け、1876年、65歳でその生涯を終えました。

彼の作品には絵馬や掛け軸、巻物などいろいろありますが、やっぱり一番知られているのは「芝居絵屏風」。歌舞伎の演目の名シーンを描いたものなんですが、中には血みどろな生々しい描写も。

怖いのに美しい、不気味なのに惹きつけられる――そんな独特の世界観が、今も多くの人の心をつかんで離しません。

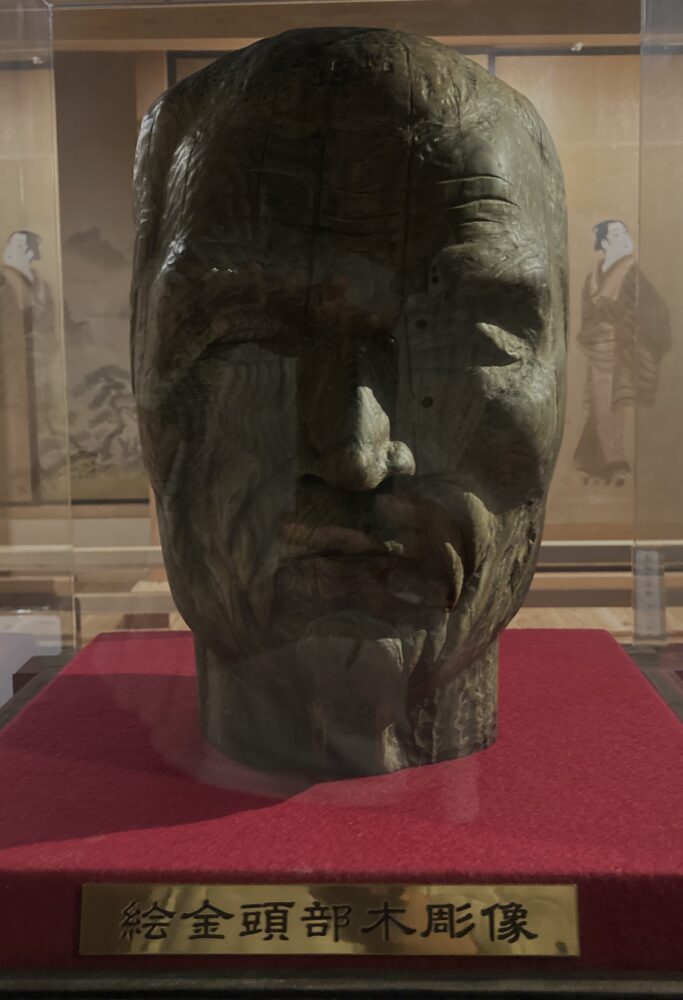

《「絵金」頭部木彫》

絵金の肖像画や写真などは残っていませんが、写真の高知県安芸郡の元庄屋から提供されたとされる木彫が残っています。

その庄屋の先祖が絵金を家に招いて絵を描かせている際に、宮大工「島村喜三郎」に絵金の頭部木彫を造らせたとの言い伝えがあります。

絵金祭りの語り部「絵金蔵」

赤岡町には、絵金が描いた芝居絵屏風が全部で23点残っています。これらはもともと、町内の家庭で大切に受け継がれてきました。

でも日本画って、湿気に弱い・すぐ変色する…etc、とにかくデリケートなアートです。そんな貴重な文化財を、普通の家で保管して大丈夫だったのか?と心配になりますよね。

実際、町の和菓子屋さんの話によると、「屏風絵の前で花火をしたり、餅とり粉まみれの手で触ったり」なんてこともあったそうで……。良くも悪くも、“家に代々あるモノ”として扱われていた様子。(これ、学芸員さんが聞いたらマジで卒倒しそうです笑)

さらに厄介なのが、絵金祭り当日。芝居絵屏風たちは毎年、屋外で展示されるんです(今もです)。美術館に通ってる人なら分かると思いますが、日本画を“ケースなし”で展示するなんて、まずあり得ません。また、照明の光量までめちゃくちゃ気を使ってるはず。

それを蝋燭で照らす?しかも真夏の屋外で?――

そう、この「絵金祭り」って展示方法自体がかなり攻めてるんです。

というわけで、「絵金祭り」を続けていくためには、これらの「芝居屏風絵」たちを守るちゃんとした場所が必要だった訳です。

その役割を担う為、2005年にオープンしたのが、「絵金蔵(えきんぐら)」でした。

絵金蔵では、23点すべての芝居絵屏風を専門の環境で保管・修復。

繊細な作品たちを、できる限りいい状態で未来へ残していくための施設です。

また、絵金蔵の任務は「作品の保存」だけではありません。

彼らが何より大事にしているのは、「絵金祭りの伝統」そのもの。

そのひとつが、“蝋燭の灯りで照らされた芝居絵屏風を、直に見てもらう”という体験。

そのため、現在でもお祭りのときは、ショーケース越しじゃなく、昔と同じように“直に”屏風絵を見られるよう取り計らわれているのです。

蝋燭の灯りに浮かぶおどろおどろしくも美しい世界――それを今でも味わえるのは、地元の人たちの想いと努力のおかげなんですね。

撮影可能なスペースの作品は全て複製画です。

奥の展示室に真作が数点ありましたが撮影は不可でした。

「絵金蔵」の所在地:高知県香南市赤岡町538

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ絵金の世界、ちょっとだけ覗いてみる。

ここからは、絵金蔵に収蔵されている芝居絵屏風の中から、いくつかをピックアップしてご紹介していきます。

どれもインパクト抜群、血と物語がにじみ出るような絵金ワールド全開の作品ばかり。

そして、ぜひ声を大にして言いたいのが――

液晶越しの画像と実物、ぜんっぜん違います。

絵金祭りでは、これらの屏風絵が蝋燭の灯りに照らされて展示されます。

その光に浮かぶ芝居絵の世界は、ちょっとした“異空間”。

静かな夜に揺れる炎が、絵の中の登場人物をまるで生きているかのように見せてくれるんです。

なので、画像で気になった方は、ぜひ「絵金祭り」本番で“本物”を体感してみてください。

きっと、印象がガラッと変わりますよ。

浮世柄比翼稲妻(うきよづかひよくのいなづま)

—鈴ヶ森—

作品解説(クリックまたはタッチ)

先述したとおり、「芝居絵屏風」は歌舞伎の演目をモチーフに描かれています。

本作は、そのうちのひとつ『浮世柄比翼稲妻(うきよづか ひよくの いなづま)』第2幕の一場面を絵金が描いたもの。

鈴ヶ森で山賊に襲われた白井権八(しらい ごんぱち/画面左)は、これを一人で返り討ちにします。

そこへ現れたのが、侠客・幡随院長兵衛(ばんずいいん ちょうべえ/画面右)。

彼は権八の腕前に感心し、声をかける――という場面です。

背景には、返り討ちにあった賊たちの無残な死体がゴロゴロ。

その凄惨な舞台の上で、斬りかかろうとする権八と、それを提灯で制止しようとする長兵衛が描かれています。

注目したいのは、ふたりのポーズ。

身をひねって刀を構える権八と、大股で踏み出しながら提灯を突き出す長兵衛――

まさに歌舞伎のワンシーンそのものです。

色彩も見事。全体に大胆な赤が差し込まれていて、背景の血の気配すら“美しさ”に変わって見えるような構図。

二人の衣装にも細かい意匠があしらわれていて、情報量の多さにもかかわらず構図がバシっと決まっているのが印象的ですね。

まさに、豪華絢爛な“殺人現場”。

血と暴力、そして演出へのこだわり――

芝居絵に対する絵金の愛と執念が、ひしひしと伝わってきます。

菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

—寺小屋(よだれくり)—

作品解説(クリックまたはタッチ)

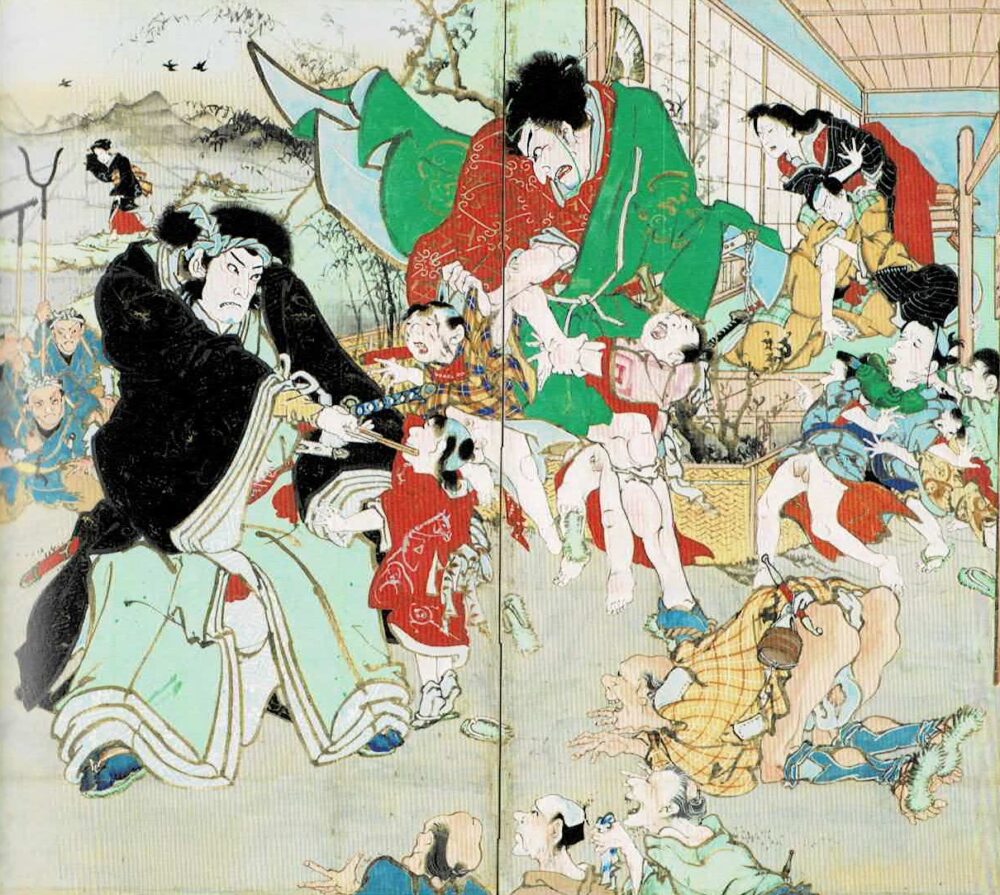

続いてご紹介するのは、こちらの一枚。

モチーフになっているのは、歌舞伎の人気演目『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』の名シーン、「寺子屋の段」です。

この物語はざっくり言うと、藤原時平に陥れられた菅原道真が左遷され、その息子の菅秀才(かんしゅうさい)まで命を狙われるという話。

菅秀才を匿っている寺子屋に、時平の家臣・松王丸と春藤玄蕃が乗り込んでくる場面です。

画面左の黒い着物の男が松王丸(まつおうまる)、

中央の赤×緑の派手な装束が春藤玄蕃(しゅんどう げんば)。

そして右上にいる、黄色い着物の男性が寺子屋の主・武部源蔵(たけべ げんぞう)です。

松王丸たちは子どもたちの顔をひとりずつ確認していき、もう少しで菅秀才が見つかってしまう…!――絵金が描いたのは、そんな緊張感のある場面なのです。

そしてこのシーンの少し前、千代という女性が、自分の息子・小太郎を寺子屋に入門させます。

「ちょっと隣村まで用があるから」とだけ言い残し、その場を立ち去っていく彼女。

その「千代」が、画面左上に描かれている女性です。

どこか意味ありげに、寺子屋の方を振り返っていますよね。

じつはこの女性、物語のカギを握る“伏線”。

彼女はいったい何者なのか――?

そして、菅秀才の運命やいかに。

このあとの展開は、次の「作品解説」で!

菅原伝授手習鑑

—寺小屋—

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらは、先に紹介した「寺子屋(よだれくり)」の続きが描かれた一枚。

画面左には、寺子屋の主・源蔵とその妻・戸浪。

右側には、敵方の松王丸と玄蕃。

そして中央下には――少年の首が…!

ただ、この首、菅秀才のものではありません。

松王丸たちの捜索に追い詰められた源蔵は、その日入門した小太郎の首を“身代わり”に差し出したのでした。

しかし、松王丸は菅秀才の顔を見知っています。

死体の顔であれば、見間違えるかもしれない——

それは源蔵の一か八かの賭けでもありました。

本作に描かれているのは丁度その場面。松王丸がその“首”をじっと見定めている緊迫した瞬間です。

もしバレたら……と、見えないところで刀を握りしめる源蔵。

一方、松王丸の表情には異変が。

顔が紅潮し、目線が定まらない――ただの確認とは思えない、何かが心の奥で揺れているようです。

やがて松王丸は口を開きます。

「菅秀才の首に相違ない」

そう言い残し、捜索を終えた松王丸と玄蕃は寺子屋をあとにします。

安堵する源蔵と戸浪。

けれど、それも束の間…

正太郎の母・千代が寺子屋に戻ってきてしまうのです。

戸惑いと罪悪感に揺れるふたりのもとへ、もう一人の人物が現れます。

それは——なんと、松王丸でした。

さらに驚き慌てる源蔵と戸浪に向かって、松王丸は真実を語り始めるのです。

斬られた小太郎は――

実は、松王丸と千代の“実の息子”でした。

敵方に仕えながらも、松王丸の心には、かつての主君・菅原道真への深い恩義が残っていました。

その恩に報いるため、自らの息子を差し出す――それが彼の選んだ“忠義”でした。

息子の死を前にしても、涙を見せまいとする松王丸。

けれど、源蔵が語った小太郎の最期の様子――

「ニコリと笑って首を差し出した」

それを聞いた松王丸は

「健気な……」

……そして、堪えきれず、涙を流すのでした。

この場面の空気の重さ、美しさ、そして切なさ。

絵金の筆がとらえたのは、ただの“芝居”ではありません。

人の覚悟、情、そして別れ――

儚くも美しい、“忠義”と“人情”が交差する瞬間だったのです。

蝶花形名歌島台(ちょうはながためいかのしまだい)

—小坂部館(こさかべやかた)—

作品解説(クリックまたはタッチ)

続いてご紹介するのは、武家の因縁と親子の情が交錯するこちらの一枚。

モチーフとなったのは『蝶花形名歌島台(ちょうはながためいかのしまだい)』。

土佐の戦国大名・長宗我部氏の家督相続と、豊臣・徳川両家に関わる内紛事件を題材に脚色した作品です。

舞台は戦国時代。

羽柴氏と大内氏が争う中、武将・小坂部兵部音近(画面右の老人)は中立を保っていました。

そんな音近には二人の娘がいました。

姉の葉末(はすえ/画面右の娘)は羽柴方へ、妹の真弓(まゆみ/画面左の娘)は大内方へと嫁ぎ、それぞれ立場を異にしています。

そんなふたりの娘が、父の還暦祝いにそろって館を訪れます――が、祝いどころではありません。

父をどちらの陣営に引き入れるかを巡って、姉妹は大ゲンカを始めてしまうのです。

止まらないケンカに業を煮やした音近は、なんと孫同士に真剣勝負をさせることを提案。

葉末の息子・笹市と、真弓の息子・松太郎。

勝った方の陣営に味方すると、音近は宣言します。

勝負の結果――勝ったのは笹市。

松太郎は命を落とし、音近は約束どおり羽柴方につくことを表明します。

……が、その直後、音近は自ら短刀を腹に突き立てます。

そして、明かされる衝撃の真実。

実は姉の葉末は、音近の兄・元胤(もとたね)の娘。

音近はその恩義に報いるため、兄の血を引く笹市に“名刀”を、実の孫である松太郎には“なまくら”を渡していたのです。

娘たちはそれぞれ自分の嫁ぎ先のことしか考えていなかった一方で、音近は「恩義」を重んじたのです。

そこには、父としてよりも、“武士”としての信念がありました。

絵金の「赤」に注目

この作品でまず目を引くのが、真弓の着物に使われたあの鮮やかな赤。

でもよく見ると、赤は彼女だけでなく、葉末の袖や奥に立つ笹市の衣装など、画面の随所にバランスよく散りばめられています。

そのことで、色が浮くどころかむしろ全体をまとめ、作品に“統一感”と“リズム”を与えているんです。

この赤、実は“血赤”と呼ばれる絵金特有の色。

高知県の鉱山で採れた辰砂(しんしゃ)という鉱石から作られていて、強烈でありながらもどこか神聖な赤色が特徴的な顔料です。

画像:by JJ Harrison

「血赤」は“魔除け”の色だった?

もうひとつ興味深いのが、この“血赤”がもつ別の意味。

高知では昔、夏になるとご先祖様と一緒に“悪霊”も海からやってくると信じられていました。

この赤は、そんな悪霊を追い払う“魔除け”の力があるとされ、とてもありがたがられていたんです。

だからこそ、絵金祭りは夏の行事。

今でも軒先に飾られる“芝居絵屏風”には、ただのアートとしてではなく、「まじない」としての意味も込められているんですね。

命を描く赤。

血を思わせながらも、どこか神聖で、守ってくれるような色。

それが、絵金の“赤”なんです。

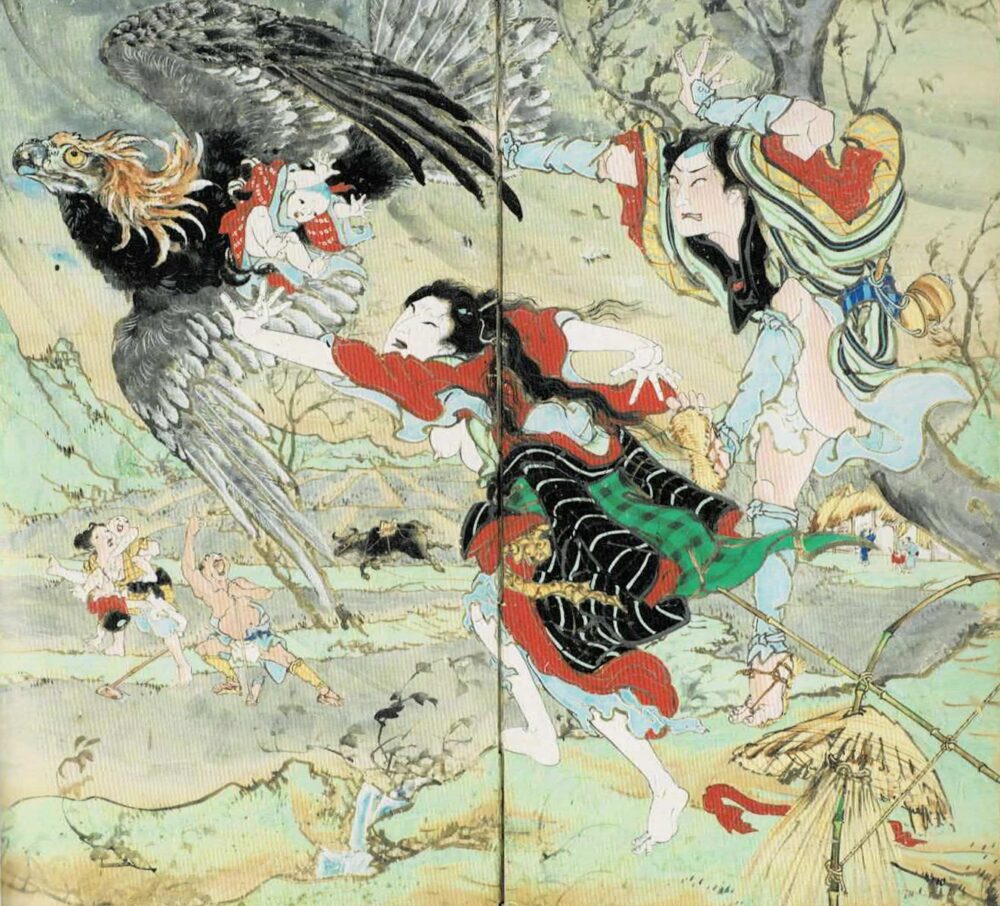

花上誉石碑(はなのうえほまれのいしぶみ)

—志度寺(しどうじ)—

作品解説(クリックまたはタッチ)

『花上誉石碑』は、歌舞伎ではなく元々「人形浄瑠璃」として演じられていた作品。

実際に起きた仇討ち事件をもとに脚色されたお話です。

舞台は讃岐・丸亀藩。

藩士・田宮源八は、剣術師範・森口源太座衛門の妬みによって、闇討ちされてしまいます。

その後、息子の坊太郎にも危険が及ぶことを恐れた叔父・槌谷内記(つちや ないき)は、坊太郎を四国の志度寺に預け、出家させることにしました。

この事件のショックで、坊太郎は“口がきけない病”に。

それを一番に憂えたのが、彼の乳母である「お辻(おつじ)」でした。

お辻は、坊太郎の病が治ること、そして仇討ちが果たされることを祈って、金刀比羅権現に願掛けを続けます。

ついには命を懸ける覚悟を決め、自ら命を絶ってしまうのです。

本作に描かれているのは、まさにその場面。

中央で祈るように手を合わせているのが、お辻。

その手前で顔を伏せているのが坊太郎。

右上には、異変を察知して駆けつけた内記の姿があります。

お辻の死を前に、内記は真実を語ります。

実は――坊太郎が“口がきけない”というのは演技でした。

森口の目を欺くため、出家させて話すことを禁じていたのです。

真実を知ったお辻は、「今までの祈りは無意味だったのか」と絶望しかけます。

けれど内記は言います。「いや、坊太郎の剣の才は、あなたの祈りのおかげです」と。

そして内記は、弟子ふたりとの試合を命じます。

坊太郎は、年齢を感じさせない見事な腕前でこれに勝利。

凛としたその姿に、お辻は「この子ならきっと本懐を果たしてくれる」と、安堵のうちに息を引き取ります。

異時同図法 ―― 一枚の絵に“ふたつの時間”

この作品で注目したいのは、もちろんお辻の壮絶な姿もですが……

実は、画面の中に“坊太郎が2人”いることに気づきましたか?

この技法は「異時同図法(いじどうずほう)」といって、異なる時間の出来事を同じ画面内に描く表現方法。

お辻の死に驚く坊太郎と、

その後、弟子たちと戦う坊太郎。

どちらも同じ絵の中に登場しているのに、それぞれ“別の瞬間”。

現代でいうなら、“漫画のコマ割り”のようなもの。

時間の流れを一枚で見せることで、絵にストーリー性が生まれるのが、この芝居絵屏風の大きな魅力です。

この「異時同図法」。

他の絵金作品にも使われていますので、ぜひ探してみてください。

絵金祭りと絵師・金蔵

“血みどろ絵”と絵金

絵金の芝居絵屏風といえば、まず目を引くのが“血赤(ちあか)”と呼ばれる強烈な赤。

このインパクト抜群の色づかいから、彼の作品は“血みどろ絵”と呼ばれることもあります。

とはいえ、同じ“血みどろ絵”でも、月岡芳年の『英名二十八衆句』などの「無残絵」シリーズとは少し毛色が違います。

月岡の絵は、まさに“無残”という言葉がぴったりな、残虐描写そのものが主役。

一方で絵金はというと――

実は芳年作品ほど血まみれじゃないんです。

血の描写がない作品も多く、“血みどろ”感はむしろ見る人の想像に委ねられている。

つまり、絵金にとって“流血”は目的じゃなく、物語のドラマ性を高めるための演出のひとつだったわけです。

赤岡町と絵金

では、そんな絵金の創作意欲を突き動かしたものは何だったのか?

その答えは、彼を取り巻いていた土地と人にありました。

当時の赤岡町は、海路の要所として栄えた商業の町。

文化の回転も早く、大阪での歌舞伎公演がすぐに地元でも上演されるほどだったとか。

町の人たちも当然、歌舞伎に対する目が肥えていた。

そんな“目利き”たちに請われて、絵金は芝居絵屏風を描き始めます。

でも実は、絵金自身も筋金入りの歌舞伎ファン。

なんと、息子に歌舞伎の登場人物の名前をつけたほどのガチ勢。

歌舞伎オタクの天才絵師が、歌舞伎通な町の人のために描いた屏風絵――

そんな濃い背景があるからこそ、絵金の作品はただの“劇画”では終わらなかったんです。

芝居絵ではなく、物語そのものを

当時の芝居絵といえば、役者の決めポーズを写したブロマイド的な絵が一般的でした。

でも、絵金は違いました。

彼が描いたのは、“役者”でも“演技”でもない――物語そのもの。

表情、構図、ポーズ、色、そして「異時同図法」などの技法まで駆使して、

登場人物の感情や運命の一瞬を、まるで舞台のクライマックスのように描き出したのです。

狩野派で身につけた筆力。

江戸や上方で吸収した歌舞伎愛。

そのすべてを、絵金は赤岡の人々のために注ぎ込んでいました。

血赤と、町の記憶

赤岡町は太平洋に面した港町。

お盆の時期になると、あの世から先祖の霊と一緒に、悪霊や疫病神も海を渡ってやってくる――そんな言い伝えが残っています。

その“魔”を払うために、絵金の芝居絵屏風が軒先に飾られるようになり、

やがてそれは、魔除けだけでなく、五穀豊穣や家内安全を祈る意味も込められるようになっていきました。

そして、いまでは夏の風物詩「絵金祭り」として、地元にしっかり根付いています。

ガラスケースなんてなし。

蝋燭の灯りだけで照らし出される芝居絵屏風が、赤岡の商店街にズラリと並ぶ――

これほど大胆で、これほど粋な展示が、ほかにあるでしょうか。

夏の宵、揺れる炎に照らされる芝居絵屏風。

おどろおどろしくも、どこか美しいこの光景は、きっと絵金の“血赤”だけの力ではありません。

それはきっと、絵とともに生きてきたこの町の記憶と空気が、いまもそこに息づいているからでしょう。

7月の第3土曜・日曜。

もし予定が空いていたら、ぜひ「絵金祭り」に足を運んでみてください。

ただの美術鑑賞じゃない。

町ぐるみで守り継がれてきた“生きた芝居絵”との出会いがありますよ!

絵金ゆかりのスポットを巡ろう

絵金祭りの余韻にひたりながら、もう少し“絵金の世界”に触れてみたくなったら――

ぜひ立ち寄っておきたい施設が、赤岡町周辺にはいくつかあります。

弁天座(べんてんざ)

絵金蔵のすぐ向かいにある、レトロな木造芝居小屋。

明治時代の芝居小屋をモデルに復元された建物で、座敷席や花道もあり、雰囲気たっぷり。

普段は演芸会や落語などが行われていますが、絵金祭りの日には、なんと本格的な歌舞伎の上演も!

絵金祭りで展示される芝居屏風絵の歌舞伎演目もみられるかもしれません――これはぜひ生で体験してほしいスポットです。

詳細はこちら→弁天座ホームページ

創造広場アクトランド

コメント