日本初!?家具と一緒に楽しめる美術館

東京都八王子市にある「村内美術館」は、ちょっとユニークな私設美術館。

何がユニークかというと——なんと、家具店の中にあるんです。

運営しているのは、家具・インテリアでおなじみの「村内ファニチャーアクセス」。

その八王子本店の一角を歩いていると、ひょっこりと美術館が現れます。初めて訪れると、きっと驚くはず。

展示されているのは、ジャン=フランソワ・ミレーやカミーユ・コローといったバルビゾン派の名画から、ルノワール、キスリングなど西洋の人気作家たちの作品まで。

さらに、日本の近現代作家として、東郷青児や智内兄助といった名前も並びます。

こぢんまりとした空間ですが、その分、絵とじっくり向き合えるのが魅力。混雑することもあまりなく、静かに名画を味わえるのも嬉しいポイントです。

そして何より、「村内ファニチャー」での買い物ついでに、ふらっと立ち寄れる気軽さがいい。入館料もお手頃で、ちょっと得した気分に。

暮らしとアートが、さりげなくつながる場所。

「美術館ってちょっと敷居が高い…」と思っていた人にこそ、訪れてほしい美術館です。

東京・西エリアでアートを楽しむなら、ここはぜひチェックしてみてください。

所蔵作品紹介

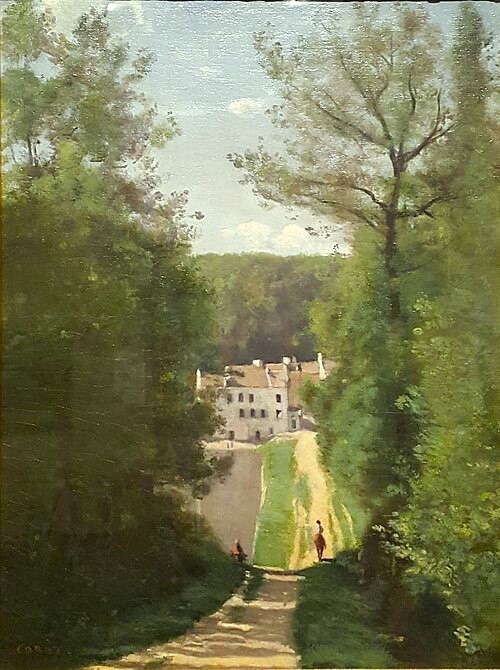

カミーユ・コロー

《ヴィル=ダヴレーのカバスュ邸》(1835~1840年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

村内美術館の見どころのひとつが、バルビゾン派の作品たち。

その中でもぜひ注目してほしいのが、カミーユ・コローによる 《ヴィル=ダヴレーのカバスュ邸》 です。

描かれているのは、パリから西へおよそ12kmほどの郊外にある「ヴィル・ダヴレー」という町。

コローはこの地に別荘を持っていて、1830年代半ばからはよく滞在し、ここで数多くの風景画を描きました。

この作品はコローの比較的初期のもの。

高台から続く坂道や木立の向こうに並ぶ家々、さらにその奥に広がる空のひろがりが、じんわり心に残ります。

晩年のコローが見せる幻想的で構成的な作風とは違って、この絵は実際の風景を淡々と描いたもの。

木陰の涼やかな手前から、民家のある奥へと視線が抜けていく流れは、素朴ながらとても心地いいんです。

小さなサイズの一枚ですが、のんびりとした空気とやわらかな余韻を感じさせてくれる、初期コローの名品といえるでしょう。

カミーユ・コロー

《ヴィル・ダヴレー 牧草地からコローの家へと続く道》(1850-60年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらもコローの作品。

先ほど紹介した《ヴィル=ダヴレーのカバスュ邸》と比べると、色味がぐっと抑えられているのが印象的です。

コローはしばしば「印象派の先駆者」と言われます。屋外制作を積極的に取り入れたことがその理由ですが、この絵を見て「印象派っぽい!」と感じる人は少ないかもしれません。むしろ、あの華やかな色彩とは真逆の静けさが漂っています。

実はコロー、派手な色を好まなかった画家なんです。

その代わりに大切にしたのが、色同士の調和。だからこそ彼の絵には、彩度を抑えたグレートーンが多く使われています。

そして、そのグレーにほんのり光を溶け込ませることで生まれるのが、コロー独自の「銀灰色」。

この絵でも、その“銀のように輝く灰色”が田園風景を包み込み、どこか幻想的な空気をつくり出しています。

控えめなのに、じんわり心に残る。

そんなコローらしさがぎゅっと詰まった一枚です。

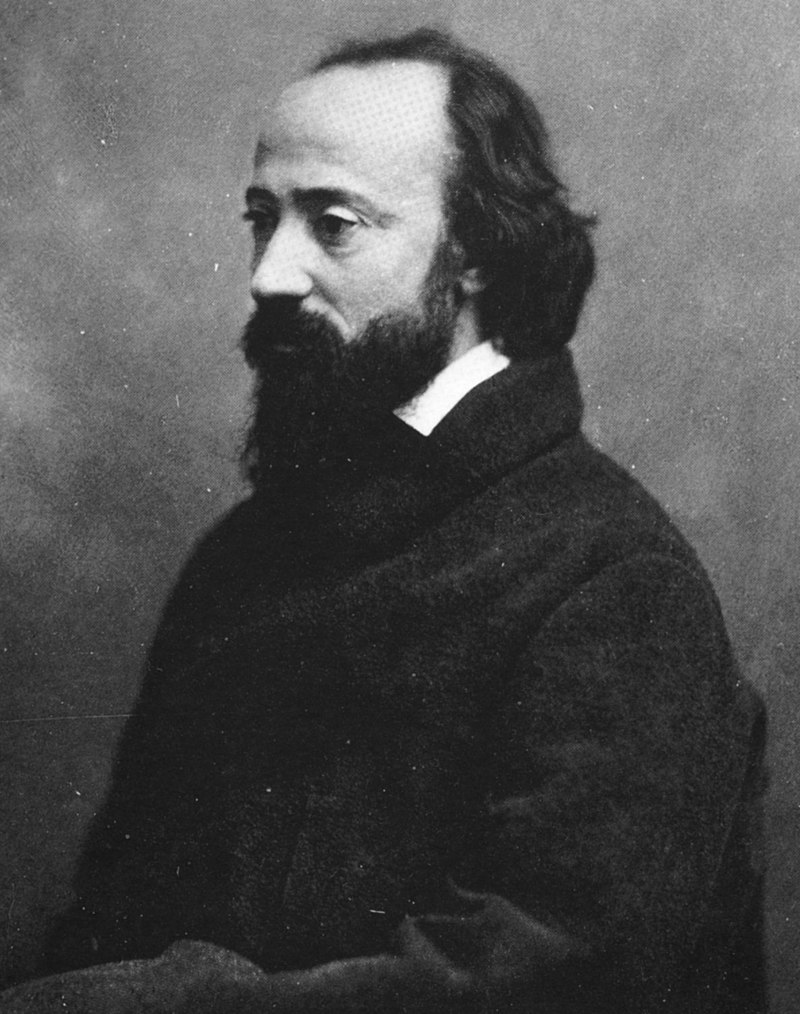

シャルル=フランソワ・ドービニー

《オワーズ川の中洲》(1850年代)

作品解説(クリックまたはタッチ)

(Charles-François Daubigny, 1817~1878)

彼もまた「バルビゾン派」の代表的な画家のひとりです。

バルビゾン派というのは、19世紀中ごろ、パリ郊外のバルビゾン村に集まった画家たちのこと。

当時の美術界では神話や歴史を描いた大作が主流でしたが、彼らはあえて農村や森などの “ありのままの自然” を描こうとしました。しかも屋外で、実際に自然を観察しながら。今でこそ当たり前のように思えますが、当時はかなり革新的だったんです。

画像:by Mussklprozz

そんな中でもドービニーは「水辺」をこよなく愛した画家でした。別名「水の画家」。なんと「ボタン号」というアトリエ付きのボートまで作って、セーヌ川やオワーズ川に浮かべ、その上から風景を描いていたそうです。

この《オワーズ川の中洲》も、水辺への愛があふれる一枚。

赤く染まった夕空が川面に反射し、画面いっぱいに広がる穏やかな光景。横長のキャンバスいっぱいに広がる水面は、眺めているだけでも心穏やかになります。

ウジェーヌ・カリエール

《婦人像》

作品解説(クリックまたはタッチ)

ウジェーヌ・カリエールは、19世紀末から20世紀初頭に活躍したフランスの象徴主義の画家。

彼の絵の特徴といえば、まるで霧に包まれたような画面です。そこに浮かび上がる人物は、暗闇の中からほのかに光を放っているようで、不思議な幻想感をまとっています。

この《婦人像》もまさにそのスタイルで描かれた作品。

淡くにじむ輪郭の中から、ひとりの女性がこちらをじっと見つめてきます。その表情を前にすると、「この人はどんな気持ちでいるんだろう?」と自然に想像をかき立てられます。

カリエールは群像画を多く描き、母と子の温かな関係や、人間の孤独といった普遍的なテーマを追求しました。

一方で、このような肖像画でも、ぼやけた輪郭やモノクロームのような画面のなかに、確かな存在感を与えています。

シンプルなのに、観る者の心を深く揺さぶる──そんなカリエールの魅力が詰まった一枚です。

オーギュスト・ルノワール

《ジャン・ルノワールとガブリエル》(1896年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠オーギュスト・ルノワール。

実は彼、結婚したのは49歳と意外に遅めでした。1890年、20歳年下のアリーヌと結婚(実はすでに第一子は生まれていたんですが…!)、その後1894年に次男のジャン・ルノワールが誕生します。

そして、ジャンの子守をしていたのが、アリーヌの従妹・ガブリエル。

彼女はルノワール一家にとって欠かせない存在となり、後にジャンが映画監督として大成してからも、生涯にわたって親しい関係を保ち続けました。

そんなふたりの深い絆を予感させるような作品が、この《ジャン・ルノワールとガブリエル》。

16歳のガブリエルが、まだ幼いジャンを抱きかかえています。ルノワール特有の柔らかなタッチに包まれた画面からは、家族のあたたかさと優しい時間の流れが感じられます。

見ているだけで、時代を超えた“家族の物語”に触れたような気持ちになる一枚です。

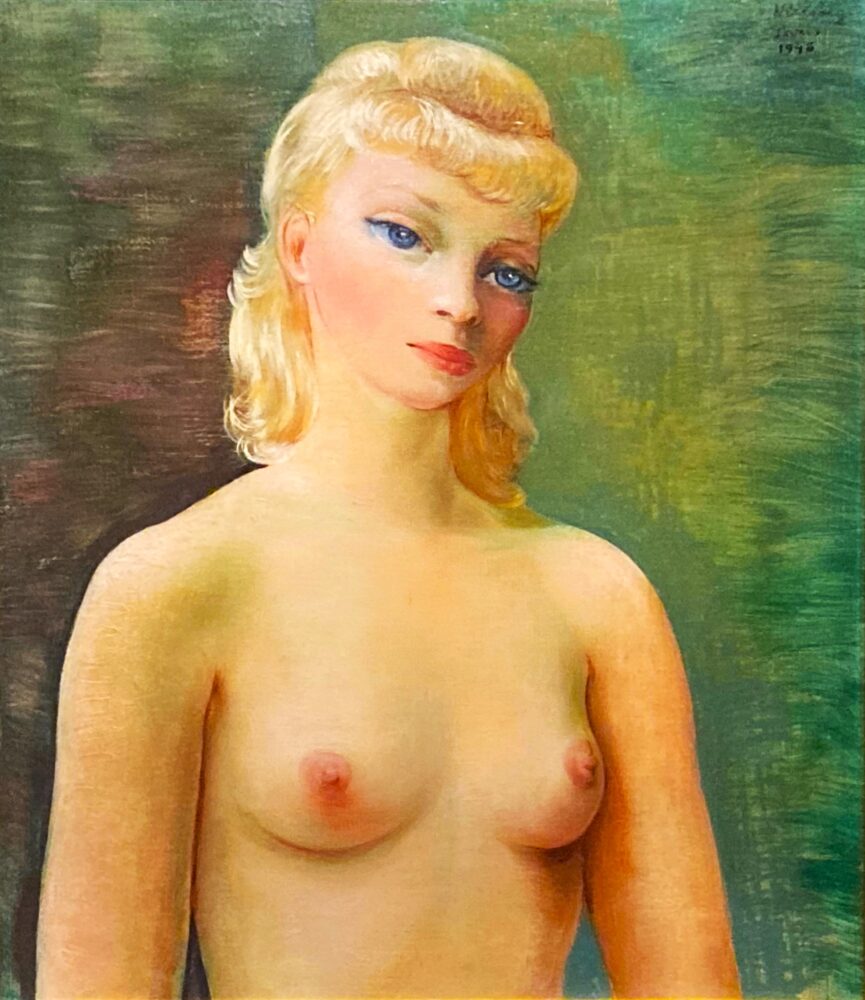

モイズ・キスリング

《ブロンドの若い娘の胸像》(1948年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モイズ・キスリングは、エコール・ド・パリを代表する画家のひとり。

彼の人物画はとにかく特徴的で、「あ、これはキスリングだ!」と一目でわかる独自のスタイルがあります。

この《ブロンドの若い娘の胸像》も、まさにその典型。

大きな瞳、デフォルメされた顔や身体──どこか原始的な力強さを感じさせつつも、肌の質感は驚くほどなめらかで、色彩は鮮やかで生き生きとしています。

キスリングのすごさは、独自のデフォルメを取り入れながらも、モデルの個性や内面をしっかり絵に反映させるところ。外見の特徴だけでなく、彼自身が感じ取った精神性までもキャンバスに投影するのです。だからこそ、彼の肖像画はどれも似ているようでいて、モデルごとにまったく違う印象を与えます。

この作品でも、背景の緑が女性の血色の良さを引き立て、凛と前方を見つめる姿には、静かでありながら確かな生命力と意志の強さが感じられます。

力強さと繊細さ、その両方を兼ね備えた一枚。

まさに「キスリングらしさ」が凝縮された肖像画といえるでしょう。

モイズ・キスリング

《ミモザとチューリップ》(1944年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

1940年、第二次世界大戦下。

パリはドイツ軍に占領され、ユダヤ人であったキスリングは弾圧を逃れるため、アメリカへ亡命します。戦争が終わるまでの数年間、彼は異国の地で絵を描き続けました。

この《ミモザとチューリップ》も、そんな亡命時代に生まれた一枚。

キスリングは人物画だけでなく、花を描いた静物画も数多く残しています。なかでも「ミモザ」は特にお気に入りだったようで、本作でも花瓶に差したチューリップを、まるで後光のようにミモザの黄色い花が包み込んでいます。

ミモザは「喜び」「優しさ」「安らぎ」を象徴する花。

そして南フランスでは春を告げる風物詩としても親しまれています。

戦時中の不安のただなか、異国で過ごす日々。

そんなキスリングにとって、この明るい黄色はただの花以上の意味を持っていたのかもしれません。小さな花束の中に、安らぎや希望を重ね合わせていた──そう思うと、この絵の鮮やかさがより胸に迫ってきますね。

まとめ:暮らしとアートが出会う場所、村内美術館

今回は、家具店の中にあるというちょっと意外な立地の「村内美術館」を紹介しました。

「家具店の中の美術館?たいしたことないんでしょ?」と思うかもしれませんが、実際に入ってみると驚かされます。そこにはバルビゾン派の風景画から印象派の巨匠ルノワール、さらにエコール・ド・パリのキスリングまで、ヨーロッパ美術の流れを味わえる名品がずらり。加えて東郷青児や智内兄助といった日本の作家の作品も収蔵されていて、小さな空間に美術の魅力がぎゅっと詰まっています。

大規模な美術館とは違い、静かで落ち着いた雰囲気の中でじっくり作品と向き合えるのも魅力。さらに家具店に併設されているから、買い物ついでにふらっと立ち寄れる気軽さもあります。アートをもっと日常に近く感じさせてくれる場所です。

「美術館はちょっと敷居が高い…」と感じている人にもおすすめできる、カジュアルで温かな空間。

東京・八王子を訪れるなら、ぜひ立ち寄ってみてください。きっと思わぬ名画との出会いが待っていますよ。

村内美術館の基本情報

所在地:東京都八王子市左入町787

コメント