日本とも深い関わりを持つ「ナビ派」を収蔵する美術館

新潟県長岡市にある新潟県立近代美術館。

ここでは、日本近代美術からフランス・バルビゾン派まで、国内外の近代絵画や彫刻を幅広く収蔵しています。収蔵作品数はなんと約6,000点。その充実ぶりは、地方館としては全国屈指といえるでしょう。

中でも注目したいのが、フランスの「ナビ派」の作品たち。

ナビ派は、日本美術の影響を強く受けたことで知られる芸術家グループです。

ここ新潟では、モーリス・ドニの大作をはじめ、「日本かぶれのナビより日本かぶれのナビ」と呼ばれたポール=エリー・ランソンの隠れた名作まで鑑賞することができます。まさか日本でナビ派の世界観をじっくり味わえるとは、ちょっと意外ですよね。

ロダンの貴重な初期作品も展示!

そして、エントランスで来館者を出迎えるのが、ロダン作《カリアティードとアトラント》。

この作品は、ロダンがまだ名の知られていなかった時期に制作した初期作のひとつです。

力強い肉体表現や構図の躍動感には、すでに彼の後年のスタイルが芽生えており、イタリア・ルネサンスの影響もうかがえます。

さらに特筆すべきは、その希少性。

無名時代に制作されたため鋳造数が極めて少なく、世界でもわずかしか現存が確認されていない貴重な作品なのです。

まさに“ここでしか出会えないロダン”といえるでしょう。

コレクションの紹介

今回は、数あるコレクションの中から、ナビ派やロダンなど、西洋美術を中心にピックアップしてご紹介します。

どの作品も、それぞれの時代や作家の個性が感じられる見応えある名品ばかり。

気になる作品があったら、ぜひ現地でじっくり鑑賞してみてください。

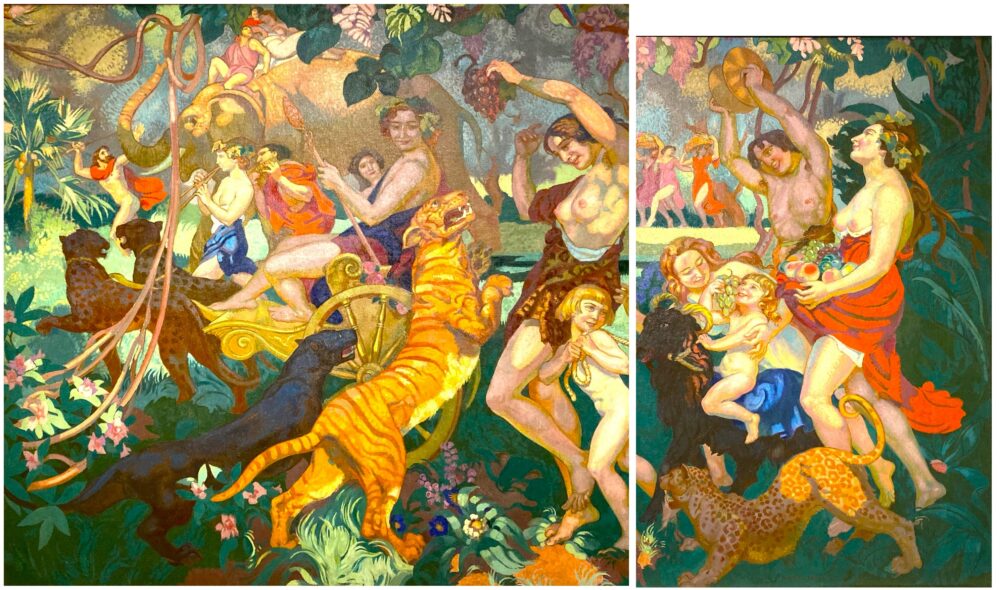

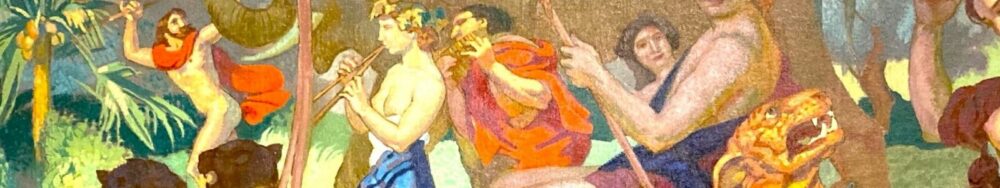

モーリス・ドニ

《ベンガル虎・バッカス祭》(1920年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

モーリス・ドニはフランスの画家であり、象徴性や装飾性を重んじた「ナビ派」の中心的存在です。

「ナビ」とはヘブライ語で「預言者」を意味し、彼らは印象派の写実主義から離れ、感情や信仰、精神性を絵画に取り戻そうとした芸術家たちでした。

ここで紹介する《ベンガル虎、バッカス祭》は、そんなナビ派の特徴がよく表れた作品です。

毛皮店の壁画だった?

この作品は、スイス・ジュネーブにあった毛皮店「ベンガル虎(Le Tigre Royal)」から、店内装飾として依頼されたもの。

ドニが選んだテーマは、古代ローマの酒神を讃える「バッカス祭」でした。

バッカス祭とは、豊穣や陶酔、自由を祝う宗教的な儀式で、もともとは女性だけが参加していたと言われています。

そのため、画面の中心には踊りに興じる女性たちの姿が描かれています。

さらに、画面の中にはベンガル虎をはじめとする猛獣たちの姿も登場。

これは毛皮店からの依頼内容を反映させたものでしょう。

人と動物がともに陶酔の世界に浸る幻想的な情景が、ドニらしい構成力と繊細な色彩で見事に表現されています。

分断された作品

残念ながら、この作品は後に毛皮店からアメリカのコレクターのもとへ渡った後、左右に分断されて別々に販売されてしまいました。

その過程で上部も一部切り取られてしまい、現在は左右の画面が別々の額に収められて展示されています。

それでも、作品全体から放たれる迫力と調和の取れた美しさは健在。

鮮やかな色彩と堂々とした構成が見る人を圧倒します。

ドニファンの方はもちろん、ナビ派の世界観に触れてみたい方も、ぜひ新潟県立近代美術館でこの作品を体感してみてください。

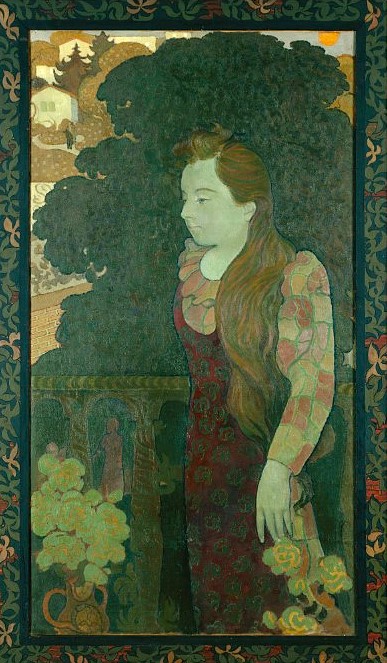

モーリス・ドニ

《夕映えの中のマルト》(1892年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

こちらもドニの作品で、第8回アンデパンダン展に出品されたもの。

先ほど紹介した《ベンガル虎、バッカス祭》(1920年)よりもずっと初期の作品で、全体に落ち着いた色彩が印象的です。

描かれている女性「マルト」は、のちにドニの妻となるマルト・ムーリエ。

額縁の装飾も彼女自身の手によるものといわれています。

マルトはドニの作品にたびたび登場する存在で、画家にとって特別な意味を持つ“インスピレーションの源”だったのでしょう。

本作《夕映えの中のマルト》で特に印象的なのは、彼女の顔の青白さ。

背景の緑がその色を際立たせるどころか、むしろ溶け込ませてしまうような不思議な色彩です。

ドニはかつてこう語っています。

「絵画作品とは、ある一定の秩序によって配色された色彩により覆われた平面である」

華やかな装飾画のイメージが強いドニですが、彼が最も重視していたのは「秩序」。

絵画とは単なる写実ではなく、対象の精神性や象徴性を秩序立てて表現するものだと考えていたのです。

《夕映えの中のマルト》もまさにその思想が反映された一枚。

傾きかけた太陽の光に包まれ、静寂へと沈んでいくバルコニー。

新緑の中に佇むマルトの姿からは、穏やかで神秘的な空気が漂います。

あなたはこの作品の中に、どんな“精神性”を感じるでしょうか。

新潟県立近代美術館で、ぜひその静かな世界に浸ってみてください。

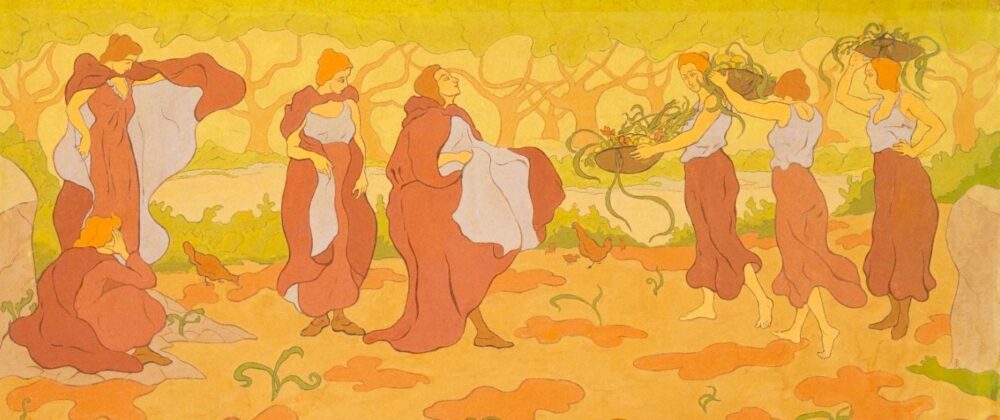

ポール=エリー・ランソン

《収穫する7人の女性》(1895年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

日本美術に魅せられた“日本かぶれのナビ”

ドニをはじめ、ナビ派の画家たちはみな日本美術に強く惹かれていましたが、その中でも特にランソンは群を抜いていました。彼は「日本かぶれのナビより日本かぶれのナビ」と呼ばれたほど。ちなみに「日本かぶれのナビ」とはボナールのこと。つまり、ランソンはボナール以上に浮世絵や日本画の影響を受けていたのです。

ランソン作品の特徴は、他のナビ派よりも輪郭線を明確に描き出した点。

多くのナビ派が印象派の筆触をある程度残していたのに対し、ランソンは輪郭を丁寧に引き、色面をより強調。結果として、装飾的でありながらシンプルで色彩を感じさせる作品を生み出していきました。

ここで紹介する《収穫する7人の女性》も、「膠絵(にかわえ)」という日本画のような技法で描かれており、マットで柔らかい質感が印象的です。

アール・ヌーヴォーの館を彩った壁画

この作品は、パリの画商ジークフリート・ピング(ゴッホが浮世絵を買いあさった店で有名)の新店舗の内装のために描かれたもの。

店舗の装飾企画にはドニやヴュイヤールらナビ派の画家も参加し、それぞれが部屋ごとに壁画を担当しました。

ランソンが手がけた《収穫する7人の女性》は、食堂を飾るための作品。

温かみのある暖色を基調に、膠絵特有の澄んだ発色が空間を明るく包みます。収穫をテーマにした穏やかな女性たちの姿は、まさに“食堂にふさわしい幸福感”を演出しています。

この作品はその後、内装の変更によって取り外され、なんと90年近くも巻かれたまま眠っていたそうです。

一時は忘れられていたこの作品が、今こうして日本で展示されているのは、まるで「日本かぶれのナビ」の運命を象徴しているようですね。

装飾画としてのナビ派の理想

サロンに出品するための“絵画作品”とは異なり、この絵は“空間のための装飾”として描かれました。

ランソンにとって、壁に調和する絵をデザインすることは芸術そのものであり、心からの喜びだったのでしょう。

《収穫する7人の女性》は、まさに「装飾芸術」としてのナビ派の理念を体現した一枚です。

ぜひ新潟県立近代美術館で、ランソンが目指した美の“秩序と調和”をじっくり感じてみてください。

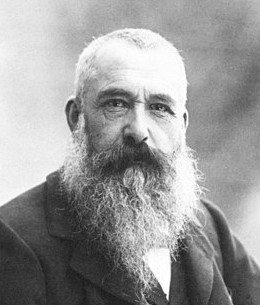

クロード・モネ

《コロンブスの平原、霜》(1873年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

印象派の巨匠といえば、やはりモネ。

1874年の第1回印象派展で発表された《印象、日の出》は、印象派という名前の由来になった作品として有名ですね。

今回紹介する《コロンブスの平原、霜》は、その印象派展のちょうど前年に描かれた一枚です。

舞台となっているのは、モネが暮らしていたパリ郊外アルジャントゥイ。その町の南西に広がる「コロンブスの平原」です。

朝霜のひんやりとした空気感をまといながらも、筆触分割で描かれたやわらかな色彩のグラデーションが心地よく、すがすがしい雰囲気を漂わせています。

モネといえば「光を描いた画家」。

特に早朝のかすかな光の移ろいは、彼が最も追い求めたテーマのひとつでした。

この作品に漂う清々しさも、光の魔術師モネだからこそ表現できた情景なのかもしれません。

ジョン・エヴァレット・ミレイ

《アリス・グレイの肖像》(1859年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ラファエル前派の旗手、ミレイ

ジョン・エヴァレット・ミレイ(1829~1896)は、イギリスで活躍した画家で、あの「ラファエル前派(P.R.B)」の中心人物の一人です。

彼らはラファエロ以前の中世や初期ルネサンス美術に宿る「純粋さ」や「誠実さ」、そして自然への細やかな観察を理想としました。その新しい表現は、当時のイギリス美術界に大きな衝撃を与えたのです。

ミレイの代表作といえば《オフィーリア》(1851~1852年)。

草花の細密な描写や、水に沈みゆくオフィーリアの儚げな表情は、多くの人の心を揺さぶる名作です。現在はロンドンのテート・ブリテンに所蔵されています。

家庭を持って変わった画風

その後ミレイは結婚し、なんと8人もの子どもに恵まれます。

大黒柱として家族を養うため、以前のように時間のかかる緻密なスタイルを続けるのは難しくなりました。

彼は当時こんな言葉を残しています。

「5シリング硬化ほどの箇所に、丸一日は費やせられない」

こうしてミレイは、ラファエル前派の厳格なスタイルを少しずつ和らげ、より大衆に親しまれる画風を模索していきました。

《アリス・グレイの肖像》 ― 変化の時期に描かれた一枚

新潟県立近代美術館に所蔵されている《アリス・グレイの肖像》(1859年)は、まさにその過渡期に描かれた作品です。

モデルとなったのは、ミレイの義妹、14歳のアリス・グレイ。

サイズは小さな作品ですが、少女のあどけなさと内面の奥行きまでを感じさせる描写は、さすがミレイ。背景には初期のような細密さは見られませんが、人物を見つめる温かなまなざしからは、画家の真摯な姿勢が伝わってきます。

この後ミレイはロイヤル・アカデミーの正会員となり、新聞広告にまで作品が使われる人気画家へと成長していきます。

《アリス・グレイの肖像》は、そんなミレイの画風が「初期から後期へ」と移り変わる節目に描かれた一枚。

新潟県立近代美術館を訪れた際は、ぜひ足を止めてゆっくりご覧ください。小さな作品ながら、時代を映す大きな意味を持った作品です。

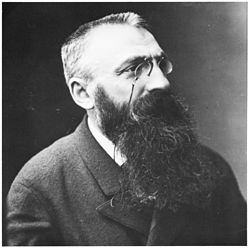

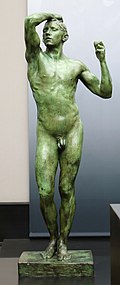

オーギュスト・ロダン

《カリアティードとアトラント》(1876年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

オーギュスト・ロダンといえば、東京・上野の国立西洋美術館にある《地獄の門》や《カレーの市民》を思い浮かべる方も多いでしょう。

「近代彫刻の父」と呼ばれる彼ですが、その歩みは決して平坦ではありませんでした。

苦難の若き日々

ロダンは10代後半、名門エコール・デ・ボザールの入学試験を3度受けましたが、すべて不合格。

当時の美術界は新古典主義が主流で、理想化された美を重んじる風潮に対し、ロダンは人間らしい感情や動きを重視していました。その表現は「型破り」とみなされ、才能を認めてもらえなかったのです。

一時は姉の死をきっかけに修道院へ入りますが、院長の言葉で再び芸術への情熱を取り戻します。その後は装飾彫刻の職人として生計を立てながら腕を磨いていきました。

ミケランジェロとの出会い

ロダンの人生が大きく変わったのは、1875年に旅行で訪れたイタリアにて。

ルネサンスの巨匠ミケランジェロの作品に触れ、その力強い人体表現に深い感銘を受けます。

その衝撃は、

「ミケランジェロこそが私をアカデミックな彫刻から解放してくれた」

と語ったほど。

以後、彼の作風はより自然で生命力あふれる方向へと進んでいきます。

新潟県立近代美術館の《カリアティードとアトラント》

新潟県立近代美術館のエントランスに堂々と佇む《カリアティードとアトラント》。この作品はちょうど、イタリア旅行の前後に制作されたもので、ベルギー・ブリュッセル市の公共事業として依頼された装飾彫刻です。

当初は、ブリュッセル市内の商業ビルのバルコニー3階部分に取り付けられましたが、1928年にビルが解体された際に取り外され、現在は新潟県立近代美術館の玄関で来館者を迎えています。

建築装飾でありながら、ただの「飾り」に収まらないのがロダンの持ち味。中央のカリアティードはしなやかな美しさを、両サイドのアトラントは張り詰めた筋肉の力感を表現し、細部まで生命力に満ちています。石から人間の息遣いが立ちのぼるような迫力は、まさにロダンの真骨頂といえるでしょう。

ロダンの出世作と《カリアティードとアトラント》

この作品の直後に発表されたのが、ロダンの名を一躍広めた《青銅時代》(1877年)。あまりにリアルな表現が「人間を型取りしたのでは?」と疑われるほど話題を呼びました。

《カリアティードとアトラント》は、その出世作の直前にあたる重要な作品で、初期のロダンの作風を堪能できる貴重な一品といえるでしょう。また、無名時代の装飾職人の仕事として制作されたため、確認できるのは他に2組のレプリカのみ(制作された当時には別のビルにもう1組設置されていたようですが、現在は所在不明)。ロダンが自身のスタイルを確立していく過程を示す作品でありながら、希少性の面でも注目したい一品です。

新潟県立近代美術館を訪れた際は、まずエントランスでこの作品にご注目を。力強さと優雅さが同居する姿に、きっと足を止めて見入ってしまうはずです。

おわりに

今回は、日本有数の米どころ・新潟県長岡市にある「新潟県立近代美術館」をご紹介しました。いかがだったでしょうか。

ここでは、ロダンの力強い造形から、ドニやランソンらナビ派の繊細な色彩表現まで――

19世紀末から20世紀初頭にかけての西洋美術の流れを、ゆったりとした空間の中で体感することができます。

美術館は、「千秋が原ふるさとの森」の中に位置しており、穏やかでのんびりとした雰囲気が魅力です。

すぐそばを流れる信濃川は、日本最長の川として知られ、四季折々の自然とともに訪れる人を迎えてくれます。

鑑賞を終えたあとは、周囲を少し散歩してみるのもおすすめ。

アートと自然、どちらにも癒されるひとときを過ごせることでしょう。

ぜひ次の休日に足を運んでみてください。

新潟県立近代美術館の基本情報

所在地:新潟県長岡市千秋3丁目278−14

コメント