フランス美術の名品がずらり。まるで教科書の中を歩くよう

名古屋・新栄にある「ヤマザキマザック美術館」は、工作機械メーカー・ヤマザキマザック株式会社が運営している美術館。ちょっと意外な組み合わせですよね。

ちなみに「マザック」という名前は、もともと「ヤマザキ」を海外で発音しやすくするための工夫から生まれたもの。そのまま企業のブランド名としても使われているそうです。

さて、肝心の美術館。館内は常設展示が中心で、5階には絵画、4階にはガラス工芸やアンティーク家具が並びます(ただし企画展の開催中は、展示の一部が入れ替わることもあるのでご注意を)。

絵画コレクションはかなり本格的。ブーシェやシャルダンといったロココの巨匠から始まり、新古典主義のアングル、ロマン主義のドラクロワ、さらには印象派、ポスト印象派、20世紀初頭のモダンアートまで。クールベ、ボナール、モーリス・ドニなど、18世紀から20世紀までのフランス美術を一気にたどることができます。まるで美術史の教科書をそのまま歩いているような感覚。

アクリルカバーなし!直で見れる至高の名画!!

個人的に感動したのは、展示されている絵画にアクリルやガラスのカバーがかかっていないこと。油彩画って反射が強いから、つい角度を変えて見ようと苦労することも多いんですが、ここではそういうストレスが一切なし。作品をじっくり、まっすぐに見つめられる設計になっていて、鑑賞者への細やかな配慮が伝わってきます。

所蔵作品紹介

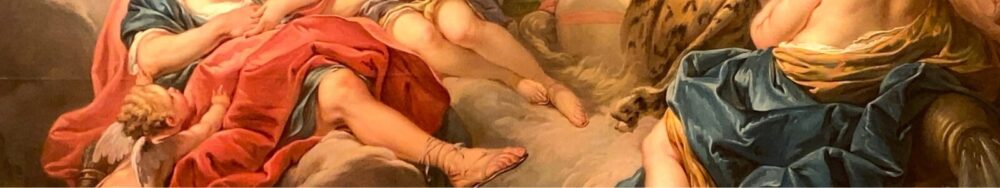

フランソワ・ブーシェ

《アウロラとケファロス》(1745年頃)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ロココのきらめきを代表する一枚

ヤマザキマザック美術館の目玉のひとつが、このブーシェの大作。

名前を聞いたことがない人でも、きらびやかで甘美なロココ絵画といえば、だいたいブーシェの世界観をイメージしているはず。

フランソワ・ブーシェは、18世紀フランス・ロココを代表する画家で、ルイ15世の公妾ポンパドゥール夫人に重用されたことで有名。肖像画から神話画、室内装飾に至るまで、まさに“宮廷の画家”として活躍しました。とにかく多作なことで知られ、生涯で1000点以上描いたというから驚き。

ブーシェ作《ポンパドゥール夫人の肖像》

ロココ的神話解釈、優美な世界を描く

この《アウロラとケファロス》は、そんな彼の神話画の中でも特に見応えのある一枚。モチーフは、古代ローマの詩人オウィディウス『変身物語』から。

物語の中では、曙の女神アウロラが地上の美青年ケファロスを誘惑するんですが、彼は妻プロクリスへの忠誠を守って拒む──という筋立て。ところがブーシェの手にかかると、そんな葛藤はどこへやら。

ここでは抵抗の気配なんて微塵もなく、やわらかい光に包まれた二人が、夢のように穏やかに描かれています。

まさにロココ的解釈の真骨頂。

現実の倫理観より、場面の美しさや空気感を優先するあたり、宮廷趣味が色濃く出ています。

しかもこの絵、サイズもすごい。縦237.5cm×横259cmという迫力の大画面!

でもご安心を。ヤマザキマザック美術館の天井は約5メートルと高くて広々。距離を取っても全体をしっかり見渡せるし、近づいて細部を味わうのもOK。展示空間まで作品に合わせて設計されている感じがして、ちょっと感動しました。

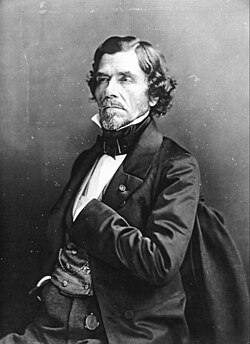

ウジェーヌ・ドラクロワ

《シビュラと黄金の小枝》(1838年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

ロマン主義の深みが光る一枚

《民衆を導く自由の女神》や《キオス島の虐殺》など、激しくドラマティックな絵で知られるウジェーヌ・ドラクロワ。

ロマン主義の代表格として、情熱・暴力・哀しみを描き出す彼の画風には、いつも感情が渦巻いています。

でも、そんなドラクロワにも“静けさ”が漂う作品があります。

この《シビュラと黄金の小枝》はそのひとつ。テーマは神話、向かう先は冥界。その入口に立つ緊張感と静けさが、不思議と心に残る一枚です。

冥界へと向かう英雄と、その導き手

モチーフになっているのは、古代ローマの叙事詩『アエネーイス』第6巻。

トロイアの英雄アエネアスが死者の国へ向かうにあたり、預言者シビュラの導きで「黄金の小枝」を手に入れる…という場面です。

この小枝は、冥界の女王プロセルピナへの捧げ物。

つまり、“あの世への通行証”のようなもの。

神話の中でも、ひときわ神秘的で緊張感のあるエピソードです。

そんな背景をもとに描かれたこの作品は、いつものドラクロワと少し違って見えるかもしれません。

画面はシンプル。でも、その分、象徴性と静かな迫力が際立っています。

中央に立つのは、赤い衣をまとったシビュラ。

その背後には、まるで冥界の入口のような不穏な森の風景。

うっすらと奥へ続く道も描かれていて、これから始まる試練を予感させます。

静けさの中に漂う“死”と“神秘”

シビュラの表情は冷静で、どこか人間離れした威厳を感じさせます。

また、画面全体には、陰影が強く効いていて、まるで空気が重く沈んでいるよう。冥界へ足を踏み入れる直前の“静かな緊張感”が、じわじわと伝わってきます。

派手さはないけれど、色彩の扱いはやっぱりドラクロワらしい。赤、黒、金のコントラストがシビュラを神話的存在として際立たせています。

冥界へと向かう前の“間(ま)”を切り取ったような一枚。

見れば見るほど、引き込まれる作品です。

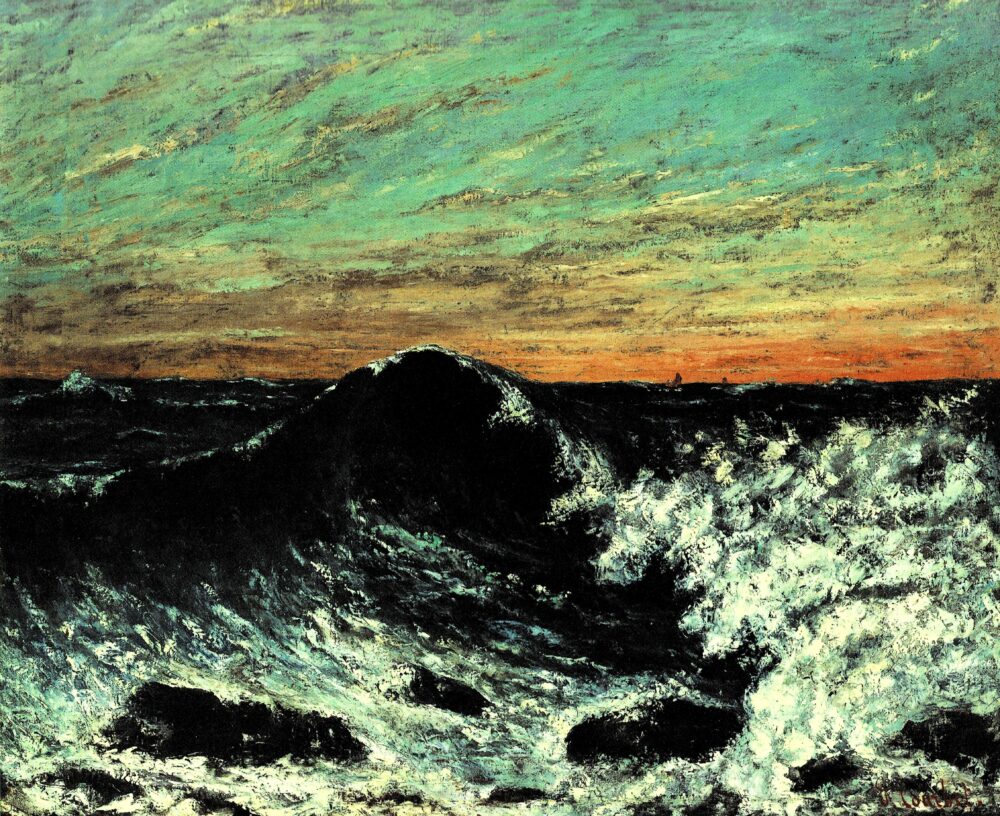

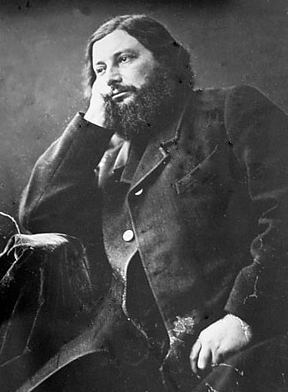

ギュスターヴ・クールベ

《波、夕暮れにうねる海》(1869年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

クールベ、見たものだけを描くリアリスト

写実主義を代表する画家、ギュスターヴ・クールベ。

「私は天使を見たことがない。だから描かない」――

この言葉の通り、彼は理想や神話といった“見えないもの”を描くアカデミック絵画に背を向け、目に見える現実だけを描くことに徹した画家でした。

農民や労働者をありのままの姿で描いた大作によって注目を集めたクールベは、社会派リアリズムの先駆者としても知られています。

けれど晩年、彼が強く惹かれていたのは、人間ではなく「自然」。

なかでも、とくに多く描いたのが“海”でした。

海に見出したリアリズム

この《波、夕暮れにうねる海》も、その晩年の海景作品のひとつです。

画面を大きく占めるのは、今にも崩れ落ちそうなうねる青黒い波。

手前では白波が砕けて岩を洗い、奥には夕焼けの名残が空にほのかに滲んでいます。

クールベらしい厚塗りのタッチと重たい色彩が、波の重さと生々しさをリアルに伝えてきます。

さらに注目したいのは空の部分。

表面の絵具をペインティングナイフで削って下地の色を見せるという、荒々しい技法が使われています。

遠景の空にこのテクニックを使うのは一見異例ですが、それが逆に前景の波の激しさと呼応し、画面に緊張感をもたらしているのが見事です。

これは単なる“海景”ではなく、まさに自然そのものが画面から押し寄せてくるような迫力。

印象派の到来よりも前に、ここまで動的で構成的な「海」を描いた画家は、そう多くありません。

荒々しく、そしてどこか突き放すような静けさを湛えたノルマンディーの海。

この一枚には、自然に挑み、自然に魅せられたクールベのまなざし、そして「リアルとは何か?」を問い続けた画家の信念が、深く刻み込まれているように感じられます。

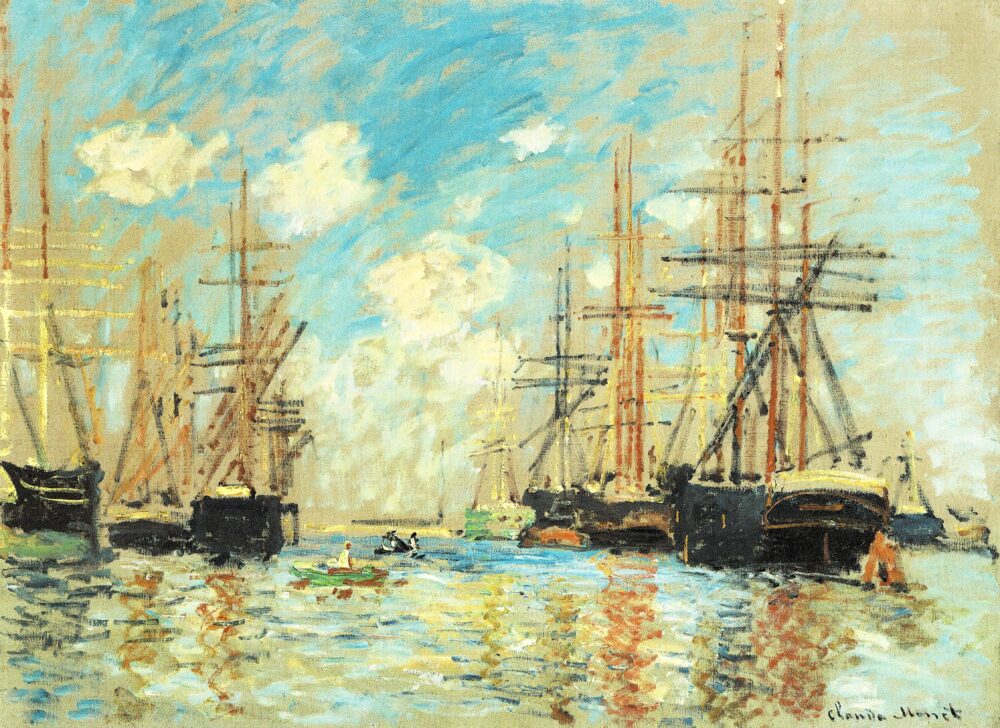

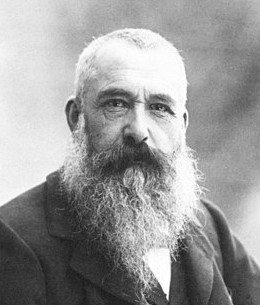

クロード・モネ

《アムステルダムの港》(1874年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

水面に揺れる光。印象派の“始まりの年”に描かれた風景

1874年に開催された「第1回印象派展」。

この展覧会でクロード・モネが出品した《印象、日の出》は、美術界に大きな衝撃を与えました。

そして、その同じ年に描かれたのが、この《アムステルダムの港》です。

オランダの港町アムステルダム。

水辺に停泊する船、霞む空、ゆらめく水面──すべてが柔らかく、素早い筆致でとらえられています。

とくに、光が水に反射してきらめく表現は、まさにモネらしさ全開。静かな風景の中に、光だけが踊っているような印象を受けます。

とはいえ、モネが1874年にオランダを訪れたという記録はありません。

おそらく、1871年に普仏戦争の徴兵を避けてオランダに滞在していたときに描いたスケッチや記憶をもとに、後に仕上げた作品と思われます。

外光と自然

モネはとにかく水辺が好きな画家でした。

それはアトリエとして使える船を持っていたほどで、水に映る空や光を追い続けることが、彼の制作の中心でした。

晩年の《睡蓮》シリーズでは、自然と向き合うその姿勢が極まりますが、この作品のような若い時代の習作には、もっと素直な歓びがにじんでいます。

“光”を描くというより、海や空といった自然そのものと向き合うこと。

この一枚には、のちの巨匠モネではなく、まだ風景と戯れるように描いていた“ひとりの画家”のまなざしが、そっと残されています。

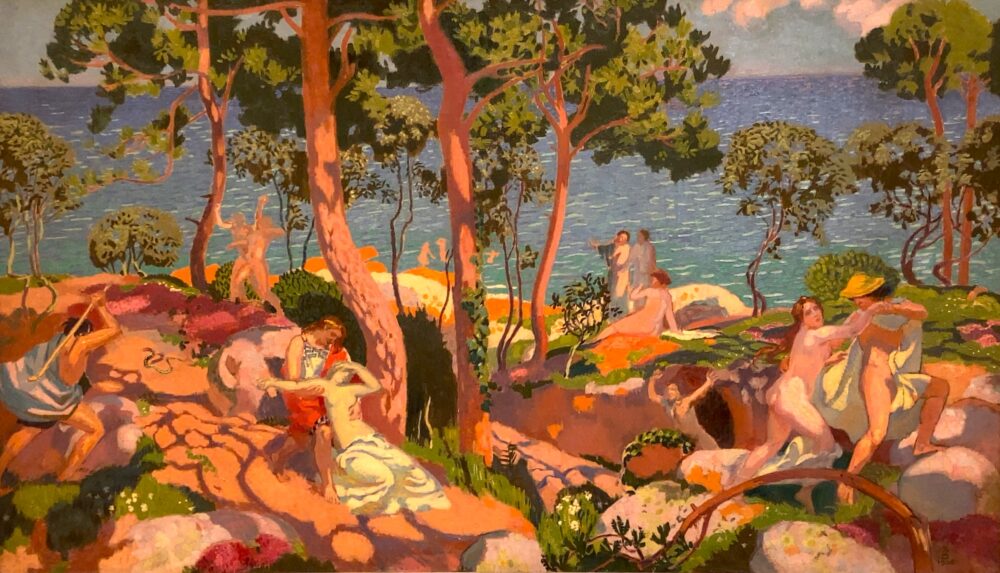

モーリス・ドニ

《エウリュディケ》(1906年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

色鮮やかで装飾的

ナビ派の画家モーリス・ドニは、絵画とは「秩序のもとに集められた色彩で覆われた平坦な表面」と定義したことで知られています。

この考え方の通り、彼の作品は色面を重ねた装飾的なスタイルが特徴。

宗教画や神話をテーマにしたものも多く、静謐でありながら物語性を感じさせる独特の魅力があります。

今回の《エウリュディケ》もそのひとつ。

ギリシャ神話の悲恋──詩人オルフェウスとその妻エウリュディケの物語を、ドニはとても穏やかなタッチで描いています。

一枚に時間が流れる、不思議な構図

物語の筋はこうです。

エウリュディケは毒蛇に噛まれて命を落とし、オルフェウスは彼女を取り戻すために冥界へ。

条件はひとつ、「地上に戻るまで決して振り返ってはならない」。

けれど、ほんの数歩というところでオルフェウスは振り返ってしまい、彼女は永遠に冥界に閉じ込められてしまいます。

この作品では、その物語の“ふたつの場面”が、同じ画面に並んで描かれています。

左下には倒れたエウリュディケと、彼女を抱きかかえるオルフェウス。

そして右端には、振り返ってしまったオルフェウスの姿。

同じ人物がひとつの画面に2回登場するこの描き方は、「異時同図法」と呼ばれるもの。

日本の絵巻物や西洋の中世宗教画などで見られる技法ですが、近代以降の絵画ではかなり珍しい手法です。

古典と前衛、そのあいだで生まれた美しさ

しかし、古典的な技法で神話を描いてはいても、この絵からは物語の強いドラマ性は感じられません。

穏やかな海岸の風景、あふれるような色彩。どこか夢のようなその場面からは、むしろ“何も起きていない”風景画とみることもできるでしょう。

実際に、タイトルを知らなければ、これが悲劇の一場面だと気づかない人も多いはず。

けれど、そこにこそドニの狙いがあるのかもしれません。

あえて主題を控えめにし、そのぶん装飾性や構成美を際立たせる——

古い技法を引用しながらも、新しい表現を模索する姿勢。

この作品には、まさに“温故知新”という言葉がよく似合います。

伝統と革新、そのはざまで揺れながらも、絵画の“美”という本質を見つめ続けた、ドニらしい一枚です。

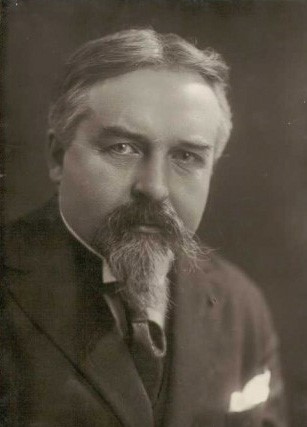

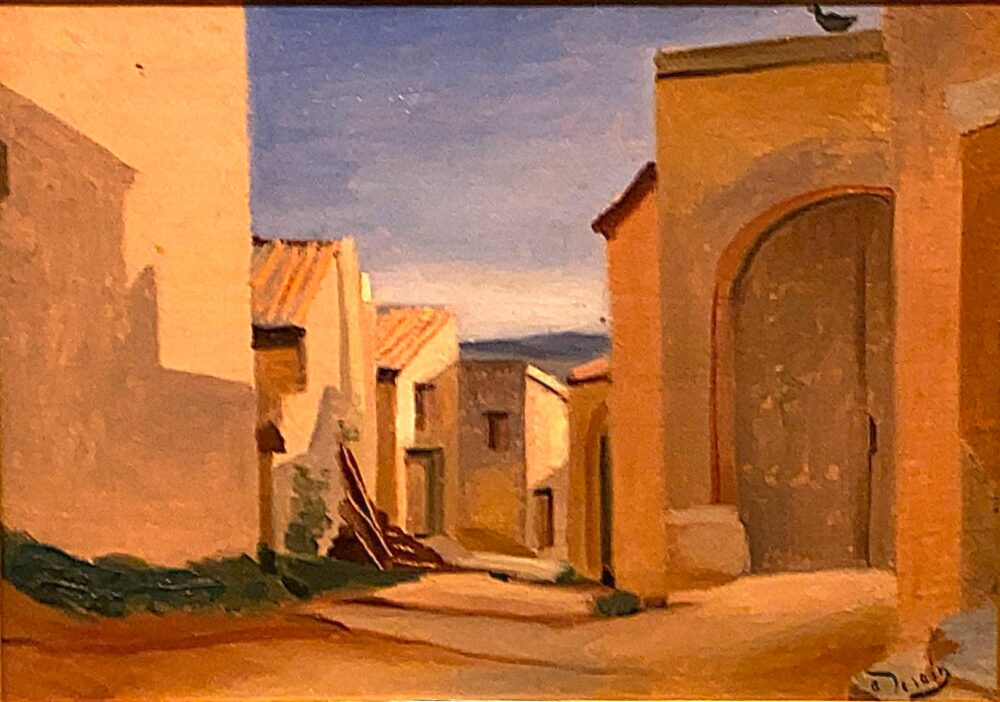

アンドレ・ドラン

《プロヴァンス地方の村》(1930年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

フォーヴから静けさへ。アンドレ・ドランの変化を感じる一枚

アンドレ・ドランといえば、アンリ・マティスらと並ぶ「フォービズム(野獣派)」の代表的な画家。

ビビッドな色づかいと大胆なタッチで、絵画に爆発的なエネルギーを持ち込んだひとりです。

でもこの作品《プロヴァンス地方の村》(1930年)では、その“野獣ぶり”はすっかり影をひそめています。

ここにあるのは、むしろ静けさと落ち着き。まるで別人のような穏やかな風景が広がっています。

色彩の暴れ馬だった彼が選んだ、“均衡”という美

フォービズムのあと、ドランの画風は少しずつ変化していきました。

新印象派の点描、セザンヌのような構造的アプローチ、さらにはキュビズムの影響も取り入れながら、彼の筆は次第に落ち着きを帯び、洗練されていきます。

そして1910〜20年代。ヨーロッパの美術界では「秩序への回帰」と呼ばれるクラシック志向のムーブメントが広がります。

ドランもこの潮流に呼応するように、伝統的な構築性を重んじた風景画や人物画を描くようになりました。

この《プロヴァンス地方の村》は、そんな“変化後”のドランを象徴する一枚。

南フランスの明るい光を受けて佇む建物たちは、シンプルな形で描かれながら、どこか彫刻的な存在感を放っています。

色づかいは控えめで、光と影がつくる四角いフォルムが画面にリズムを生み出し、まるで建物そのものが音楽の一部のよう。

村の風景をクラシカルに構成しながらも、どこかモダン。

静かで、凛とした空気をまとったこの作品には、ドランの“次のステージ”がしっかりと映し出されています。

小ぶりなサイズながら、ふと目が止まり、いつのまにか見入ってしまうような──そんな不思議な吸引力のある一枚です。

まとめ「絵と向き合う、静かな贅沢──ヤマザキマザック美術館で過ごす時間」

ヤマザキマザック美術館は、名古屋の都心にありながら、まるで別世界のような静けさと濃密な空間が広がっています。

18〜20世紀フランス美術を中心に、ブーシェ、ドラクロワ、ドニ、クールベ、モネ、ドラン──と、教科書で見たような名だたる画家たちの作品を、驚くほど落ち着いた環境で堪能できます。

展示室では、絵画にアクリルカバーがかかっていないのも大きな特徴。反射を気にせず、作品と“正面から”向き合える展示方法は、ここならではの贅沢と言えるでしょう。

さらに4階では、エミール・ガレやドーム兄弟といったアール・ヌーヴォーを代表するガラス工芸作品も展示されています(企画展示期間の場合は要確認)。

繊細な彫刻や彩色がほどこされたガラスの花器やランプは、19世紀末の美術の多様性と、装飾芸術の美しさを改めて感じさせてくれます。

絵画とはまた違う、光と質感の表現が楽しめるのもこの美術館の魅力のひとつです。

美術好きはもちろん、「あまり詳しくないけど、ちょっと見てみたい」という人にこそおすすめしたい場所。

ひとつの作品を、じっくりと、まっすぐに味わえる時間を過ごしたい方は、ぜひ足を運んでみてください。

ヤマザキマザック美術館の基本情報

所在地:愛知県名古屋市東区葵1-19-30

🔍アクセスの良い宿泊施設をお探しの方は、以下リンクをご覧ください。

▶国内・海外ホテル格安予約のアゴダ

コメント