みなさん、「パブリックドメイン」って聞いたことありますか?

ふだん私たちが目にする本や絵、音楽、映像などの“作品”には、たいてい著作権というものがついています。著作権があるあいだは、作った人(またはその権利を持っている人)に無断で使うことはできませんし、勝手に使うとトラブルになることも。

でも、ある一定の年数が経つと、その著作権が切れて「パブリックドメイン」という状態になることがあります。たとえば、Wikipediaで画像を調べると「Public Domain」と書かれていることがありますよね。そうなると、その作品は誰でも自由に使えるようになるんです。

……が! 「パブリックドメインだから安心」と思って使ったのに、実はNGだった――なんてこともあるんです。

今回は、そんなパブリックドメインの“落とし穴”ともいえる注意点、そして少しややこしい「戦時加算」についても、わかりやすく解説していきます。

まずは、「そもそも著作権ってどれくらいの期間保護されるの?」というところから見ていきましょう!

著作権保護期間について

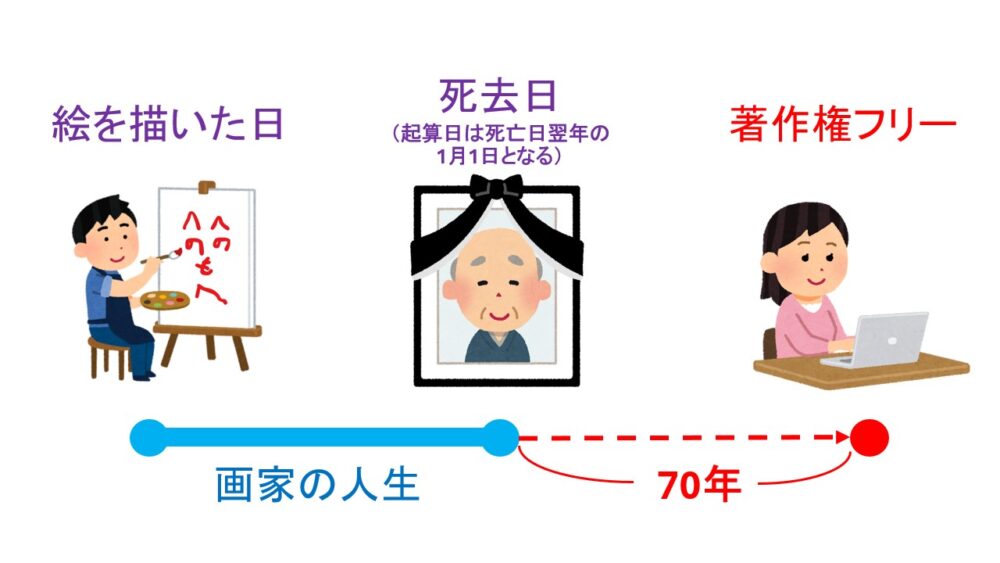

知的創作物には著作権がついていますが、その保護期間が過ぎると、著作権は消滅してパブリックドメインになります。

現在の日本の著作権法では、著作権の保護期間は「著作者の死後70年」と定められています。

※正確には「亡くなった年の翌年1月1日」から数えて70年です。

たとえば絵画の場合、その作品の著作権が切れているかどうかを調べたいときは、「絵がいつ描かれたか」ではなく、その絵を描いた画家がいつ亡くなったかを見る必要があります。

ここ、ちょっとややこしいですが、「作品」ではなく「作者」の死を起点にする、という点がポイントです。

著作権は作品にではなく、作者という“人”に結びついている権利なんですね。

海外の著作物の場合

ここまで、日本国内での著作権の話をしてきましたが、では「海外の作品を日本で使いたい!」という場合はどうなるのでしょうか?

実は、著作権の保護期間って国によってバラバラなんです。

たとえば、日本では死後70年が基本ですが──

- 中国では死後50年

- メキシコではなんと死後100年!

……と、かなり幅があります。

じゃあ、日本で外国の作品を使うときは、どの国のルールに従えばいいのか?というと――

答えは、「短い方の期間に合わせる」が原則です!

これは、「ベルヌ条約」という国際的な著作権のルールの中にある、

「短期の原則(Rule of the shorter term)」とか、「相互主義(Reciprocity)」という考え方に基づいています。

要するに、「どこの国の作品であっても、その作品を使う国の法律が適用されるよ。でも、その国と作品の出どころ(著作権元の国)で保護期間が違うなら、短い方の年数に揃えようね」という仕組みです。

たとえば──

- メキシコの作品を日本で使いたい! → 日本の「70年」が適用されます

- 中国の作品を日本で使いたい! → 中国の「50年」が適用されます(日本より短いので)

……という感じですね。

「使用する国と出どころの国、保護期間が短い方が適用される」

と覚えておくとシンプルでわかりやすいですよ!

日本の著作権、保護期間が変わったって知ってた?

著作権の保護期間って、「死後70年」と覚えている方も多いと思いますが、

実はこれ、ずっと昔からそうだったわけではないんです。

じつは日本では、2018年に著作権法が改正されて、

それまでの「死後50年」から「死後70年」に延びたんです。

この改正は、TPP11(環太平洋パートナーシップ協定)の整備にあわせて行われたもので、

2018年12月30日に正式にスタートしました。

ただし、ちょっと注意が必要なポイントがあって――

すでに著作権が切れてしまった作品には、延長は適用されません!

つまり、2018年以前に著作権が切れていた作品は、そのまま保護期間50年のまま。

反対に、2019年1月1日以降に著作権が切れる予定だった作品から、保護期間70年が適用されます。

たった1日で、20年も差がつく…?

具体的な区切りは以下のとおり:

- 1967年12月31日までに亡くなった人の作品 → 保護期間50年のまま

- 1968年1月1日以降に亡くなった人の作品 → 保護期間70年に!

(※著作権の保護期間は「死んだ年の翌年の1月1日からカウントされる」という点もお忘れなく!)

実例:藤田嗣治の場合

わかりやすくするために、画家の藤田嗣治(ふじた・つぐはる)を例にしてみましょう。

- 藤田は1968年1月29日に亡くなっています

- なので、著作権の起算日は1969年1月1日

- 旧ルールなら2018年12月31日で著作権が切れるはずでした

……が!

その2日前の2018年12月30日に新ルールがスタートしたため、

藤田嗣治の著作権は70年保護に切り替わり、現在も有効(パブリックドメインになっていない)というわけなんです。

たった1か月でも死没年が違えば、20年も差が出るって、すごいですよね。

日本における「戦時加算」とは?

日本の著作権保護期間について語る際に、もうひとつ注意が必要な制度があります。それが「戦時加算」です。

これは日本が第二次世界大戦中に連合国の著作権を保護していなかったことを踏まえ、戦後に設けられた特例措置です。サンフランシスコ平和条約の規定に基づいて、通常の保護期間に「戦争期間分の日数」を上乗せして延長するという制度です。

どの国が対象になるの?

戦時加算の対象となるのは、平和条約発効時までにベルヌ条約または個別協定により、日本が著作権を保護する義務を負っていた国のうち、交戦状態にあった国です。

戦時加算の対象となる国をいくつかあげてみましょう。

| 国名 | 加算日数 |

| アメリカ | 3,794日 |

| イギリス | 3,794日 |

| フランス | 3,794日 |

| カナダ | 3,794日 |

| オーストラリア | 3,794日 |

| オランダ | 3,844日 |

| ブラジル | 3,816日 |

| ギリシャ | 4,180日(最長) |

これらの日数は、1941年12月8日(太平洋戦争開戦)から、各国とサンフランシスコ平和条約が発効するまでの期間を表しています。

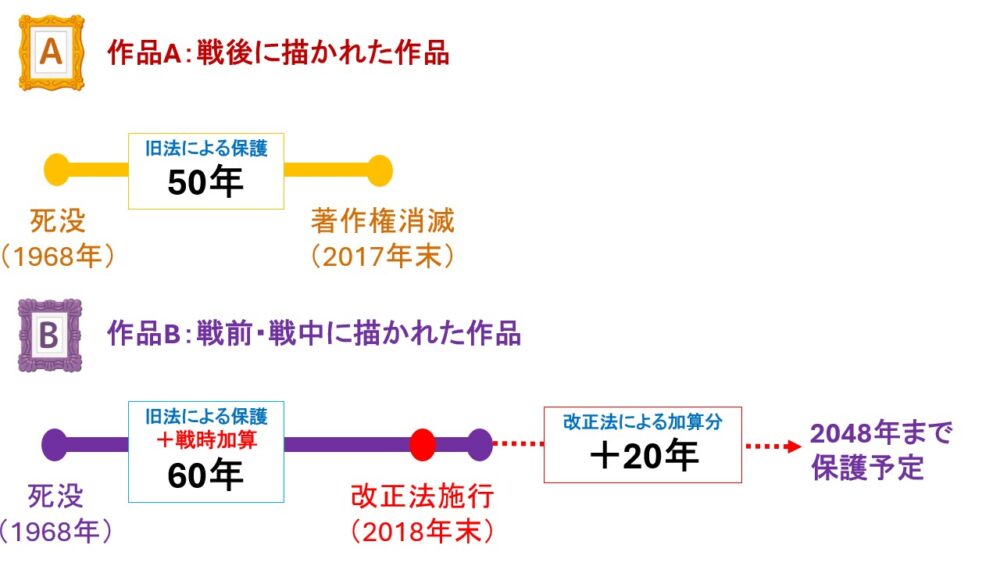

すべての著作物が延長されるの?

ここで気をつけたいのは、戦時加算の対象となるのは「戦前および戦時中に対象国で取得された著作権」に限られるという点です。

つまり、戦後に初めて発表・取得された著作物については、たとえ上記の国に関係していても戦時加算の対象にはなりません。

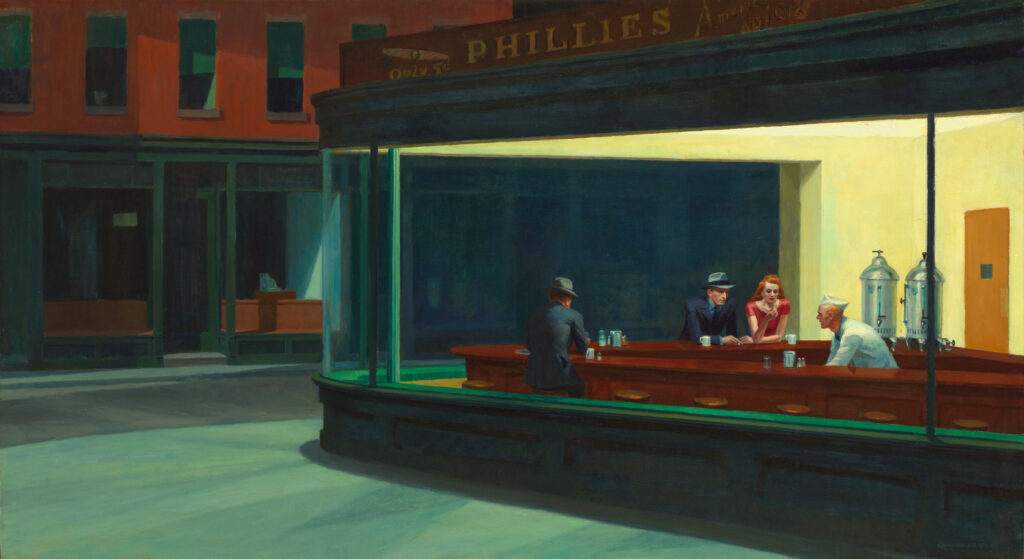

エドワード・ホッパーの著作権について

戦時加算は改正法が合わさってくると少し複雑なので、理解しやすくするために、アメリカの画家エドワード・ホッパーを例に説明してみましょう。

エドワード・ホッパーの基本情報は以下のとおりです。

- 国籍:アメリカ

- 生誕日:1882年7月22日

- 死没日:1967年5月15日

まず、ホッパーの国籍はアメリカですが、日本で彼の著作物を扱う場合は、日本の著作権法が適用されます。そのため、旧法の下では「死後50年」の保護期間が設けられており、ホッパーが亡くなった翌年の1968年1月1日を起算日として2017年12月31日に著作権が消滅するはずでした。

しかし、アメリカは戦時加算の対象国にあたります。これにより、戦前・戦時中に制作された作品については、旧法による50年の保護期間に約10年分の加算が行われるため、2018年時点においてその著作権は消滅しなかったのです。

さらに、2018年12月30日に施行された改正法によって、保護期間がさらに20年間延長。

結果としてホッパーの戦前・戦時中の作品は2048年まで保護されることになったのです。

一方で、戦後に制作された作品は戦時加算の対象外であるため、それらの作品については旧法どおり2017年末で著作権が消滅しています。この違いにも注意が必要です。

したがって、ホッパーの作品のうち、戦前に描かれた《ニューヨークの映画館(1939年)》などは、Wikipediaなどで「パブリックドメイン」として公開されているものの、日本においては著作権がまだ存続しており、自由に使用することはできません。

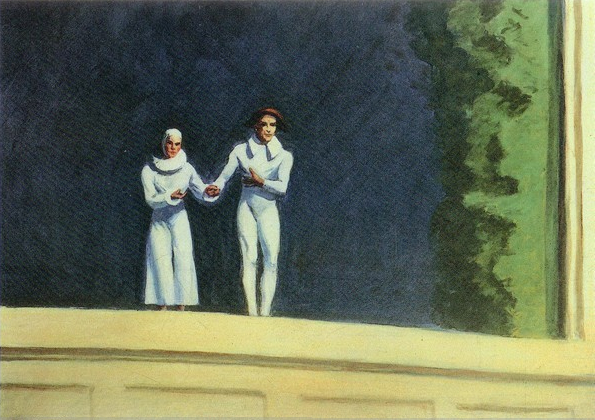

一方、《二人のコメディアン(1966年)》のように戦後に描かれた作品については、戦時加算の対象外であるため、日本でも著作権はすでに消滅しており、パブリックドメインとして利用が可能となっています。

まとめ

インターネット上で「パブリックドメイン」とされている作品であっても、それは著作権元の国において著作権が消滅しているというだけで、必ずしも日本国内でも自由に使用できるとは限りません。

特に日本では「戦時加算」の制度によって、著作権の保護期間が延長されている場合があったり、2018年の法改正によって著作物によって保護期間が異なるケースがあったりと、混乱する要素が盛りだくさんなので注意が必要です。

パブリックドメインの作品を使用する際には、これらの点をしっかり確認したうえで利用するようにしましょう。

ちなみに、ホッパーの著作権について調べる中で、日本美術著作権協会(JASPAR)に問い合わせたところ、彼の作品のうち《ナイトホークス(1942年)》だけは、権利者によって著作権が放棄され、自由に使用できる状態になっているとのことでした。なぜこの作品だけがそうなっているのかは分かりませんが、せっかくなので最後に、私の大好きなホッパーの名作をご紹介して、この話を締めくくりたいと思います。

それでは、また。

エドワード・ホッパー

《ナイト・ホークス》(1942年)

作品解説(クリックまたはタッチ)

都会の夜に灯る、静かな“孤独とぬくもり”

エドワード・ホッパー(Edward Hopper, 1882–1967)は、アメリカ20世紀美術を代表する画家のひとり。

街の風景や日常の一瞬を、どこか物寂しく、それでいて静かに見つめるような独特のまなざしで描き出しました。

そんなホッパーの代表作のひとつが、この《ナイト・ホークス》。

夜のカフェを描いた一枚で、まるで映画のワンシーンを切り取ったかのような雰囲気です。ガラス張りの店内には4人の人物が描かれていて、つい「この人たち、どんな関係なんだろう?」と想像したくなります。

でも、よく見ると彼らの服装はスーツにドレス、仕事着と、ごく普通。アクセサリーや小物も描かれておらず、ホッパーはあえて人物の個性や感情を抑え、無機質な空気感を漂わせています。

さらに印象的なのが、店の外。人気(ひとけ)のない通りが広がり、まるでこの世界にはカフェの中の人々しか存在していないかのような、静けさに包まれています。

この絵には、「都会の孤独」が描かれているとよくいわれます。

確かに、人の気配が極限まで削ぎ落とされた空間に、ぽつんと浮かぶ小さな光。その中にたたずむ数人の姿には、どこか孤独がにじんでいるようです。

でも、不思議とそこには安心感もあるように思えます。

静まり返った寂しい夜の街に、わずかに残る人のぬくもり。

「この人はなぜここにいるのか、何をしているのか、どんな人物なのか」——

そんな想像がふと頭をよぎるとき、孤独の中にある“わずかな人間らしさ”に、なぜかホッとするのです。

《ナイト・ホークス》は、孤独と寄り添う静けさ、そして小さな温度をそっと伝えてくれる作品なのかもしれません。

出典・参考サイト

・文部科学省「著作権の保護期間に関する戦時加算について」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm 2024年11月12日参照

・wikipedia「戦時加算(著作権法)」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95) 2024年11月12日参照

・e-Gov法令検索「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302 2024年11月12日参照

コメント