前言

提到梵高(Vincent van Gogh),几乎人人都知道他是哪位画家。你最先想到的作品是什么呢?

我个人最喜欢的是《梵高的椅子》。这幅作品是在法国南部的阿尔勒创作的,正是梵高色彩风格完全绽放的时期。

当时,他在“黄色的房子”里与高更一起生活,但两人的关系并不顺利,最后以痛苦的分离收场。在这种复杂的心境下完成的《椅子》,或许蕴含着梵高许多无法言说的情感。

了解梵高的一生,会让我们对他的作品产生更深的理解。幸运的是,梵高留下了大量书信,通过这些亲笔文字,我们能看到他作为画家的挣扎与热情。

本系列文章将分为四部分,结合书信,一起回顾梵高的人生,并介绍相关作品。希望你也能找到属于自己的“一幅最喜欢的梵高”。

从童年到学生时代

文森特·威廉·梵高(Vincent Willem van Gogh)并不是从小就立志成为画家。他真正决定走上绘画之路,是在27岁时——比许多著名画家都要晚得多。

在此之前,他经历了怎样的生活?

在第一部中,我们将从他的出生讲起,一直到他成为画家之前的故事。

梵高于1853年出生在荷兰的宗德尔特(Zundert)。他的父亲西奥多鲁斯(Theodorus,昵称“多鲁斯”)是一名牧师,母亲名叫安娜。他与祖父、从事艺术品买卖的叔父,以及早夭的哥哥一样,都被取名为“文森特”。

图片:by G.Lanting

梵高小时候性格内向、敏感。根据当时佣人的回忆,他是“最别扭、最不可爱”的孩子,甚至会让人感到难以相处。

比起与孩子们一起玩耍,梵高更喜欢独自到乡间散步。他会收集野草、昆虫,并细心制作标本,甚至写上拉丁语名称。

这些自然观察的经历,被认为是他日后艺术感性的基础。同时,他回避人际交流的倾向,也影响了他成年后的人际关系。

这幅作品据说是梵高送给父亲多鲁斯的生日礼物。当时的梵高还没有系统学习过绘画,只是从母亲安娜那里得到一些基础指导(安娜懂水彩画)。因此,在他许多书信中,都能看到附带的素描。

由于性格叛逆、难以管教,1864年,11岁的梵高被“几乎是强行”送到离宗德尔特约20公里的泽文贝亨(Zevenbergen),进入扬·普罗维利寄宿学校就读。

两年后,他又进入蒂尔堡(Tilburg)的威廉二世学校。但到了1868年,也就是毕业前一年,他突然自行回到了家。

虽然梵高努力学习,在班上成绩排名第四,但他显然已经到了忍耐的极限。

对于父母来说,花费的学费和住宿费都等于白费,因此对儿子突然“退学回家”,失望之情可想而知。

关于提奥

(Theodorus “Theo” van Gogh, 1857–1891)

这里先介绍一个对梵高来说非常特别的人物。

梵高有三位妹妹和两位弟弟,其中小他四岁的弟弟西奥多鲁斯(昵称“提奥”)与他关系最为亲密。小时候,两人常常一起玩弹珠、滑冰,感情非常好。

性格开朗、善于交际的提奥,也在后来成为梵高最重要的支柱。

人们最熟悉的,是提奥在经济上长期支持兄长,让梵高能够持续创作。但他其实还承担了另一个非常关键的角色——保存梵高的书信。

梵高本人并不重视信件,经常把提奥寄来的信丢掉;相反,提奥却把兄长的信都认真保存下来。

也正因为这些珍贵的书信,我们今天才能沿着梵高的足迹,更深入地了解他的艺术和人生。

古皮尔画廊时期

前往海牙分店:与艺术的第一次真正相遇

从寄宿学校逃回家、享受短暂的自由后,梵高的生活并没有一直这样继续下去。

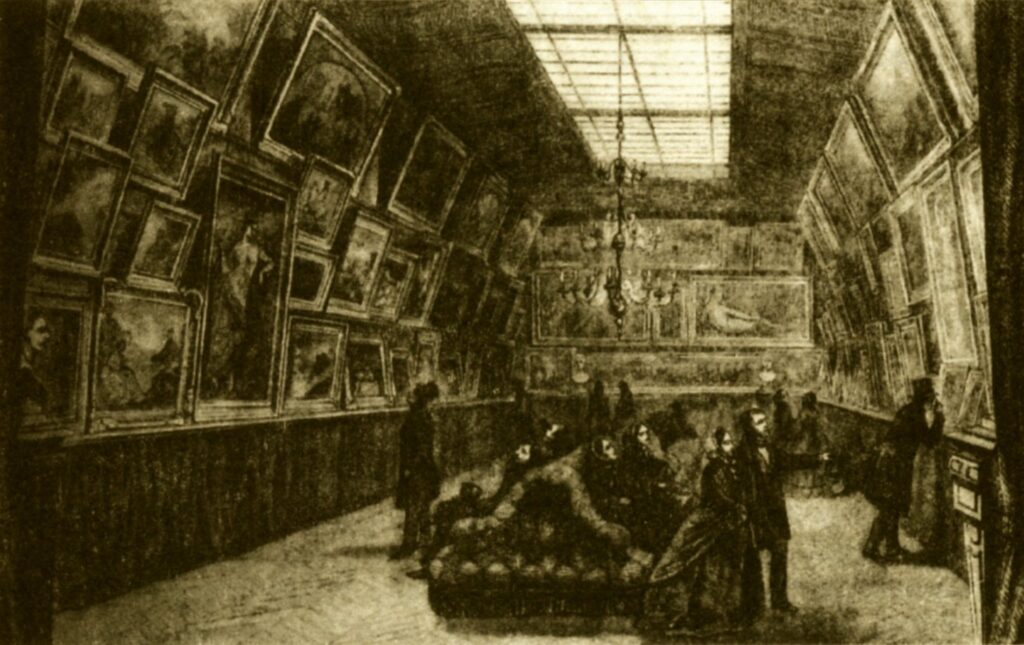

在父亲一方的伯父、同名的“文森特”(人称“森特伯父”)的帮助下,1869年7月,16岁的梵高进入古皮尔画廊(Goupil & Cie)工作,成为海牙分店的一名学徒店员。

通过这份工作,梵高开始真正对绘画和美术产生兴趣。

就像他在宗德尔特时热衷于研究野草和昆虫一样,这一次,他开始大量阅读艺术杂志,参观美术馆、王室收藏、画廊和古董市集,逐渐积累起关于绘画的知识。

古皮尔画廊不仅在海牙设点,还在伦敦、巴黎、布鲁塞尔、纽约等地拥有分店,经营范围覆盖欧洲和北美的艺术作品。

当时的梵高还没有“成为画家”的想法,但他确实在这里获得了扎实的美术基础。

凭借惊人的好奇心与热情,梵高很快掌握了工作要点,甚至能接待重要客户。

上层也对他颇为看好,1873年初,他被安排调任伦敦分店。

看似顺利的人生背后……

作为社会人,梵高的职业发展一度看起来十分顺利。

然而,在私生活中,他却承受着深深的孤独。

就在这段时期,他遇到了名叫卡罗琳·哈内贝克(Caroline Haanebeek)的女性。

梵高爱上了她,但遗憾的是,她最终嫁给了另一位男性。

这段失恋给梵高带来了巨大的打击。为了填补内心的空虚,他开始频繁出入娼馆。

“无论是艺术爱好者、客户还是画家,大家都喜欢让文森特接待——我相信他一定能在这个行业取得成功。”1

这是海牙分店的上司特尔斯特夫(Tersteeg)在写给梵高父母的信中给予的高度评价。

然而,现实中,特尔斯特夫却因梵高缺乏社交能力而相当头痛。

梵高与同事完全无法融洽相处,在职场上显得格外孤立。

再加上他出入娼馆的不良行为被发现,评价也开始不断下滑。

由于需要兼顾作为文森特伯父、同时也是公司经营者的辛特的面子,调往伦敦分店在表面上被称作“晋升”,但实际上更像是一次“降职”。一个既无法与同事融洽相处,又被认为不适合从事接待工作的员工,是不可能继续被委以海牙分店的客户应对任务的。

尽管梵高对绘画的热情无人能及,但他那难以相处的性格在职场上却被视为一种“风险”。

最终,他被调往以批发业务为主、几乎不需要客户接待的伦敦分店。

关于特尔斯特拉夫

(Hermanus Gijsbertus Tersteeg, 1845–1927)

性格激烈的梵高经常与周围的人发生摩擦,而那些人与他疏远、离开也是常有的事。然而,在他的生涯中,仍有少数人长期关心着他。其中之一,就是他在古皮尔商会时期的上司——特尔斯特拉夫。

特尔斯特拉夫在二十多岁时便被破格提拔为古皮尔商会海牙分店的店长,是一位极具眼光与手腕的画商。梵高对他怀有敬畏与深深的尊敬。

即使在梵高离开古皮尔商会之后,特尔斯特拉夫仍然持续关心他,寄送素描教材与水彩画工具等物品,给予一定程度的支持。然而,当他得知梵高在弟弟提奥的资助下立志成为画家时,他却强烈反对,并且不承认梵高的作品具有“艺术”价值。

后来,当他得知梵高在与娼妇西恩同居的同时,仍继续接受提奥的经济援助时,特尔斯特拉夫感到极大的失望,最终彻底与梵高断绝往来。

对于梵高来说,特尔斯特拉夫是类似兄长般的存在。正因为如此,当他没有得到特尔斯特拉夫的认可时,便逐渐对他产生强烈的憎恨。然而,他心底深处仍渴望被承认,于是不断写信、寄送自己的作品,希望能得到特尔斯特拉夫的评价。但特尔斯特拉夫始终没有真正认可他的艺术,而梵高也就这样离开了人世。

梵高去世后,特尔斯特拉夫将梵高曾寄给他的所有书信全部投入火炉焚烧。普遍认为,他这样做是为了避免世人知道自己曾与如今被誉为天才的梵高关系破裂。然而,他将多达200~300封信长期保留在身边这一事实,也暗示了他对梵高怀有的并非单纯的憎恶,而是更为复杂的情感。

调往伦敦分店,寄宿罗瓦耶家

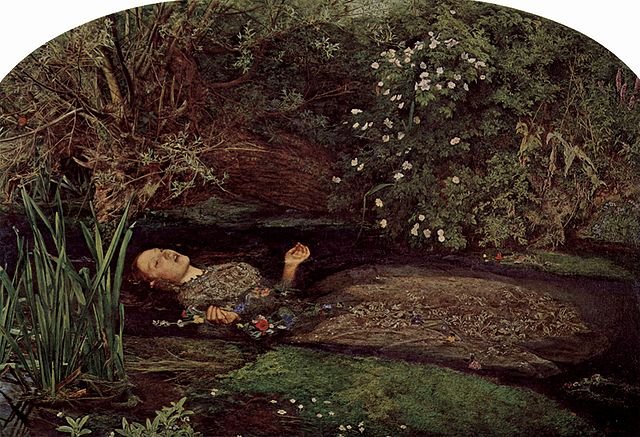

1873年5月,调往伦敦的梵高走访了当地的画作,汲取新的见闻。在写给弟弟提奥的信中,他提到了一些著名画家,如约翰·埃弗雷特·米莱、乔治·博顿、约翰·康斯特布尔、威廉·透纳等。

“米莱画了《胡格诺教徒》和《奥菲利亚》,他的画非常美。然后是博顿,他的《去教堂的清教徒》在我们的摄影画廊里。我看过他几幅出色的作品。”

2

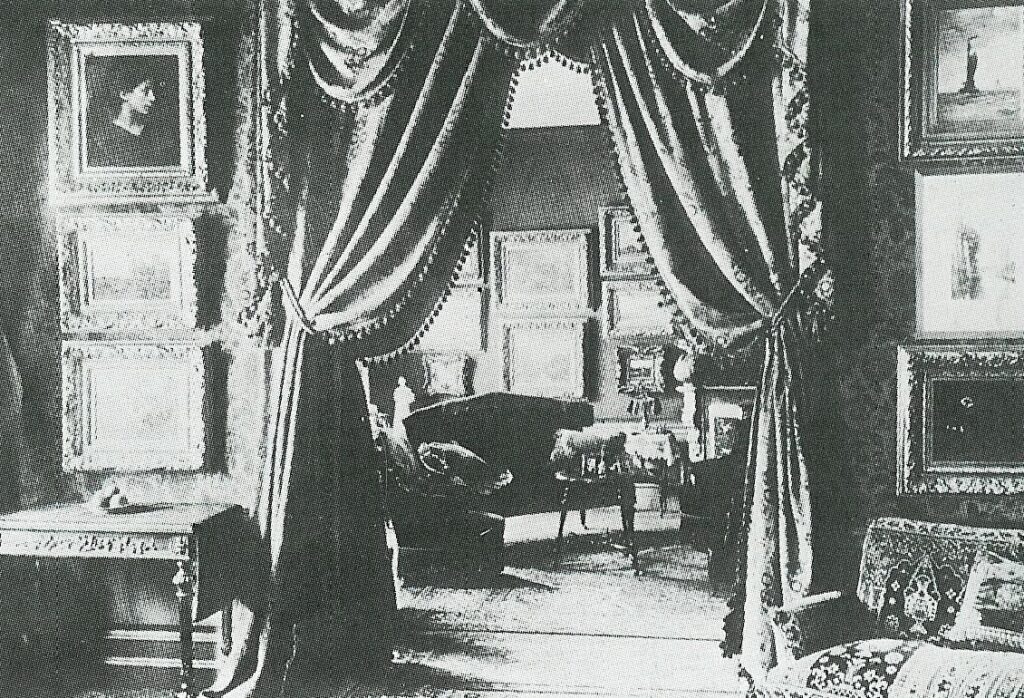

1873年8月,梵高最初租住的房子租金过高,与工资不符,不得不搬家。新的寄宿地是哈克福德街87号,他与房东乌尔苏拉·罗瓦耶及其女儿乌热妮同住。尽管性格内向,梵高似乎与罗瓦耶一家建立了良好的关系。对于孤独的梵高来说,这是巨大的精神支撑。

“现在和我同住的家人非常愉快。”3

据约翰娜·邦格尔所述,梵高可能曾对乌热妮抱有爱意。但梵高的信件中没有具体提到乌热妮,这只是推测。不过,从乌热妮的孙女凯瑟琳·梅纳德保留的糖果盒中发现了梵高绘制的素描《哈克福德街87号》。如果这是梵高赠送的礼物,也可以看出他与罗瓦耶家的关系超出了普通租客与房东的界限。

(约翰娜·邦格尔后来成为提奥的妻子,并整理出版了梵高兄弟的书信集。正因她的努力,我们才能追溯梵高的生平。)

此外,约翰娜还指出,乌热妮已有未婚夫,梵高曾试图迫使她解除婚约,但未能成功。约翰娜写道:

“这第一次重大的感情打击改变了他的性格。”4

她认为,这段失恋对梵高的人生造成了深远的影响。

1874年8月下旬,梵高突然离开罗瓦耶家,搬往另一处寄宿地。究竟是因为失恋的影响,还是他与来伦敦的妹妹安娜及乌热妮之间产生了某些摩擦5,原因尚不明确。但对于喜爱罗瓦耶家的梵高来说,离开无疑是艰难的决定。

再次陷入孤独的梵高,在职场上也变得孤立。他对工作的热情减退,工作态度恶化。为让他转换心情,森特伯父安排他短期调任巴黎分店,但情况并未好转。

调往巴黎分店。沉迷宗教并被解雇

1875年1月,梵高回到伦敦后,工作态度依旧没有改善,逐渐成了伦敦分店新画廊开幕时令人生厌、觉得碍事的存在。

因此,同年5月,他再度被调往巴黎分店。

自从离开罗瓦耶一家后,梵高便开始深深沉迷于宗教书籍,热切地阅读各种宗教文本。

搬到巴黎后,这份热情丝毫未减。他写给弟弟提奥的信中,美术相关的话题(提奥也在古皮尔商会任职)逐渐减少,宗教内容则成为主轴。

据说,当时住在同一公寓的同事 哈里·格拉德威尔 与他一同研读《圣经》以及托马斯·肯皮斯的《效法基督》。

顺带一提,1875年的巴黎正是——

印象派画家们大放异彩的时代!

例如,雷诺阿正在创作《红磨坊的舞会》,莫奈则画下了《撑阳伞的女人》。

《红磨坊的舞会》1876年

《撑阳伞的女人》1875年

如果是海牙时期的梵高,他也许会立刻投入这股新的美术潮流,进行调查与研究。

然而此时的他完全被宗教思绪占据,对印象派几乎没有留下任何记录。

他的心已经完全被宗教所吸引。

渐渐地,梵高产生了禁欲倾向,对古皮尔商会这种商业性的工作也开始抱有疑问。

他对工作的热情日渐低落,而对宗教的热忱却不断高涨。

1875年圣诞节,他甚至未经许可便返回了埃滕(其父多鲁斯调职后的所在地)。

这一行为成为导火索,最终在 1876年4月1日,梵高被古皮尔商会解雇。

梵高当上教师

与弟弟提奥的成功形成鲜明对比……

在梵高被古皮尔商会解雇、陷入困境的同时,弟弟提奥却稳步走在成功之路上。

1873年1月,提奥进入古皮尔商会布鲁塞尔分店工作。同年11月,他又调往海牙分店——也就是梵高曾经任职的那家分店。与兄长不同,性格社交、温和的提奥很快便受到支店长特尔斯特拉夫的赏识,甚至连经营者森特伯父也对他给予极高评价。

森特伯父因为膝下无子,当初亲自将梵高兄弟引入商会,并一度希望由梵高继承经营。但这一期待最终落空,森特伯父对“后继者”的希望便逐渐转向了提奥。

再度前往英国

被古皮尔商会解雇后,心灰意冷的梵高原本打算返回埃滕老家。但就在此时,他收到了来自英国拉姆斯盖特一所学校的录用通知。

对他而言,这无疑是一条“得救的消息”。

这下总算能在父母面前保住颜面……怀着这样的心情,梵高在埃滕短暂停留数周后,于1876年4月14日再次乘船前往英国。

向往圣职

在拉姆斯盖特的学校,梵高开始在威廉·波斯特·斯托克斯先生的指导下担任寄宿学校教师。然而,由于薪资问题,他与斯托克斯先生发生了冲突,不久便被解雇。

梵高再次寻找工作,并于7月在伦敦西部艾斯尔沃斯(Isleworth)的“霍尔姆·科特”(Holm Court)开始任教。该校由托马斯·斯雷德—琼斯牧师(Thomas Slade-Jones)负责管理,梵高不仅积极参与课堂教学,还参与了主日学和星期四晚的礼拜。

他对探访生病学生等奉仕活动也十分热心,因此赢得了琼斯牧师的深厚信任。随后,他逐渐被委以指导南部彼得沙姆卫理公会礼拜堂的工作,1876年10月甚至第一次站上了讲台。这段经历使梵高心中对“成为圣职者”的渴望愈发强烈。

摆在面前的现实

1876年12月,梵高从艾斯尔沃斯返回埃滕老家。但继续从事当下的工作,却遭到父母强烈反对。

尤其是父亲多鲁斯,通过森特伯父为他安排了新的工作,并对追求圣职的道路提出现实忠告:

“想成为圣职者,需要超过八年的学业。”

面对这一现实,梵高不得不暂时放弃自己的梦想。然而,他内心深处仍然——

“关于宗教方面的工作,我还没有放弃。”6

那股热情依然在心中悸动。

成为神职人员的梦想……

前往多特雷赫特。在书店工作

在再次借助森特伯父的帮助下,1877年1月(23岁),梵高在多特雷赫特(Dordrecht)的书店“布鲁塞&范·布拉姆”就职。

尽管他认真完成分配的工作,但对书籍销售并不感兴趣,上班期间常常翻译圣经等。

无法放弃成为神职人员的梦想,梵高向多特雷赫特的牧师凯勒尔·范·霍尔恩寻求建议,但和父亲多尔斯一样,得到的都是否定意见。

此外,他有时也会向店主的儿子布拉特谈及成为牧师的志向。

有一次,布拉特说:“可是,你看你父亲多年服务,也只是被派到像埃滕或德雷尔这样的小城镇,情况并不理想啊。”

梵高听后愤怒地反驳道:

“父亲绝对处在应有的位置上,他是真正的牧者。”7

即使成为牧师的梦想被否定,梵高仍然由衷尊敬父亲多鲁斯。

有人认为,梵高因失恋和工作上的孤立而沉迷于宗教,但这种强烈的执着,其根源或许正是他自幼便对父亲怀有的敬爱。

虽然在书店仍然孤立,但他与志在成为教师的室友保罗斯·亨里茨关系亲近,经常一起散步。

后来,亨里茨谈到梵高时说:“他对宗教的情感广阔而高尚”,但同时评价他“完全不适合书店的工作”。

据他所述,梵高将工作之外的所有时间都奉献给宗教,阅读圣经,撰写布道草稿。

即便如此,梵高仍向父母装作“对书店工作很满意”,掩饰自己的辛苦。

亨里茨曾在梵高家留宿,并向母亲安娜讲述了梵高在书店的情况。

得知梵高对工作并不满意,他唯一的愿望是成为牧师后,安娜心痛不已。

收到亨里茨的报告后,父亲多鲁斯最终妥协,同意梵高的牧师之路,条件是他必须参加王立大学神学部入学考试。

母方的叔父约翰内斯·斯特里克尔牧师以及父方的扬伯父也承诺协助梵高学习和安排寄宿事宜。

然而,最了解梵高性格的森特伯父,对神学部入学持否定态度,并拒绝提供任何援助。

(1820~1888)

对敬爱的父亲与故乡宗德尔特的思念

就在亨里茨拜访埃滕的梵高家不久前,父亲多鲁斯给身在多特雷赫特的文森特·梵高寄了一封信。信中告诉他,宗德尔特教区的一位老农——阿尔森——病危了。

这个消息强烈触动了文森特心中的宗教使命感,也唤起了他对故乡深深的眷恋。心中那股激动几乎难以抑制,他向亨里茨借了旅费,当晚便匆匆跳上了开往宗德尔特的最后一班火车。

从终点站到宗德尔特约20公里的路程,他在夜色中独自步行,又在阿尔森家外彻夜守候,直到天亮,只为等家人起床。

天亮后,阿尔森的孩子们告诉他:父亲在昨夜已经离世。

文森特听后深感悲痛,他为家人朗读了《圣经》,随后向逝者告别。他以一种近乎陶醉的笔调记录下了当时的感受:

“我永远不会忘记那张安卧在枕上的高贵面容。脸上仍留有痛苦的痕迹,但却带着宁静,甚至散发出一种神圣的气息。啊,那真是无比美丽。”8

之后,文森特又徒步赶往埃滕,突然出现在父母面前。

(他在彻夜未眠的情况下,一口气步行了25~30公里。)

这种近乎常人无法理解的行动力,后来成为画家文森特·梵高的原动力;而他“为贫苦的人们奉献自己”的情怀,也成为他在荷兰时期的重要主题。

然而,当父亲多鲁斯得知文森特的一系列举动时,虽然为儿子对故乡的深情感到骄傲,却也对他的冲动性格难掩忧心。

多鲁斯把这复杂的心情写在给提奥的信中:

“提奥,你怎么看文森特又这样突然跑来吓了我们一跳?我真希望他能再谨慎一些。”9

随后,1877年5月(24岁),文森特搬到阿姆斯特丹伯父扬家寄宿,开始为神学院入学考试努力学习。

尽管伯父们给予他十分周到的支持,但父亲多鲁斯心中始终挥不去一个疑问:

文森特真的适合成为一名神职人员吗?

而这份不安,很快就成为了现实。

前往阿姆斯特丹 —— 在备考的尽头……

搬到阿姆斯特丹伯父扬家寄宿

文森特·梵高在阿姆斯特丹寄宿的扬伯父,是父亲多鲁斯的哥哥。当时担任海军中佐、海军司令官,并出任阿姆斯特丹造船所所长,是梵高家族中社会地位最高的人。

事实上,这位扬伯父与日本也颇有渊源。根据二见史郎《梵高详传》的记载,他曾以舰长的身份,于 1860 年 11 月起在日本停留一年。史料显示,扬伯父当时随同驻日荷兰总领事德·维特拜访幕府老中安藤对马守信正。另外,当美国公使馆翻译兼秘书亨利·休斯肯遭攘夷派武士袭击身亡时,扬伯父还从自己的军舰派出分遣队参加了葬礼。

多年后,文森特成为画家,深受日本浮世绘影响,并憧憬着日本的风景,前往法国南部的阿尔勒。如果他知道扬伯父竟与日本有如此意外的关联,说不定会兴致勃勃地向伯父询问当年的见闻。然而,在梵高的书信中,从未提及扬伯父与日本的关系。而且在文森特接触浮世绘之前,扬伯父已经去世,因此他似乎并不知道伯父当年的那段日本经历。

1887 年 10~11 月

多年后深受浮世绘影响的梵高,临摹了歌川广重的版画。

为了进入神学院而展开的考试准备

为了准备神学院的入学考试,文森特·梵高在斯特里克尔牧师的介绍下,由梅德斯·达·科斯塔负责教授拉丁语和希腊语。梅德斯只比文森特大两岁,两人虽然是初次见面,却很快就亲近了起来。

梅德斯与一位有听力障碍的弟弟同住,而文森特对那位弟弟非常关心,总是以友善的态度相待。此外,梅德斯家中还照顾着一位智力障碍的伯母,她曾把文森特的名字叫错成“范·霍尔特(劈开的麦仁)先生”,但文森特丝毫没有不悦,反而这样回答:

“梅德斯,你的伯母即便完全把我的名字弄坏了,她依然是个善良的人。我非常喜欢她。”10

这段轶事是约三十年后,梅德斯回忆文森特时讲述的。他对文森特的印象极为正面,并这样描述道:

“在我眼中,他的相貌绝不是缺乏魅力的。〔……〕我实在不明白他妹妹为何说他外表‘多少有些粗野’。〔……〕他绝对不能被称为粗野。他那双有力的手和他的表情也都不是那样,相反可以说是质朴的。他的表情传达了很多,同时也蕴藏了更多。”11

在梅德斯的指导下,文森特的拉丁语和希腊语学习进展顺利。他逐渐能翻译拉丁文,并最终能以原文阅读他所热爱的托马斯·肯皮斯的著作。

然而,当他在希腊语动词上遇到瓶颈后,开始逐渐失去动力,也开始怀疑这类学习本身的意义。

“梅德斯,你真的相信像我这样,想把和平带给穷人、让他们在尘世的生活中得到安宁的人,必须要学习这种可怕的学问吗?”12

梅德斯拼命想鼓励他,但文森特的成绩开始停滞,他一边努力,一边逐渐感到挫败。

这种焦躁最终发展为自我惩罚。据梅德斯所述,只要某天学习不顺利,文森特就会用棍棒抽打自己的背,或拒绝睡床,改睡在木屋坚硬的地板上。自然,这些行为也影响了他白天的学习。

文森特甚至会郑重其事地向梅德斯报告这些自罚行为,例如:

“梅德斯,我又用棍棒了。”

“梅德斯,昨晚我又把自己赶到外面了。”

梅德斯回忆说,他对这些行为感到困惑,认为这似乎源于一种“精神上的受虐倾向”。

原本计划用两年准备考试,但在梅德斯的判断下,学习在不到一年时便终止了。他判断“照这样下去合格希望渺茫”,于是向斯特里克尔牧师提出停止指导的建议。文森特本人也同意这一决定,因此课程就此结束。

慕道教师

在梅德斯提出中止备考的建议之前,梵高在学习之余和假日里,经常前往市内的教堂。在那里,他结识了英国牧师查尔斯·阿德勒,并在他的影响下,于“锡安教会”的主日学校任教。

由于再也从备考中感受不到成就感,梵高逐渐在锡安教会的活动中找到了精神寄托,并开始立志成为一名“慕道教师”(教授教理的人)。

然而,慕道教师在宗教职业阶层中地位最低,薪酬也极为微薄。理所当然,父亲多鲁斯对此强烈反对。家里花费了大量金钱支持他,如今的结果竟然只是“慕道教师”,这让全家人都难以接受。多鲁斯多次劝他继续备考,但梵高却始终固执地拒绝。

就这样,梵高在阿姆斯特丹为神学院入学考试所做的准备,最终以失败告终。尽管一开始就被告知,要成为牧师至少需要八年的学习,但梵高却在仅仅一年后,亲手放弃了这条道路。

前往比利时

比利时布鲁塞尔——传道师培训学校

1878年7月5日,25岁的梵高从阿姆斯特丹返回埃滕的老家。他一心想着尽快深入实际工作,而父亲多鲁斯则为他寻找另一条可能的道路。就在这时,他们发现了比利时的一所福音派学校。当时在比利时取得传教资格比在荷兰容易得多:荷兰需要六年的课程,而比利时只需三年。多鲁斯认为,梵高或许能够在那里通过。

7月中旬,多鲁斯带着梵高一起前往比利时布鲁塞尔,参加传道师培训学校的面试。艾斯尔沃斯的英国牧师托马斯·斯雷德—琼斯也特地同行,并带来了推荐信。

面试结果是:如果梵高能顺利度过三个月的试用期,就可以被正式允许学习三年的全部课程。于是,1878年8月,梵高正式入学布鲁塞尔的传道师培训学校。当时25岁的他,是全班年龄最大的学生。

在学校里,同样开设了拉丁语课程。然而,正如他之前对梅德斯所说的那样,他认为“牧师并不需要拉丁语”,因此完全提不起兴趣。据同学回忆,有一次老师博克玛问他:“范·高,这个句子是与格还是宾格?”(即欧洲语言中的语法格),梵高竟回答:“坦白说,哪一种都无所谓。”

他对其他学生也不算友善。有人取笑他时,他会以可怕的表情迎面逼去,甚至“给了对方一拳”。上课时,他常把笔记本放在膝盖上写字,而不用桌子。老师提醒他后,他还回答:“不用担心,我这样就很好。”

由于这些态度,在三个月的试用期结束时,梵高被判定为不合格。尽管比利时的标准相对宽松,但他既不喜欢学习,又经常与周围人发生对立,被认为“不具备作为牧师的适性”。这一结果对梵高来说是深深的打击。

学校方面考虑到父亲多鲁斯的立场,提出“如果只是继续学习,也可以留下来”的折衷方案,但梵高拒绝了。他决定前往更西南的博里纳日地区,参与真正的传道活动。

梵高在布鲁塞尔沿着沙勒罗瓦运河散步时看到的一家小酒馆,当地的矿工经常光顾这个地方。

前往博里纳日──通往圣职之路被断绝

1878年12月(25岁),梵高前往比利时的矿区——博里纳日(Borinage)的普蒂瓦姆村(Petit Wasmes)。虽然他并没有传教士资格,但凭着对宗教的热情以及父亲多鲁斯的推荐信,当地的传道委员会允许他以 为期六个月的试用传道师 身份开展工作,并给予每月 50法郎的薪酬。

抵达博里纳日后,梵高立刻开始了充满激情的传道活动。他在公共场所布道,探望病人,与当地居民深入交流,展现出极为献身的姿态。

其中,最令他震撼的,是那些矿工们的生活。他在写给弟弟提奥的信中如此描述:

“几天前,我在黄昏时分看见矿工们踏着白雪回家,那情景令人目眩神迷。这些人浑身漆黑,从黑暗的矿井出来到阳光下时,简直就像烟囱清洁工。他们的家小得像棚屋一样,〔……〕到了傍晚,可以看到那小窗里亮起令人怀念的灯光。”13

当时的博里纳日,矿工的工资在数年间减少到原来的三分之二,爆炸、塌方与瘟疫频发,许多矿工因此丧命。工人运动也在萌芽,对抗资本家。

梵高深深同情矿工的处境,甚至将自己的 50法郎薪酬分给矿工,为病人撕裂自己的衣服当绷带,展现出彻底的无私奉献。

不久,他离开原本的下宿,搬到与矿工相同的破旧小屋里,睡在炉边的角落。

这正是他早年在学习时期展现过的那种 自我惩罚式的极端性格 的再次显现。

原本衣着整洁的他,逐渐变得蓬头垢面,最后甚至连当地矿工都惊讶他的穷困模样。居民们后来回忆说:

“(梵高)看起来比矿工还要脏。”

“他没有一件像样的衬衫,也没有一双完整的袜子。我们亲眼看见他用麻袋布做衬衫。”14

他的样子与人们心目中应有的“圣职者形象”已完全背离。

听闻儿子的异常情况后,父亲多鲁斯赶来探望,看到梵高中瘦如柴,躺在塞满稻草的袋子上。他想把梵高带回下宿,劝他恢复传教士应有的生活,但梵高拒绝听从,又回到矿工的小屋里。

当地的传道委员会也对他的“过度献身”表达忧虑,向他提出忠告,但梵高依然拒绝改变。

他那种极端的自我牺牲,固然来自于真诚──想与矿工站在同一处境,让他们信任自己。然而在旁人看来,这行为近乎“疯狂”。

最终,试用期结束后,传道委员会决定 拒绝任命他为正式传道师,并停止发放薪酬。

至此,梵高的圣职之路彻底被关上。

第1部总结:「梵高的归属究竟在哪里?」

从幼年时期起,梵高就性格倔强、容易激动,不善与人交往,总是与周围发生冲突,因而常常陷入孤立。这样的孤独感伴随了他的一生。然而,他曾有过一个例外——一个能让他平静下来,并发挥才能的地方。那就是英国艾斯尔沃斯,他在托马斯·斯雷德—琼斯先生的学校担任教师的那段时光。

图片:by Mark Percy

在艾斯尔沃斯期间,梵高曾前往南部的汉普顿宫,漫步于美丽的花园与林荫道之中。宫殿里展出的霍尔拜因、伦勃朗、达·芬奇、提香等大师的绘画令他欣喜不已,他也在写给弟弟提奥的信中提到,“那真让人高兴”。

他对学生们非常亲切,每天早晚都会与他们一起读《圣经》、唱圣诗、祈祷。他将孩子们的祈祷声比作“主所聆听的,树上老鸦雏鸟的啼叫”15,表达了他对学生们深切的爱。

他与琼斯先生的关系也十分融洽。琼斯被他的热情所打动,委托他参与教会活动,并让他在公众面前布道。后来,梵高以提奥生病为由提出回乡时,琼斯并没有刺激他那易怒的脾气,而是小心地安抚并妥善处理了这件事。此后,梵高前往布鲁塞尔参加传道师培训学校的面试时,琼斯更亲自陪同,并为他写了推荐信。

虽然传记中对琼斯先生着墨不多,但他无疑是梵高屈指可数的理解者,是他心灵的重要支撑。

梵高非常喜欢在艾斯尔沃斯的生活,并希望继续在那里工作。

然而——他的父亲西奥多鲁斯(多鲁斯)却不允许。

多鲁斯竭力想让难以融入社会的儿子“走上正轨”。

但矛盾的是,他却强烈反对梵高继续在英国担任教师(牧师助手),也反对他在阿姆斯特丹成为慕道教师(catechist)。

他为何如此坚持?

——因为梵高家族是名门望族。

牧师的父亲多鲁斯、经营画廊的伯父森特、前海军中将的扬叔叔。

“就算达不到伯父们那样的成就,也希望长子至少能有一份体面的职业。”

正是这种父亲的期待,逐渐把梵高逼入了绝境。

1822–1885

无人能真正理解他,梵高的孤独愈加深重。

最终,他在博里纳日的矿区中逐渐失控,甚至连教会的传道许可都被取消。

当成为圣职者的梦想破灭时,梵高跌入了绝望的深渊。

——那么,他之后将走向何方?

请见第二部!

参考文献

・二見史郎等译,《梵高书简全集·第一卷》,みすず书房,1984年7月2日修订版

・斯蒂文·奈夫、格雷戈里·怀特·史密斯著,松田和也译,《梵高的一生(上)》,国书刊行会,2016年10月30日出版

・二見史郎,《梵高详传》,みすず书房,2010年11月3日出版

引文出处/引用来源

- 二見史郎等译,《梵高书简全集·第一卷》,みすず书房,1984年7月2日修订版,第13页。(本文由笔者译为中文) ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第74页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第78页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第14页。 ↩︎

- 斯蒂文·奈夫、格雷戈里·怀特·史密斯著,《梵高的一生(上)》,国书刊行会,2016年10月30日出版,第115页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第157页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第182页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第174页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第174页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第251页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第249页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第249ー250页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第266页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第315页。 ↩︎

- 二見史郎(译),1984年,第135页。 ↩︎

コメント